「社会課題に配慮した食」の市場規模を1万人の生活者アンケートから試算

~“持続可能な食料システム”から1兆円規模の付加価値創出の可能性~

株式会社日本総合研究所(本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 谷崎勝教)は、全国の18~69歳の男女1万名を対象に、「社会課題に配慮した食」に関する調査(以下「本調査」)を実施し、報告書として取りまとめました。

この報告書は、以下からご覧になれます。

『“持続可能な食料システム”が生み出す社会課題に配慮した食の付加価値についての考察』

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2025/0220.pdf

1. SDGs達成に貢献できる「社会課題に配慮した食」に対する生活者のコスト負担の意向を調査

2024年6月、食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正され、「環境と調和のとれた食料システム」の確立が基本理念として新たに位置付けられることになりました。そのため食農領域の事業者は、環境をはじめとする社会課題に配慮した取り組みが求められるようになっています。一方で、SDGsに対する意識への高まりと共に、人や社会、地球環境といった社会課題に配慮した消費行動である「エシカル消費」に関心を持つ生活者も増加しています。

こうした状況の下、生活者からの期待に応えながらSDGs達成に貢献できる「社会課題に配慮した食」を提供することについて、食農領域の事業者からの注目が高まっています。一方で、社会課題に配慮した食を持続的に提供するには、生産者や加工業・小売業など食農領域の事業者同士が連携した食料システムを構築する必要があるため、そのコスト増が課題となっています。

本調査は、生活者が、社会課題に配慮した食に対してどれだけのコストを負担する意向があるのかを明らかにし、その新たな市場価値について試算するものです。食農領域の事業者の投資判断に役立ててもらい、社会課題に配慮した食に関する市場の形成を後押しすることを目的としています。

2. 本調査の概要

調査方法: インターネット調査

調査期間: 2024年12月20日~26日

調査対象: 全国の18~69歳の男女(食品・外食サービス等の購入・利用をしないことが多い人、または食に関心がない人を除く)

回答数: 10,000名

主な調査項目: 普段の食に対する関心や食の選択基準

社会課題に配慮した食への置換意向

置換時の追加での支払い意向

※本調査では社会課題を、「日本の食料自給率向上」「食品ロスの削減」「環境への配慮」「労働・人権への配慮」「アニマルウェルフェア」の5項目とし、回答者には回答前に説明を行った。

3. 社会課題に配慮することによる付加価値の試算

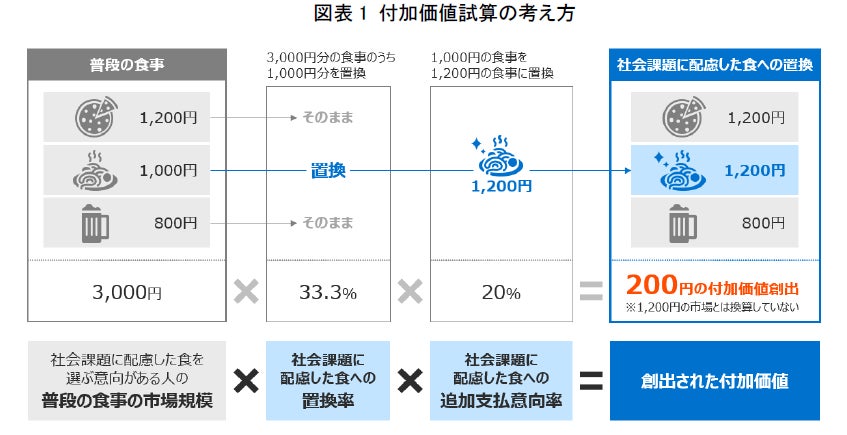

①付加価値試算の考え方

本調査では、社会課題に配慮した食が新たに生み出す付加価値の試算を行いました。ここでは、社会課題に配慮した食を選択する意向がある生活者の「普段の食事の市場規模」をベースに、「社会課題に配慮した食への置換意向割合」および「社会課題に配慮した食への追加支払意向割合」を掛け合わせることで付加価値を算出しています。

②社会課題に配慮した食への置換意向割合

味や値段の変化がない場合に、普段の食から社会課題に配慮した食に置き換えるかについて、社会課題別に意向を調査しました。その結果、いずれの社会課題においても、40~50%程度の生活者が意向があると回答しました。また、置き換える意向があるとした回答者に対し、普段の食事のどの程度を置き換えるのかを尋ねたところ、50%程度とする回答がいずれの社会課題でも60%以上に上りました。

③社会課題に配慮した食への支払い意向

社会課題に配慮した食に置き換える場合、どの程度の値上げまでなら支払えるかについても、社会課題別に意向を調査しました。いずれの社会課題においても、値上げを許容できる範囲を「5%程度」「10%程度」「20%程度」とする回答の合計が半数を超える結果となりました。

④社会課題に配慮することによる付加価値の試算

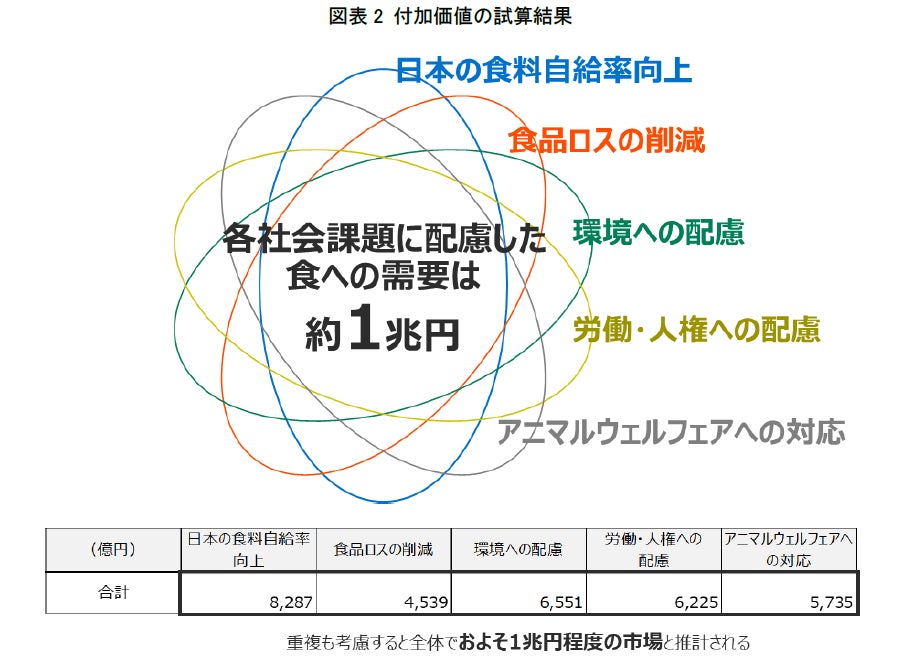

本調査の結果に基づいて社会課題に配慮した食に対する需要を試算した結果、例えば「環境への配慮」による付加価値への需要は約6,500億円に上りました。これは2023年の機能性表示食品と同程度の規模の大きな市場機会です。また、他の社会課題も含めた総額では、約1兆円もの規模になることも分かりました。

4. 付加価値についての考察

本調査では、生活者をセグメントに分け、それぞれどの社会課題に配慮した食に関心を示し、付加価値を認めるのかを考察しました。

①生活者のセグメント分類と各セグメントが支払う付加価値

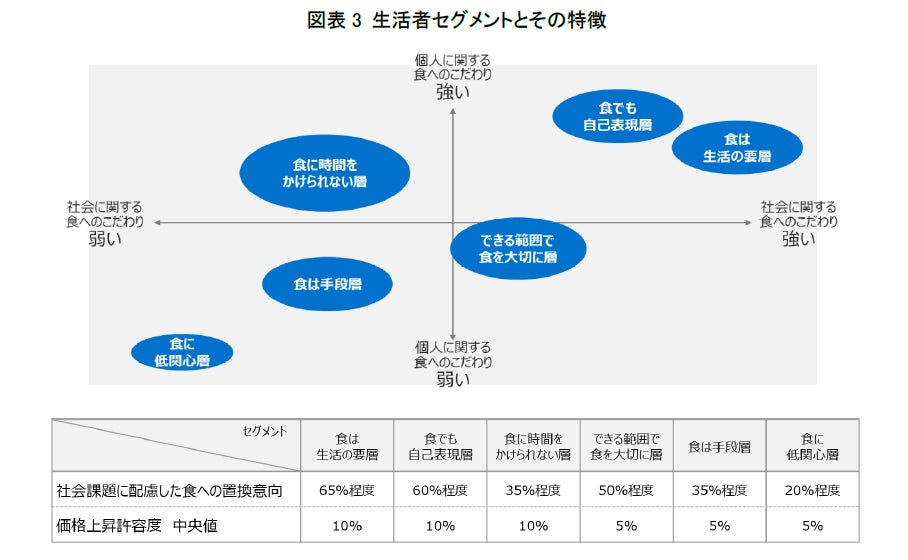

最初に、属性や食への意向を基に生活者についてクラスター分析を行い、六つのセグメントに分類しました。各セグメントの特徴を以下に示します。

「食は生活の要層」: 人口比約15%

食に気配りができる余裕のある、子育て後の母親の割合が高い。世帯年収は高めで「食で体はできている」「食で社会貢献」の因子が高く、「添加物が入っていない食品を選ぶ」 は約9割。「パッケージに記載された情報」からの影響を強く受ける。

「食でも自己表現層」: 人口比約15%

大学卒の若者の割合が高い。「食はトレンドが大事」が高い点に特徴がみられ、「新しい食品・外食先を試す」「フェアトレード製品を選ぶ」 が高い。影響を受ける情報源として「SNSの投稿」が高い。

「食に時間をかけられない層」: 人口比約27%

忙しく働く男性の割合が高い。「食に手間暇かけない」が高い傾向で手料理より中食・外食を好む傾向。一方で「安さ重視の生活を送っている」「高すぎると思う食品や外食先は選ばない」は低い。また「店頭ポップ」や「パッケージに記載された説明」などもほとんど見ない。

「できる範囲で食を大切に層」: 人口比約19%

子どものいる専業主婦の割合が高く、食の大切さは理解しているものの食費の制約がある。「食で体はできている」「食は安さが大事」が高めで「安さ重視の食生活を送っている」が7割超。

「食は手段層」: 人口比約16%

生活に余裕がなく、世帯年収も高くない独身で一人住まいの30・40代が多い。「食に手間暇かけない」「食は安さが大事」が高く、「料理をするなら鍋に入れるだけなど簡単なものに限る」 は8割超。

「食に低関心層」: 人口比約9%

生活に余裕がないわけではないが、食だけでなく自身への関心も低い50代男性が多い。「食で体はできている」「食はコミュニケーション」などが特に低く、「食事は友人や家族などとワイワイ食べたい」 は2割に満たない。

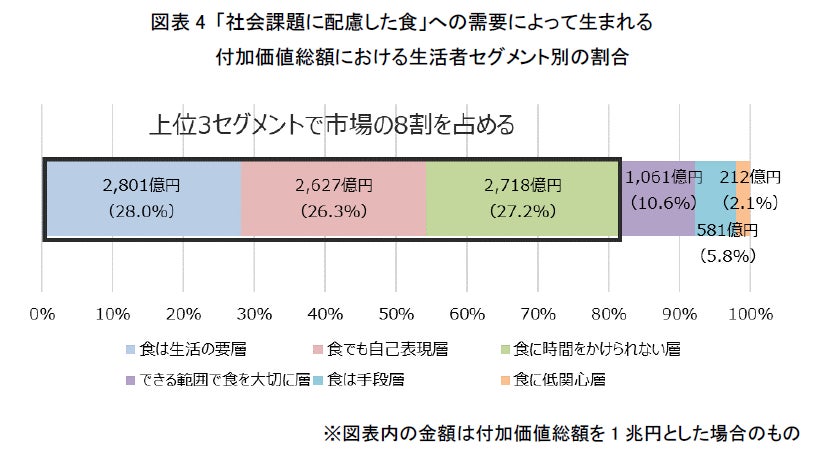

これらのセグメントについて、一人あたり年間の平均食費、社会課題に配慮した食への置換意向、価格上昇許容値を掛け合わせ、各セグメントに該当する生活者の1人あたり付加価値支払い額を試算しました。その上で、当該金額に人口比率をかけ合わせた値を基に、社会課題に配慮した食への需要によって生まれる付加価値総額に占める各セグメントの割合を算出したところ、「食は生活の要層」「食でも自己表現層」「食に時間をかけられない層」の三つの層で市場の約8割を超える結果となりました。図表4は、この市場をちょうど1兆円とした場合における、各セグメントが占める金額と割合を表すものです。

②セグメント別の味への許容度

「食は生活の要層」「食でも自己表現層」は、味が劣っても社会課題に配慮した食を選択する意向が半数以上を占めました。これらの層には、社会課題への配慮という価値が強く訴求できると考えられます。

③セグメント別の活用チャネル

購入の際に参考とするチャネルとしては、どの層に対してもテレビの影響力は大きく、特に「食は生活の要層」では30%以上が「テレビ番組」「テレビCM」からの情報を参考にしているということが分かりました。また、「食は生活の要層」は「店頭ポップ」や「パッケージに記載された説明」など購買時に直に接する情報の影響も同様に30%程度と高いことが明らかになりました。一方、「食でも自己表現層」は、トレンドを追いかける傾向が強く、「SNSの投稿」からの情報を25%以上が参考にすることが分かりました。

5. おわりに : “持続可能な食料システム”の構築に向けて

農業・食品産業を取り巻く多くの社会課題があるなかで、本調査では世間から特に注目されている五つを取り上げました。その結果、この五つに配慮した食は新たに約1兆円の付加価値を食市場にもたらすと試算されました。フードチェーン上の各社はこの五つを含め、自社の本業と合致した、関係の深い社会課題を選択し、対応していく必要があります。

生活者のセグメントで見ると生活に余裕のある主婦を中心とした「食は生活の要層」や大学卒のリテラシーの高い若年層が主の「食でも自己表現層」が主要なターゲットであり、彼らだけでも約半数の市場規模があります。この二つのセグメントは多少味が劣っていたとしても社会課題に配慮した食を選択する意向が強い点が大きな特徴です。また意外と働きざかりの男性層を中心とした「食に時間をかけられない層」も社会課題に配慮した食に反応し、一定の市場規模を構成することが分かりました。

本調査結果によって、社会課題に配慮した食は機会として十分な市場規模が見込まれ、それを実現する“持続可能な食料システム”の構築に向けた取り組みは企業にとって先行投資として捉えることができることが明らかになりました。社会課題に配慮した食に置き換える際、5~20%程度の値上げまでなら許容できるとした回答が半数を超えた結果を踏まえれば、投資可能な金額の目安もつきやすく、ビジネスとしての検討が進めやすくなると考えます。

◆日本総合研究所

日本総合研究所は、生活者、民間企業、行政を含む多様なステークホルダーとの対話を深めながら、社会的価値の共創を目指しています。シンクタンク・コンサルティング事業では、パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。」を掲げ、次世代経済・政策を研究・提言する「リサーチ」、次世代経営・公共を構想・支援する「コンサルティング」、次世代社会・市場を創発・実装する「インキュベーション」を、個人間や組織間で掛け合わせることで、次世代へ向けた価値創造を強力に推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

【報道関係者様】 広報部 山口 電話: 080-7154-5017

【一般のお客様】 リサーチ・コンサルティング部門 関 電話: 080-2586-1182

すべての画像