食中毒の原因毒素BECb (CPILEb) はなぜ毒素となりえるのか その理由を解明

日本女子大学 理学部化学生命科学科の吉田徹助教、東京都健康安全研究センターの門間千枝博士(現十文字学園女子大学)、京都産業大学生命科学研究科の二宮優季(博士後期課程1年)、京都産業大学の津下英明教授、東京農工大学の川野竜司教授、大阪大学の岸川淳一准教授(現京都工芸繊維大学)、KFBio LLCのKarginov博士ら研究者からなる研究グループは、日本で食中毒を引き起こしたウェルシュ菌(Clostridium perfringens)由来の毒素BECb(別名CPILEb)が細胞毒性および下痢原性を示す理由を明らかにしました。具体的には、BECbが細胞膜上に形成する膜孔(穴)の性質に、そのカギがありました。

【発表のポイント】

-

Clostridium perfringensはウェルシュ菌とも呼ばれ、人に食中毒を引き起こす有名な細菌です。一般的にウェルシュ菌による食中毒は、それが産生するCPEというタンパク質によって引き起こされます。

-

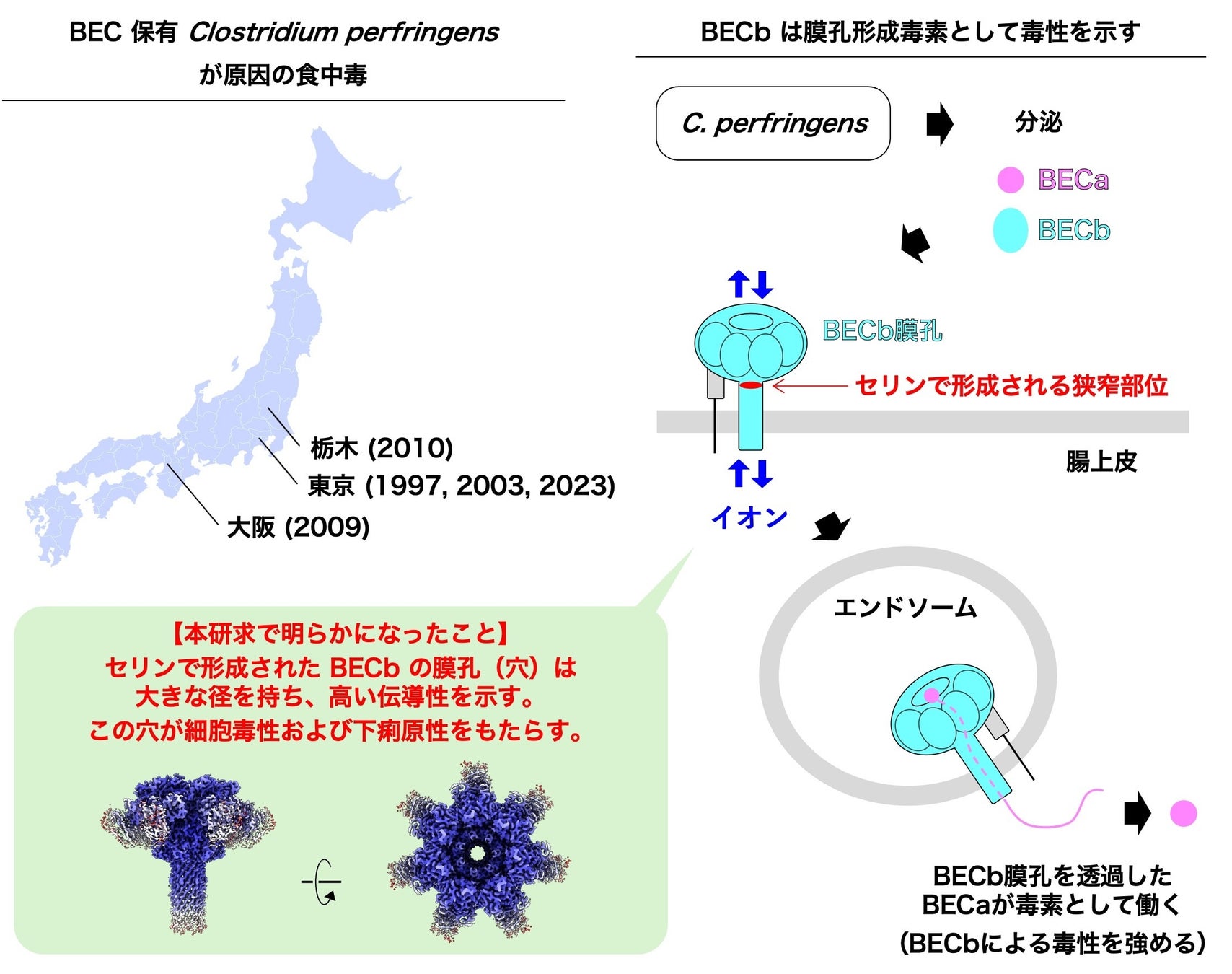

1997年(東京)、2003年(東京)、2009年(大阪)、2010年(栃木)、2023年(東京)の集団食中毒を引き起こしたウェルシュ菌はCPEを産生しません。CPEに代わる食中毒の原因毒素として同定されたタンパク質がBEC(別名CPILE)です。

-

BECは二成分毒素と呼ばれ、a成分(BECa)とb成分(BECb)の二種類のタンパク質で構成されます。一般的な二成分毒素ではa成分が主たる毒素として機能する一方で、BECではb成分(BECb)が食中毒を引き起こす主たる原因であることが分かっていました。しかし、なぜBECbが主たる原因となるのかは分かっていませんでした。

-

b成分は標的の細胞膜に小さな穴(膜孔)を開けるタンパク質です。本研究では、BECbの穴が一般的なb成分とは異なるアミノ酸で形成されていることに着目しました(一般的なb成分の穴はフェニルアラニンで、BECbの穴はセリンで形成されています)。実際、BECbのセリンをフェニルアラニンに置き換えると、細胞に対する毒性や下痢原性が減少しました。

-

BECbの穴がセリンで形成されていることが、細胞に対する毒性や下痢原性をもたらすためのカギであることが明らかになりました。

-

b成分の穴を塞ぐ化合物を用いることで、BECbの細胞に対する毒性が消失することも確認しました。これは、BECが原因の食中毒に対する薬の開発に役立つ可能性があります。

【概要】

日本女子大学理学部化学生命科学科の吉田徹助教、東京都健康安全研究センターの門間千枝博士(現十文字学園女子大学)、京都産業大学生命科学研究科の二宮優季(博士後期課程1年)は、京都産業大学の津下英明教授、東京農工大学の川野竜司教授、大阪大学の岸川淳一准教授(現京都工芸繊維大学)、KFBio LLCのKarginov博士と共同で、食中毒の原因毒素BECbが細胞毒性や下痢原性をもたらす原因の一端を明らかにしました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)は食中毒を引き起こす有名な細菌であり、その原因はCPEというタンパク質です。しかし、1997年(東京)、2003年(東京)、2009年(大阪)、2010年(栃木)、2023年(東京)で集団食中毒を引き起こしたウェルシュ菌はCPEを合成するための遺伝子を持っていませんでした。そして、CPEとは異なるBECというタンパク質が原因として同定されました。

BECは二成分毒素であり、a成分(BECa)とb成分(BECb)の二種類のタンパク質で構成されます。二成分毒素では一般的に、ADPリボシル化酵素であるa成分が、b成分によって形成される膜孔を通って標的細胞内に侵入し、細胞骨格のアクチンを攻撃します。そのため、二成分毒素ではa成分が主たる毒素として機能します。しかしBECの場合は、細胞や動物を用いた実験により、BECbが主たる毒素として機能し、BECaはBECbの毒性を強めることが分かっていました。また、一部のウェルシュ菌はBEC以外の二成分毒素であるiota毒素を持っていますが、iota毒素は食中毒の主要な原因とはなりません。

つまりBECは、食中毒の原因となること、また、BECbが毒素の主体であることの2点において、他の二成分毒素と異なっています。しかし、なぜこのような違いが生じるのかは分かっていませんでした。

(2)今回の研究で明らかになったこと

二成分毒素のb成分は膜孔を形成しますが、その最も狭い領域は通常フェニルアラニンで囲まれています。しかしBECbでは、フェニルアラニンがセリンに置換されていることから、このセリンが毒性に重要な役割を果たしているのではないかと考えられました。

そこで本研究では、セリンをフェニルアラニンに置換した変異体BECbを作製し、野生型のBECbと比較しました。さらに、一般的な二成分毒素であるiota毒素のb成分であるIbを用いて、フェニルアラニンをセリンに置換した変異体Ibを作製し、野生型のIbと比較しました。

まず、細胞に対する毒性の有無および動物への下痢原性の有無により、セリンが毒性および下痢原性をもたらすのに重要であることが分かりました。次に、クライオ電子顕微鏡を用いた構造解析および電気生理実験により、セリンで形成された膜孔はフェニルアラニンで形成された膜孔よりも孔径が大きく、また、その親水的な特徴から、より高い伝導性を示すことが明らかになりました。

これらの実験結果は、BECbが二成分毒素というよりはむしろ膜孔形成毒素として機能していることを示しており、既知の二成分毒素とは異なっています。

(3)研究の波及効果や社会的影響

ウェルシュ菌は、ヒトや動物の腸管、土壌、下水、食品などに広く分布しており、集団食中毒を引き起こす有名な細菌です。今回、新たな原因毒素であるBECが毒性を持つ理由の一端が明らかになったことで、ウェルシュ菌の診断や薬の開発に役立つ可能性があります。

(4)今後の課題

本研究では、BECbの詳細な構造決定には至りませんでした。今後BECbの詳細な構造が明らかになれば、BEC毒素のより詳細な作用機序の解明が期待できます。

(5)論文情報

雑誌名:Communications Biology

論文名:Serine clamp of Clostridium perfringens binary toxin BECb (CPILEb)-pore confers cytotoxicity and enterotoxicity

執筆者名(所属機関名): 吉田徹1,2、門間千枝3,4、二宮優季2、滝口創太郎5、藤田祥子5、内田悠斗2、迫田憲亮2、Karginov, Vladimir A.6、岸川淳一7,8、山田等仁2、川野竜司5、津下英明2

(1 日本女子大学、2 京都産業大学、3 東京都健康安全研究センター、4 十文字学園女子大学、5 東京農工大学、6 KFBio LLC、7 京都工芸繊維大学、8 大阪大学)

掲載日時(現地時間): 2025年7月25日

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s42003-025-08519-5

DOI:10.1038/s42003-025-08519-5

(6)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

-

科研費基盤 (B) 24K01993

リポソーム単粒子解析で迫るトキシン膜透過システムの理解

研究代表者:津下英明(京都産業大学) -

科研費基盤 (B) 21H02452

クライオ電子顕微鏡によるタンパク質膜透過の動的構造解析研究代表者:津下英明(京都産業大学)

-

科研費基盤 (C) 18K06170

クライオ電子顕微鏡とX線結晶構造解析による二成分毒素トランスロコンの構造機能解析研究代表者:津下英明(京都産業大学)

-

本研究は創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)の支援(JP25ama121001)を受けて行われました。

【本件の研究内容に関する問い合わせ先】

日本女子大学理学部化学生命科学科

吉田徹

TEL: 03-5981-3667

Email: yoshidat@fc.jwu.ac.jp

日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部(仮称)」の開設(構想中)と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

d73471-120-65d29b6f91c30aa3b82febdaee5db6c0.pdfこのプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像