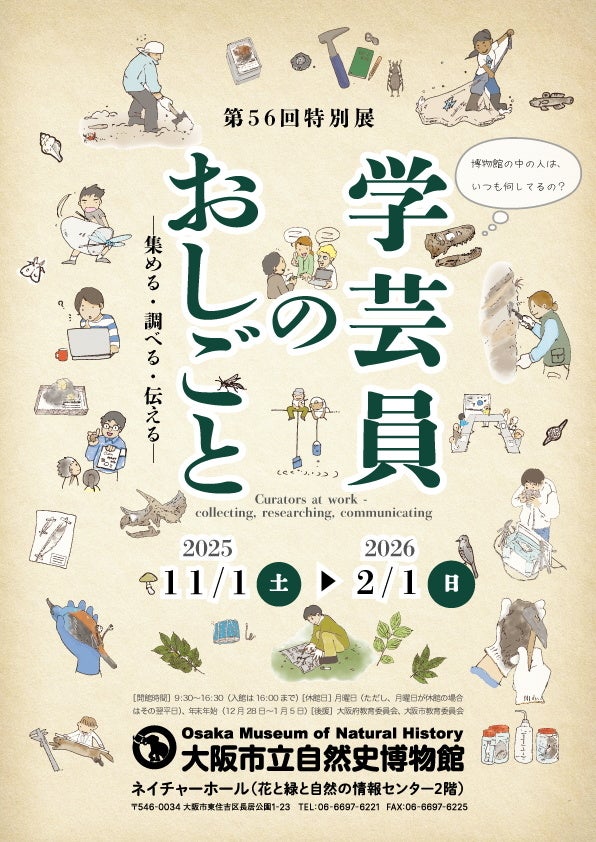

大阪市立自然史博物館 第56回特別展「学芸員のおしごと −集める・調べる・伝える−」<オリジナルグッズ・関連イベントのご紹介>

大阪市立自然史博物館では、令和7年11月1日(土)から令和8年2月1日(日)までの期間、特別展「学芸員のおしごと −集める・調べる・伝える−」を開催します。

「博物館の中の人は、いつも何してるの?」学芸員のおしごとをご紹介

博物館では「学芸員」と呼ばれる人たちが働いています。学芸員は博物館で来館者が見学する展示の企画・作製だけでなく、標本の収集・管理や標本等を用いた研究を行っています。とはいえ、博物館を支えている学芸員が具体的にどのような仕事を行っているのかはあまり知られていません。

この特別展では、博物館が取り扱う「標本」に着目し、学芸員が標本をどのように収集・管理し、研究を行い、社会に伝えているかを紹介します。展示を通して学芸員のお仕事を知ることで、博物館により興味を持ってもらえることを期待しています。

また、毎年博物館の本館で開催している「ジュニア自由研究・標本ギャラリー」を同特別展の会場内で同時開催します。

今回は以下についてご紹介いたします。

・特別展会場だけで手に入れられる「見つけたら教えて!博物館の害虫」カード

・関連イベントの追加情報

・会場の様子

特別展の詳細は特別展HPにてご紹介しています。

博物館公式SNSでも関連情報や展示準備の様子など様々な情報をお伝えしています。

展示室に発生する害虫を紹介するマニアックな「博物館の害虫」カードをプレゼント!

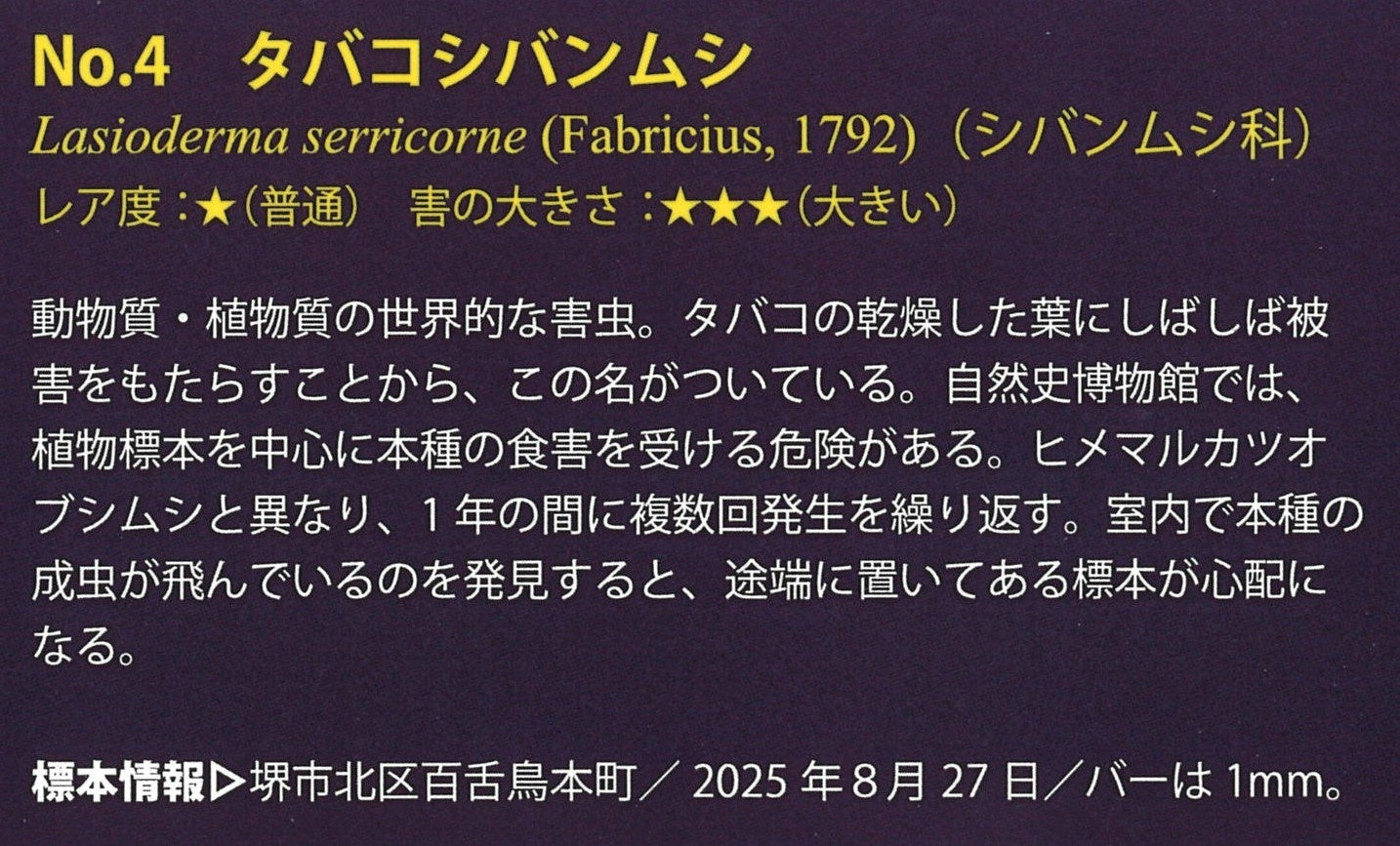

今回の特別展では、博物館の展示室などで、標本を食べたり傷めたりする害虫の標本や写真も展示しています。その中から8種を選んで解説する「見つけたら教えて!博物館の害虫」カードを作成しました。

カード1枚で1種を解説しています。特別展ご来場の特典として、会期中先着2,000名様にプレゼントします(カードの種類はお楽しみ)。また、期間内フリーパスをご購入の方には、フリーパス1枚につき全8種1セットをプレゼントします(限定100セット)。今回カードになったのは以下の8種です。

ヒメマルカツオブシムシ、マサカカツオブシムシ、カツオブシムシの一種、タバコシバンムシ、ニセセマルヒョウホンムシ、アカアシホシカムシ、マダラシミ、コナチャタテの一種

博物館の害虫であるけど可愛らしい(?)虫たちを会場の展示とカードの両方でご覧ください。

(カードの一例)

※お渡しするのは1回の来場につき1名様1枚です。

※ご来場特典の配布はランダムとなり、絵柄は選べません。

※予定枚数に達し次第終了となります。

関連イベント

■「ジュニア自由研究・標本ギャラリー」

特別展「学芸員のおしごと」の会場内にて、小・中学生、高校生の自由研究の成果を紹介する「ジュニア自由研究・標本ギャラリー」を同時開催します。

当館では、小・中学生、高校生のみなさんの自由研究の方法や標本作りの個別相談に対応し、応援してきました。その成果である小・中学生、高校生のみなさんの作った生き物や岩石・化石の標本、および生物・地学分野の自由研究を募集し、展示します。応募いただいた観察ノートやポスターなどの自由研究の成果や標本には、それぞれの分野の学芸員からのコメントも添えて展示します。

展示作品の募集は令和7年11月16日(日)まで行っています。募集の詳細についてはこちらをご覧ください。

■子どもワークショップ

はくぶつかんで、いちばんやさしい子どもワークショップ。今回は特別展の会場で、はくぶつかんのハカセたちのひみつにせまるよ。スタッフや、ハカセのおはなしをききながら、展示室でたのしい時間をすごしてね。

「はくぶつかん ハカセのおしごと」

はくぶつかんのハカセって、どんなおしごとをしているんだろう?

本をよんだり、けんきゅうしたり、パソコンをしたり?

「それだけじゃない、ほかにもいろいろあるで」とハカセ。

ハカセといっしょにてんじを見ながら、おしごとのヒミツにせまろう。

みんなの気になることや「はっけん!」をカードにして

それも「はくぶつかんの てんじ」にするよ。

日時:11月1日(土)・2日(日)※植物のハカセ

12月13日(土)・14日(日)※石のハカセ

①11:00~②13:30~③15:00~(1回40分のプログラムです)

場所:特別展会場

定員:各回10名

対象:小学生以上

参加費:無料(ただし、高校生以上は特別展入場料が必要)

受付:各回10分前から受付

※プログラムの内容と安全確保のため、定員になり次第受付を終了します。また、途中参加はできません。

「はくぶつかん おしごとすごろく」

てんじしつで、すごろくスタート!

「名前のついていない昆虫をみつけた!2つすすむ」

「雨でちょうさに行けない!1回やすみ」

「標本がムシにたべられた!どうしよう?」

てんじをみて、こたえをさがして、すすむんだ!

ゴールできたら、きみもハカセになれるかも?

日時:11月15日(土)・16日(日)

12月6日(土)・7日(日)

①11:00~12:00②13:30~15:00(1回30分のプログラムです)

場所:特別展会場

対象:どなたでも(小学生未満は保護者同伴)

参加費:無料(ただし、高校生以上は特別展入場料が必要※11月は「関西文化の日」のため入場無料) 受付:時間内いつでも ※混雑時はお待ちいただくことがあります。

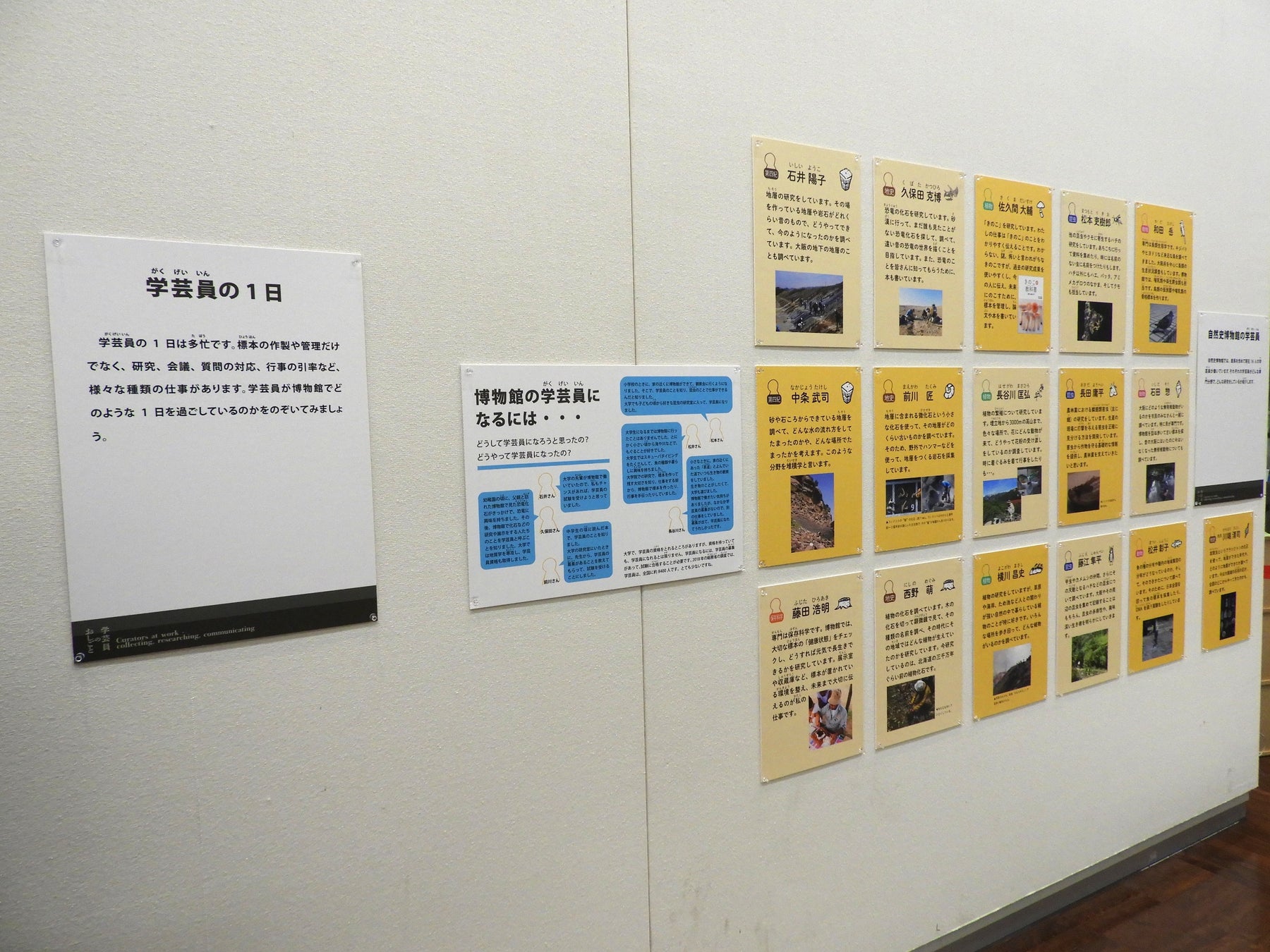

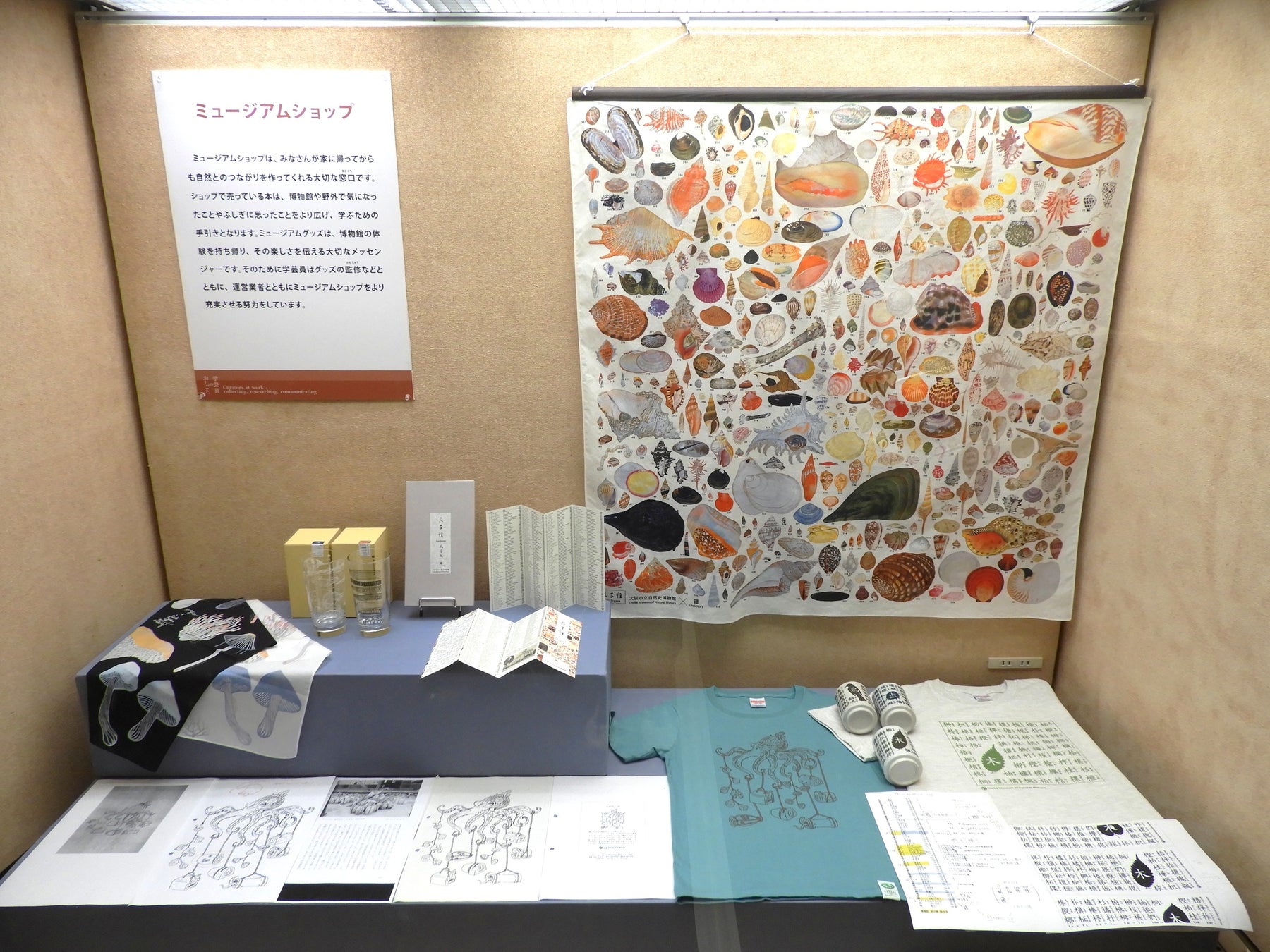

会場の様子

開催概要

1.名称 第56回特別展「学芸員のおしごと −集める・調べる・伝える−」

(英題:Curators at work - collecting, researching, communicating)

2.主催 大阪市立自然史博物館

3.会期 令和7年11月1日(土)〜令和8年2月1日(日)

4.開館時間 9:30~16:30(入館は16:00まで)

5.休館日 月曜日(ただし、月曜日が休日の場合はその翌平日)

年末年始(12月28日〜1月5日)

6.会場 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2階)

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23

TEL:06-6697-6221 FAX:06-6697-6225

地下鉄Osaka Metro御堂筋線「長居」駅下車3号出口・東へ約800m

JR阪和線「長居」駅下車東出口・東へ約1㎞

7.観覧料 大人500円、高校生・大学生 300円

期間内特別展フリーパス 大人 1000円、高校生・大学生 600円

ただし関西文化の日(11月15日、16日)は無料。

※本館(常設展)とのセット券は、大人 700円、高校生・大学生 400円。

※中学生以下、障がい者手帳など持参者(介護者1名を含む)、大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明)。30人以上の団体割引あり。

※本館(常設展)、長居植物園への入場は別途料金が必要です(セット券を除く)。

8.後援 大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

9.特別展HP https://omnh.jp/tokuten/2025oshigoto

展示構成と主な展示

1.はじめに:学芸員のおしごと

博物館で働く「学芸員」とはどんな仕事をしているのか。その概要を紹介します。

2.まずは「集めよう」

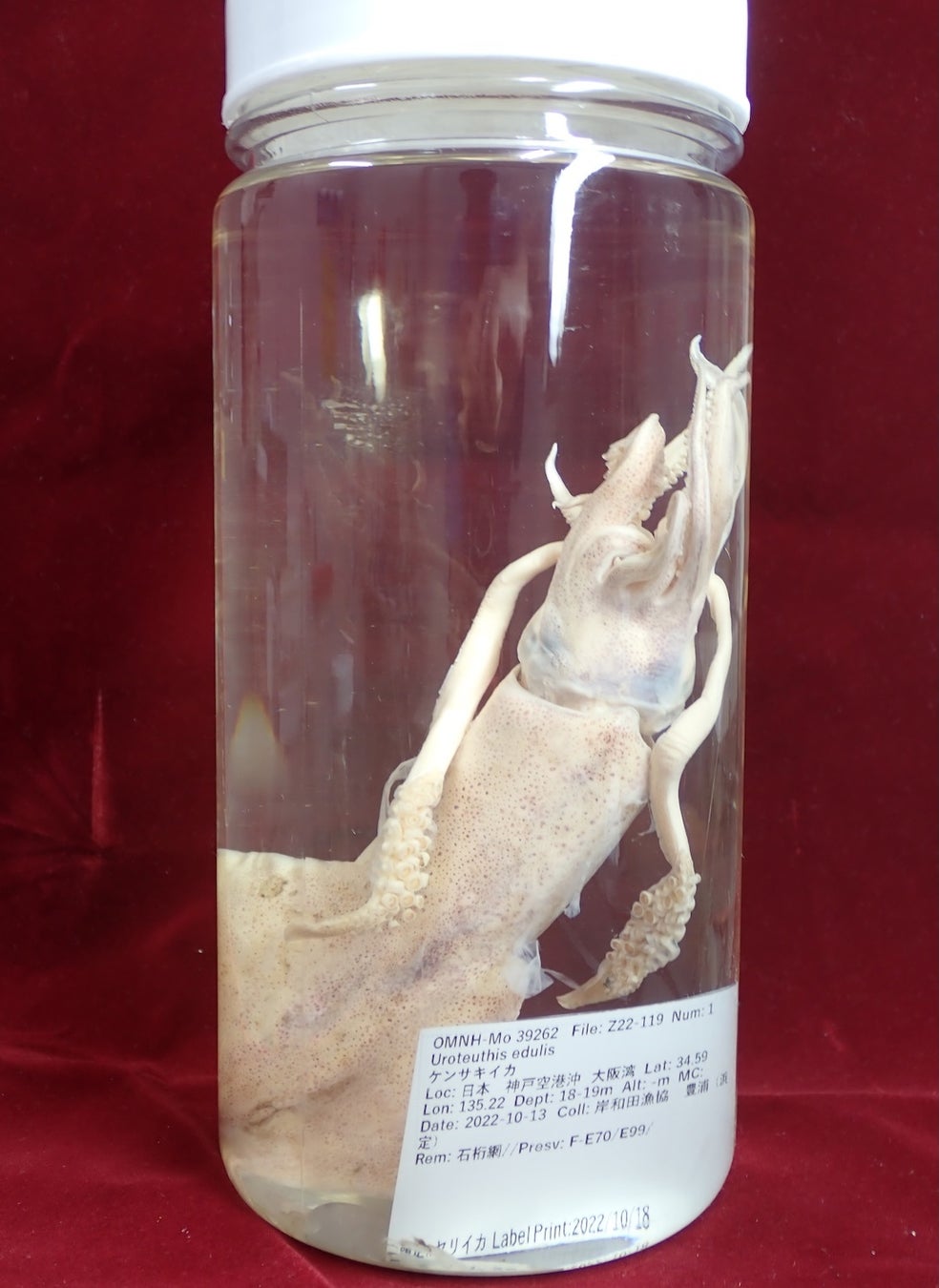

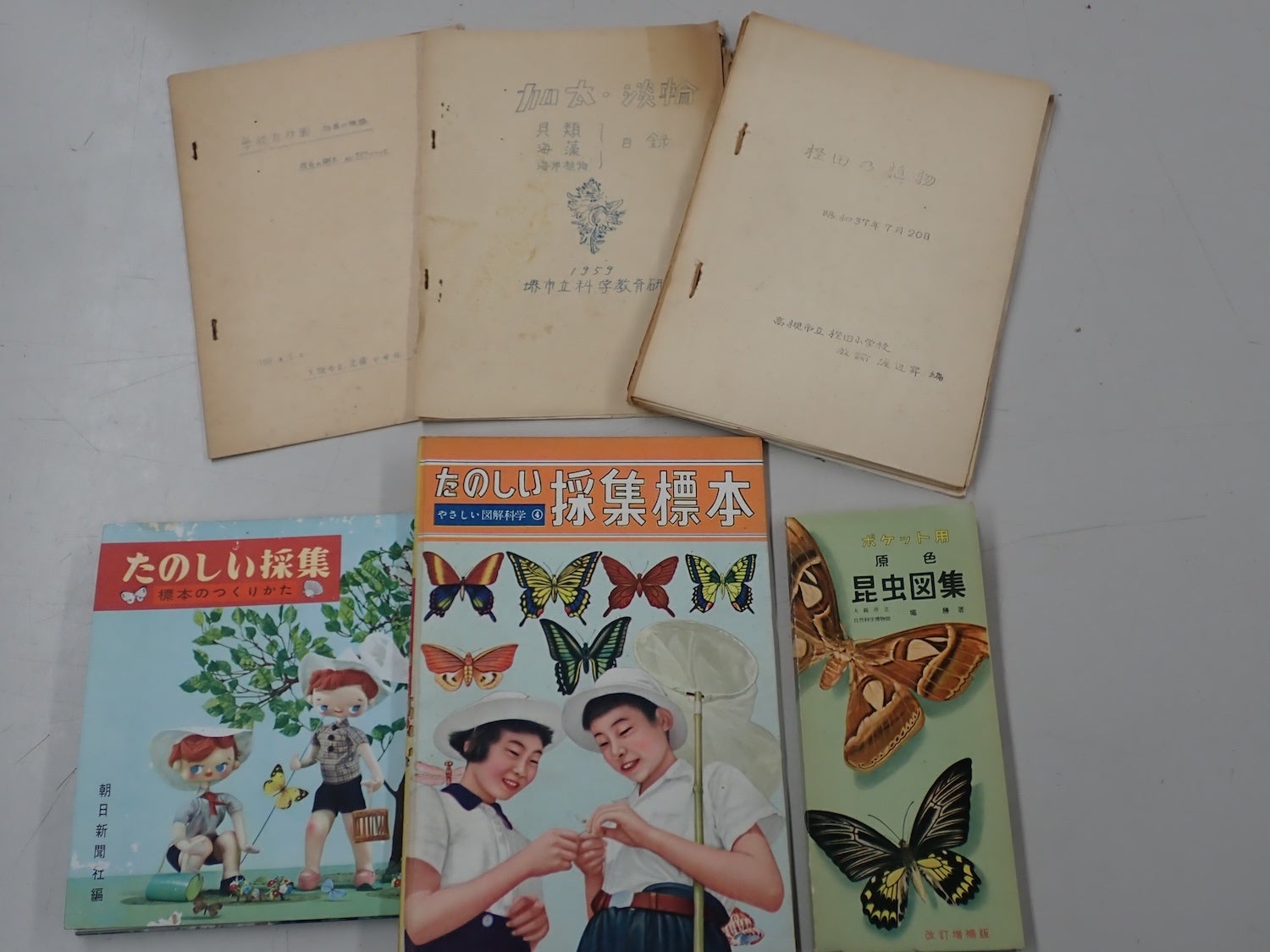

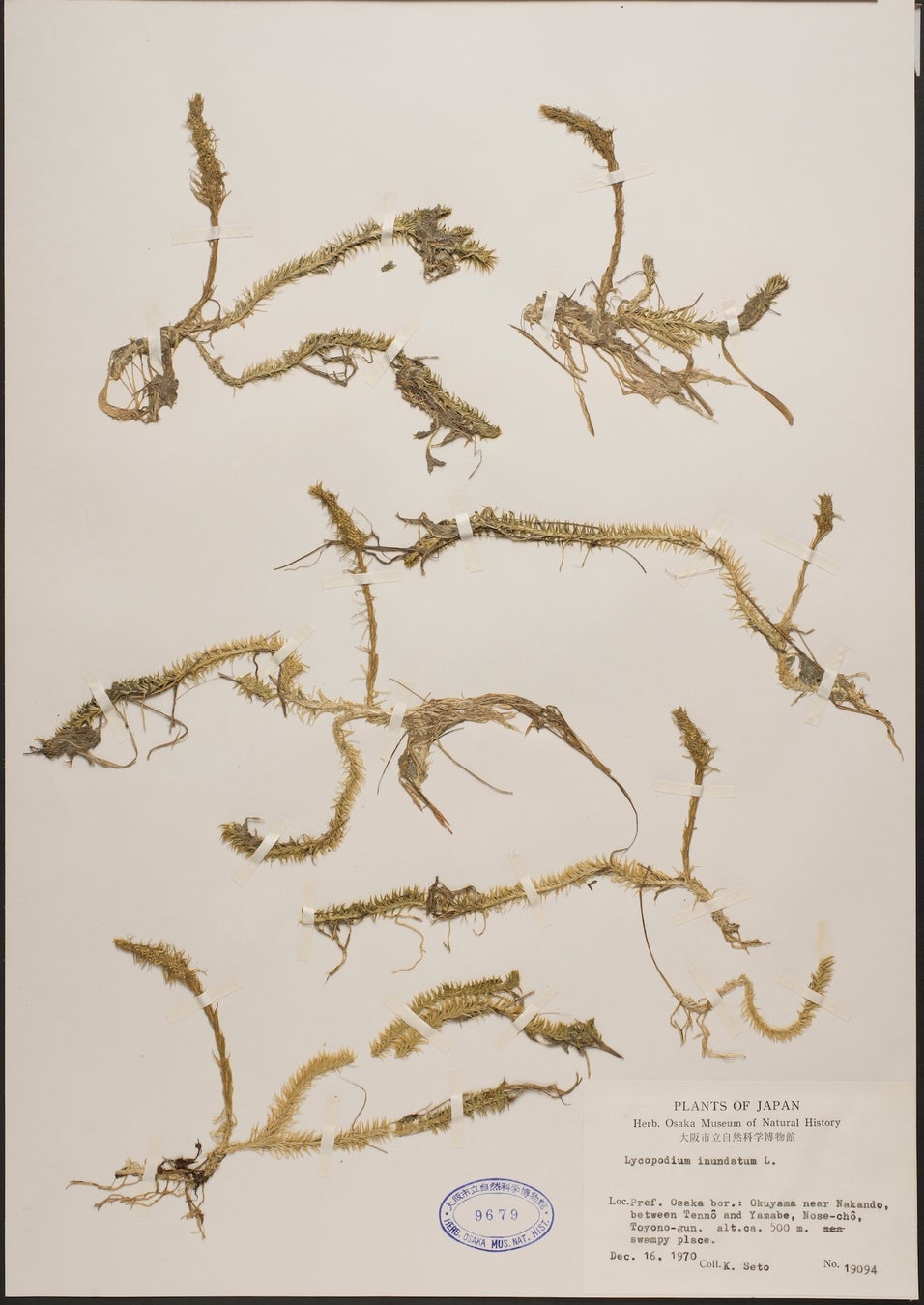

博物館学芸員の重要な仕事の一つに、「標本の収集」があります。「標本」とは何か、標本収集の意義とは何か、どのようなものを、どのようにして集めるのかを紹介します。

3.新しく博物館に来た標本

博物館には学芸員によって収集された標本に加え、プロ・アマチュア問わず研究者や市民等から寄贈を受け、コレクションとして加わった標本が多くあります。主に2022年以降に当館で収集・寄贈された標本を展示し、その標本の意義と博物館での資料収集活動について紹介します。

4.標本を「守る」

標本は適正な温度・湿度管理、保存処理、整理作業を行わないと、その標本が損なわれたり、利用できない状態になります。標本を守り、永劫的に活用していくためには、学芸員による日頃からの標本管理が必要です。標本を管理する収蔵庫とはどのような場所か、そして標本を利活用するためにどのような管理が行われているかを紹介します。

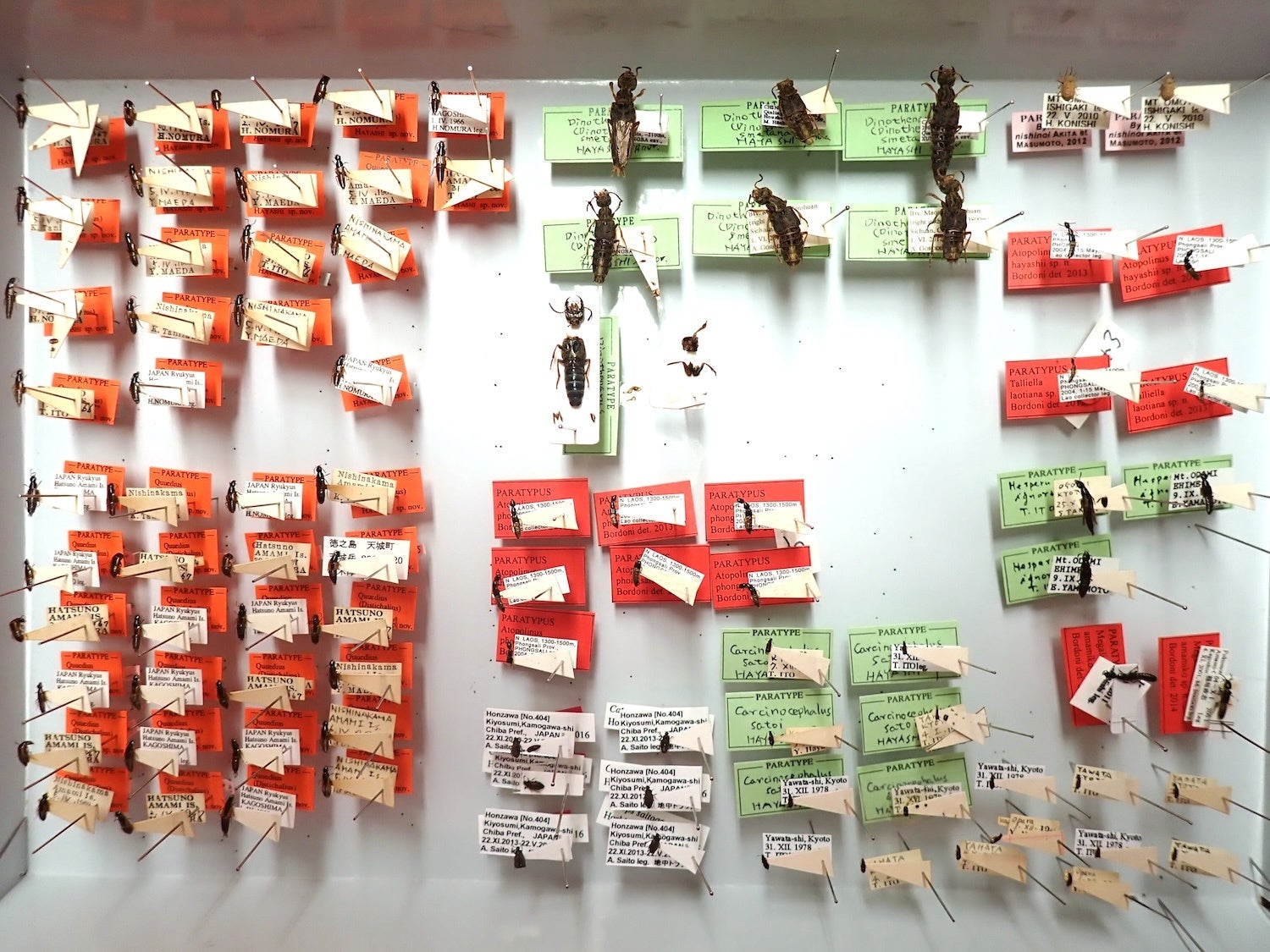

5.標本を「調べる」

標本はただ収蔵庫に保管されるだけのものではなく、多くの人に利活用されることでその価値が高まります。収蔵庫に保管されている標本はどのように活用されるのか、標本を活用した様々な研究を紹介し、研究資料としての標本の意義を考えます。

6.みんなに「見せる」

学芸員の仕事でもっともわかりやすいのは展示の企画・作製です。博物館の展示はどのように作られるのか、そして展示を作る際に学芸員が注意している点などを紹介します。また、標本や展示のデジタル化についても紹介します。

7.博物館をとびだして

自然史博物館の活動は、博物館での標本収集や展示だけにとどまるものだけではなく、野外での観察会や友の会活動、同好の人たちが集まるサークル活動など、その活動の輪はさらに広がっていきます。市民と共に進む自然史博物館の活動を紹介します。

8.学芸員が伝えたいこと

標本の収集や保管、展示、普及教育を通じて学芸員が伝えたいものは何なのでしょうか。標本を未来に残す意味と博物館の存在意義を示し、この展示会のまとめとします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像