作品は何を語ったのか――高校時代、誰もが授業で習ったあの懐かしい名作の数々が、いま新たな感動とともに人々の記憶の底から蘇る。

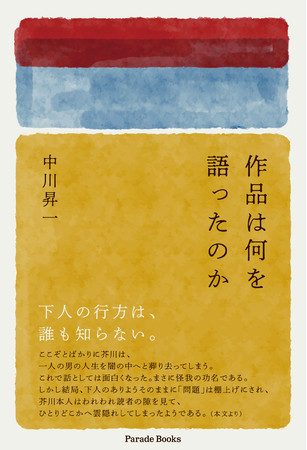

パレードブックスは、2021年9月1日(水)に『作品は何を語ったのか』(著:中川昇一)を全国書店で発売いたします。

- パレードブックス新刊

本作『作品は何を語ったのか』は、

長年に渡り教鞭を執ってきた著者によって、

高校現代文の教科書に掲載されてきた

日本文学の名作たちの新たな「読み」のかたちを示した

画期的な内容の一冊です。

読後に当時を思い出し、もう一度あの名作がきっと読みたくなる。

あなたの思い出に残っている作品はありますか?

- あらすじ

山崎正和「水の東西」は、決して安直な「比較文化論」などではない。「鹿おどし」という仕掛けを通して日本人は、断続する音によって逆に「流れてやまないもの」を味わうという、高度な水の鑑賞法を編み出していく。「鹿おどし」という伝統文化の中に息づく日本人のこうした見事なまでの感性の中に、筆者は日本人の「形なきものを恐れない心」を見るのである。

■「ミロのヴィーナス」清岡卓行

清岡卓行の「ミロのヴィーナス」は「評論」に分類されるが、これは筆者のヴィーナスに対する愛が溢れた詩的「随想」である。だが単なる「恋歌」として読まれるべきものでもない。清岡が自分を魅了して止まない人間の「手」への深い思いを、ミロのヴィーナスをモチーフにしながら情熱的に語ったものである。

■「無常ということ」小林秀雄

小林秀雄の「無常ということ」は難解極まりない文章で、国語教師を一様に悩ませ続ける教材である。しかし、小林の言う「思い出す」という言葉の意味に気づくとき、小林独自の「無常」の概念が明らかになる。「仏説」とは異なるその「無常」の捉え方は新鮮であるし、説得力がある。そして、小林流の「時間」の概念はそのまま、「哲学」の世界へと私たちを誘う。「歴史」や「人間」の捉え方もきわめて独創的で、面白い。

■『羅生門』芥川龍之介

芥川龍之介『羅生門』は、名作というよりはむしろ失敗作だと言った方がよい。芥川は自ら「下人」となって作品世界に登場し、その中で『今昔』の「盗人」への転身を試みたのではなかったか。芥川はあの「盗人」の、迷いのない奔放な生き方を手に入れたくて仕方がなかったのである。しかし芥川の目論見はあえなく潰えることになる。一旦剥ぎ取った明朗な「生きる意志」を、他人(老婆)の力を借りて復活させるなど土台無理な話であった。

■『鏡』村上春樹

村上春樹『鏡』の読みは、いまだ混乱の極みにある。「僕がそうあるべきではない形での僕」とはいったい何者か――(作品の中でそれはすでに明らかにされているのだが)誰も明確な答えを見出せぬまま、いたずらにこの作品は「定番」化されようとしている。虚心にその作品と向き合うことなく導かれた独善的な学術の読みには、少なくとも学校の授業実践に資するものなど何もない。

■『城の崎にて』志賀直哉

志賀直哉は『城の崎にて』で、「生きていることと死んでしまっていることと、それは両極ではなかった。それほどに差はないような気がした」と述べている。従来この穏やかで静謐な死生観の持つ精神性が高く評価されてきたが、実はそれが、生きものたちの「死」を通して自然帰結的に見出されていったというよりも、弁証法的にある意味力ずくで獲得されたものであったということが明らかになるのである。

■『山月記』中島敦

中島敦『山月記』といえば、どうしても「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」を避けて通ることができない。この言葉の指し示すものはひどく謎めいていて、私たちの解釈を永久に拒絶するものであるかに見えた。しかしその意味合いが明らかになるとき、とかく「悪」のイメージに汚されがちであった李徴が、人間李徴として新たなイメージで蘇る。

■『こころ』夏目漱石

夏目漱石が『こころ』で追究しようとしたものは、人間のエゴイズムの問題だとされる。しかし、非現実の「創作の世界」に、最後は明治天皇の崩御と乃木大将の殉死という「現実」がいきなり、そして一方的に雪崩れ込んでくる。漱石のこのわけのわからない執筆態度が、その不可解さゆえに逆に、彼がなぜこの作品を書こうとしたのかを明らかにしている。テーマは「殉死」である。

■『檸檬』梶井基次郎

梶井基次郎『檸檬』は、『城の崎にて』に並ぶ心境小説の代表的な作品として高い評価を得ているが、この作品は小説というよりも、様式を小説に借りただけの、哀切極まりない一編の「抒情詩」と見るべきである。おそらく梶井は、あえて「錯覚を起こそうと努め」ずともつらい現実からいつでもそこに「逃げ出し」ていくことのできる、自分だけの「市」を創りたかったのである。「小説」の様式はそのための手段でしかなかった。

■『赤い繭』安部公房

安部公房『赤い繭』は、比喩的・象徴的な手法をもとに書かれており、読解の自由度が極めて高い。だからこそ本文に即したより丁寧な読みが求められる。「さまよえるユダヤ人」のごとく自分の「家」を探し続けた「おれ」は、結局一つの繭となって消滅する。しかしその繭が「彼」によって拾われ、最後は「彼の息子の玩具箱に移され」たことで、自分を犠牲にしてまで「家」を手に入れようとした「おれ」の一途な思いは、将来世代に託されることになったのである。

- 著者メッセージ

この本は、文芸評論家や文学研究者、そして国語教育に携わるすべての先生方に読んでいただきたい。ただ類型を探し求めるだけの、あるいは着想の新しさだけを競い合うことがいかに不毛な営為であるか、そして作品の「真実」に迫るための正しい作品鑑賞のあり方とはどのようなものなのか――そのことに改めて気づかされるにちがいない。

- 著者紹介

昭和29年生まれ。昭和56年3月、熊本大学大学院文学研究科卒。同年、熊本県県立学校国語科の教員となり、4月、熊本西高校に着任。以後、河浦高校、八代南高校、宇土高校、県立教育センター勤務を経て、平成12年4月、熊本高校に着任し、現在に至る。

- 書籍情報

著者:中川昇一(なかがわしょういち)

出版社:パレード

発売日:2021年9月1日

ISBN:978-4-434-29358-0

仕様:四六判/上製/196ページ

定価1,650円(本体1,500円+10%税)

Paradebooks URL:https://books.parade.co.jp/category/genre05/978-4-434-29358-0.html

アマゾンURL:https://www.amazon.co.jp/dp/4434293583/

- 出版社情報

パレードブックスの自費出版

URL:https://www.p-press.jp

TEL:0120-123455

Mail:paradebooks@parade.co.jp

パレードブックスの書籍紹介

URL:https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号:株式会社パレード

大阪本社:大阪府大阪市北区天満2-7-12

東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7

代表取締役:原田直紀

設立:1987年10月20日

資本金:4000万円

事業内容:広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- 雑誌・本・出版物政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード