地下鉄博物館所蔵の「日本初の地下鉄車両1001号車」が国の重要文化財指定へ

鉄道用電気車両(電車)としては初の指定に!

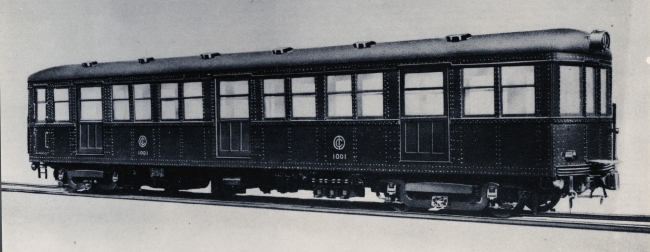

1001号車外観

1001号車外観

1001号車内観

1001号車内観

今回の答申においては、文化庁より、「1001号車は、①1927年12月30日、東京地下鉄道が東洋初の地下鉄として営業を開始した上野~浅草間2.2kmを走行した車両であり、その後1968年4月までの約40年間、一貫して、営団地下鉄(現在の東京メトロ)銀座線で活躍したこと。②全鋼製、自動扉、自動列車停止装置の採用などの防災・安全対策や、内装、照明、吊り手等の乗客向けの設備に地下鉄ゆえの特徴が見られ、我が国の地下鉄電車の嚆矢(こうし)であるとともに、後の地下鉄車両の規範となった車両であり、鉄道史、交通史上に重要であること」が評価されております。

なお、1001号車の重要文化財指定については、鉄道用電気車両(電車)としては初の指定であるとともに、東京メトログループの所有物においても初の指定となります。

東京メトロでは、1001号車が重要文化財に指定されることを深く受け止め、この車両を歴史的価値が高い文化財として、引き続き地下鉄博物館において保護活用に努めてまいります。

1001号車の概要は以下のとおりです。

■車両の主な特徴

・車体は全鋼製(ドア・窓枠等一部を除く)

車体の難燃化を図るため、当時主流であった木製車両ではなく、鋼鉄が用いられました。

・日本初!自動列車停止装置を装備

日本で初めて自動列車停止装置(打子式ATS)を搭載し、安全性の向上を図りました。

・当時では珍しかったドアエンジンを搭載

当時鉄道省で試験されていた国産の自動戸閉装置を搭載し、全扉の開閉を自動化しました。

・吊手はリコ式(スプリング式)を採用

使用しないときは、ばねで跳ね上がり、走行中に左右に揺れない構造のリコ式吊手を採用しました。

・客室灯はおしゃれな間接照明を設置

地下空間という環境を考慮し、直接光が入っても眩しくなく、影が出来ないよう間接照明を採用しました。

■主な諸元

・軌間 1,435mm

・電気方式 直流600V

・定員 120名

・自重 34.8t

・車体寸法 長さ16,310mm 幅2,593mm 高さ3,495mm

開業当時の1001号車(イラスト)

開業当時の1001号車(イラスト)

■車歴

・1927年11月 日本車両製造で製造

・1927年12月30日 東京地下鉄道上野~浅草間で営業開始

・1968年4月 営業運転から引退

・1969年12月 展示のため営団地下鉄から交通博物館へ寄贈

・1984年5月15日 地下鉄博物館開館に伴い、交通博物館から地下鉄博物館を運営する財団法人地下鉄互助会(現在の公益財団法人メトロ文化財団)へ長期貸与される

・1986年7月12日 地下鉄博物館において展示開始

・2009年2月 平成20年度経済産業省近代化産業遺産に認定

・2016年12月5日 地下鉄博物館開館30周年を機に、東日本旅客鉄道から公益財団法人メトロ文化財団へ無償譲渡され、現在に至る

東京地下鉄道社紋

東京地下鉄道社紋

リコ式吊手と間接照明

リコ式吊手と間接照明

予備灯とドア開閉スイッチ

予備灯とドア開閉スイッチ

すべての画像