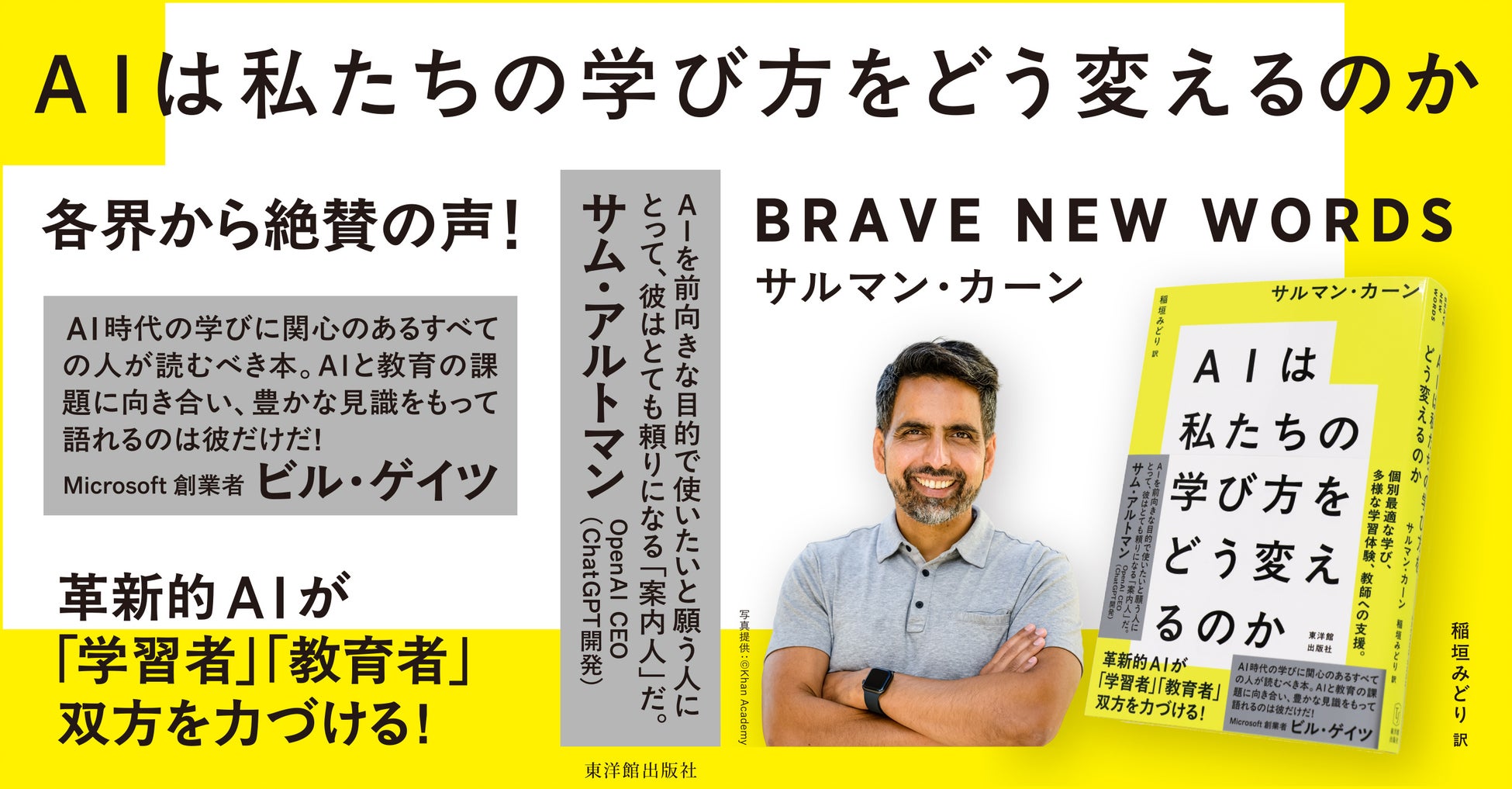

「ビル・ゲイツ」「サム・アルトマン」は、教育用AIカンミーゴに何を見いだしたのか? AI時代の学び・指導を読み解く必読の書!

個別最適な学び、多様な学習体験、教師への支援。革新的AIが「学習者」「教育者」双方を力づける!

株式会社東洋館出版社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:錦織圭之介)は、ChatGPT公開以降のAIと教育の在り方をまとめた『AIは私たちの学び方をどう変えるのか ―BRAVE NEW WORDS―』(サルマン・カーン/著、稲垣みどり/訳)を2025年8月1日に刊行します。

https://www.amazon.co.jp/dp/4491057060/

日本の識者も推薦!

AIを使いこなすための土台とは?

ChatGPT公開以降、AIには「意味のある複雑な対話ができる能力」があることが認識され、それにより社会は大きく変わりました。この変化は、学び、仕事、そして生きる目的そのものにまで影響を及ぼします。AIは教師と子どもたち双方にとって価値がある。私たちは今、教育の転換期にいるのです。

AIをうまく活用するには、創造性を発揮するのと同時に、ある種の勇気を持つことが大切です。ただし闇雲な勇気ではなく、著者が「賢明な勇気」と呼んでいるものです。急激なテクノロジーの進歩を前に理性的な恐れを抱きつつも、その課題と可能性の両方について理解を深めた上で持つ勇気です。本書を通して伝えたいことの1つは、子どもの教育に関わるすべての人に「賢明な勇気」をもって、学びを変えていってほしいということなのです。

「Khanmigo(カンミーゴ)」とは?

カンミーゴとは、著者が運営する非営利教育プラットフォームであるカーンアカデミーが2023年3月に公開した、AIチューター兼教育アシスタントです。GPT‑4ベースの大規模言語モデルを活用し、独自に「プロンプトエンジニアリング」を施すことで、単に答えを教えるのではなく、子どもたちが自力で思考し解答に至るようステップを促す構造を実現しています。教師向けツールは米国のK‑12(幼稚園の年長から高校3年生までの期間)における教育現場で無償提供されており、世界中で600万人以上の教育関係者に向けた提供が進んでいます。

日本においても、学習支援の質と教師の負担軽減を同時に達成する可能性を秘めており、言語対応や制度整備を伴いながら、公教育への部分導入→全体展開というステップでの導入が最も現実的です。

AI:カンミーゴは「私たちの学び方をどう変えるのか」

では、このAI:カンミーゴは私たち人類の教育をどのように進化させていくのでしょうか? 一般的にAIは「知識・技能」を授けるようなイメージがありますが、以下の事例では子どもたちの意外な力を育んでいることが分かります。

2024年の初め、カーンアカデミーが主体となり、全米で3万人以上の教師と子どもたちを対象に、AIチューター「カンミーゴ」を試験的に導入しました。その1つであるインディアナ州ホバート学区では、導入してから6か月後に大きな変化が見られました。それは、従来の授業では難しかった「自己肯定感の向上」でした。ホバート学区の教育長、ペギー・バフィントンは次のように語っています。

子どもたちの学力向上は、自分に対して自信を持つところから始めないとなりません。自分ならできる、という確信を持つことです。その点で、このAIはまさにゲームチェンジャーです。子どもたちは積極的に関わるようになりました。AIからの反応が大好きなのです。自信を持って学校に来るようになりました。AIが子どもたちにこんなに自信をつけたのは、驚くべきことです。

手を上げて質問するのは躊躇する子でも、AIに質問するのはすんなりできると彼女は指摘します。AIチューターと話すことで、人前で恥をかく不安がなくなったのです。

さらに、同地区指導部長、ティム・クリーグは、AIによって「教科間の枠はもうあまり重要ではない」ということを子どもたちに示していると言います。カンミーゴでは、子どもたちに数学と芸術がどうつながっているか、ライティングと科学がどう関係しているのか、歴史と経済はどのように結び付いているのか、教科を横断した形で教えることができるのです。学びは直線的ではなく連続的なものです。AIは私たちに、『統合された世界(教科等横断的な世界)』を見せてくれるのです。

AIを使う上で教師が行うべきこと

AIは、子どもの学び方から教師の教え方に至るまで、大きな変化をもたらします。では、教師たちはどのように不安を乗り越え、この変化をどのように受け入れたらいいのでしょうか? ペンシルベニア大学のイーサン・モリック教授は、「生成AIが登場したことで、教師が行わなければならないことは、基本的に3つある」と言います。

① 期待値を高くすること

学生がレポートを書くのに生成AIを使えば、その質は向上するはずです。そういう予測が立つので、よく練られたレポートを教師が期待するようになるということです。

② AIをもっと授業の課題に組み込むこと

学生に自分の課題を生成AIにレビューをさせ、実現可能なフィードバックをもらうよう指導すると、「プレモーテム(失敗の事前分析)」を自然と行うようになります。

③ 授業を反転させること

今や講義は家庭で行われるようになっていて、いわゆる「宿題」を双方向の対話ができるクラスで行うようにしていきます。

AIをこのように活用することで、子どもとの個人的なつながりを深めたり、豊かで創造的で深い学びを展開したりと、教師が子どもの学びをより高次なものにするための時間を増やしてくれます。

多くの教師はアクティブ・ラーニングを目指しますが、30人規模のクラスで実行するのは難しいとすぐに気付きます。実現できている数少ない教師は、膨大な時間をかけて授業計画を練り直し、個別化された課題をつくっています。しかし、AIチューターがいれば、わずかな時間で子どもたちの多様な質問にもっとしっかりと丁寧に答えることができるのです。

生成AIはもう現実のものです。私たち一人ひとりが、責任をもってこのテクノロジーを使わなければなりません。開発者としては、子どもたちを守るために必要な安全対策を講じることになります。同時に、私たちは開発の歩みを緩めるどころか、さらに加速させなければなりません。それは、正しい意図と、正しい教育的アプローチを持ってAIを発展させていくためです。そうすることで、人類の可能性も高まっていくでしょう。AIを活用して人類にとっての黄金時代を築き上げましょう。

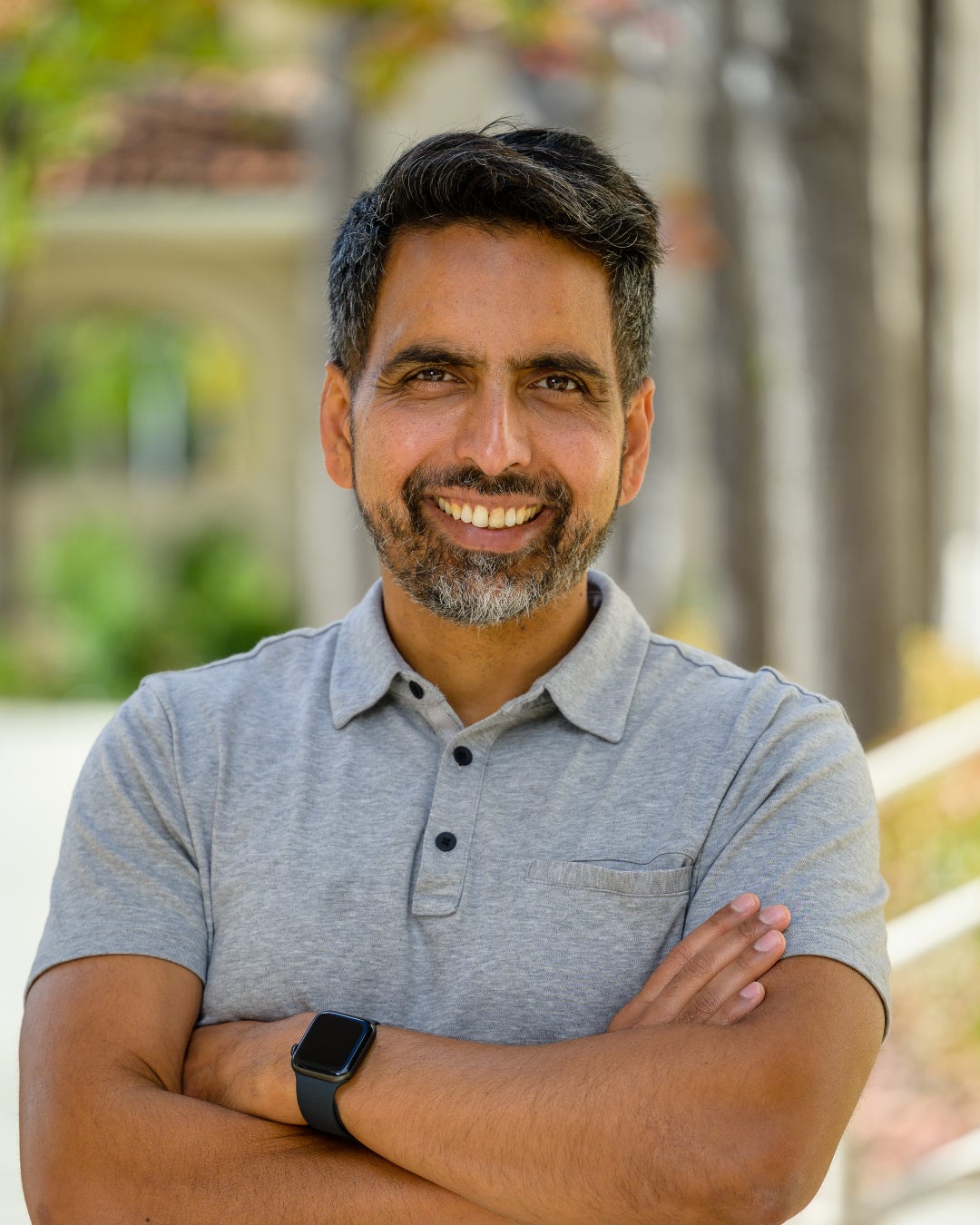

著者プロフィール

サルマン・カーン Salman Khan

Khan Academy(カーンアカデミー)創設者兼CEO

インドとバングラデシュからの移民である両親のもと、ルイジアナ州メテリーに生まれる。誰もがどこにいても無償で世界水準の教育を受けられることを使命とする非営利団体Khan Academy(カーンアカデミー)を創設。YouTubeでの授業動画は、従来の学びの在り方を一変させ、世界中で数十億回もの視聴を記録。雑誌『TIME』の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれる。また、Schoolhouse.world、カーン・ラボ・スクール、カーン・ワールド・スクールの創設者でもある。主な著書に『世界はひとつの教室 「学び×テクノロジー」が起こすイノベーション』(ダイヤモンド社)がある。マサチューセッツ工科大学(MIT)で3つの学位を取得し、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを修了。

Khan Academy(カーンアカデミー)

「質の高い教育を、無料で、世界中のすべての人に提供する」というミッションのもと、本書の著者サルマン・カーンが2008年に創設した非営利組織(NPO)。同組織のサイト上には数学、科学、経済、ファイナンス、歴史、美術などの動画が多数あり、ユーザーはこれらを無料で閲覧・学習することができる。

[書籍情報]

書 名:AIは私たちの学び方をどう変えるのか ―BRAVE NEW WORDS―

著 者:サルマン・カーン

訳 者:稲垣 みどり

判 型:四六判

頁 数:296

発売日:8月1日

価 格:2,200円(税込)

ISBN:978-4-491-05706-4

発行元:東洋館出版社

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像