革新的な再生医療等製品の持続可能なエコシステムの確立に向けた提言を発表

~再生医療等製品の特性を踏まえた価格制度への改革を~

株式会社日本総合研究所(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内川 淳、以下「日本総研」)は、再生医療等製品のエコシステムの確立に向けて改革を推進するための「革新的な再生医療等製品の持続可能なエコシステムの確立に向けたホワイトペーパープロジェクト」(以下「本プロジェクト」)の活動において、再生医療等製品の実用化やそれを支えるエコシステム形成の課題、またその解決策について検討しました。その結果から、今後わが国が取り組むべき事項を特定し、提言としてホワイトペーパーに取りまとめましたので発表します。

ホワイトペーパーは以下からご覧になれます。

「革新的な再生医療等製品の持続可能なエコシステムの確立」に向けた提言

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/15970/

■本プロジェクト実施の背景・目的

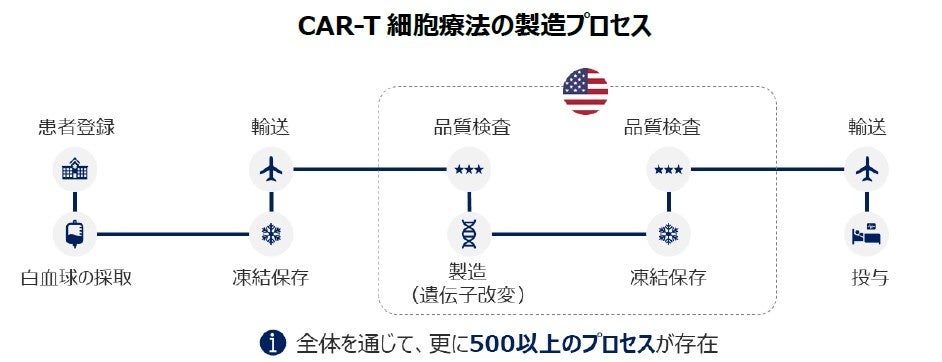

再生医療等製品は、人または動物の細胞や組織を加工して病気の治療や身体の修復を目指す医療技術で、従来の治療法では対応が難しい疾患に対する革新的な治療法として注目されています。なかでも、血液がんの治療に実用化されているCAR-T細胞療法(注1)は、一度の投与で治癒を目指せる治療法として、その臨床的価値だけではなく、長期の入院・介護費用などの医療支出を削減し、患者の早期社会復帰や経済活動への参加を支援するといった社会的価値の側面からも期待されています。一方で、CAR-T細胞療法は患者個人の細胞の採取から遺伝子改変、患者への投与を必要とする完全個別化医療であり、従来の医薬品と比較してその高度で複雑なプロセス(下図)を要する研究開発や製造には多くの費用がかかります。日本ではそれを補う価格制度や診療報酬制度が整っていないために、新たな研究開発への投資が十分になされていないのが現状です。加えて、CAR-T細胞の生産能力は一部の国・地域に限定的で製造量も限られていることから、ドラッグラグやドラッグロスの問題にも直面しています。

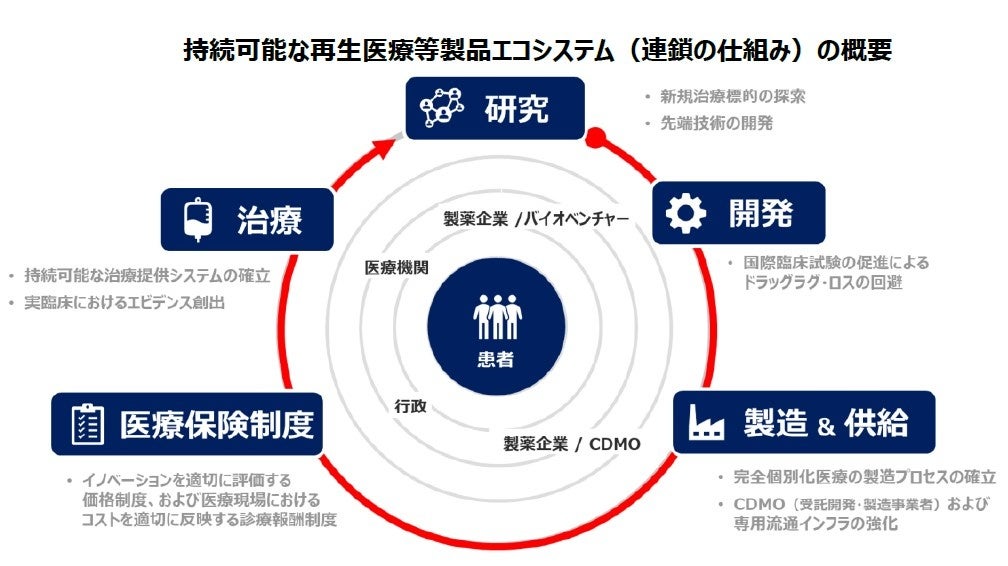

こうしたなか、CAR-T細胞療法をはじめとする再生医療等製品の抱える課題を解決し、革新的な医療として確立・実用化することが、わが国の患者の健康や産業の発展に資すると考えられます。そのためには、研究開発を通じて再生医療等製品の安定的な製造・供給体制を確立することで、より多くの患者が革新的な医療を享受し、その治療によって得られた知見や収益をさらに研究開発へ投じて先進の治療法を生み出し続ける一連の流れをエコシステムとして構築することが必要です(下図)。

そこで本プロジェクトでは、医療経済、臨床や技術開発の有識者などのステークホルダーと再生医療等製品の実用化を支えるエコシステムの確立について課題や解決策を検討し、提言として取りまとめました。

■ホワイトペーパーの概要

再生医療等製品の普及によって、重篤な疾患を抱える患者が早期に社会復帰できることや、それに伴い家族などの負担を減らせること、さらには今後より多くの自己免疫疾患などの患者の治療ニーズに応えられることが期待されます。また、研究開発や製造における高度人材の活躍の場を提供することも可能となります。さらに、再生医療等製品は今後グローバルに市場が拡大・成長することが見込まれており、わが国においても製品に関する技術開発が進むことで、バイオ産業の発展や、アジア諸国での市場の確立、国際的なリーダーシップ発揮の機会にもつながります。

これらを実現するためのエコシステムの構築に向けて、再生医療等製品の普及を促進するための製品特性を踏まえた価格制度への改革を提言します。

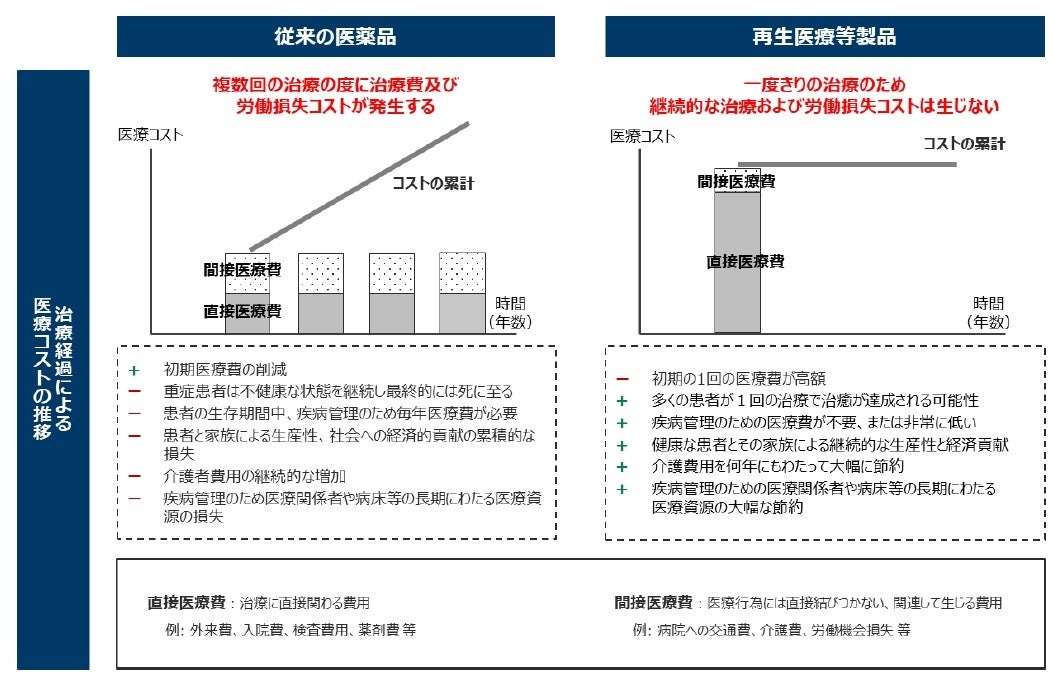

◆有用性評価の十分な価格への反映

わが国の医療保険制度は、国民皆保険制度の下で運用されており、先進的な治療を受けやすい環境が整っていますが、現行の医療技術・医薬品の価格制度の下では、主にその有効性・安全性と製品原価を評価基準とした価格算定が行われてきました。例えば、現在CAR-T細胞療法が適応されているがんの治療において、従来の抗がん剤では複数回・長期にわたる投薬が必要であるのに対して、再生医療等製品は一度の投与で生涯にわたる臨床効果が期待できますが、新薬承認申請までの期間ではこうした長期の臨床効果を十分に証明することができないため、現行の制度では価格算定に反映できないことが課題となっています。また、患者の早期の社会復帰や介護負担軽減などの評価も考慮されていません。CAR-T細胞療法のような継続的な治療費や労働損失コストが生じない治療法は、その特性を長期にわたる臨床的価値や社会的価値として価格に反映させる必要があります。具体的には、市販後の有用性・安全性に対する評価が十分に価格に反映される加算制度の検討や、加算制度をインセンティブとした、実臨床におけるデータの収集・分析基盤を整備し、リバーストランスレーショナル研究(注2)を促進させることが重要です。

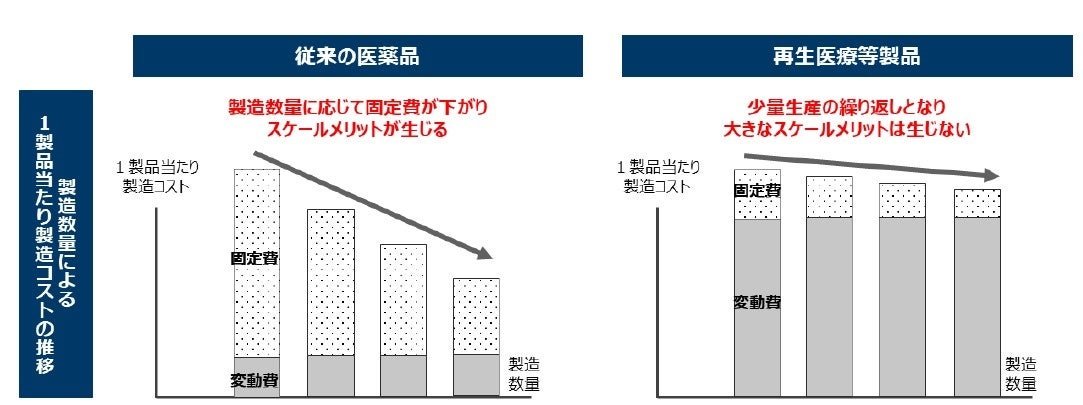

◆市場拡大再算定ルールの見直し

現行の市場拡大再算定(注3)は医薬品の市場が拡大した際に価格が引き下げられる制度であり、規模の経済性が働くことを前提にしています。一方、再生医療等製品は従来の医薬品とは異なり、複雑で個別化された製造工程を必要とするため、大量生産によるコスト削減は困難であり、規模の経済性が働かず、大きなスケールメリットは生じません。さらに、高度で専門的な人材、知的財産、施設設備、特殊な品質管理、また、輸送や市販後の運用にも多大な費用がかかります。患者に対する持続的な製品供給を確保するうえでは、こうした再生医療等製品の製造体制を維持することが不可欠であり、そのためには市場の拡大に応じて価格を引き下げる枠組みの見直しが必要と考えます。

ホワイトペーパーでは、これらの価格制度の改革に加え、再生医療等製品の診療報酬制度、患者アクセスの課題と施策についても検討結果を取りまとめています。日本総研は患者、社会、産業に対する貢献が期待される再生医療等製品の持続可能なエコシステムの構築に向けて行政、医療機関、製薬企業・CDMO、バイオスタートアップ等との議論を継続してまいります。

■本プロジェクトにご参画いただいた医療経済、再生医療等製品の技術開発、診療に関する専門家(順不同)

・小黒 一正 先生 法政大学 経済学部 経済学科 教授

・豊嶋 崇徳 先生 北海道大学大学院 医学研究院 内科学分野血液内科 教授

・中村 洋 先生 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授

・八代 嘉美 先生 藤田医科大学 橋渡し研究支援人材統合教育・育成センター 教授

(注1)患者のリンパ球の一種であるT細胞を採取し、遺伝子改変技術によってがん細胞を特異的に認識・攻撃する機能を持つように再プログラミングし、その細胞を増殖させた上で患者自身に投与する完全個別化の治療法。2025年現在、CAR-T細胞療法は再発または難治性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病、B細胞リンパ腫、多発性骨髄腫が適応となっている。

(注2)臨床現場で観察された問題点や疑問点を基礎研究にフィードバックし、新たな発見や知見を得るための研究手法のこと。

(注3)薬価収載時の効能・効果で設定された予想販売額に対し、年間販売額が拡大した医薬品について薬価を引き下げる制度。

※本プロジェクトは日本における再生医療等製品の持続的な安定供給に向けて開発、製造、販売活動に取り組むブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:勝間 英仁)の協賛を受けて日本総研が実施しました。

■本件に関するお問い合わせ

【報道関係者様】 広報部 金井 電話: 080-3437-9449

【一般のお客様】 リサーチ・コンサルティング部門 野田 メール: noda.keiichiro@jri.co.jp

すべての画像