遠隔でリハビリテーションができる社会の実現に向けて世界初の上肢・肩甲骨運動オープンデータセットを公開しました

リハビリ事業者など民間企業のコミュニティー形成で市場開拓を目指す

NEDOが進める「人工知能活用による革新的リモート技術開発事業」(以下、本事業)において、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)、国立大学法人京都大学、国立大学法人東京大学、セイコーエプソン株式会社、株式会社エブリハは、このたび、遠隔でリハビリテーションができる社会の実現に向けて、上肢・肩甲骨運動に特化した世界初のオープンデータセットを公開しました。

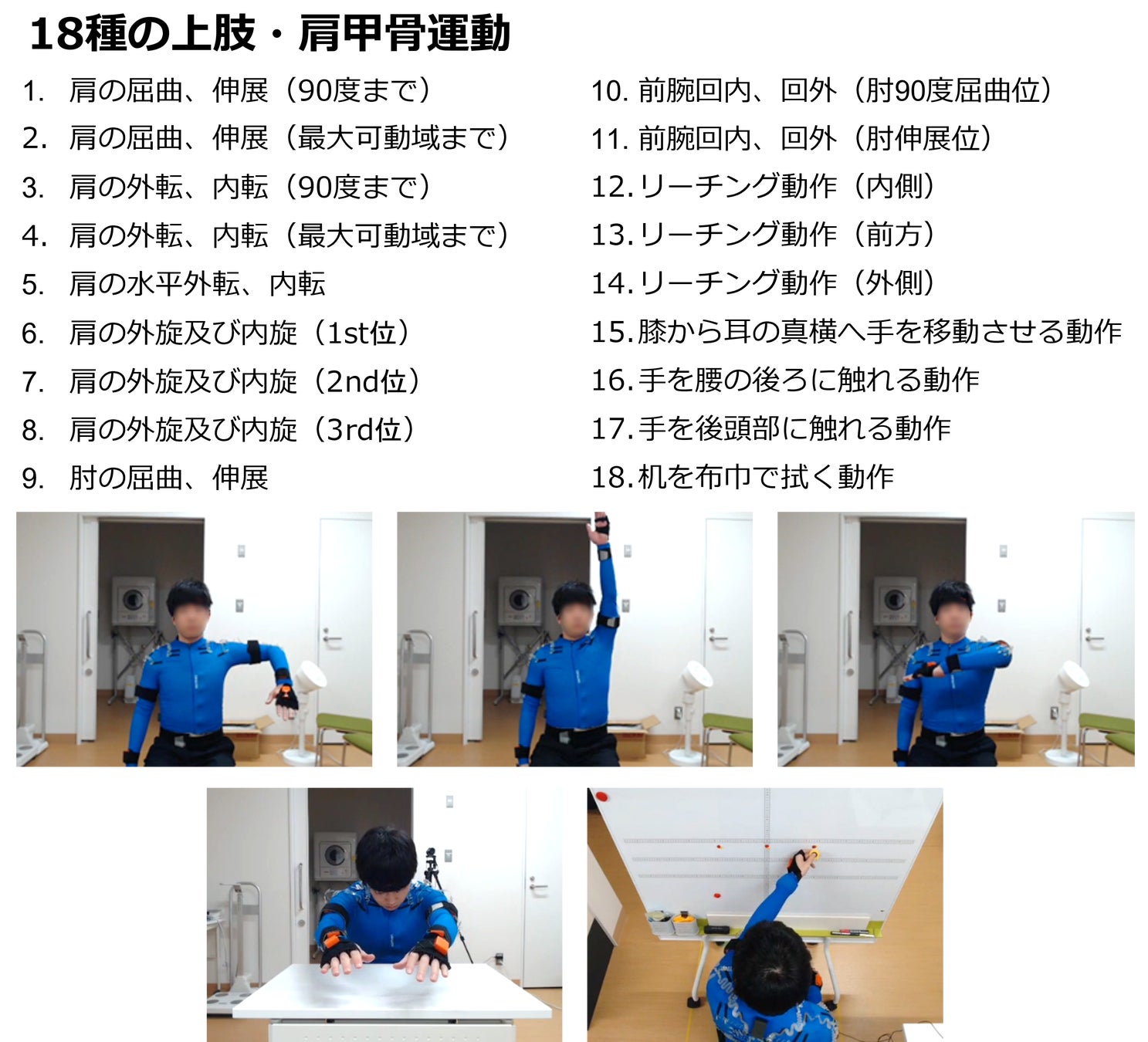

本事業では、リハビリ利用者がリハビリやトレーニングを継続する上で直面するさまざまな課題に着目し、各リハビリプロセスを遠隔で実現するリモート技術基盤のプロトタイプの開発を進めてきました。その中で、産総研において、理学療法士の資格を有する専門家と研究者が、脳卒中片麻痺検査や肩関節周囲炎(いわゆる五十肩など)のリハビリに用いる上肢および肩甲骨の関節運動を18種類選定し、生命倫理委員会の承認を経て、20人の健常者のモーションキャプチャデータを計測しました。計測したデータはオープンデータセットとして公開し、大学・研究機関、リハビリ事業者をはじめとする民間企業などとのコミュニティー形成と市場開拓を目指します。

今後は、産総研が主体となり、本データセットを活用して運動評価用AIの性能向上を進めていきます。また、本データセット公開に加え、リモート技術基盤における各機能の実装面での標準化、互恵ケアなどの各種使用ガイドラインの公開と精緻化などにも取り組むことで、遠隔XRリハビリをより使いやすく、魅力的なものにし、普及における課題解決に貢献します。

1.背景

オンラインビデオ通話形式や非没入型VRを活用した遠隔リハビリ事業が増加し、XRリハビリも海外で進展していますが、遠隔とXRを両立させた事例は国際的にも多くありません。この理由として挙げられているのは、ヘッドマウントディスプレイなどのXR機器の装着やリハビリアプリの使用感、メタバースへの参加といった利用体験が、ユーザーの期待する価値を十分に満たせていないことです。さらに、遠隔化によってトレーナーや医師、看護師などの存在感が希薄になったり、実際の疾患を持つリハビリサービス利用者(患者を含む)の精緻な心身機能のアセスメントが困難になることで、運動訓練継続の動機付けが難しくなることも大きな課題でした。

このような背景の下、2021年度から本事業※1の一環として、産総研、京都大学、東京大学、セイコーエプソン、エブリハは、「遠隔リハビリのための多感覚XR-AI技術基盤※2構築と保健指導との互恵ケア※3連携に係る研究開発」に取り組んでいます(図1)。2024年度、実際の利用者、療法士などの提供者、ならびに介護・医療現場の協力の下、各種実証を開始しています。

2.今回の成果

(1)多感覚XR-AI技術基盤の開発

利用者の運動アセスメントや力覚提示のために、高感度・低ヒステリシスなひずみセンサ群、ハンガー反射※4デバイスなどを組み込んだMR3ウェア※5を開発し、ウェアラブルデバイスでの肩甲骨運動の把握および遠隔上肢リハビリへのハンガー反射の適用を実現しました。また、その肩甲骨運動の大きさの定量化や上肢の各関節角度を推定するために、ひずみセンサ群から得られる計測データを入力とする運動評価用AIを開発しました。さらに、自己効力感を高め、動機付けに寄与する手段として注目されるハンドリダイレクション※6の上肢リハビリへの適用、遠隔互恵ケアによる運動訓練の継続性向上効果の評価などにも取り組みました。

(2)上肢・肩甲骨運動オープンデータセットの整備

利用者の運動の質と量の計測・把握を精緻化することで、遠隔からのリハビリサービス利用者の精緻な心身機能のアセスメントが実現し、運動訓練継続のための動機付けに寄与することができます。そのためには、技術開発、性能評価、実用化のための敷居を下げる必要があります。そこで、本事業の対象である上肢・肩甲骨運動に関するモーションキャプチャデータのオープンデータセット(図2)を世界で初めて整備し、『人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針』※7に基づいて審査され承認された実験計画書を提出可能な日本国内の企業・団体へ2025年3月25日に提供を開始しました。

3.今後の予定

本データセットに含まれる高性能なIMU※8で計測されたモーションキャプチャデータに加えて、MR3ウェアに組み込まれたひずみセンサ群の計測データも同時に収集されており、それらを合わせて運動評価用AIの性能向上を進めています。また、産総研が主体となり、本データセットの公開を起点とした大学・研究機関、リハビリ事業者をはじめとする民間企業などとのコミュニティー形成を通じて、遠隔XRリハビリに関する共創的な研究開発促進、市場開拓への貢献を目指します。さらに、メタバースでのアバター制御やハンドリダイレクションの実装を容易にするための標準化、互恵ケアを含む各種使用ガイドラインの公開と精緻化などにも取り組むことで、遠隔XRリハビリをより使いやすく、魅力的なものにし、普及における課題解決に貢献します。

【注釈】

※1 本事業

事業名:人工知能活用による革新的リモート技術開発プロジェクト

事業期間:2021年度~2024年度

委託先:産総研、京都大学、東京大学、セイコーエプソン、エブリハ

事業概要:人工知能活用による革新的リモート技術開発 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100194.html

※2 多感覚XR-AI技術基盤

初診、運動訓練の実施、常時モニタリング(見守り)、再診の各ヘルスケアプロセスの遠隔化を実現するために、XRおよびAIを活用した視覚・聴覚・触力覚提示、ウェアラブルデバイスによる心身状態把握などの各機能を提供するための技術基盤です。NEDO「人工知能活用による革新的リモート技術開発」https://unit.aist.go.jp/harc/nedo-xrai-healthcare/

※3 互恵ケア

他の患者・利用者と共同で運動訓練を行うことで、お互いの良い影響を与えあい、訓練の継続性を高める手段です。主に、提供者が不在の状況を想定しています。

※4 ハンガー反射

針金ハンガーをかぶると頭が回ってしまう現象のことです。ハンガーからの圧迫によって発生する皮膚の横ずれが重要な役割を果たします。この皮膚の横ずれを適用すると、手首・肘・足首・膝・腰などでも類似現象が発生することがわかっています。

※5 MR3

Multi-Modal Mixed Reality for Remote Rehabの略称です。エムアールキューブと読みます。

※6 リダイレクション

アバターの動きを変換して提示し、「これまでよりもうまく動けた」などの錯覚を生じさせる手法です。

※7 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

令和3年3月23日、文部科学省、厚生労働省、経済産業省

https://www.mext.go.jp/lifescience/bioethics/files/pdf/n2373_01.pdf

※8 IMU

慣性計測装置のことで、加速度センサ、ジャイロセンサなどで構成され、装置自体の動き(姿勢や移動ベクトル)を計測できます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像