【2025年最新調査】日本のトランクルーム利用率は?収納ニーズの変化と今後の展望

近年、生活環境や働き方の変化に伴いトランクルームの需要が拡大しています。住宅狭小化により自宅の収納スペースに必要なものが収まりきらないと悩む方が多く、トランクルームを活用する方が増えたことが大きな要因の一つです。収納不足を解消するだけでなく、生活やビジネスの質を高める役割を果たす点でも注目されています。今回は、全国のトランクルーム利用率調査や市場データ※1をもとに、利用動向や便利な使い方を解説します。

※1 今回ご紹介する利用率等のデータは民間調査会社やトランクルームサービス提供企業、業界団体のデータ等をもとにして算出しています。

市場規模と成長トレンド:拡大し続ける"生活基盤サービス"

トランクルームの利用率を考えていく上での前提として、まず、トランクルームの市場規模と拡大状況について確認していきましょう。

日本のトランクルームの市場規模:1000億円突破の日は近い

日本におけるトランクルームの市場規模は、国内外さまざまな機関によって調査され成長予測されています。

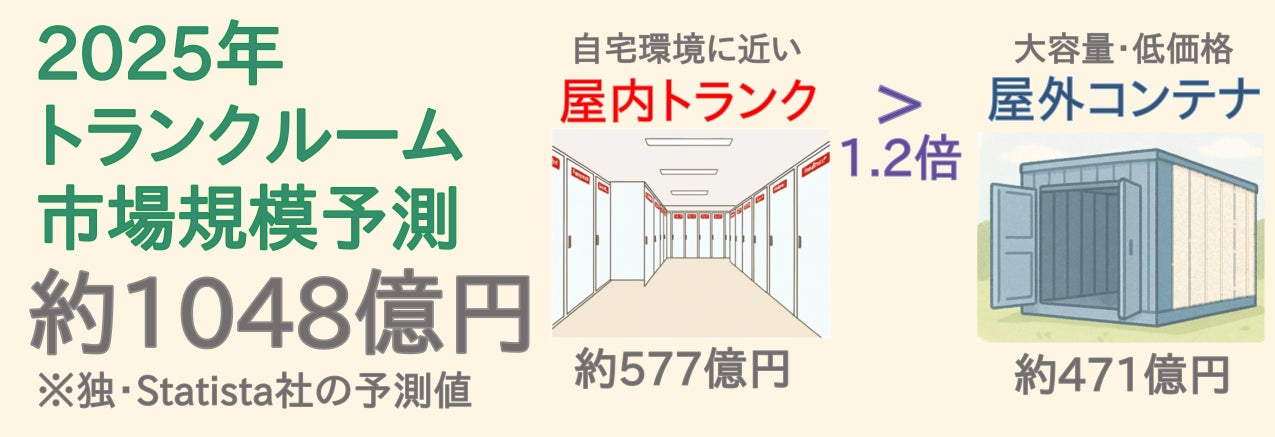

ドイツの統計情報提供会社「Statista」による調査では※2、日本のトランクルームの市場規模は2025年に約1048億円に達する見込みとされています。

内訳をタイプ別に見ていくと、

-

屋内トランク: 約577億円

-

屋外コンテナ: 約471億円

となっており、屋内トランクが屋外コンテナの約1.2倍になっています。

自宅や企業など屋内施設で保管しているものを元の保管場所とあまり差がない環境で保管したいというニーズが反映され、屋内トランクの市場規模が特に大きくなっていると推測されます。

実際に、自宅・企業の収納スペースの延長として衣類・書類・家電などを屋内トランクに保管したいというニーズは非常に多いといえます。

日本における調査では※3、Statistaよりは緩やかな成長予測ではあるものの、やはり市場規模1000億円到達は近いとの見方が示され、2027年〜2028年頃1000億円到達と予測されている調査が多い傾向です。

※2 Statista: Market size of self-storage in Japan from 2010 to 2019 with a forecast until 2025, by type

https://www.statista.com/statistics/1221432/japan-self-storage-market-size-by-type/

※3 民間調査会社や業界団体のデータ等

トランクルーム市場規模急速拡大の背景とは

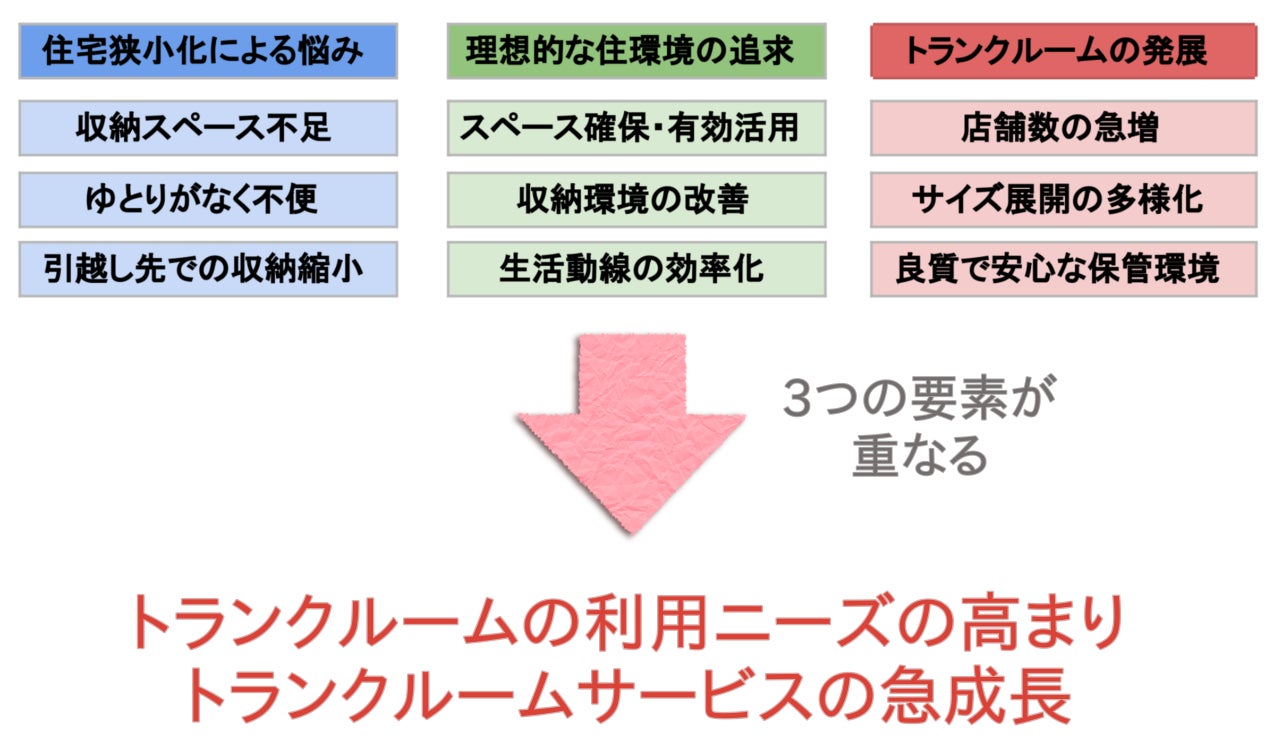

トランクルーム市場拡大の背景には、トランクルームが「物置」から「生活基盤の一部」へと位置づけが変化しているという状況があります。特に、自宅の収納スペース不足・生活空間のゆとり不足からトランクルームを自宅のクローゼットの延長のように使っている方にとっては、トランクルームは日々の生活において、なくてはならないものです。

トランクルームの利用者は、住宅の狭小化に加え、コロナ禍による居住環境の変化により後押しされ増加しました。「おうち時間」の増加によって自宅環境に目を向け整理する方が増えたり、「リモートワーク環境」確保のために自宅の荷物を預けておきたいというニーズが高まりました。

長年継続している収納ピットの「お客様の活用例」コラムのアンケート調査でも、年を追うごとにトランクルームへの関心が高まっている傾向をリアルタイムで追跡してきました。

従来は「自宅内の収納スペースに入り切る量までモノを減らすことが"身の丈に合った生活"」「トランクルーム利用は敷居が高い」とする風潮が強かったものの、近年の住宅狭小化に伴い「生活に必要最低限のモノに絞っても自宅の収納に収まらない」「収納スペースにモノがいっぱいで出し入れしづらく湿気対策ができない」「引越したら収納スペースが足りなくなった」などの意見が増加してきました。

さらにコロナ禍の生活の変化によって「スペース確保のためにトランクルームを活用したい」「快適な生活を実現するための良い選択肢」という意見が増え、トランクルームに対する評価の向上とともに、トランクルーム利用を身近な選択肢に感じている方が増えている傾向があります。

これと同時並行して、自宅の収納環境に近くセキュリティ対策も万全な屋内トランクを中心とした店舗数の急増やサイズ展開の多様化など、トランクルームサービス自体も進化を遂げ、「外出時に見かける」「利用している知人がいる」といった意味でも身近なサービスへと変化してきました。

つまり、トランクルームは、現代の生活スタイルの急速な変化に伴ったニーズに応えるサービスとして、急成長を続けているのです。

屋内型 vs 屋外型:形態別の利用実態と特徴

トランクルーム・屋内トランク・屋外コンテナの利用率はそれぞれ上昇傾向

【トランクルームの利用率(タイプ別)】

※矢野研究所による調査・調査時に利用を継続している方と以前利用したことがある方を合わせた「利用経験率」

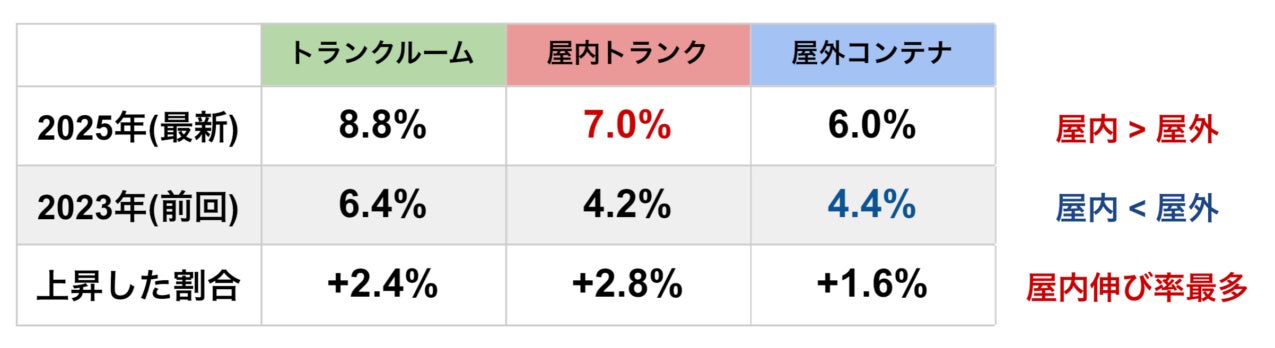

マーケティングリサーチ機関・矢野経済研究所によるトランクルーム利用経験率の調査によれば※4、2025年時点で「トランクルームを利用したことがある」と答えた人の割合(以下「利用率」と表記)は8.8%でした。また、タイプ別の利用率は、屋内トランクが7.0%、屋外コンテナが6.0%で、屋内トランクがやや多いという結果でした。

2023年調査での利用率は、トランクルーム全体が6.4%・屋内トランクが4.2%・屋外コンテナが4.4%であり、この2年で利用率が上昇しているとともに、2023年では若干優勢だった屋外コンテナを抜いて逆転し、2025年には屋内トランクの利用率が上回りました。

※4 株式会社矢野経済研究所

収納サービスに関する消費者アンケート調査を実施(2025年)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3810

屋内トランクと屋外コンテナ それぞれの利用ニーズ

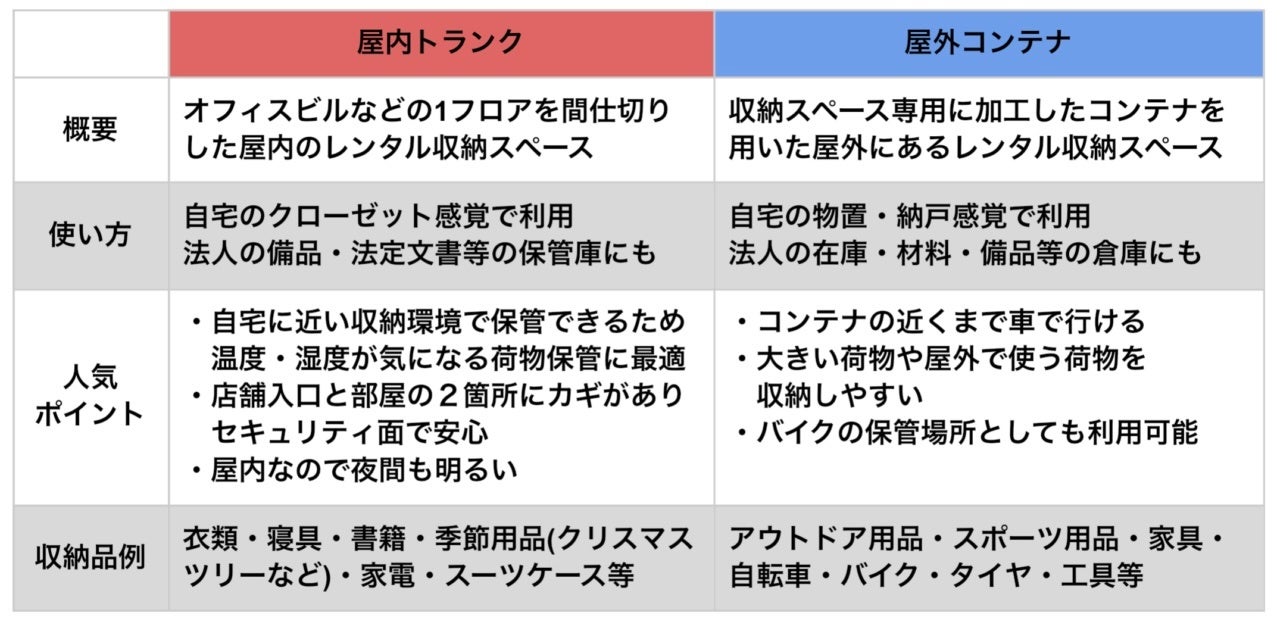

屋内トランクは、オフィスビルなどの1フロアを間仕切りした屋内のレンタル収納スペースです。

自宅の収納環境に近い屋内トランクは、自宅のクローゼットの延長という感覚で使えるため、衣類や家具・家電など自宅の荷物を収納したい方に人気です。また、法人利用のニーズも多く、在庫・備品や法定保存文書の保管などに利用されています。

換気・空調に配慮した設備や、建物の鍵・収納スペースの鍵の二重ロックなどのセキュリティ対策が充実し、大切な荷物を安心して保管できますが、設備が充実している分、利用料金は高めになります。しかし、シーズンオフの家電やゴルフバッグなど「少しだけ置き場が欲しい」というニーズが多く、それに応える小さなサイズ展開も多いのが屋内トランクの特徴です。

必要な収納スペースに合ったサイズの屋内トランクを選ぶことで、リーズナブルな価格で利用できる場合も多くあります。

屋外コンテナは、コンテナを活用した屋外型のレンタル収納スペースです。

コンテナスペースの前まで車で入れる場合が多いため、収納物を出し入れ・運搬しやすく、大きい荷物・屋外で使うものなどの保管に適しています。

家具、キャンプ用品、冬用タイヤなどの保管や、法人の在庫倉庫として、また、バイク・自転車の車庫代わりにも活用されています。

コンテナタイプは建物の建設費や維持費が抑えられるため、比較的安価に提供されています。ただし屋内環境とは若干保管環境が異なるため、実際に収納したい物に応じて利用を検討することが大切です。

近年は、住宅の狭小化・コロナ禍を経た暮らし方の変化により、自宅内の収納スペース不足の解消や自宅環境の見直し・スペース活用のためにトランクルームを利用する方が多かったことから、「自宅のものをそのまま気兼ねなく置ける環境」である屋内トランクがユーザーニーズに合致したことが、屋内トランクの増加や利用率上昇の大きな要因といえるでしょう。

【屋内トランク・屋外コンテナの特徴比較】

東京都を中心とする都市部に利用が集中

これまで見てきたように、トランクルームの利用は収納スペース不足などの住宅事情が大きく影響しています。そのため、東京都を中心とする都市部の住宅において居住空間や収納スペースが制限されやすい住宅事情が、トランクルームの店舗展開にも大きな影響を与えています。

前述のトランクルーム市場規模調査※3では、屋内トランクの約4割(38%)が東京都23区内に集中しているほか、2025年調査時の東京近郊※5のトランクルーム店舗数が2008年の統計開始時と比べて3倍以上に拡大したとされています(約1,100店→約3,500店)。

※5 埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、厚木市

通勤・通学・生活の利便性が高い関東都市部は居住地としても人気が高く、住宅物件が集中し、家賃や物件購入価格が上昇しやすい傾向にあります。さらに、住宅一戸あたりの居住スペースや収納スペースも狭くなりがちになり、住宅に充てる予算や間取りの条件を勘案すると、やむを得ずコンパクトな住宅になり収納スペースが十分に確保できない場合が多く、トランクルームの需要が高くなるようです。

また、逆に、収納スペースをトランクルームでまかなう前提で住宅の居住スペースや立地条件を優先したり、家賃・購入価格を抑えた物件を選んだりするという方法を選択する方も増えています。

もちろん、東京周辺に加え、大阪・名古屋・福岡などの大都市圏でも類似した状況が起こり、屋内トランクを中心にトランクルームの需要が高まっています。

課題と未来展望:成長を阻むハードルと期待

日本における市場成長の伸びしろと課題

世界に目を向けて比較すると、日本のトランクルーム普及率は低く、世帯ベースで約1%程度※6にとどまっています。アメリカでは18%前後の世帯がトランクルーム(Self Storage)を利用している※7ことと比較すると、日本市場はまだ大きな伸びしろを持っているといえるでしょう。

ただし課題も存在します。前述の矢野経済研究所による調査によれば※4、消費者アンケートにおいてトランクルーム利用をやめた理由として「費用が高い」という意見が3割以上を占めており、コスト感が普及の妨げとなっています。ただし、トランクルームは金額の比較対象となる代替サービスが少ないこと(つまり、何かと比較して高いというのではなく、出費が感覚的に負担になっている状況)と、「自宅の収納なら無料で置けるものを、お金を払って保管する」という感覚がなおも残っていることが影響しているといえます。

実際は、必要な収納スペースを自宅内で確保できる物件を選ぶ場合でも、収納スペース分の家賃・物件購入費がかかるため、トランクルームでプラスするスペース分の家賃・物件購入費が住宅費用に加算されるはずですが、「住む場所」としての住居とトランクルームの収納スペースでは比較が難しいものです。

比較対象となる代替サービスについては、近年、宅配型ストレージサービスが増えています。自分で収納・保管しいつでも出し入れできるトランクルームと、集荷・倉庫保管・自宅への配送を専門業者に委ね、取り出し配送指示により荷物を受け取る宅配型ストレージサービスについて、ニーズや予算に合うサービスを比較検討し、さらに、トランクルームを選ぶ場合には、収納したいものや店舗の立地・価格に応じて屋内トランク・屋外コンテナを比較することで、サービス内容・価格とも納得できるものが選びやすくなるでしょう。

※6 業界予測や公開資料に基づく試算(2024年時点)

※7 米国StorageSafeによる調査(2024年時点)https://www.storagecafe.com/blog/self-storage-demand-and-trends/

トランクルームが利用者ニーズに応えさらに成長するには

トランクルームは、タイプごとの特徴として、屋外トランクは低コスト・屋内コンテナは安心感という強みをそれぞれ持ちますが、トランクルームサービス提供者の視点では、利用者層に合わせた価格戦略やサービス設計が今後の鍵となります。

屋内トランクの人気の高まりに役立った、利用者にとって便利な立地に展開するための店舗数の増加、豊富なサイズ展開・費用を抑えるキャンペーンなどのサービスのさらなる促進に加え、今後は、簡単に操作できるデジタル予約の充実や鍵の引き渡しの効率化、短期のみの利用の利便性をさらに高めるサービスなどが拡大することで、利用者層は広がるでしょう。

また、トランクルーム利用が生活費削減や生活活動の効率アップにつながり、ゆとりある居住空間や収納・スムーズな生活動線が「心のゆとり」や「生活の質(QoL)の向上にもつながることを積極的に訴求していくことにより、さらなる需要の高まりが期待されています。

さらに、全国規模での市場成長を促す視点では、法人利用(工具・資材保管やEC在庫管理など)や地方におけるニーズに応えるサービス展開が重要なカギとなることが期待されています。

地方においては、収納スペース不足の問題は都市部より少なくても、豪雪・水害対策のためにトランクルームが必要とされたり、高齢化に伴う住宅バリアフリー化や高齢者施設入居のための荷物保管、生前整理・遺品整理・実家じまいのためのスペース確保など、さまざまな課題があります。それらの課題をしっかりと汲みとりニーズに応えるサービス展開をすることで、トランクルームが社会の課題解決に役立つ重要なサービスとなる可能性は高いでしょう。

まとめ:トランクルームの現状と今後社会で担っていく役割

今回は、トランクルームの利用率や屋内トランク・屋外コンテナの特徴を踏まえた便利な使い方、そしてトランクルームの今後の展望についてお話しました。

近年の生活環境の変化により、トランクルーム市場は著しい成長を続けています。住宅の狭小化やコロナ禍による居住環境の見直しを背景に、近い将来、市場規模が1000億円に到達すると予測されています。ニーズの高まりとサービス展開の充実により、トランクルームは生活基盤の一部として定着しつつあります。

利用率の面では、2025年時点でトランクルーム利用率は8.8%となり、2023年の6.4%から2.4%上昇しました。特に屋内トランクの利用率は7.0%で、屋外コンテナの6.0%を上回り、自宅の収納環境に近い屋内トランクの利便性が評価されています。

また、屋内トランクは安心感とアクセス性を重視する都市部在住者に、屋外トランクは低コストと大容量を求める郊外在住者や法人利用者に支持されている傾向がありました。

しかし、日本の世帯普及率は約1%で、米国の18%と比較してまだ低水準にあります。トランクルーム利用をやめた方の理由として「費用の高さ」が3割超を占めており、価格競争力の向上が業界の課題となっています。一方で、普及率の低さは今後の成長ポテンシャルの大きさを示しており、サービスの多様化や認知度向上により、さらなる市場拡大が期待されています。

トランクルームはいま、生活の質の向上を支え社会課題解決に役立つサービスへと進化を遂げようとしているのです。

調査対象:トランクルーム市場調査

調査方法:自社による集計

調査機関:自社調査

■会社概要

社名 :株式会社アンビシャス( https://www.ambitious8.biz/ ;)

所在地 :〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場8F

代表者 :代表取締役社長 徳永 暢也

資本金 :4,000万円

設立 :創業:平成17年10月28日、設立:平成18年7月25日

事業内容:トランクルーム投資「収納ピット」FC本部の運営

運営サービス「収納ピット」(https://www.syuno-pit.biz/)

不動産コンサルティング業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像