【2025年最新調査】東京都のトランクルーム普及率は? 都市に集中する人々と高まるトランクルーム需要

近年、東京をはじめとする都市部では、限られた住まい空間を最大限に活用するための収納サービスの人気が高まっています。特に、その代表格ともいえるトランクルームは、居住スペース・収納スペースが限られがちな都市部の生活において「なくてはならないもの」として人気が高まっています。今回は、トランクルームの普及率を調査し、東京・関東・全国の普及率と比較して、都市部で高まるトランクルームのニーズについて考えます。

※ 今回ご紹介する普及率等のデータは民間調査会社やトランクルームサービス提供企業、業界団体のデータ等をもとにして算出しています。

都市型ストレージ「屋内型トランクルーム」の急成長:全体市場の潮流

自宅の収納スペースをプラスする「屋内トランク」のニーズが都市部に集中

全国的に見ると、トランクルーム市場は年々拡大を続けています。全国の延べ室数は60万室を超え、年々増加傾向にあり、屋内型と屋外型を合わせたトランクルーム市場規模は2025年に1,000億円を超えると予想されている調査もあります※1。

市場規模の内訳としては、屋内型(屋内トランク)だけで約577億円に達し、屋内型は屋外型の1.2倍であると予測されています(屋外コンテナ:市場規模約471億円)。

屋内トランクは自宅と類似した屋内保管環境で「自宅のクローゼットの延長」として人気があるだけでなく、空調やセキュリティなどの付加価値を強みに成長しており、自宅の収納スペース不足・ゆとり不足を補いたいと考えている方のニーズに合致しているといえます。

また、屋内トランクは豊富なサイズ展開が魅力で、例えば「ゴルフバッグだけ置きたい」といったピンポイントな利用向けのサイズから、自宅の家財がすべて置けるサイズまであり、各ユーザーが必要とするサイズに合ったトランクルームが選べます。特に、小さなサイズはリーズナブルな価格で気軽に使えると人気です。

このような市場拡大の背景には、住宅面積の縮小や都市部の土地制約、単身世帯の増加といった社会的な変化があります。特に東京23区では屋内型施設が数多く立地しており、都心部での利便性を重視する暮らし方を反映しているといえるでしょう。

※1 Statista: Market size of self-storage in Japan from 2010 to 2019 with a forecast until 2025, by type

https://www.statista.com/statistics/1221432/japan-self-storage-market-size-by-type/

東京・関東・全国のトランクルーム普及率比較

トランクルーム普及率試算の前提

ここからは、トランクルームの普及率を東京・関東・全国で比較していきましょう。

今回は、下記の情報を用いて普及率を試算しました。

【普及率の前提となる情報】※2

-

世帯数

-

トランクルーム供給数

-

トランクルーム稼働率

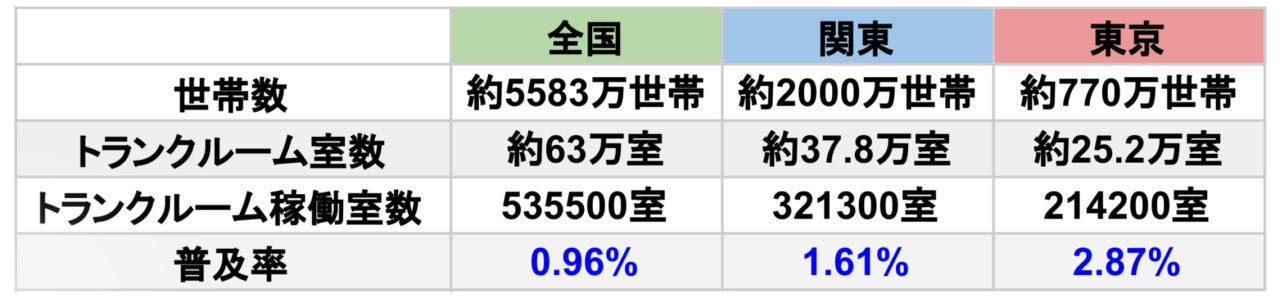

東京・関東・全国の「世帯数に対しトランクルームが使われている世帯の割合」を普及率として試算しました。

なお、全国のトランクルーム供給数(約63万室)のうち、東京に立地するものは約4割、関東に立地するものは約6割とされています。

また、トランクルームの稼働率は80%〜90%とされることから、今回は稼働率85%として計算しました。

つまり、今回のトランクルーム普及率は、

普及率 = 世帯数 ÷ トランクルーム稼働室数

で試算を行いました。

※2 世帯数は総務省e-Statおよび国勢調査推定値を利用、トランクルーム室数・稼働率は民間調査会社やトランクルームサービス提供企業、業界団体のデータ等を総合的に判断し算出しています。

普及率は東京が圧倒的:全国の約3倍

【トランクルーム普及率の比較】

トランクルームの普及率は、

全国: 0.96%

関東: 1.61%

東京: 2.87%

という試算結果となりました。

従来より、日本のトランクルーム普及率は世帯ベースで約1%程度※3とされていますが、今回試算の全国の普及率とも、ほぼ合致します。

そして、全国と比較して関東・東京の普及率は格段に高く、全国と比較して関東は約2倍(1.68倍)、東京は約3倍(2.99倍)となっていました。

※3 業界予測や公開資料に基づく試算(2024年時点)

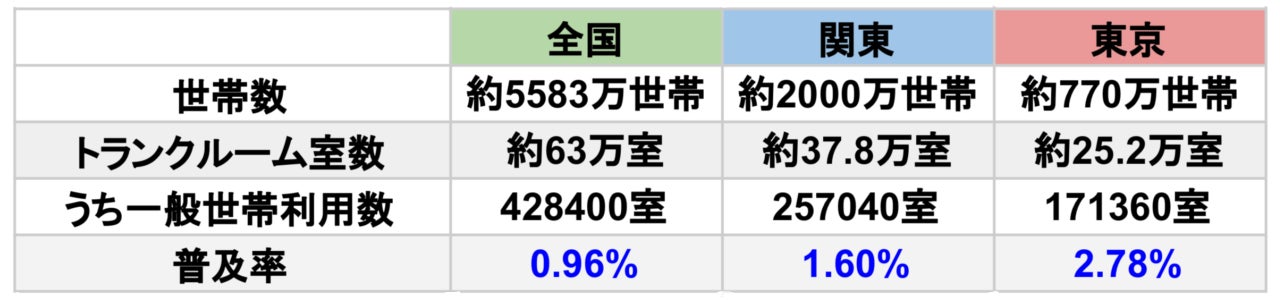

法人利用を加味しても東京の世帯普及率は全国の約3倍

実際にはトランクルームは法人利用が考えられ、法人利用率は約20%とされています。

(地方では少なくなる傾向ですが、正確な比較が難しいため今回は一律20%とします。)

【一般世帯のトランクルーム普及率(法人利用減算)】

法人利用を加味した状態でも、やはり東京における普及率は、「日本のトランクルーム普及率約1%」と比較して約3倍(2.78倍)になっていることがわかります。それだけ、東京にはトランクルームが集中し、かつ、利用している方が多いことがわかります。

なぜ東京でこれほど普及が進んでいるのか

東京における“約3%”という、全国比約3倍の高い普及率を背景に、東京都ならではの需要特徴を整理します。

住空間の制約と狭小化圧力

東京都心では土地・建物コストが高く、居住面積を広く取ることが難しい物件が増えています。

そのなかで生活空間を可能な限り広く取る上で、どうしても収納スペースは狭くなりがちです。

収納ピットのコラムでのアンケート調査でも、近年の住宅狭小化に伴い「生活に必要最低限のモノに絞っても自宅の収納に収まらない」「収納スペースにモノがいっぱいで出し入れしづらく湿気対策ができない」「引越したら収納スペースが足りなくなった」などの意見が年々増加してきました。

このような空間圧迫の中で、住戸内に十分な収納スペースを確保できず、トランクルームに“外部収納”を求める需要が高まっていると考えられます。

また、収納スペースをトランクルームにも分配して確保する前提で、居住スペースや立地条件を優先したり、家賃・購入価格を抑えた物件を選んだりする方も増えています。

このように、東京などの都市で生活する上で、トランクルームは「生活になくてはならないもの」となっている方が増えているのです。

利便性・アクセス重視の都市構造

東京都23区内には、交通・生活動線上にトランクルーム施設を配置する事業者が多く、駅近・住宅街近接という立地優先型展開がなされています。

東京には利便性の高い駅が多く、トランクルーム施設出店が集中傾向にあります。

また、自宅のものをトランクルームに収納保管したいというニーズから、「最寄り駅」「家の近く」に立地することを重視する方が多いことも、駅近・店舗や住宅の集中するエリアごとにトランクルームが出店している理由の一つです。

このような立地戦略が、利用拡大を後押ししているでしょう。

法人・ビジネス用途の混在

オフィスビルが集まる東京では、事務所・企業が資料保管、備品保管、EC在庫の一時置き場などとしてトランクルームを利用するケースも多いといえます。

近年では、コロナ禍の影響によりリモートワークが浸透し、オフィス縮小・オフィス内に初期の固定デスクをもたないフリーアドレス化などが進み、オフィスの荷物置き場としてトランクルームを活用する事例も多くあります。

この法人利用を加味してもなお個人世帯への普及率が“約3%”という水準が出ることは、それだけ個人で利用している方が多いといえるでしょう。

この点でも、トランクルームが「生活の一部」となっている方が多いことがわかります。

東京の普及率“約3%”が示すもの:意味と限界

東京におけるトランクルームの世帯普及率約3%という数値には、いくつかの重要な示唆と注意点があります。

普及率約3%が意味すること

1.東京のトランクルーム普及率は全国平均を遥かに上回る

全国のトランクルーム普及率約1%と比べ、東京は3倍以上の普及水準にあると見通せます。

企業・商業施設・住宅が密集する大都市東京では、「家や会社からアクセスが便利な立地」のトランクルームが好まれ、街ごとに多くのトランクルーム店舗が展開されています。もちろん、その「街の数」も東京は非常に多いといえます。

そして、それらの数多くのトランクルーム店舗が活発に利用されており、利用者が多く、普及率も高いと言えるでしょう。

2.成長の余地+投資魅力

約3%という数字は、決して飽和水準とは言えず、都心地帯、23区内などでさらなる伸びしろが期待できます。

タワーマンションなど新たな住宅の建設も活発で、さらなる居住者の増加や住宅狭小化の進行も考えられます。

トランクルームの需要がさらに高まり、新しいマンションの近くに新たなトランクルームが誕生するケースも多いでしょう。

また、オフィスビル内の空きテナントや閉店した店舗を改装して新たなトランクルームができることも多く、土地活用やトランクルーム経営にも注目が集まっています。

3.生活スタイルの変化の反映

狭い住居・物の所有傾向・都市住民の利便性追求といった変化が、ストレージ利用を“当たり前化させつつある”ことが感じられます。

必要最低限の荷物を収納するスペースがそもそも不足している住居が多く、トランクルームが日常の収納にも便利に活用されています。

また、日々をより暮らしやすくするために自宅環境を見直し、生活スペースにあるモノを極力減らす方も増え、その中でもトランクルームが役立っています。

限界と留意点

今回の普及率試算には、いくつかの留意点があります。

この数値はあくまで 仮定ベースの推定 であり、実際の世帯ベースの普及率は上記仮定からの誤差を含む可能性があります。

また、地域ごとの法人利用割合、都市部への施設集中率、1世帯が複数室使う割合など、調整要因次第で数値は上下します。

今回の普及率試算はあくまで「想定値」にはなりますが、東京・関東におけるトランクルームの集中と、その背景にある社会状況を考える貴重な材料にはなるといえるでしょう。

まとめ:トランクルームの普及率比較でわかること

今回は、トランクルームの普及率を試算し、東京・関東・全国の普及率比較でわかることについてお話しました。

今回の試算によって、東京都のトランクルーム普及率は全国平均の約3倍にあたる2.8〜2.9%に達していることが明らかになりました。

全国の世帯普及率が1%前後にとどまる一方で、東京では住宅の狭小化や単身世帯の増加、法人利用の拡大といった要因が重なり、トランクルームが「生活の一部」として浸透している様子がうかがえます。特に23区を中心に屋内型トランクルームが集中し、利便性や安全性を重視する都市生活者のニーズに応えていることが特徴的です。

また、法人利用を含めた場合でも高い普及率が維持されており、個人・法人双方からの需要が市場を下支えしているといえるでしょう。

一方で、日本全体では依然として利用率が低く、海外市場と比べると大きな成長余地を残しています。価格面での課題を克服し、多様なサービス展開や認知度向上が進めば、トランクルームはさらなる普及を遂げる可能性があります。東京での高水準な利用実態は、日本全体の市場拡大の先行指標といえるでしょう。

調査対象:トランクルーム市場調査

調査期間:2025年9月1日〜2025年9月19日

調査方法:自社による集計

調査機関:自社調査

■会社概要

社名 :株式会社アンビシャス( https://www.ambitious8.biz/ ;)

所在地 :〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場8F

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 田中 正

資本金 :4,000万円

設立 :創業:平成17年10月28日、設立:平成18年7月25日

事業内容:トランクルーム投資「収納ピット」FC本部の運営

運営サービス「収納ピット」(https://www.syuno-pit.biz/)

不動産コンサルティング業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像