都市住居が狭くなるほど伸びる市場 トランクルーム需要と将来性を読む

家の中にはもうモノが置けない。今あるものも、捨てるのは難しい…季節用品や趣味の荷物、子どもの成長とともに増えたモノなど、“置き場のなさ”は生活の質を確実に下げています。その解決策として、トランクルームの利用が都市を中心に広がり始めました。これは単なる一時保管ではなく、「家の外に収納を持つ」という新しい選択肢の定着のはじまりです。今回は、拡大を続けるトランクルームの需要と将来性について考えます。

※ 今回ご紹介する普及率等のデータは民間調査会社やトランクルームサービス提供企業、業界団体のデータ等をもとにして算出しています。

トランクルーム需要が拡大している背景と市場概況

拡大する市場規模・今後の伸びが期待される利用率

日本のトランクルーム市場は、今まさに「静かに伸び始めている領域」です。市場調査会社の公開資料を見てみると、日本のセルフストレージ市場は、ここ数年のうちに市場規模が1,000億円に達すると予測する調査が複数発表されています。

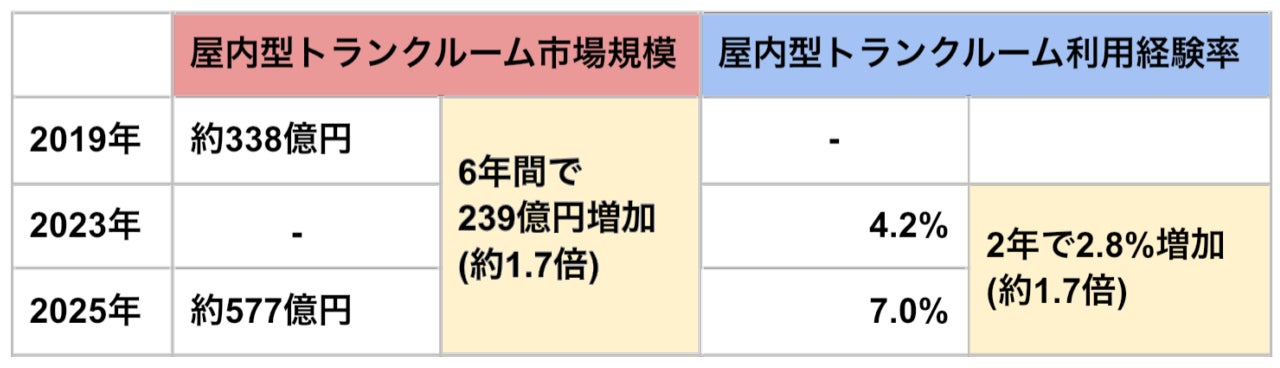

代表的な調査では、屋内型トランクの市場規模が約577億円、屋外型コンテナの市場規模が約471億円とされ、屋内型は屋外型の約1.2倍になると見込まれています。※1。

なお、日本のセルフストレージ市場の年平均成長率(CAGR)はおおよそ6%前後としているGrand View Researchの市場分析をはじめ※2、近年は年平均成長率数%台を示す予測が散見されています。

急成長の背景には、特定エリアだけの一過性のブームではなく “構造的な需要” が存在していると考えられます。

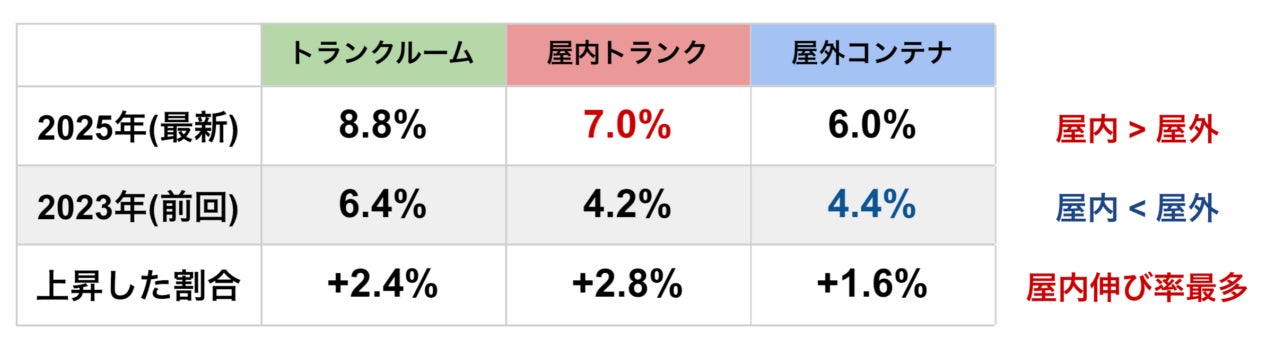

マーケティングリサーチ機関・矢野経済研究所によるトランクルーム利用経験率の調査によれば※3、トランクルームの利用経験率は2023年の6.4%から、2025年には8.8%へと上昇し(+2.4%)、特に屋内トランクの利用経験率が2年で2.8%上昇していました(2023年: 4.2%→2025年: 7.0%)。

屋内型トランクルームの市場規模の拡大と利用経験率の推移を並べてみると、興味深い発見があります。

屋内型トランクルームは2019年から2025年の6年間で239億円増加し、その市場規模は約1.7倍となっています。一方で、利用経験率は2023年から2025年の2年間で2.8%増加し約1.7倍となっているのです。

ただし、利用経験率は上昇傾向にはあるものの、トランクルーム全体としてまだ10%未満であるという傾向が続いています。

つまり、すでに一定の市場が存在するのに “10人中9人はまだ使っていない” という、非常に「成長予備軍」が厚い構造を持っている産業だと言えるのです。

※1 Statista: Market size of self-storage in Japan from 2010 to 2019 with a forecast until 2025, by type

https://www.statista.com/statistics/1221432/japan-self-storage-market-size-by-type/

※2 Grand View Research “Japan Self-Storage Market”

https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/self-storage-market/japan

※3 株式会社矢野経済研究所

収納サービスに関する消費者アンケート調査を実施(2025年)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3810

トランクルームのニーズを支える背景

高まるトランクルームのニーズを支えているのは、「都市化」と「住宅事情の変化」です。

日本の都市部では、床面積当たりの占有面積は小さくなる一方で単身世帯の増加が続き、マンション比率は上昇していく。つまり、生活周りの荷物は減らないのに、空間が減る現象が進んでいます。

“モノはあるが、置く場所がない”

この現象を補完する存在として、トランクルームが“生活導線の外部化された収納”として定着していく流れが、静かにじわじわと発展しています。

さらに、ECの広がりも見逃せない要因です。

小さな荷物=小口在庫が「街の近く」に必要になり、ラストワンマイルの受け取りポイントも必要になってきています。

消費者の生活の「外側(自宅外)」に、別の収納需要が生まれ続けている──これが、ここ数年のトランクルーム市場の背景です。

トランクルーム需要が発生している4つの要因とは

ここからは、トランクルームの需要が特に多く発生している要因について考えていきましょう。

大きく分けて4つの要因が挙げられます。

1. 個人利用・日々の生活における需要

需要が最大ボリュームになるのは、やはり個人利用であり、日々の生活における収納スペース確保のためにトランクルームを利用したいというニーズです。

特に、季節ものの荷物、趣味用品、大きな家具、子育て期の荷物の一時保管、住み替え前後、遺品整理などの用途に使う方が多く見受けられます。

こうした用途は「毎日使うわけではないけど、捨てられない」「今は置く余裕がない」という“使用頻度の低い荷物”という点で共通しています。

背景には、都市部の住居の収納不足があります。

都市部の居住面積は縮小傾向の一途をたどっており、自宅の外側に“外部の収納スペース”を持つことは、合理的と考える方が増えています。

2. 法人利用(特に小規模EC・中小企業 )

近年、ECは売上の増加とともに、「都心に近い小口のEC在庫置き場」が求められます。つまり、小さな在庫を、届け先に近いエリアに置きたいというニーズが増えています。

そのため、大手倉庫ではなく「街のそばの小さなスペース」が手近で使いやすく、配送効率の良い在庫置き場として人気です。

さらに、中小企業をはじめとする法人利用も多く、備品、資材の一時保管、監査用書類の保管など、法人の荷物を保管するニーズも多いと言えます。

また、コロナ禍をきっかけにリモートワークの浸透や事務所のフリーアドレス化が進み、事務所をコンパクトにして収納をトランクルームに切り分ける使い方も多く見受けられます。

3.ラストワンマイル(物流用途)

荷物を配送しに行ってもお届け先が留守の場合などに再度配達が必要になる(業務が増え、コストがかかる)配送会社の再配達課題は、社会において深刻な問題として取り上げられる機会が増えています。

そんな再配達を含め、配送拠点からお届け先への「最後の距離」を短くするために、街のお届け先に近い場所に“荷物を中継する空間”が必要になります。

トランクルームは、この用途との親和性が高く、物流の効率化に役立っています。

特に、スマホ鍵、監視センサー、無人運営など、いつでも安全に使える仕組みが、この物流用途において非常に便利で有効な要素です。

4. 社会的な需要(高齢化社会や地域共同体のニーズ)

高齢化、災害、住み替え──“社会の変化”の裏側に、トランクルームが便利に使われています。

高齢者のバリアフリー住宅へのリフォームや高齢者向け居住施設への住み替えで、それまで使っていた家財を保管したいというニーズが増えています。

さらに、地域の自治会など、共同所有物の置き場所としてもトランクルームが活用されています。

例えば、地域行事の備品や地区の防災用品を収納したい、災害後、片付けのために一時避難的に預けたいなどのニーズでもトランクルームが便利に活用されています。

こうしたケースは、単なる「収納不足」の話ではなく、“生活リスクを吸収する緩衝材”としての役割を果たしているのです。

小子高齢化社会が生み出す、新しい“収納”のかたち

トランクルーム需要の4点目にも出てきた「高齢化社会による影響」は、収納にも大きな影響を及ぼしています。さらに、少子高齢化という観点まで広げると、トランクルーム利用にも実に様々な影響が考えられます。

住まいのあり方の変化とトランクルーム

日本の社会構造の変化は、日常のあらゆる場面に影響を与えています。

出生率の低下と平均寿命の延びにより、少子高齢化が進むいま、「暮らしのサイズ」や「家族の形」は大きく変わりました。住居はコンパクト化し、家族は分散し、モノの量だけが以前と変わらず、あるいは増えています。

そんな時代に静かに広がりを見せているのが、「トランクルーム」という存在です。

高齢化社会では、住まいのあり方が大きく変化します。

子どもが独立した後の夫婦世帯や、単身高齢者が住まいをダウンサイジングするケースは増加傾向です。広い持ち家から、より管理しやすいマンションや高齢者向け住宅へと移る──この「住み替え」の過程で生じるのが、“モノの一時保管”の問題です。

長年の生活で蓄積された家財、思い出の品、家族の遺品。これらをすべて一度に処分するのは心理的にも難しく、時間もかかります。

このとき、「捨てずに預ける」という中間解としてトランクルームが選ばれるのです。

特に首都圏では、高齢世帯の住み替え支援にトランクルームを活用する動きが増えています。介護施設やリフォーム会社、不動産仲介業者と連携して、一時的な保管場所としてサービスを提供する事例も出ています。

これは単なる収納ニーズではなく、「人生の転機に寄り添うサービス」へと役割が広がっている証拠です。

一方で、少子化が進むことで住宅の使われ方にも変化が生まれています。

単身者・DINKS(子どもを持たない夫婦)世帯の増加により、都市部では「狭くても便利な住まい」を選ぶ傾向が強まっています。

結果として、1人あたりの居住面積は年々縮小し、収納スペースの不足が慢性化しています。

この物理的な“空間制約”が、個人向けトランクルーム需要を底支えしているのです。

特に20〜40代の若年層において、「家の外に自分のスペースを持つ」感覚が広まりつつあります。季節家電やアウトドア用品、趣味のコレクションなどを預けることで、生活空間をすっきり保つなど、かつての“物置”が、今は“延長の部屋”として都市の中に点在するようになってきています。

モノの保管のあり方の変化とトランクルーム

少子高齢化が進むにつれ、「モノの行き先」にも新しい課題が生まれています。

かつては家族が同居・継承していた家財や思い出の品が、核家族化・単身化によって行き場を失うケースが増加しているのです。

親の家を整理する「生前整理」「遺品整理」はもはや一般的な言葉となり、ここでもトランクルームが活用されています。

多くの人にとって、“処分”と“保管”の間には時間が必要です。

気持ちの整理がつくまでの数か月や数年、モノを安全に預けておける場所は、心理的な安心にもつながります。

実際、トランクルーム業界でも高齢世代による長期契約の割合は増加傾向にあります。

“老いの不安”と“モノの整理”をつなぐ、新たな社会インフラの形がそこに見えます。

こうした背景を受けて、行政や地域福祉の現場でも、トランクルームが“支援の一部”として注目され始めています。

たとえば、災害時の一時保管拠点、引越し前後の仮置き、介護環境整備時の家財保管など、生活変化の「緩衝帯」として機能しています。

特に高齢者支援の現場では、住宅のバリアフリー改修や施設入居前後の一時預かりが必要なケースが多く、自治体が連携する例もあります。

さらに、今後の高齢化社会では「在宅介護」と「地域包括ケア」の拡大が進みます。

限られた居住空間の中で介護機器や備品をどう管理するか──この点でも、外部ストレージの存在が、実用的な解決策となりつつあります。

少子高齢化によって、家族の形も、住まい方も、モノの持ち方も変わりました。

「広い家で長く暮らす」から「小さく暮らし、必要なときに拡張する」へ。

トランクルームは、その“拡張の仕組み”として機能しています。

住宅、物流、福祉──異なる領域をつなぐ存在として、今後の10年で社会インフラの一部になる可能性があります。

高齢化が進む中で、住環境の課題を解決するキーワードは「家の外に、もうひとつの収納を持つ」こと。

それは単なるモノの置き場ではなく、「人生の変化を支える空間」としての意味を持ち始めています。

今後5年の「形」:トランクルームの施設とサービスがどう変わるか

トランクルームは、これまでの個人利用など「自宅外の収納スペース」としての利用にとどまらず、物流用途などがますます増えると言われています。

利用の変化に伴い、トランクルームのかたちも多様化し、

-

都市部・駅近などの小口ユニット増加

-

住宅と一体化した共有収納型の増加

-

荷物運搬サービスの充実など自宅とトランクルームの移動負荷軽減サービス

-

アプリで開錠・施錠、温湿度管理や保険連携まで可能になるサービス

上記をはじめとするサービスの多様化が予想されています。

また、特定のトランクルームに対し利用料金を払うスタイルとは異なり、サブスクリプション型で、気軽に一定スペースを使い放題になるようなサービス形態の変更も進んでいく可能性があります。

まとめ:トランクルームは「住宅」「物流」「EC」を跨ぐ新カテゴリへ

今回は、拡大を続けるトランクルームの需要と将来性についてお話しました。

トランクルームは、もはや個人の「収納不足解消の手段」だけにとどまらず、多様なニーズのもとで活用されています。

生活者の季節の荷物・趣味の荷物の保管などの生活軸、EC事業者やスモールビジネスが在庫を置く小口倉庫というビジネス軸、そして都市の再配達対策や即日配送などを支えるラストワンマイル機能という物流軸──この3つの利用性が同時に伸びている市場です。にもかかわらず、国内普及率はまだ10%に満たず、低水準です。言い換えれば、伸び代はまだ大きいと言えます。

トランクルームは“モノを置く箱”ではなく、住宅機能の外部化、都市機能の分散、生活と商流の“余白”を支える新しい都市インフラへと向かっています。

今後、トランクルームは「保管」ではなく「外部化」や「(物流などの)拠点」というコンセプトで語られるフェーズに入っていくといえるでしょう。

調査対象:トランクルーム市場調査

調査期間:2025年10月1日〜2025年10月20日

調査方法:自社による集計

調査機関:自社調査

■会社概要

社名 :株式会社アンビシャス( https://www.ambitious8.biz/ ;)

所在地 :〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場8F

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 田中 正

資本金 :4,000万円

設立 :創業:平成17年10月28日、設立:平成18年7月25日

事業内容:トランクルーム投資「収納ピット」FC本部の運営

運営サービス「収納ピット」(https://www.syuno-pit.biz/)

不動産コンサルティング業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像