博報堂DYホールディングス Human-Centered AI Institute 「AIと暮らす未来の生活調査2025」を実施

■生成AIを利用しているのは、生活者の3分の1にあたる33.6%

■10代の62.6%、50代以上でも「4人に1人」が生成AIを利用

■「生成AIの情報を信頼している」利用者が55.1%。

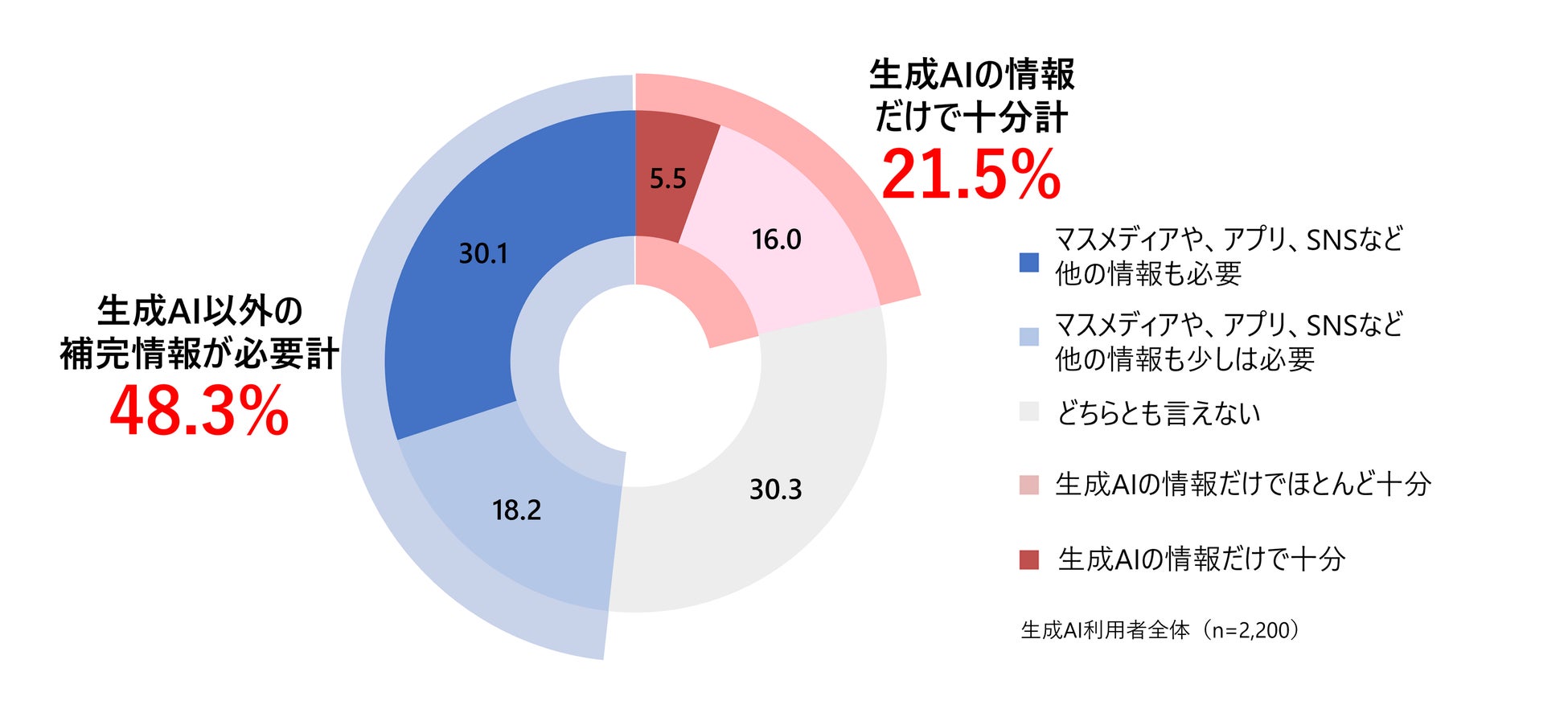

■一方で、「生成AIの情報だけでは不十分、他メディアからの情報も必要」

と考える利用者は半数近くの48.3%

株式会社博報堂DYホールディングス(東京都港区、代表取締役社⻑:西山泰央)のHuman-Centered AI Instituteは、全国の15~69歳の生活者を対象に3回目となる「AIと暮らす未来の生活調査2025」を実施しました。生成AIが急速に普及した現状の生活者意識や利用状況などに加え、将来的な期待や意向などを明らかにすることを目的に行った調査からは、生成AI利用者が3割を超え、幅広い年代がビジネス以外のシーンで利用していることなどが確認できました。以下、本調査結果の要点を速報としてお知らせいたします。

【調査結果サマリー】

-

生成AIの認知は85.3%。推定1億510万人がすでに認知

-

生成AI利用者は全体の33.6%。推定4,140万人が利用

-

利用者の45.3%が2~3日に1回以上利用するヘビーユーザー

-

10代の62.6%が生成AIを利用。50代以上の「4人に1人」が利用

-

10代にとって生成AIは「悩みを相談できる相手」「遊び相手」

-

50代以上にとって生成AIは「サポート要員」

-

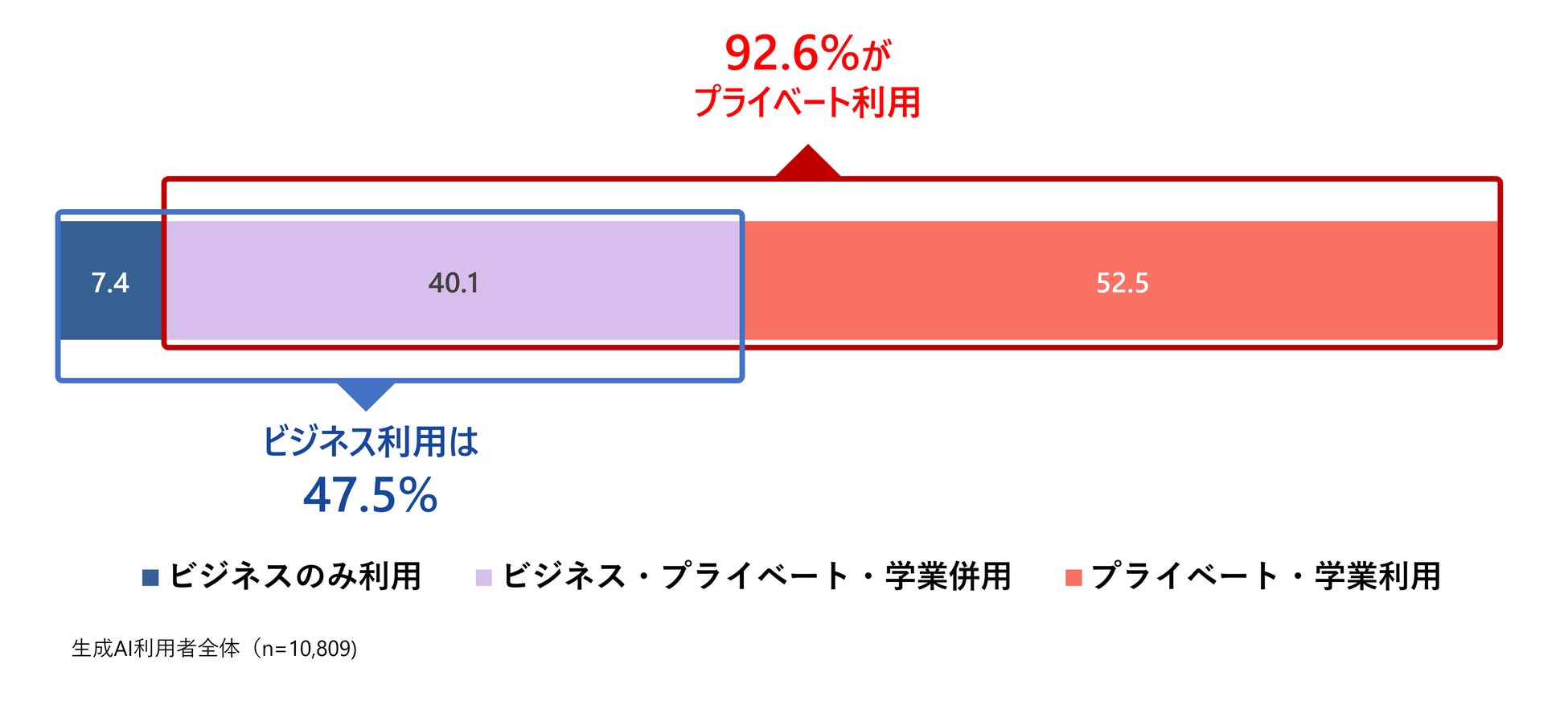

92.6%がプライベート・学業において生成AIを利用

-

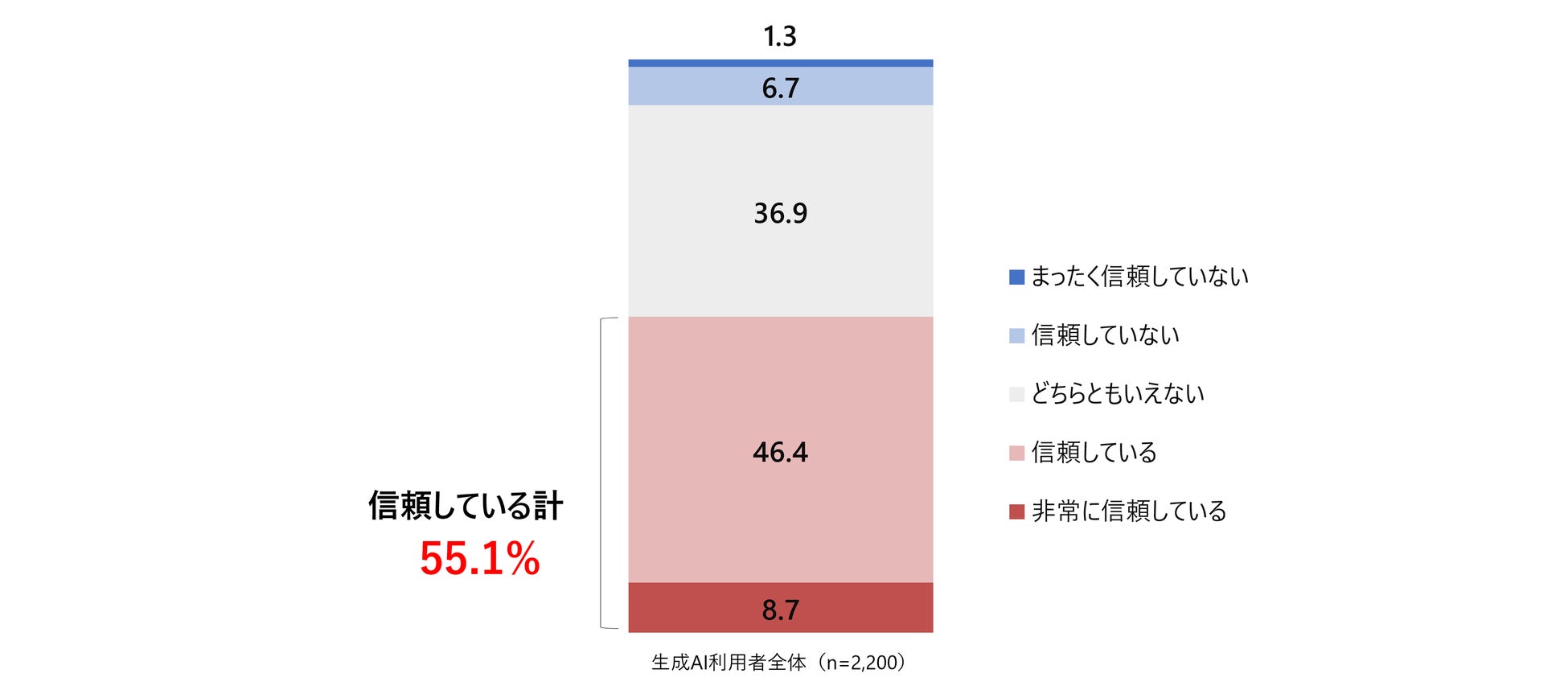

「生成AIの提供情報を信頼している」のは、利用者の55.1%で過半数を超える

-

利用者の48.3%が「生成AIの情報だけでは不十分、マスメディアなど他の情報も必要」

-

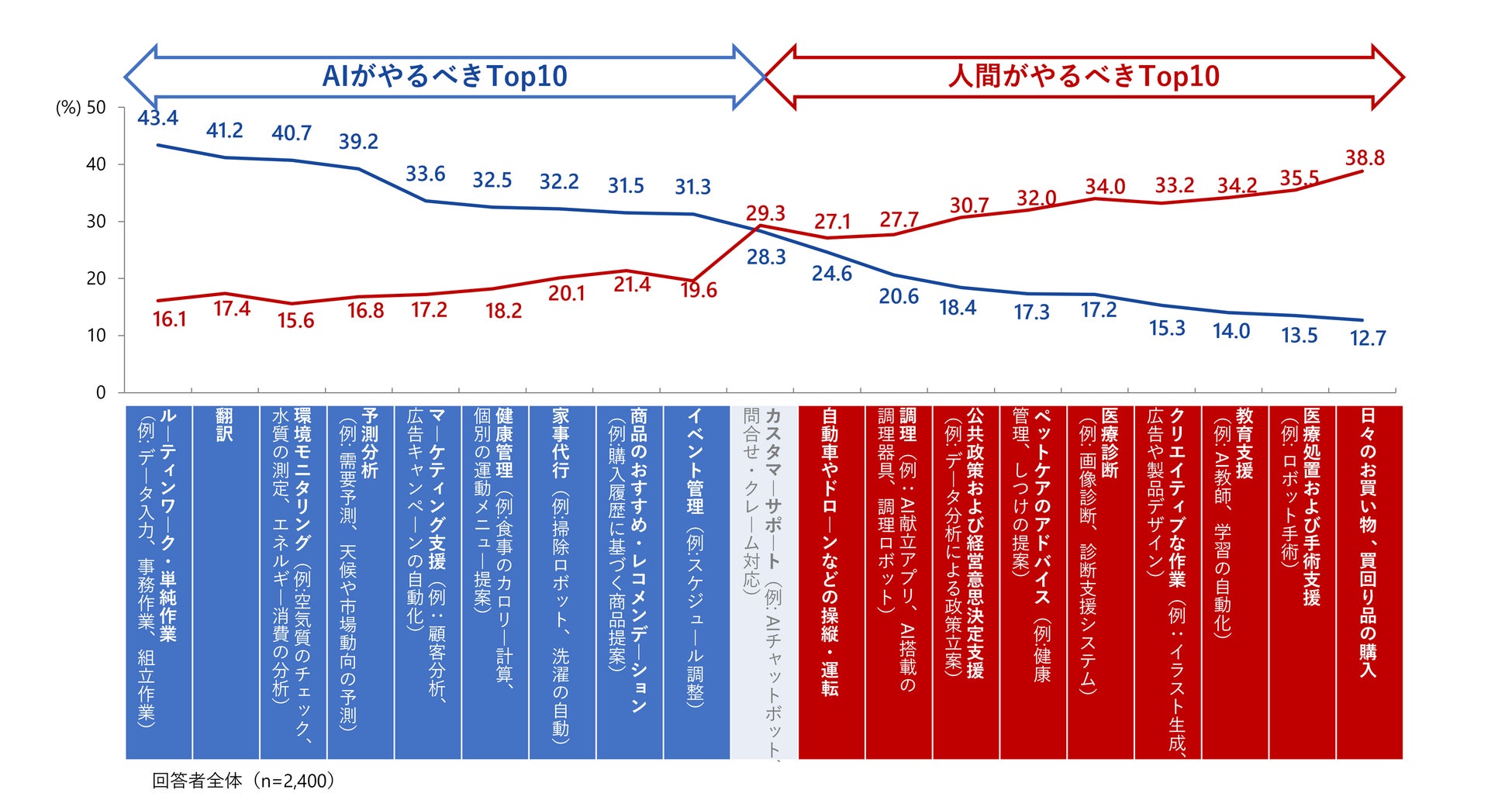

人間がやるべき仕事は「医療」「教育」。AIがやるべき仕事は「ルーティンワーク」「翻訳」

-

楽しみたい「買い物」は人間のテリトリー

-

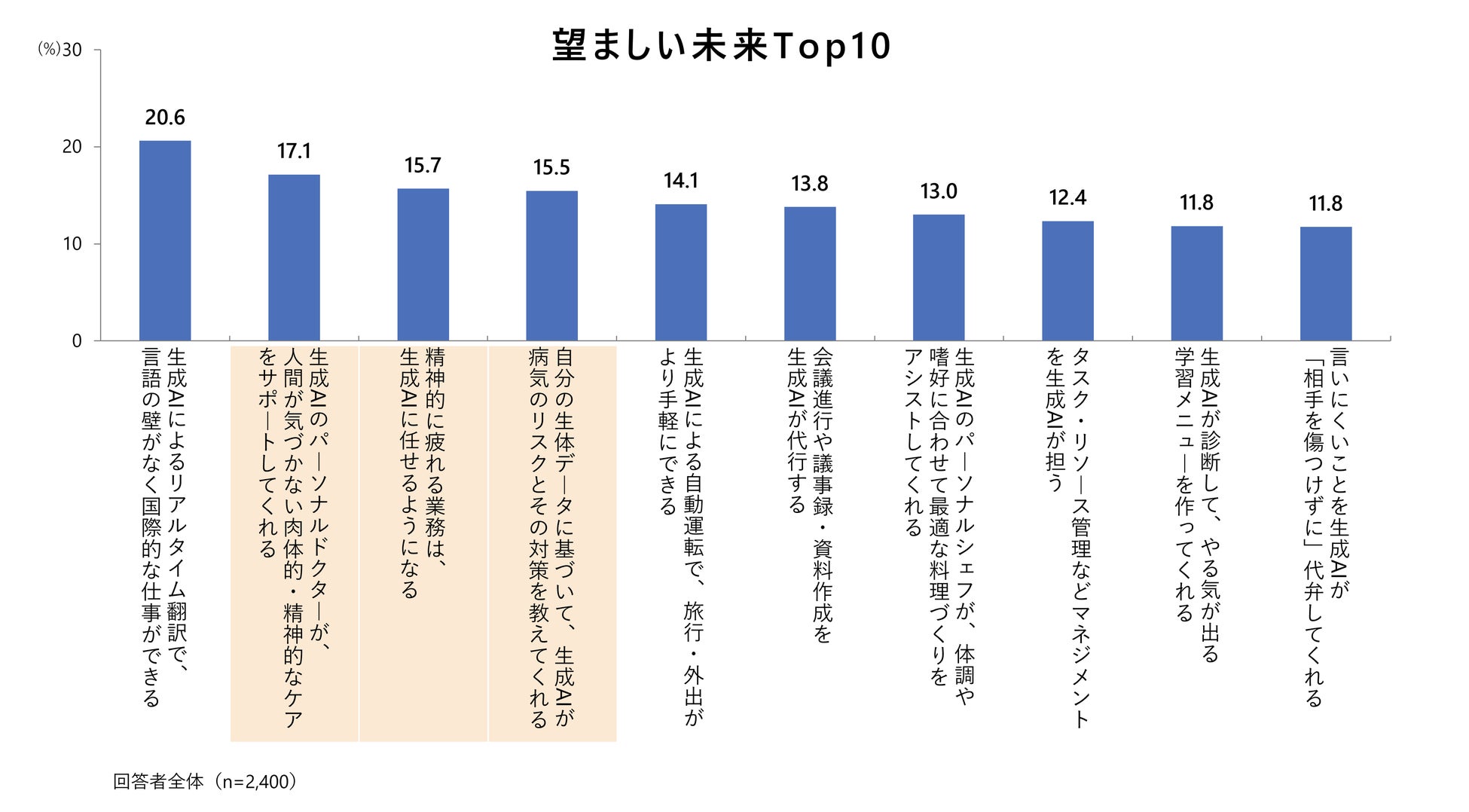

将来的には、生成AIに「心と体のサポート」も期待

【調査結果詳細】

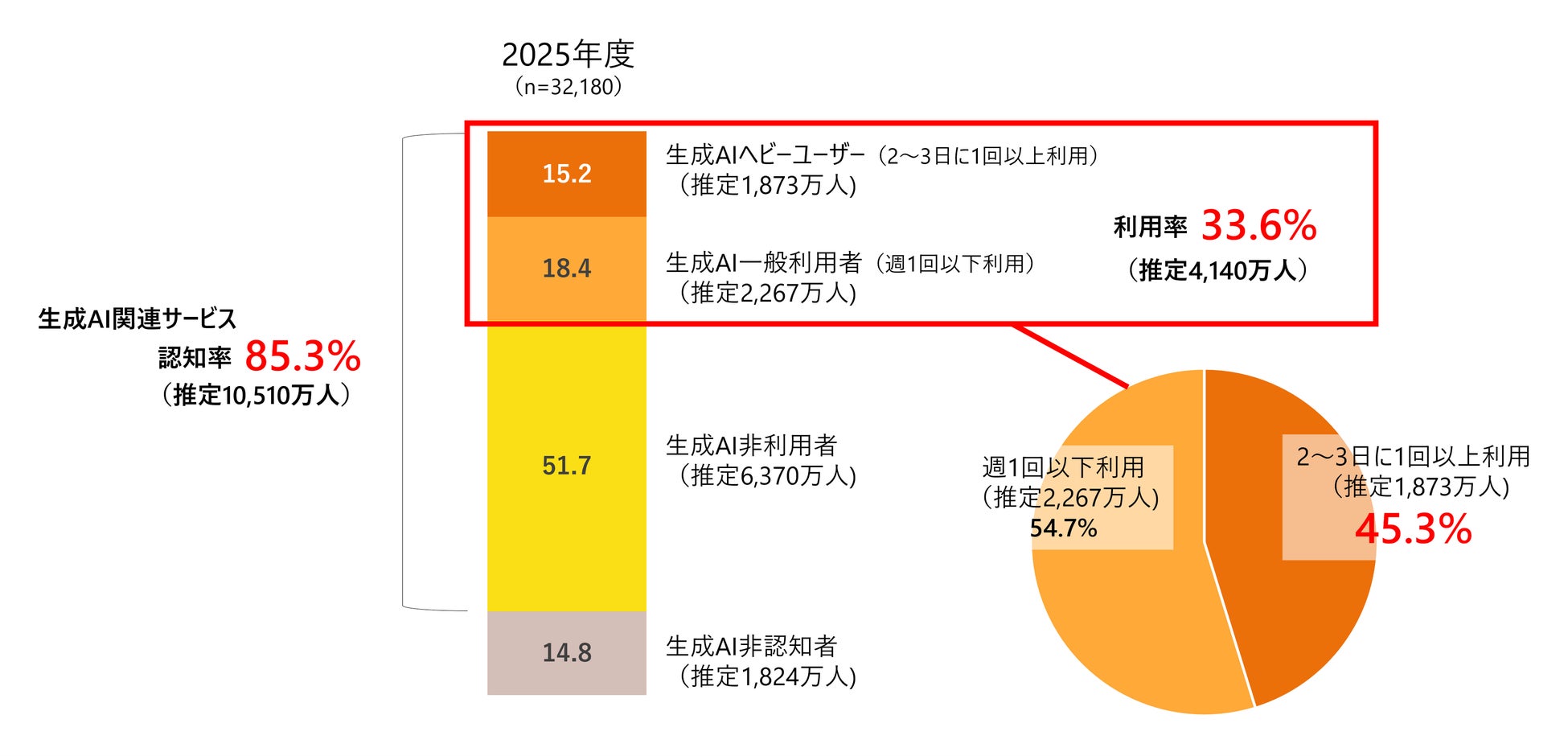

① 生活者全体の85.3%が生成AIを認知し、33.6%が生成AIを利用

利用者の45.3%が2~3日に1回以上利用するヘビーユーザー

生成AI関連サービスを利用している人は全体の3分の1以上にあたる33.6%。利用者の45.3%が「2~3日に1回以上利用」するヘビーユーザー。生成AI関連サービスを知っているという人は全体の85.3%と生成AI関連サービスの存在が広く認知されていることが確認できる。

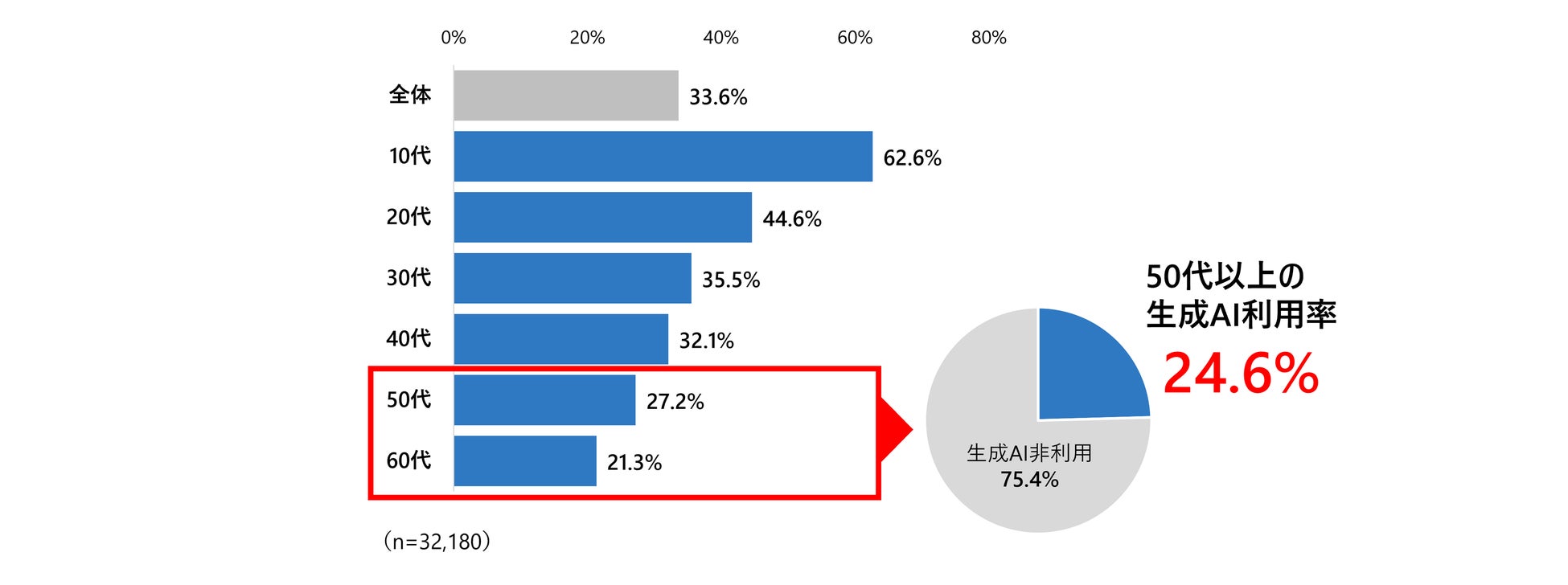

② AIネイティブである10代の生成AI利用率は62.6%

50代以上でも「4人に1人」が利用

年代別に分析してみると10代の利用率が62.6%と圧倒的に多い。急速にAIが生活に浸透していく中で、10代はAIネイティブとして生成AIを使いこなしていることが伺える。50代以上でも、生成AI利用率が24.6%と、およそ4人に1人が生成AIを利用しており、シニア世代のAI活用も今後ますます広がっていくと考えられる。

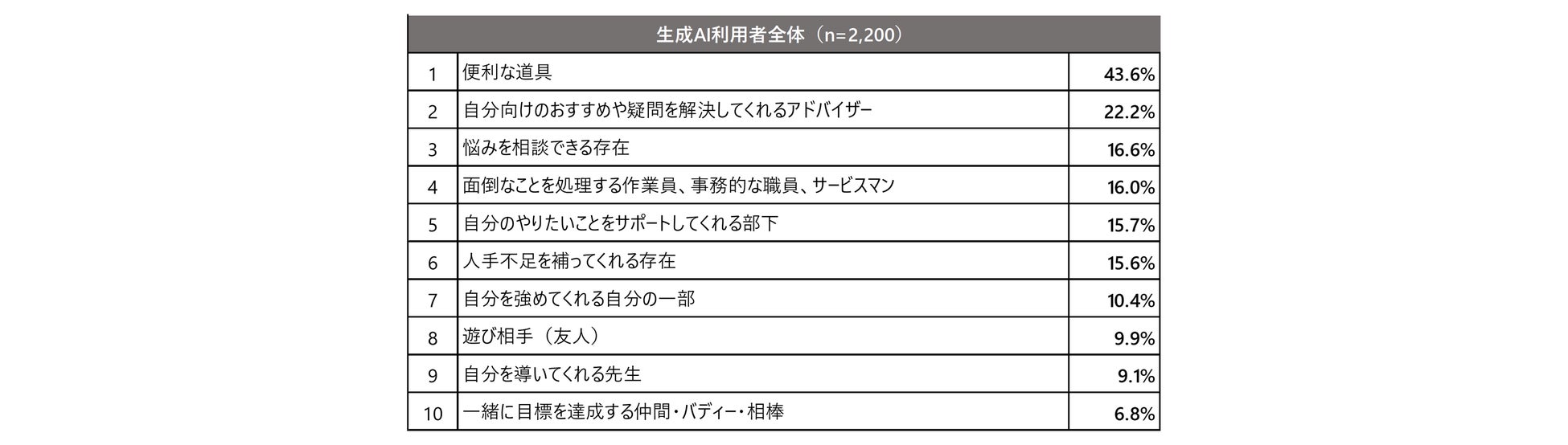

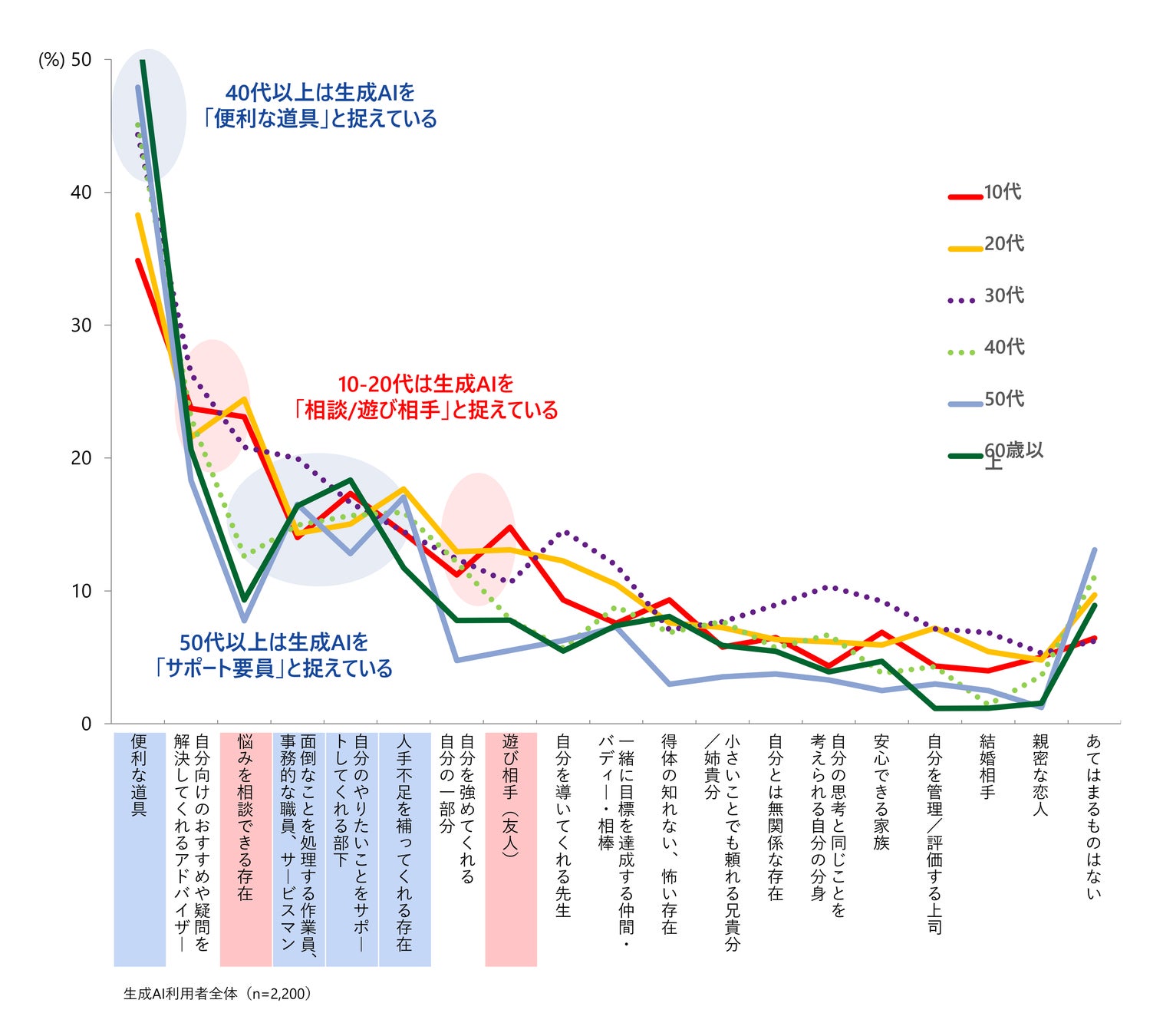

③ 10代にとっては「悩みを相談できる相手」「遊び相手」

50代以上にとっては「サポート要員」

生成AI関連サービス利用者全体に、生成AIはどのような存在か聞いたところ、43.6%が「便利な道具」と回答。年代別に区切ってみると10代は生成AIを「便利な道具」と捉えつつも、「悩みを相談できる存在」や「遊び相手」としても捉えていることがわかった。50代以上は、生成AIをあくまでも「便利な道具」「サポート要員」として捉えており、情緒的なつながりを求める傾向は低い。

④ 生成AIの利用者は92.6%がプライベートで利用、生活に身近なツールに

ビジネスやプライベート・学業における生成AI関連サービスの利用状況について聞いたところ、全体の半分以上の52.5%がプライベート・学業利用と答えた。ビジネスとの併用も加えると92.6%がプライベート・学業において生成AIを利用しており、ビジネスのみ利用は7.4%にとどまった。 プライベートでの生成AI利用が広く浸透しており、生活に身近なツールとして定着しつつあることがうかがえる。

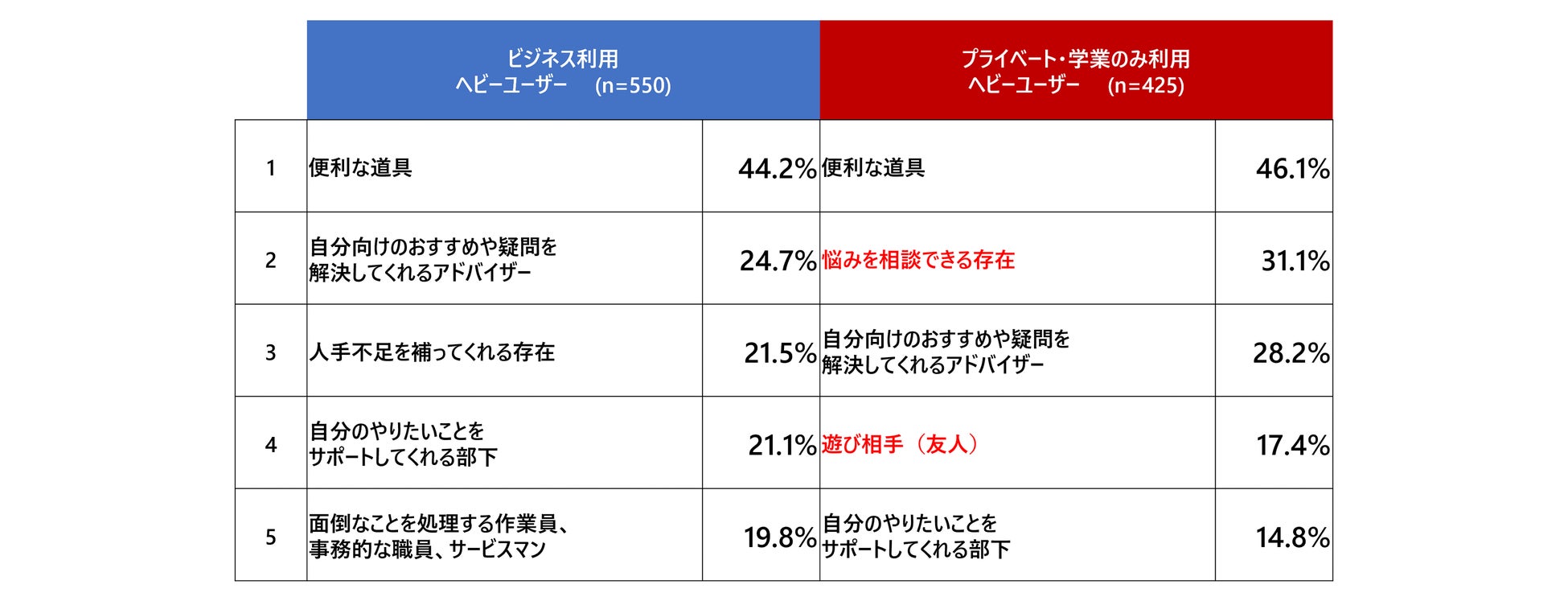

⑤ プライベートでは「悩みを相談できる存在」「遊び相手」

ビジネスでは「仕事をサポートする存在」

ヘビーユーザーに生成AIはどのような存在か聞いたところ、プライベート・学業利用ヘビーユーザーは生成AIを「悩みを相談できる存在」や「遊び相手」として、捉えているのに対し、ビジネス利用ヘビーユーザーは仕事をサポートする存在として捉える傾向があった。

⑥ 「生成AIの提供情報を信頼している」のは、利用者の55.1%で過半数を超える

生成AI関連サービスが提供する情報についてどの程度信頼しているかを聞いたところ、利用者の過半数にあたる55.1%が、「生成AIが提供する情報を信頼している」と回答。「信頼していない」人は8.0%と圧倒的に少なく、多くの人が生成AIの提供情報を信頼して利用していることが判明。

⑦ 一方で「生成AIの情報だけでは不十分、マスメディアなど他の情報も必要」

と考えている、は48.3%と約半数にのぼる

上記のように生成AIを信頼している人が多い一方で、「マスメディアや、アプリ、SNSなどで情報を得なくても、 生成AIを使ったAIサービスで情報を得るだけで十分か」質問すると、「マスメディアや、アプリ、SNSなどの他の情報を得なくても、生成AIの情報だけで十分」だと考える利用者は21.5%にとどまった。利用者の約半数にあたる48.3%は、生成AIが提供する情報に加えて、マスメディアや、アプリ、SNSなどの他からの補完情報も必要だと感じていることがわかった。

⑧ 人間がやるべき仕事は「医療」「教育」

AIがやるべき仕事は「ルーティンワーク」「翻訳」

楽しみたい「買い物」は人間のテリトリー

未来に向けて、どのような仕事であれば生成AIに任せてもよいかを聞いたところ、「ルーティンワーク・単純作業」(43.4%)、「翻訳」(41.2%)、「環境モニタリング」(40.7%)、「予測分析」(39.2%)が上位に並んだ。一方、人間がやるべき仕事には、「日々のお買い物、買回り品の購入」 (38.8%)、「医療処置および手術支援」(35.5%)、「教育支援」(34.2%)、「医療診断」(34.0%)が上位に並んだ。楽しみたい「買い物」は人間がやるべきという結果になった。また、「カスタマーサポート(問合せ・クレーム対応)」は人間がやるべきという数値が若干高い。

⑨ 望ましい未来:将来的には生成AIに「心と体のサポート」も期待

生成AIと人間が共存していく中で「望ましい未来」を聞いたところ、「リアルタイム翻訳で、言語の壁がなく国際的な仕事ができる」(20.6%)がもっとも高い。「生成AIのパーソナルドクターが肉体的・精神的なケアをしてくれる」(17.1%)、「精神的に疲れる業務は、生成AIに任せるようになる」(15.7%)、「生成AIが病気のリスクとその対策を教えてくれる」(15.5%)といった肉体的、精神的なサポートを期待する傾向があり、今後いっそう人間に寄り添うパートナーとなることを期待されていることがうかがえる。

【調査概要】

・ 調査名称:「AIと暮らす未来の生活調査2025」

・ 調査方法:インターネット調査

・ 調査時期:2025年9月

・ 調査地域/対象者:全国 15~69歳の男女

・ 調査機関:株式会社マクロミル

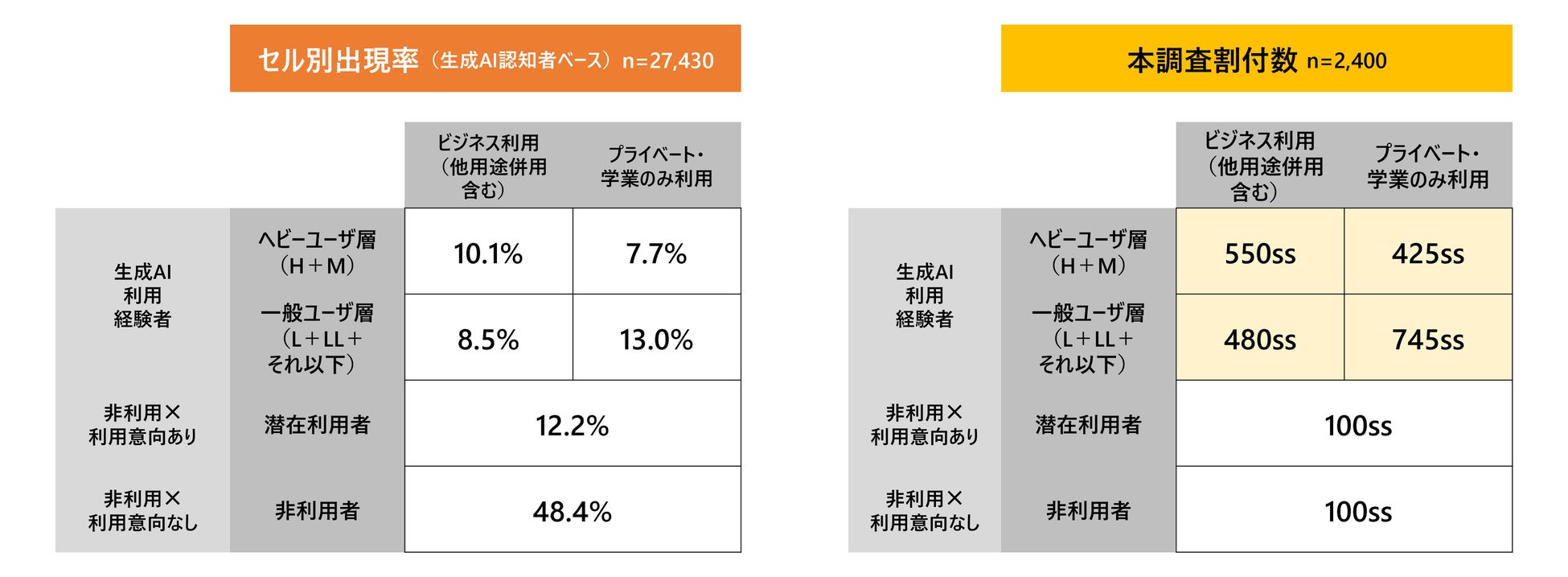

・ 有効回答数:事前調査(32,180サンプル) 本調査(2,400サンプル)

・ 分析/集計機関:エム・アール・エス広告調査 株式会社

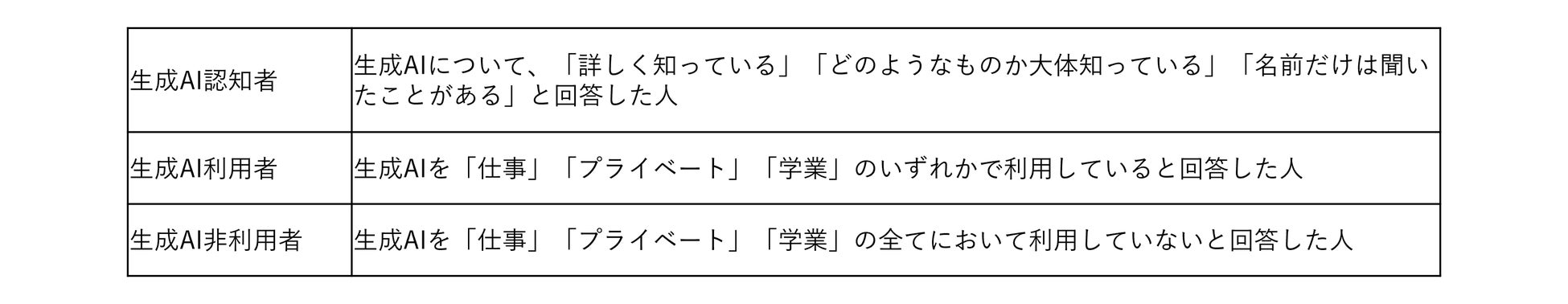

【本調査における各名称の定義】

【本調査割付】

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像