⾚ちゃん星がガスを⾷べて成⻑する様⼦を⼤規模3次元シミュレーションで世界初観測!

―星の誕⽣メカニズムと太陽系起源の解明に期待―

分野:自然科学系

キーワード:星形成、宇宙物理、シミュレーション、原始星、ガス円盤、CAI

【研究成果のポイント】

-

⽣まれたばかりの原始星の内部構造と周囲のガス円盤、さらに磁場の効果まで考慮した3次元的シミュレーションに世界で初めて成功し、原始星のダイナミックな成⻑過程を明らかに

-

原始星とガス円盤の境界領域で起きていることは多くの謎に包まれていたが、星が⾃⾝の強い磁場が⽣むスパイラル衝撃波によってガス回転を減速させ、ガスを取り込んで成⻑することを発⾒

-

星の誕⽣メカニズムの解明につながるだけでなく、太陽系の起源を物語る“特別な鉱物"の形成過程の解明にも期待

概要

⼤阪⼤学⼤学院理学研究科の髙棹真介助教(研究当時。 現:武蔵野美術⼤学 准教授)、京都⼤学の細川隆史准教授、東北⼤学の富⽥賢吾准教授、国⽴天⽂台の岩﨑⼀成助教らの研究グループは、原始星の内部構造と周囲のガ ス円盤、さらに磁場の影響も考慮した世界初の⼤規模3次元シミュレーションに成功しました。これにより、原始星がどのように成⻑するのかについての理解が⼤きく進展しました。

原始星は、まわりを回転している原始惑星系円盤のガスを⾷べて成⻑します。このプロセスは⾮常に複雑で、 シミュレーションによる調査が必須です。しかし、原始星とガス円盤の“境界領域"ではガスの密度や速度などが急激に変化するため、シミュレーションで調べることはとても困難です。さらに、原始星が持つ強い磁場もシミ ュレーションを難しくする⼤きな要因となっています。そのため、ガスが原始星の表⾯に到達する最後の瞬間は、これまで謎に包まれていました。

本研究グループは、様々な技術的⼯夫を重ねることで、太陽型星の原始星モデルを構築し、⼤規模シミュレーションを可能にしました。その結果、原始星が原始惑星系円盤にスパイラル状の衝撃波を⽴てながらガスを取り込んでいくという、これまで知られていなかった成⻑の様⼦を発⾒しました。さらに、原始星はガス円盤との相互作⽤を通じて強い磁場で覆われることで、磁場のエネルギーを使って太陽フレアのような爆発現象や⾼速なガス噴出を引き起こすことも明らかになりました。このようなダイナミックな現象が起きている原始星の周りでは円盤物質の⼤循環も起きており、特別な隕⽯鉱物の起源についても新たなヒントが得られました。

原始星とガス円盤の境界領域は、星形成の研究におけるフロンティアの⼀つでした。本研究により、 星の進化や太陽系の起源に関する理解がさらに深まることが期待されます。

本研究成果は、権威ある学術誌であるアストロフィジカルジャーナル(The Astrophysical Journal)に、5⽉14⽇(⽔)午後5時(⽇本時間)に掲載されます。

図1

原始星が磁化したガス円盤からガスをのみ込

んでいる様⼦。各パネルの図は、円盤の回転軸に

沿った3次元構造の断⾯図を⽰している。プラズ

マβは磁場のエネルギー密度に対するガス圧の割

合を表し、⾊が暗い部分ほど磁場が重要であるこ

とを意味する。(クレジット:⾼棹真介)

【髙棹准教授のコメント】

このシミュレーションに取り組み始めたのは2019年頃で、ここまで来る間に多くの困難がありました。試⾏錯誤を重ねながら⼀つずつ問題を克服し、ようやくまとまった成果を出すことができたことを嬉しく思います。試⾏錯誤のために計算資源を与えてくれたスパコン環境と、建設的な議論を重ねてくれた共同研究者たちは⼤変貴重であり、本研究に不可⽋でした。深く感謝申し上げます。

研究の背景

星は、宇宙に漂うガスが重⼒によって集まり、圧縮されることで誕⽣します。この初期の段階にある ⾚ちゃん星は原始星と呼ばれ、まわりのガスを取り込みながら成⻑していきます。

取り込まれるガスは、原始星のまわりを回転しながら円盤状に広がっており、これを原始惑星系円盤 といいます。私たちの太陽が⾃転しているのも、回転するガスを取り込んで成⻑した名残です。

原始星が円盤ガスを取り込むこと⾃体はよく知られていますが、実は原始星と円盤の境界領域で何が起きているのかは、まだ⼗分に理解されていません。円盤のガスは、原始星の重⼒と遠⼼⼒(回転しているものが、回転の中⼼から外に押し出されるように感じる⼒)のつり合いによって、そのままでは簡単に原始星に落ちてくれません。そこで、ガスの回転を弱めるような働きが必要になります。

ガスの回転を弱める働きをするものとして重要なのが磁場です。磁場は⼗分電離したガスに対してゴム紐のように振る舞い、回転するガスにまとわりついて減速させ、ガスの落下を促します。これまで広く注⽬されてきたのが「磁気回転不安定性」と呼ばれる、円盤内に乱流的な磁場をつくる機構です。これは原始星のまわりだけでなく、ブラックホールの周囲のガス円盤でも重要なしくみとして知られています。ところが、原始星とガス円盤の境界領域では、ガスの速度構造の影響によってこの磁気回転不安定性が起こらないと考えられており、代わりとなる仕組みが必要だと⾔われてきました。

そこで研究チームが注⽬したのは、原始星の磁場の役割です。太陽は磁場を持っていることが知られ ていますが、原始星はそれよりもはるかに強い磁場を持っていると予想されています。太陽物理の研究 にも携わっている髙棹准教授は、この原始星の強い磁場が、ガス円盤との境界でガスの回転を減速させ る可能性があると考えました。これは、従来の研究と⼀線を画す点です。

強い磁場を持つ原始星とガス円盤の“つながり”を調べるには、シミュレーションによるアプローチが 不可⽋で、物理的な性質が⼤きく異なる両者を⼀つのモデルに含める必要があります。ただし、シミュレーションは万能ではありません。ガスの密度や磁場の強さなど、物理的性質が急激に変化する状況の計算は⾮常に難しくなるため、これまで詳しいシミュレーションは実現していませんでした。

研究の内容

研究チームは、太陽型星の原始星を対象とした⼤規模シミュレーションに挑戦しました。計算に⽤い たスーパーコンピュータは、⼤阪⼤学D3センターの「SQUID」と、国⽴天⽂台天⽂シミュレーション プロジェクトの「アテルイⅡ」です。計算の実現が可能な問題設定を考えたり、数値的な問題を克服す るための⼿法を組み合わせるなどの様々な試⾏錯誤の末、ついにシミュレーションに成功し、図1に⽰すように原始星が円盤のガスを取り込む様⼦を捉えることができました。

まずシミュレーションで明らかにしたのは、原始星が円盤から取り込んだ磁場を蓄えるだけでなく、 太陽と同様にガス内部の対流運動によって磁場を増幅し、強い磁場をまとっているというダイナミックな姿です(図1下段の2パネル)。強い磁場を持つ原始星では、太陽フレアのような爆発現象が頻繁 に起きており、円盤との境界からはジェットが噴き出していました。この結果は、原始星の“⾷事⾵景” が、これまで想像されていた以上に激しいものであることを⽰しています。

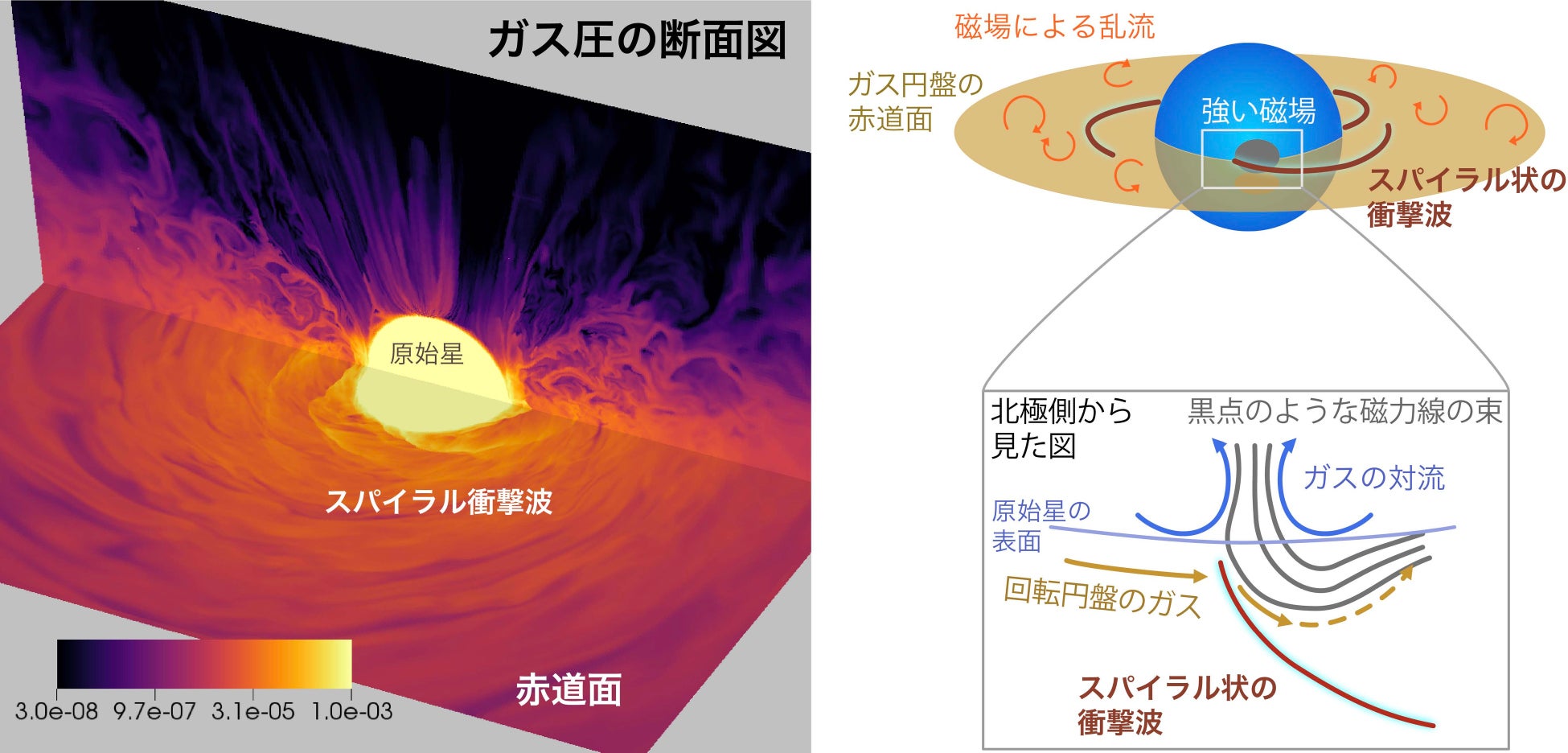

次に研究チームが調べたのは、原始星と円盤の境界領域におけるガスの落下メカニズムです。調査の 結果、ガスの落下は⼀つの要因ではなく、複数のメカニズムが組み合わさって起きていることが明らか になりました。中でも重要な発⾒が、星の表⾯から伸びる複数のスパイラル状の衝撃波です(図2左)。このスパイラル衝撃波が円盤ガスの回転を減速させることで、遠⼼⼒と重⼒のバランスを崩し、激しいガスの落下を引き起こしていることが分かりました。

さらに、このスパイラル衝撃波の発⽣源を詳しく調べたところ、原始星の強い磁場が鍵となっている ことがわかりました。本研究で考えている原始星の内部では、太陽と同様にガスが対流しています。そ のような原始星が磁場を含んだ円盤ガスを取り込むと、磁場も⼀緒に引き込まれ、星の表⾯に太陽⿊点 のような強い磁場領域が形成されます(図2右)。こうしてできた原始星の強い磁場領域が、スパイラ ル衝撃波の発⽣源となっていました。

原始星の磁場は、超⾳速で回転する円盤ガスにとって障害物のような役割を果たします。ガスが磁場 に衝突すると、強く圧縮され、衝撃波が発⽣します。これまでの研究でもスパイラル衝撃波の存在は予 測されていましたが、原始星の磁場の影響は考慮されておらず、衝撃波の強さもそれほど⼤きくないと されていました。今回の研究では、原始星の磁場が強い衝撃波を⽣じ、激しいガスの落下を引き起こす という新たなメカニズムが⽰され、従来の理解を覆す結果となりました。

さらに、スパイラル衝撃波に加えて、原始星と円盤の境界から噴き出すジェットが、円盤ガスの⾓運 動量(回転の勢い)を外に運び出す様⼦も確認されました。⾓運動量を失ったガスは回転が遅くなり、 より星へと落ち込みやすくなります。このように、円盤の⾚道⾯だけでなく、回転軸⽅向に現れる構造 も、ガスの落下を促進するうえで重要であることがわかりました。

従来の研究では、原始星や円盤の⾚道⾯付近だけを切り取った⼩規模なモデルが主流でした。そのよ うなモデルは、ガスが原始星と円盤の境界領域にたまってしまいガスが星に取り込まれ続けることは 難しいという、観測事実を説明できない結果を⽰すこともありました。

しかし本研究チームは、原始星の内部構造、円盤、そして磁場をすべて計算に取り⼊れたことで、原 始星がガスを絶えず取り込み続ける様⼦を明らかにしました。今回のシミュレーションは、⻑年の謎で あった「円盤ガスが原始星に取り込まれる最後の瞬間」の理解に、⼤きな⼀歩をもたらす成果となりま した。

図2

左:原始星とガス円盤を含む領域のガス圧の断⾯図。原始星の表⾯から円盤内にスパイラル衝撃波が伸びている。

右:原始星の磁場がスパイラル衝撃波を⽣じていることの説明。

(クレジット:⾼棹真介)

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

原始星がどのような“⼤⼈の星”に成⻑するかは、取り込むガスの性質に⼤きく左右されます。取り込

むガスの量だけでなく、熱量や⾓運動量も、星の成⻑を決定づける重要な要素です。本研究によって原

始星まわりのガスの性質がより鮮明になってきたため、星の誕⽣メカニズムに関する理解が今後より

⼀層深まっていくと期待されます。

さらに本研究は、太陽系の起源の解明にも新たな⽰唆を与えます。太陽系の歴史を物語る隕⽯の中に

は、「カルシウム‒アルミニウム包有物(CAI)」と呼ばれる、特別な鉱物を含むものがあります。CAI は

太陽系で最も古い物質なので、太陽系誕⽣の最初期を明らかにする鍵となります。

CAI の材料は、およそ1,000K以上という⾼温な環境を経験し、⾼エネルギー粒⼦の照射も受けてい

たと考えられています。そのため、原始星のすぐ近くにあるガス円盤が、その起源となっている可能性

が指摘されています。

この仮説を検証するため、研究チームは原始星の近傍におけるガスの流れを詳しく解析しました。そ

の結果、原始星の近くから外側の円盤へと、ガスが⼤きく循環している様⼦が確認されました。また、

原始星は⾼エネルギー粒⼦を放出するような爆発現象を繰り返し起こしていることから、こうした粒

⼦にさらされたガスが外側に運ばれ、そこで CAI が形成されたというシナリオが⽰唆されました。

本研究のシミュレーションモデルは最先端のものですが、今後さらに改良の余地があります。このシ

ナリオも、現時点では⼀つの仮説にすぎませんが、原始星とガス円盤のダイナミックな連携を明らかに

した今回の成果は、星の誕⽣と太陽系の成り⽴ちをつなぐ新しい道筋を照らすものとして、⼤きな意義

をもっています。

特記事項

本研究成果は、2025年5⽉14⽇(⽔)午後5時(⽇本時間)に⽶国科学誌「The Astrophysical Journal」(オンライン)に掲載されます。

タイトル:"Connecting a Magnetized Disk to a Convective Low-mass Protostar: A Global 3D Model of Boundary Layer Accretion"

著者名:Shinsuke Takasao, Takashi Hosokawa, Kengo Tomida, and Kazunari Iwasaki

DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/adc37b

なお、本研究は⽇本学術振興会科学研究費補助⾦(22K14074, 21H04487, 22KK0043, 19KK0353,

22H00149)の助成を受けて実施されました。また本研究で⾏ったシミュレーションは、⼤阪⼤学D3

センターのSQUIDと、国⽴天⽂台天⽂シミュレーションプロジェクト(CfCA)の天⽂学専⽤スーパー

コンピュータ「アテルイⅡ」を使⽤して実施しました。

本件に関する問い合わせ先

広報に関するお問い合わせ

武蔵野美術⼤学 広報⼊学チーム 広報担当

TEL: 042-342-6038 FAX: 042-342-6094

E-mail: koho@musabi.ac.jp

すべての画像