従業員のウェルビーイングと子どもとの関係の意識・実態を調査

~10~18歳の子どもとの関わりから親の仕事観・生活観を探る~

株式会社日本総合研究所(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内川淳、以下「日本総研」)は、従業員の仕事観やウェルビーイングに、子どもとの関係がもたらす影響などに関する意識・実態調査(以下「本調査」)を実施し、その結果をとりまとめましたので、子どもの権利条約が採択された「世界子どもの日」である本日11月20日に発表します。

本調査の報告書は以下からご覧になれます。

「従業員のウェルビーイングと子どもとの関係の意識・実態調査 -10~18歳の子どもを持つ働く親を対象に、仕事観やウェルビーイングとの関係に注目-」

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16251/

■本調査の背景と目的

企業は、従業員の賃金、労働時間、福利厚生などへの対応を通じて、その家族である子どもにも関わっています。従業員の仕事と家庭の両立を支援するために、企業が短時間勤務やテレワークなどの柔軟な働き方や、休暇を取得しやすい制度を整備する動きは珍しくなくなりました。また、従業員のウェルビーイング(心身や社会的な充足感や幸福)を高める施策への関心が高まるなか、ダイバーシティや健康経営といった組織としての施策に加えて、個人のウェルビーイングを意識した働き方や組織のあり方が検討されるようになっています。しかし、これらの施策で子どもを持つ従業員を対象としたものは「3歳まで」「小学校低学年まで」など、低年齢層の育児を想定したものが多く、それより上の年齢層(10~18歳)の子どもを持つ従業員はこれまで注目されてきませんでした。

この時期の子どもは、自らの進路選択時期を控えて職業に興味関心を持っていたり、ある程度自分で身の回りのことをできたりすることから、親の仕事や働き方に対する自分なりの思考を持っていると考えられます。そして、こうした子どもとの関わりは、親の社会的ウェルビーイング(注1)にも影響を及ぼすことが示唆されています。そのため、企業にとってはこうした子どもを持つ親への理解を深めることが重要であり、それがひいては子どもへ好影響をもたらすことにつながります。

そこで、10~18歳の子どもを持つ従業員が自身の子どもと関わるなかで形成される仕事観や生活観について、親自身の感じ方に着目してその意識や実態を明らかにする本調査を実施しました。これにより、企業が従業員のウェルビーイング向上に向けたさまざまな施策を検討するための素地を提供します。

■調査概要

調査期間: 2025年8月19日~8月22日

調査方法: インターネット調査(株式会社インテージに登録する調査パネルへの質問)

調査対象: 国内で週当たり平均労働時間が20時間以上の就業者

回答数・属性: 下記の15職種ごとに、「10~18歳の子どもがいる」「10~18歳の子どもがいない」の2群を設定しそれぞれ300人ずつ、9000人の回収を目標として、最終的に9404人の有効回答を得た(※)。本調査では、そのうち「10~18歳の子どもがいる」と回答した4691人の調査結果について集計・分析を実施した(※※)。回答者は男性が87.4%、女性が12.6%となった。全体の平均年齢は約52歳で、男性が女性より4歳程度高かった。会社内での属性は会社員が59.0%で、会社役員・管理職が22.1%であった。

※14.その他(士業、デザイナーなど専門職)について、他の職種と同様に「10~18歳の子どもがいる」回答者を300人集めることを目標としたが、調査時にこの目標に達することはなかった。集計・分析に当たっては特にウェイトバックの補正などを行わず、147人の回答をそのまま集計・分析した。

※※10~18歳の子どもが複数いる場合、その中で最年少の子を念頭に回答してもらった。

【職種】

1. 企画系(経営・経営企画・マーケティング) 2. コーポレート系(総務・法務・人事・経理・購買・広報等) 3. 営業 4. 一般事務5. 販売・顧客サービス 6. IT・ソフトウェア開発 7. 製造・生産管理・品質管理 8. 物流・配送 9. 医療従業者・福祉専門職10. 教員・保育者 11. 運転・輸送 12. 建設・建築従業者・技術職・職人 13. 研究開発 14.その他(士業、デザイナーなど専門職) 15. その他上記以外

■主な調査項目

①自分と子どもとの関係

②子どもからの仕事への評価の受けとめ

■主な調査結果

①自分と子どもとの関係

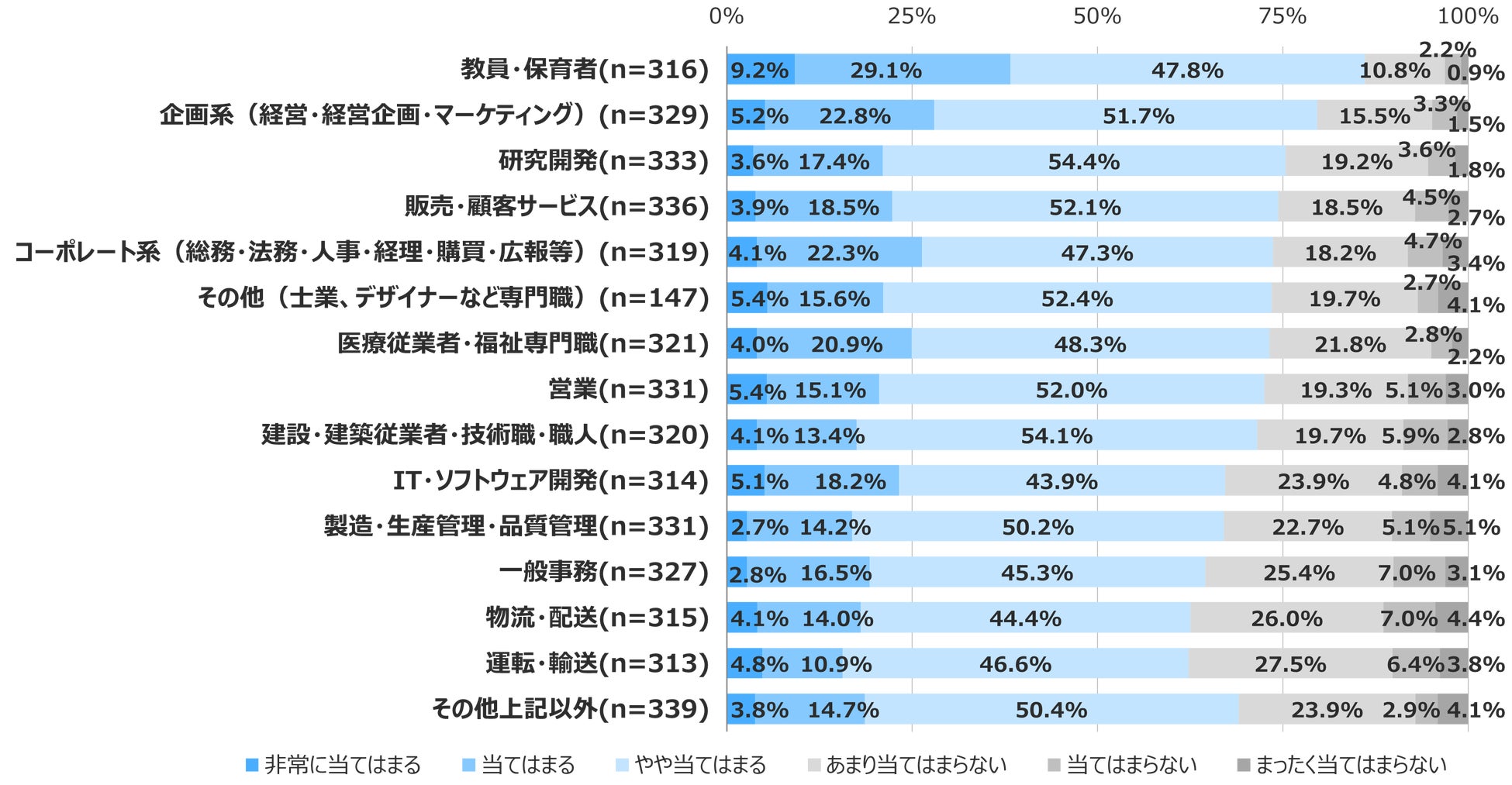

過去半年間の経験として、「子どもの生きる将来のために自分は役に立っていると思う」と回答した人(「非常に当てはまる」「当てはまる」「やや当てはまる」の合計)は、すべての職種で60%以上と高い傾向があり、子どもが10~18歳になっても、親として子どもと関わることの意義を感じていることが伺えました。一方、職種ごとに約62~86%のばらつきがみられ、業務内容などによってその意義の感じ方に差がある可能性が示唆されました(図表1)。

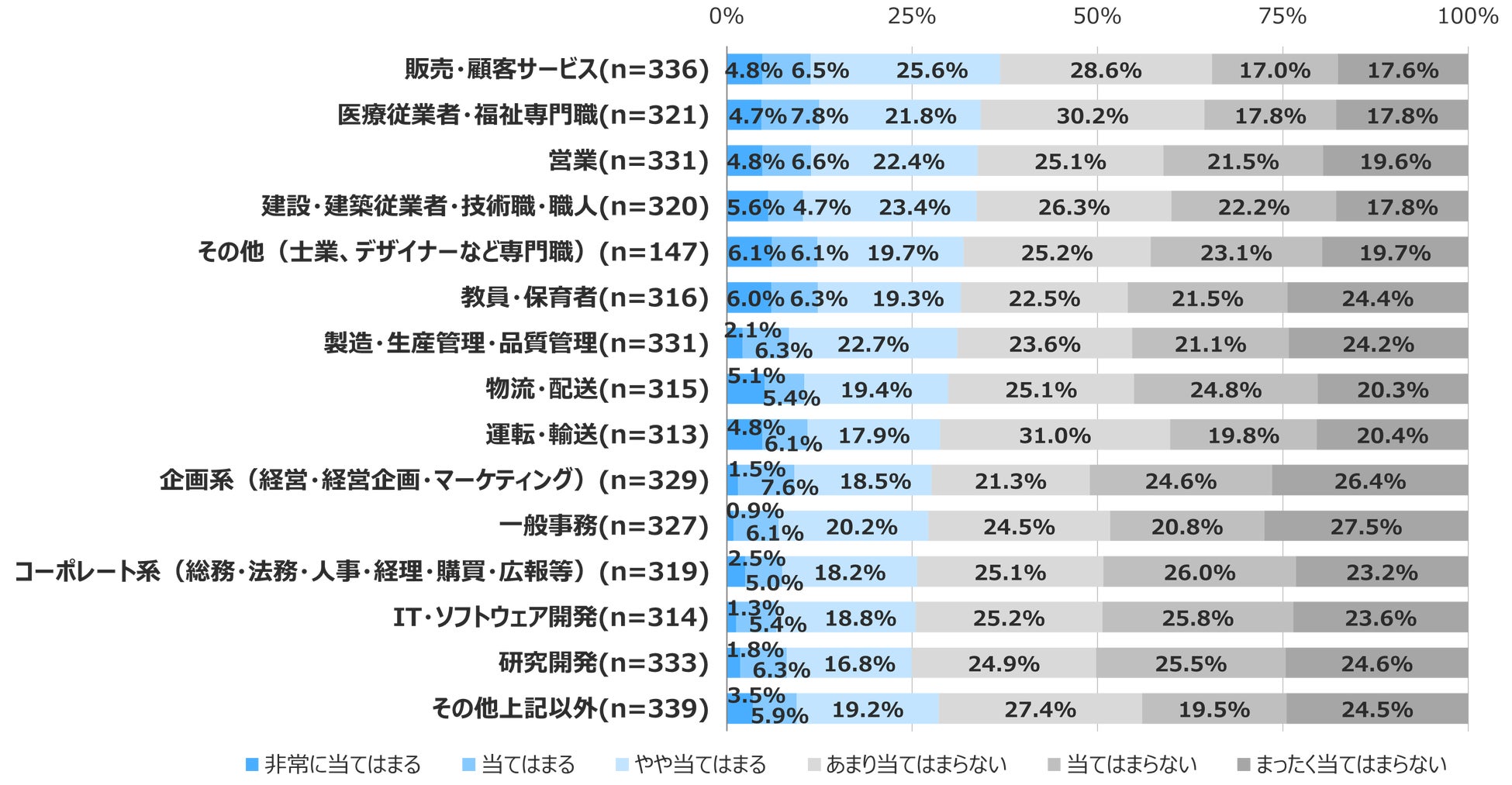

次に、過去半年間に子どもと毎朝・夜に過ごす時間を増やすために転職を検討した経験があると回答した人(「非常に当てはまる」「当てはまる」「やや当てはまる」の合計)は、約25~37%の範囲でみられました。全職種で3~4人に1人は子どもとの時間を確保するために働き方を変えることを検討したことがあり、10~18歳の子どもを持つ親に共通性のある価値志向であることが示唆されました(図表2)。

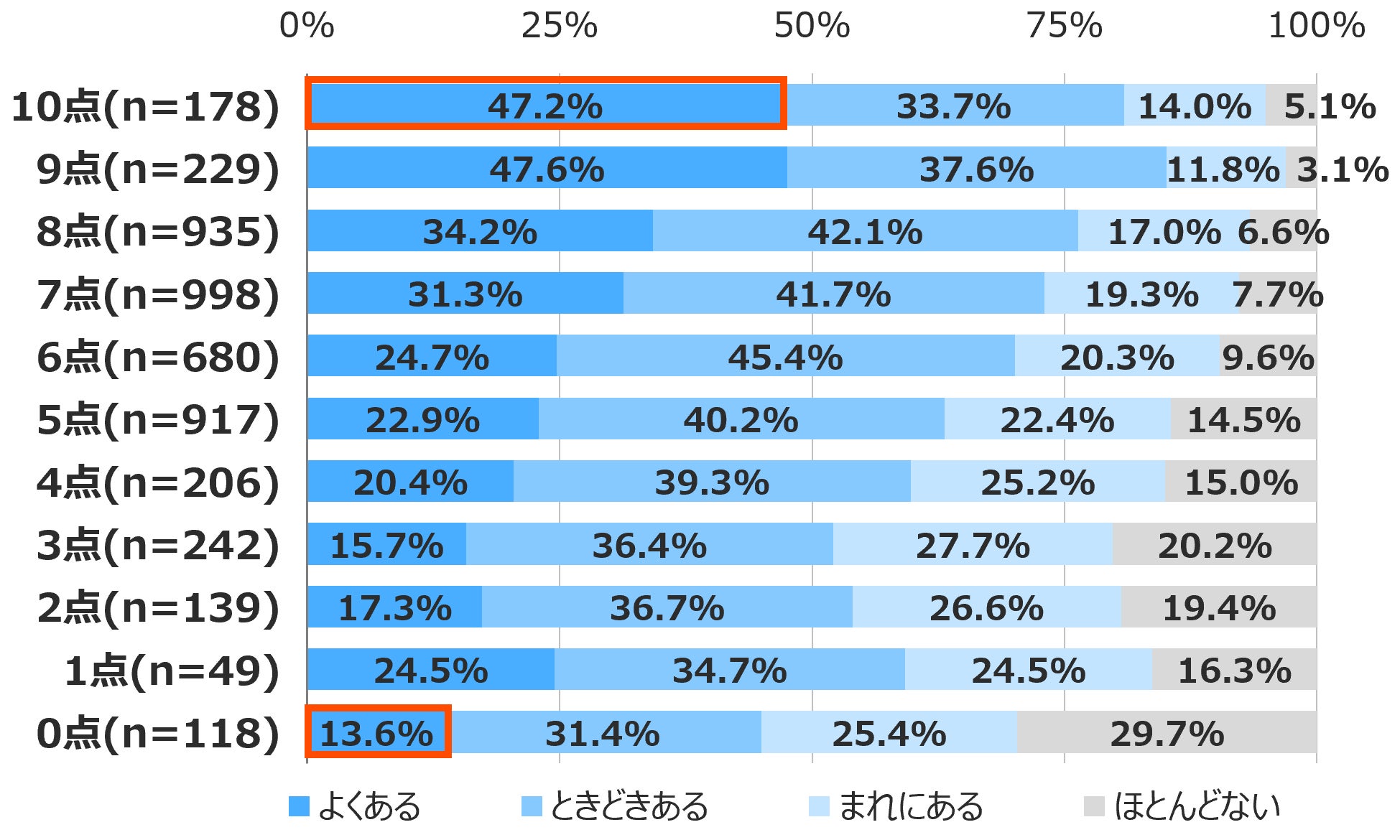

また、生活満足度(10点満点)について尋ねたところ、回答者の平均は約6.2点でした。そのうち、仕事のある平均的な一日に30分以上子どもと団らんすることが「よくある」と回答した人の割合は、生活満足度10点で47.2%となり、生活満足度0点の13.6%と比べて約34ポイント高くなりました。一方で「ほとんどない」と回答した人は、生活満足度10点で5.1%に留まり、生活満足度0点の29.7%と比べて約25ポイント低くなりました。これらの結果から、子どもとの団らんの頻度が高い人ほど生活満足度も高い傾向にあることが示唆されました(図表3)。

②子どもからの仕事への評価の受けとめ

子どもが親の仕事に対してどのような評価をしているかについて、回答者自身がどのように受けとめているかを尋ねました。

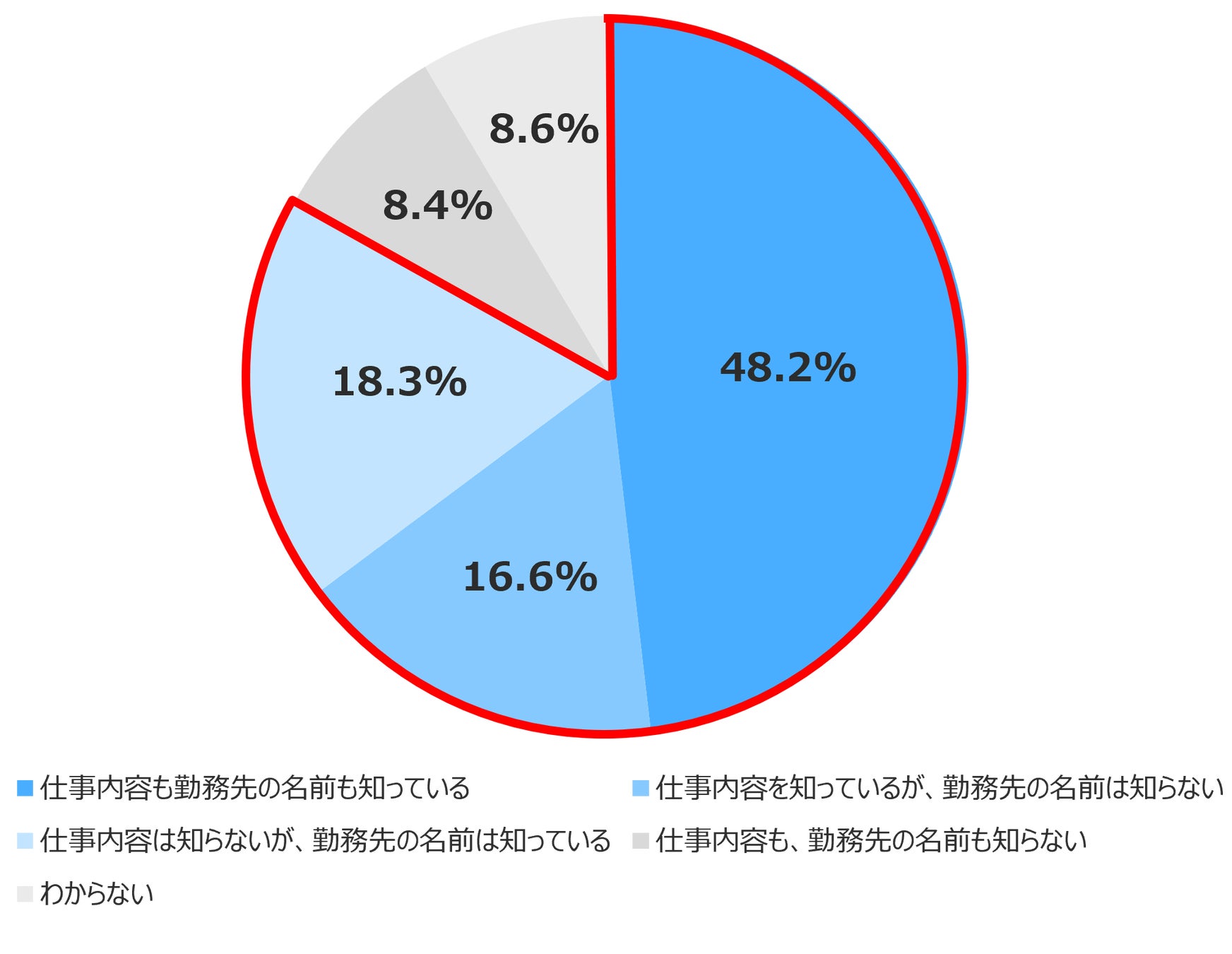

まず、子どもからの仕事の認知状況について、「仕事内容も勤務先の名前も知っている」(48.2%)を筆頭に、仕事内容または勤務先のどちらかでも知っているという回答と合わせると、83.1%の子どもが、親の仕事に対して一定の認知があるという結果になりました(図表4)。

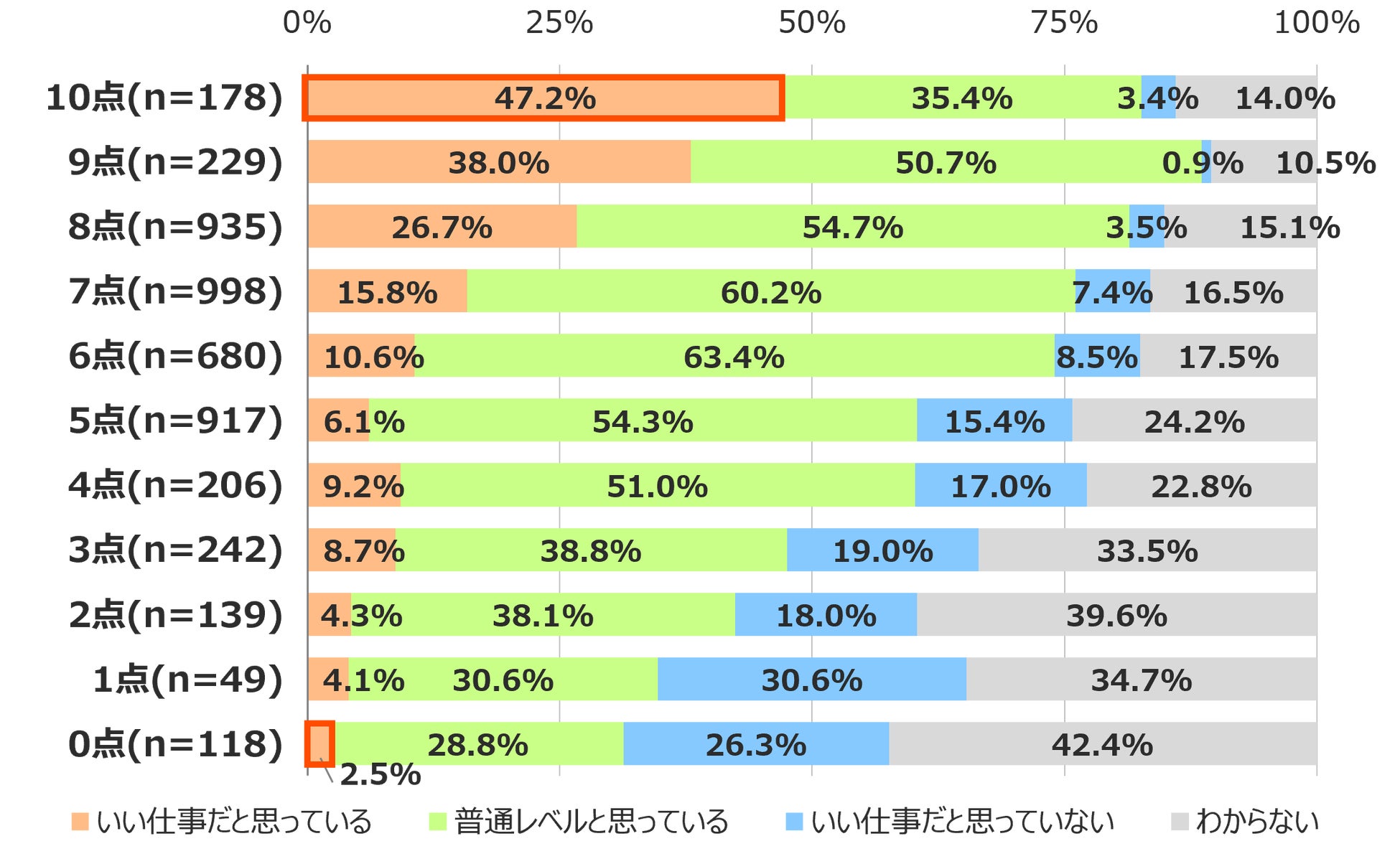

次に、子どもからの仕事への評価について、「いい仕事だと思っている」と回答した人は、生活満足度10点では47.2%に上り、生活満足度0点で2.5%に比べて約45ポイント高くなりました。また「わからない」と回答した人は、生活満足度10点で14.0%であり、生活満足度0点で42.4%と比べて約28ポイント低くなりました。これらの結果から、子どもからの仕事への評価が良い人ほど生活満足度も高い傾向にあることが示唆されました。(図表5)。

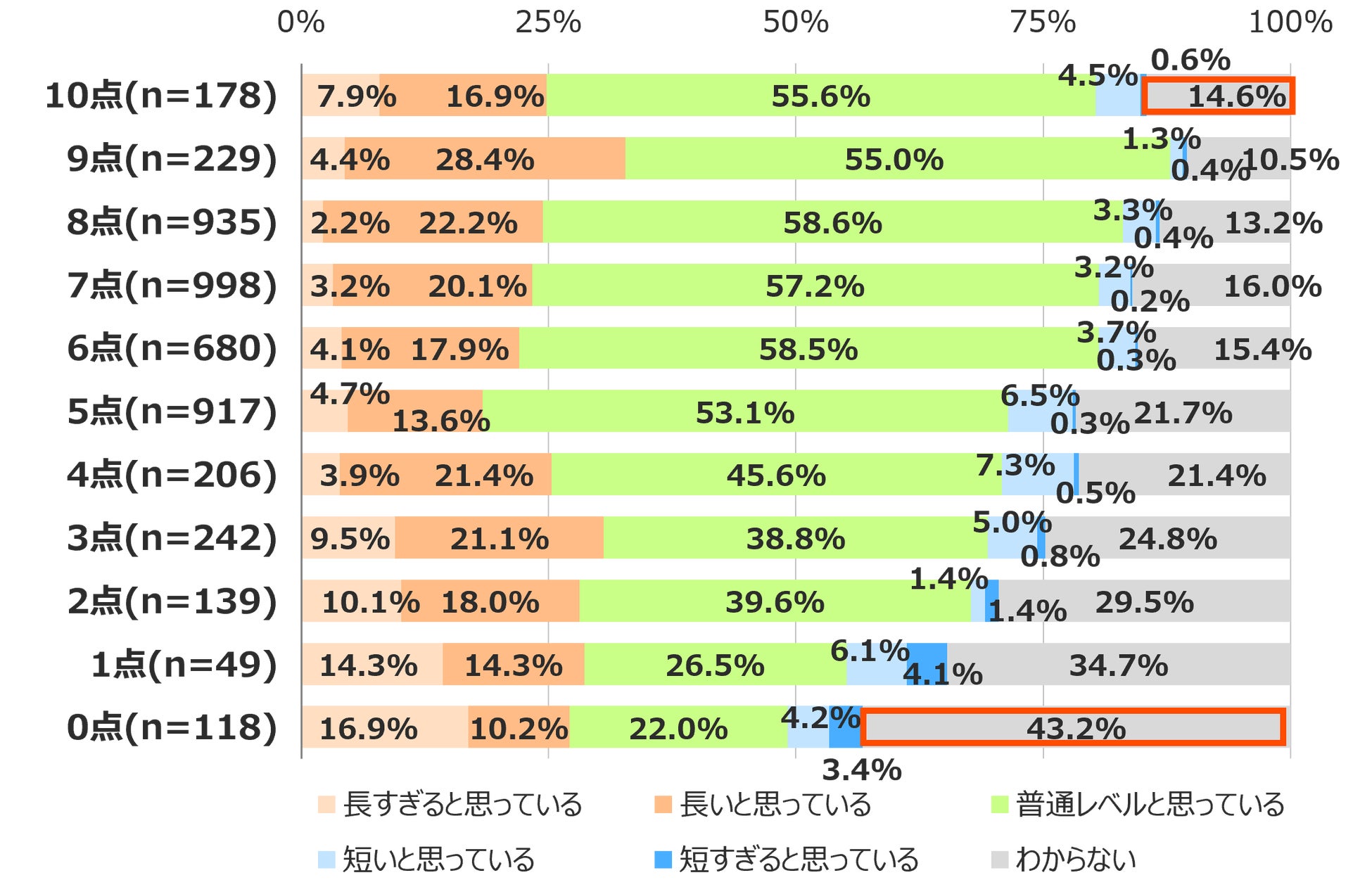

さらに、働く時間について、子どもからの評価が「わからない」と回答した人は生活満足度10点では14.6%となり、生活満足度0点の43.2%と比べて約29ポイント低くなりました。一方で、働く時間の長短については、子どもからの評価と生活満足度の間には特徴的な傾向は見られませんでした(図表6)。

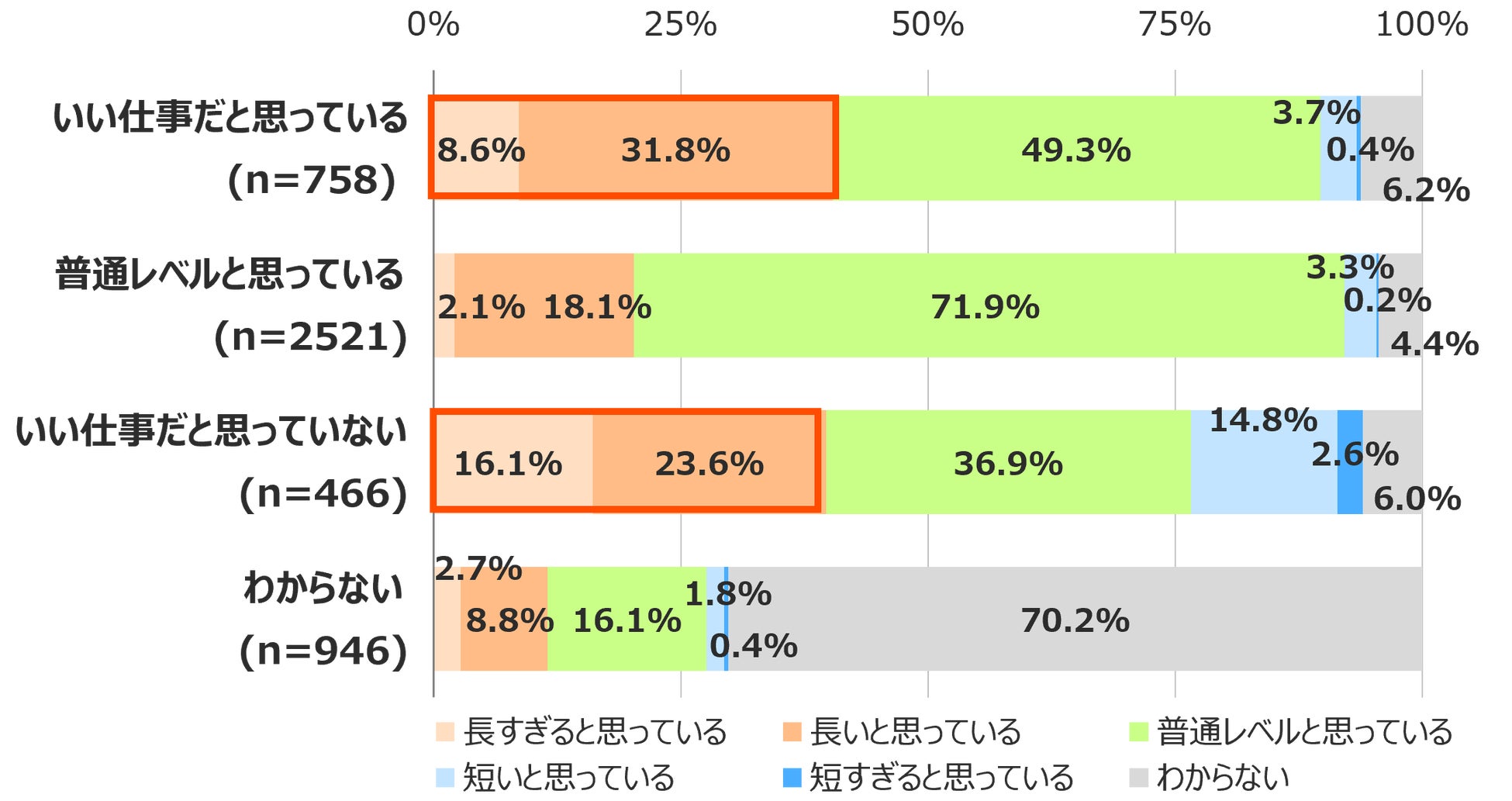

これらの結果を踏まえ、親の働く時間の長さと仕事に対する子どもからの評価をクロス分析したところ、子どもが働く時間を「長すぎると思っている」「長いと思っている」と回答した人は、子どもが自分の仕事を「いい仕事だと思っている」と回答した人にも、「いい仕事だと思っていない」と回答した人にも、合計約40%ずついる結果となりました(図表7)。このことから、親は、自分の子どもからの仕事の評価につながる要因が働く時間の長短だけではないと受けとめていることが示唆されました。

■本調査から得られる示唆

10~18歳の子どもを持つ従業員は、「子どもの将来のために役に立っている」という実感を持ち、また、職種に関わらず3~4人に1人は子どもと過ごす時間を確保するために仕事や働き方を変えようと検討した経験があったことから、親の生き方や働き方において子どもとの関わりが重要であることが示唆されました。これらの結果は、企業が従業員のウェルビーイング向上のための施策を検討する際に、この年齢層の子どもを持つ親の価値観として留意すべきであると言えます。

また、子どもと団らんすることや、子どもから仕事が評価されていると感じることが親の生活満足度に良い影響を及ぼす傾向が見えたと同時に、働く時間の長さだけが問題とは言えないことも示唆されました。これらの結果を踏まえて企業が取りうる施策の一例としては、勤務時間を短縮するばかりでなく、親である従業員が子どもと関わりを持ちながらも、自らの仕事観で満足して働ける環境を整備することが重要だと考えられます。そのためには、幼い子どもの育児をする親といった特定の状況や人に対する配慮だけに留まらない施策を検討することが必要です。

■今後について

今後は、本調査を活用して企業の実践を支援していく予定です。具体的には①従業員のウェルビーイング向上のために有効な施策の検討・検証のためのコンサルティング、②2025年8月に設立した「子どもコミッションイニシアティブ」(注2)における業界横断での議論などを行います。そのほか、子どもに関するさまざまな視点からの調査研究を行い、その結果を発信してまいります。

(注1)「社会的ウェルビーイング」の定義は複数あるが、ここでは個人に①社会との繋がりがあり、②自分の居場所・役割があって、③周囲に受け入れられていると感じること、と整理した(参考:村上芽(2024)「企業が従業員の社会的ウェルビーイングに取り組む意義」)。家族は社会の基本単位とされることから、親にとって子どもとの関わりは社会的ウェルビーイングに影響する。

(注2)複数企業が参加し、子どもの権利とビジネスの接点について理解を深めていくことを活動の中心におくコンソーシアム。

https://www.jri.co.jp/service/special/content31/corner170/

◆日本総合研究所

日本総合研究所は、生活者、民間企業、行政を含む多様なステークホルダーとの対話を深めながら、社会的価値の共創を目指しています。シンクタンク・コンサルティング事業では、パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。」を掲げ、次世代経済・政策を研究・提言する「リサーチ」、次世代経営・公共を構想・支援する「コンサルティング」、次世代社会・市場を創発・実装する「インキュベーション」を、個人間や組織間で掛け合わせることで、次世代へ向けた価値創造を強力に推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

【報道関係者様】広報部 金井 電話:080-3437-9449

【一般のお客様】創発戦略センター 清水、村上 メール:shimizu.kumikoatjri.co.jp

(メール送付の際はatを@と書き換えて送信してください)

すべての画像