【摂南大学】小笠原諸島に淡水エビ類は何種 定説10種を野外と文献の調査・博物館標本から再検討

摂南大学(学長:久保康之)農学部応用生物科学科の福家悠介特任助教、北九州市立自然史・歴史博物館の竹下文雄学芸員、国立科学博物館の小松浩典研究主幹、小笠原自然文化研究所の佐々木哲朗副理事長らの研究グループは、小笠原諸島の淡水エビ類がこれまでテナガエビ科とヌマエビ科の10種が分布しているとされてきたものについて、野外調査と文献調査、博物館標本から再検討した結果、8種と考えられることを明らかにしました。成果は2本の論文として2025年9月12日付で日本甲殻類学会和文誌Cancerに掲載されました。

【本件のポイント】

● 小笠原諸島に分布している淡水エビ類は10種とされてきたが、8種と考えられる

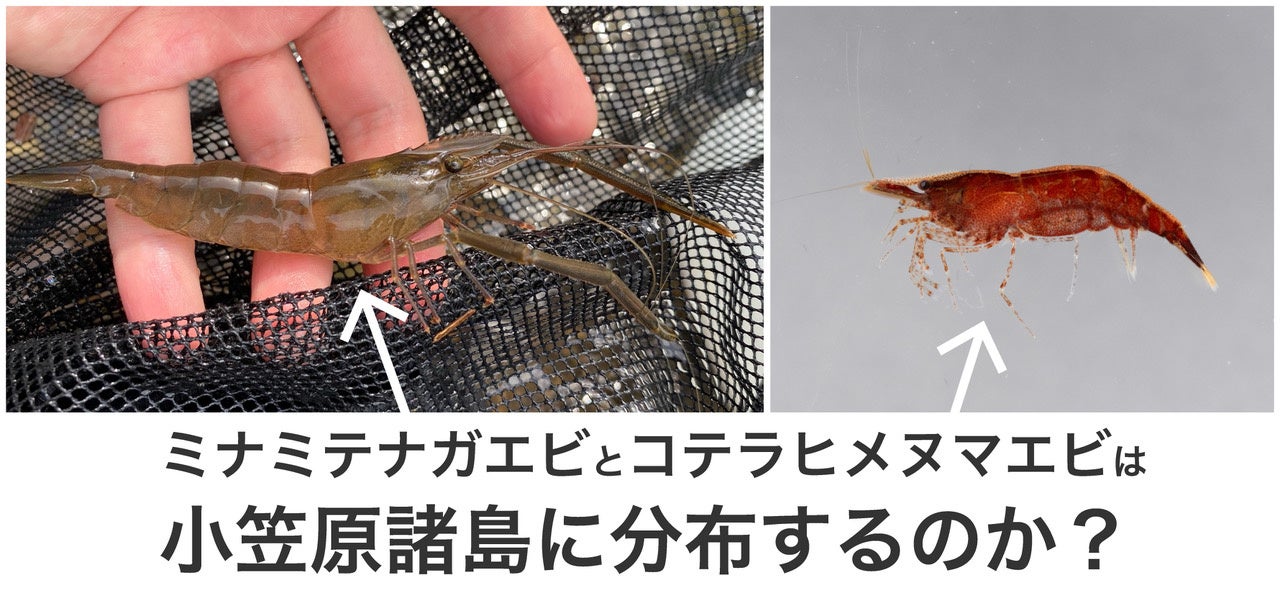

● これまで分布を報告されてきた2種の淡水エビ類は、他種と誤認の可能性がある

● 戦前や明治時代の博物館標本が分布域の再検討に貢献

小笠原諸島は本州から約1,000km南に離れ、過去に一度も大陸と陸続きになったことのない海洋島です。海を渡ってたどり着いた生物によって生じた進化や生態系の学術的価値が評価され、世界自然遺産に登録されています。小笠原諸島にどのような種がいるのかという基礎的な情報は、島の生物多様性の実態を認識し、保全を進めるために重要です。

淡水エビ類では、これまでにテナガエビ科とヌマエビ科の計10種(ミナミテナガエビ、ヒラテテナガエビ、コンジンテナガエビ、オガサワラコテナガエビ、オガサワラヌマエビ、コテラヒメヌマエビ、トゲナシヌマエビ、ヤマトヌマエビ、ヒメヌマエビ、ミナミオニヌマエビ)が分布するとされていました。しかしながら、私たちは小笠原諸島でのフィールド調査を進める過程で、いくつかの種の分布に疑念を持ったことから、小笠原諸島における淡水エビ類の分布記録を再検討することにしました。

■ミナミテナガエビは小笠原に分布するのか?

ミナミテナガエビMacrobrachium formosense(テナガエビ科)は、幼生期を海で過ごす両側回遊型の生活史を持つため、高い分散力を持つと想定されます。実際に、本種の分布は本州から琉球列島、韓国、台湾、中国と広域に及んでいます。いくつかの主要な文献には、本種が小笠原諸島に分布すると記載されています。しかしながら、私たちの調査では小笠原諸島で本種を全く確認できていませんでした。そこで、文献調査から本種が小笠原諸島に分布するという根拠を検討しました。その結果、淡水エビ類を対象とした野外調査では本種が確認されていないこと、そして本種が小笠原諸島に分布することを述べた文献の源流はドイツの動物学者Heinrich Balss(1886–1957)と日本の動物学者 三宅貞祥(1908–1998)の文献であることが明らかになりました。

Balss(1914)は、本種の小笠原諸島産標本は検討していないものの、文献記録として“Ogasawara-Inseln Museum Tokio”という記述を残しています。これは帝国博物館(Museum Tokio、現在の東京国立博物館の前身)に小笠原諸島産の本種の標本があったことを示唆しています。帝国博物館の自然史標本は後に東京博物館(現在の国立科学博物館)に移管されています。そこで、国立科学博物館に収蔵されている1914年以前の小笠原諸島産のテナガエビ属標本を確認したところ、採集日不明(少なくとも1889年以前)のロットと1901年12月に採集されたロットが台帳に認められ、いずれもPalaemon longipes(ミナミテナガエビの現在は使われていない古い学名)と扱われていました。このうち、前者の標本は現存しており、形態を検討することができました。この標本はミナミテナガエビではなくヒラテテナガエビM. japonicumであると同定されました。

和文の文献では、三宅貞祥がミナミテナガエビの分布域に小笠原諸島を含めたのが始まりでした。そこで、三宅貞祥が小笠原諸島産の証拠標本を有している可能性を考え、北九州市立自然史・歴史博物館に収蔵されている三宅コレクションの調査を行いました。その結果、1938年に小笠原諸島弟島で採集されたテナガエビ属標本が1ロット確認されました。この標本の形態的特徴を検討したところ、ヒラテテナガエビに同定されました。

以上のことから、文献調査および博物館標本調査によって、ミナミテナガエビが小笠原諸島に分布する確固たる証拠は存在しないことが示唆されました。近年の調査において小笠原諸島で本種が確認されていないことも考慮すると、現状ではミナミテナガエビの分布域に小笠原諸島を含めるのは妥当ではないと結論付けられました。

■ヒメヌマエビとコテラヒメヌマエビはどちらも小笠原に分布するのか?

ヒメヌマエビ種群に含まれるヒメヌマエビとコテラヒメヌマエビは形態形質に基づく同定が困難で、長らく混同されてきました。近年、両種はDNA配列の違いによって明瞭に区別できることが示唆されています。小笠原諸島においては、両種とも記録がありますが、同時に報告された例はなく、それぞれ単独で報告されています。また、それぞれ同定の根拠は示されていませんでした。そのため、実際に2種が分布しているのか、同じ種が別種として認識されているのかは定かではありません。そこで、小笠原諸島に生息するヒメヌマエビ類について、DNA解析に基づく同定を行いました。

小笠原諸島の父島と母島の4水系から採集された16個体のヒメヌマエビ類について、ミトコンドリアDNAの16S rRNA遺伝子を解読してDNAバーコーディング(DNA配列に基づく種判別)を行いました。その結果、16個体はすべてヒメヌマエビであることが示され、本種が小笠原諸島に分布することが示されました。これは、小笠原諸島に本種以外のヒメヌマエビ種群が分布していない証拠にはなりませんが、コテラヒメヌマエビを報告した先行研究において同定の根拠が示されていないことから、現状ではコテラヒメヌマエビが小笠原諸島に分布するという確かな証拠はないと言えます。

以上の結果は2本の論文としてCancer誌で公表されました。小笠原諸島にミナミテナガエビとコテラヒメヌマエビが分布するという確かな証拠がないことが示唆され、小笠原諸島に分布する淡水エビ類は上記の2種を除いた8種であると結論付けられました。今後も小笠原諸島における淡水エビ類相の実態や変遷を明らかにするために、継続した調査が必要です。

論文名:ミナミテナガエビは小笠原諸島に分布するのか?

著者名:福家悠介・竹下文雄・小松浩典

掲載誌:Cancer

DOI:https://doi.org/10.18988/cancer.34.0_73

論文名:小笠原諸島に生息するヒメヌマエビ種群のDNAバーコーディング

著者名:福家悠介・佐々木哲朗

掲載誌:Cancer

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ダウンロード