三菱総合研究所、次期科学技術・イノベーション基本計画への14の提言を発表

世界の主要プレーヤーとして生き残るための処方箋

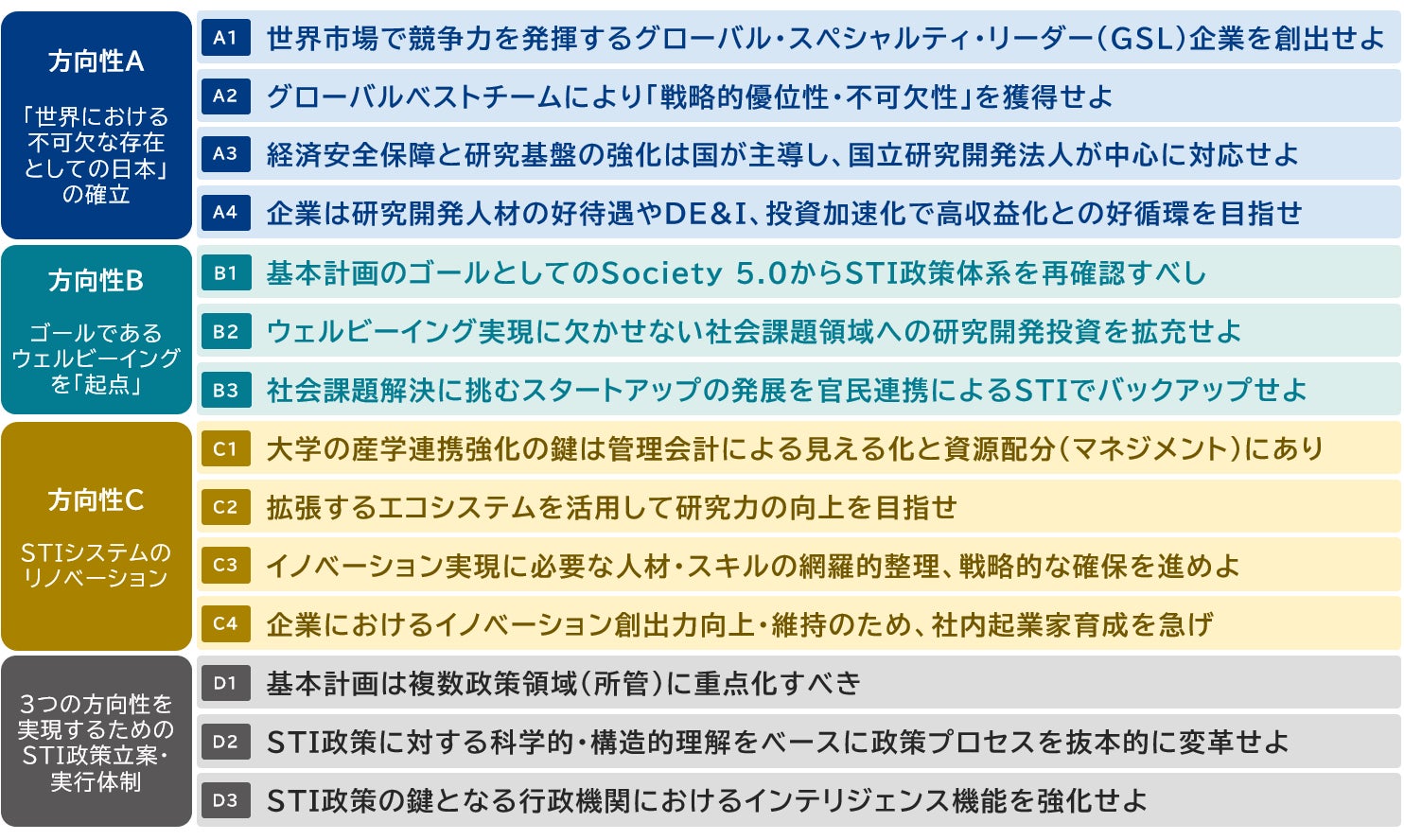

株式会社三菱総合研究所(代表取締役社長:籔田健二、以下 MRI)は、次期科学技術・イノベーション基本計画に向けて、3つの方向性とその実現のための14の提言を発表しました。

科学技術・イノベーション基本計画(以下 基本計画)は、日本の科学技術とイノベーション創出の振興に関する政策の基本文書として5年毎に策定されるもので、次期の計画は2026年度から開始されます。VUCA時代から、BANI(Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible:脆弱(ぜいじゃく)性、不安、非線形性、理解不能性)時代[1]と呼ばれるほどの世界の中で、研究力・イノベーション力の低迷が続く日本は、世界における主要プレーヤーとして生き残るため、仕切り直しが不可欠な時機に来ています。次期基本計画策定に向けた議論や提言が産学官で本格化する中、MRIはこれまで基本計画に関する調査検討に20年以上関わってきた立場から提言します。

[1] 米国未来学者Jamais Cascioが新型コロナウイルスのパンデミック、ウクライナ情勢などVUCAモデルの限界に対応するために提唱したモデル。

1. 3つの方向性とその実現のための14の提言一覧

2. 提言の背景

科学技術から科学技術・イノベーションへ

2026年度から開始される次期科学技術・イノベーション基本計画は、1996年度に策定された第1期科学技術基本計画から30年の節目を迎えます[2]。この30年間、科学技術・イノベーション(以下、STI)政策は社会の変化や新しい課題に対応するために変化してきました。

かつては科学技術立国のための「科学技術政策」として、新しい知識や技術を生み出す能力の強化を目的に、政府研究開発投資の拡大や研究開発システム改革、研究開発分野の重点化等が注力されていました。科学技術政策を通じて、研究開発支援や研究環境の整備を行うことで、研究開発の成果が生まれ、経済成長や課題解決につながることが期待されていました。

しかし、経済成長や社会課題の解決の実現には、新しい知識や技術の獲得のみではなく、「イノベーションの創出[3]」に向けた種々の取り組みや工夫が欠かせません。「イノベーションの創出」の重要性への認識が高まるとともに、「科学技術政策」は、産業、国家的・社会的課題を主題とする政策や、その基盤となるイノベーション・エコシステムの構築等も含めた「科学技術・イノベーション政策」へと変化していきました。

第4期の基本計画では研究開発の成果を創出する科学技術政策に加えて、社会における成果の利活用に至るまでのイノベーション政策が初めて明確に対象として含まれ、両者を一体的に推進する方針が掲げられました。そして現行の第6期からは名称も「科学技術基本計画」から「科学技術・イノベーション基本計画」へと変わり、イノベーションを単なる企業による新製品・サービスや事業の開発と捉えるのではなく、社会システム自体を変革するものとして推進する方向性が示されました。

[2]基本計画の名称は第5期までは「科学技術基本計画」でしたが、現行の第6期には「科学技術・イノベーション基本計画」に名称が変更されています。ここでは、これらをまとめて「基本計画」と表記します。

[3] 科学技術・イノベーション基本法第2条において、「イノベーションの創出」とは「科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう」と定義されており、本提言におけるイノベーションも「科学技術を起点とした新たな価値の創出」を主に想定しています。ただし、必ずしもAIや量子技術等のように最先端技術の発明(invention)を起点にした価値創出に限定することなく、社会科学的観点から捉えた社会動向の変化をふまえた革新や既存技術の新結合による新たな価値の創出を含みます。

経済安全保障とウェルビーイングを両立するための科学技術・イノベーション

しかし、第1期科学技術基本計画から30年一貫して取り組んできた研究力強化、そして第4期科学技術基本計画から10年以上取り組んできたイノベーション力強化にもかかわらず、日本の研究力・イノベーション力は停滞し、相対的に低下し続けています。

近年では、地政学的情勢の変化は目まぐるしく、経済安全保障に対する関心が国内外で高まっています。こうした状況の中で、科学技術・イノベーションは国家の競争力や経済的な自立を高める重要な要素とされ、国際的な地位の確保に欠かせないものと認識されています。

また、国内での深刻な働き手不足や子供の貧困、社会保障費用の増大、頻発する自然災害、歯止めがかからない人口減少といった社会課題にわれわれは日々直面しています。国民の不安を解消し、一人ひとりのウェルビーイングを実現するため、科学技術とイノベーションによるさまざまな価値の創出と社会システムの変革が今、切実に求められています。

3. 3つの方向性とその実現のための14の提言

こうした背景を踏まえ、MRIは、日本の科学技術・イノベーション力の強化のためにSTI政策が目指すべき「3つの方向性」(以下 A~C)と、その実現のための「STI政策立案・実行体制」(D)を定めました。

A 「世界における不可欠な存在としての日本」の確立を目指したSTI政策

日本は、大国との物量戦で勝負するのではなく、競争力のある技術や日本独自の強みを活かし、他国からの信頼や優位性を高めることで、国際社会で不可欠な存在として影響力の確立を目指すべきである。

B ゴールであるウェルビーイングを「起点」としたSTI政策

これまでの技術シーズを起点としたシーズプッシュ型のアプローチではなく、一人ひとりの多様な幸せ(ウェルビーイング)に資するための要素をSTI領域にとどまらず再考・議論し、ウェルビーイング実現のためにSTIができることはなにかを起点とした、イノベーションの創出を行うべきである。

C STIシステムのリノベーションのためのSTI政策

日本のSTIシステムは30年間大きく変わっておらず、リノベーションが急務である。アカデミアと企業の両方で、オープンイノベーションの不足や組織の柔軟性の欠如といった課題を解決し、DXを実現しながら、経済的・社会的価値を高める構造に転換すべきである。

D STI政策立案・実行体制

STIに残されている課題は相互に連関しており、個別省庁の取り組みだけでは解決が難しい。課題の全体構造の科学的理解を基礎として、解決するため複数の政策領域(所管省庁)に跨がる施策をプログラム化し、それを推進するべきである。

各提言では、網羅性よりも特に昨今STI政策の領域との関わりが深いトレンド領域や、STI政策において重要ながら十分な議論がなされてこなかったと考えられる事柄にフォーカスしました。それぞれの提言は、「現在の問題意識・アプローチ上の課題」を示した上で、「解決の方向性」を提示しています。

提言全文

本件に関するお問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

【内容に関するお問い合わせ】

政策イノベーションセンター: 中村・山野・岡田

E-mail:info_poc@ml.mri.co.jp

【参考】政策イノベーションセンター:

科学技術・イノベーション政策および産業戦略に関するリサーチとコンサルティングを行うとともに、政策立案・実行プロセスの高度化やデータ連携基盤の構築を支援しています。

【報道機関からのお問い合わせ】

グループ広報部

E-mail:media@mri.co.jp

すべての画像