医師が答える!“秋枯れ肌”回復のカギは「血管」だった!!

ドクターシーラボ「顔のたるみ研究所」たる研通信 vol. 47

9月も残すところ、あと少し。「秋冷え」という言葉もあるように秋も次第に深まり、ひんやりと肌寒い日が増えてきました。夏に比べて過ごしやすいこの時季ですが、身体が冷えることで、様々な肌トラブルが起こる季節でもあります。「冷え」といえば、血流が滞っていることが大きな原因のひとつ。

そこで、今回は皮膚科領域の先端医療や最新の成分に精通した美のエキスパートであるシロノクリニック 城野親德総院長のインタビュー「肌の老化と血管の関係」「血管の回復について」「血流促進方法とは」をもとに、肌老化に大きく関わる血管ケア方法をお伝えします。

そこで、今回は皮膚科領域の先端医療や最新の成分に精通した美のエキスパートであるシロノクリニック 城野親德総院長のインタビュー「肌の老化と血管の関係」「血管の回復について」「血流促進方法とは」をもとに、肌老化に大きく関わる血管ケア方法をお伝えします。

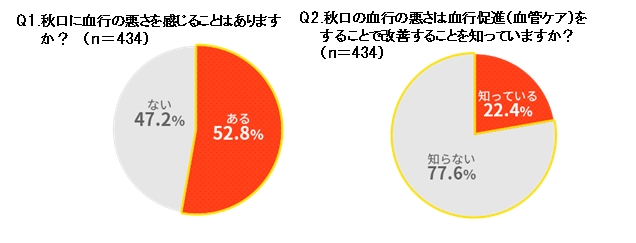

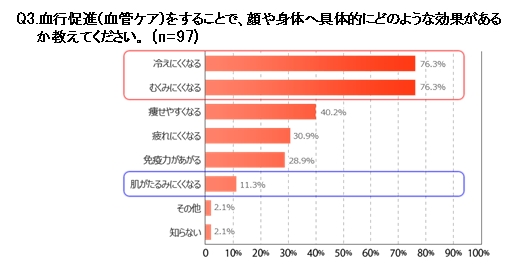

調査概要:WEBアンケート調査/20~59歳女性434名/調査期間:2017年9月20日(水)~21日(木)

■2人に1人が秋口に血行の悪さを実感していた!?

次に、秋口の血行の悪さは血行促進(血管ケア)をすることで改善できることを知っているかという問いでは「知らない(77.6%)」が8割弱という結果に。

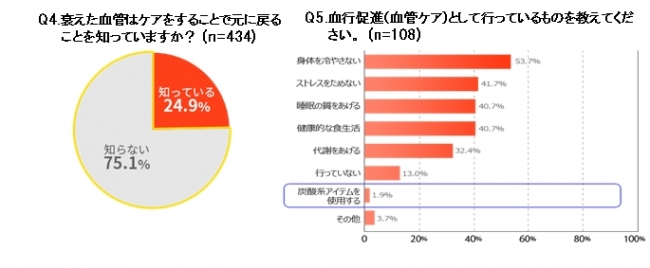

■衰えた血管が回復することを知っている人は、わずか24.9%!

さらにこの質問で「知っている」と答えた24.9%の人に、具体的な血行促進(血管ケア)の方法について聞きました。すると、「身体を冷やさない(53.7%)」、「ストレスをためない(41.7%)」など、日常生活の中で意識的に行う対策が上位を占めています。一方で「炭酸系アイテムを使用する(1.9%)」という選択は少なく、アイテムを使用したケアを取り入れている人はごく少数だということがわかりました。

■血行不良はなぜ起こる?

冷えによる体温低下防止で血流減に。

血行不良の原因は様々ありますが、この時季は急に空気が冷え、身体は体温が下がらないように熱を保とうとします。そこで交感神経が活発に働き血管を縮ませることで血流の量を減らして放熱を抑えようとした結果、血行が停滞するのです。これがいわゆる血行不良の原因です。

さらに、身体が冷えると血中の脂肪分が固まり、血がドロドロ状態に。結果、血液の流れがより遅れるという悪循環に陥ってしまいます。

■血管の種類は?

(1)動脈(2)静脈(3)毛細血管

血管は3種類。「動脈」は心臓から送り出される血液で身体中に必要な酸素や栄養素を運んでいます。

「静脈」は老廃物を回収する役割や、血液を活動量に合わせて循環させるために貯蔵する働きを担っています。

そして「毛細血管」は動脈と静脈をつなぐ細い血管で、体中を網目のようにめぐり、酸素や栄養素、老廃物の受け渡しを行っています。実は、毛細血管は人間の血管の99%を占め、人体最大の臓器ともいわれています。

このなかでも肌に影響を与えるのは毛細血管。肌は身体のなかで一番外側にある組織のため、毛細血管の状態がダイレクトに反映されるのです。

■血行不良とたるみの関係って?

この時季、冷えにより血行不良が起こると毛細血管の働きが低下しターンオーバーが乱れ、肌にとって必要な酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなります。そして、肌は新陳代謝が鈍くなりコラーゲンやエラスチンなどハリや弾力を司る線維の生成が阻害され、結果的にたるみに繋がってしまうのです。つまり、たるみのない美肌には、酸素や栄養素を細胞のすみずみに届けてくれる毛細血管の働きが必要不可欠!

しかし、その毛細血管は年齢とともに徐々に消失し、その機能は衰えていきます。そして血管がなくなったように見えることがあります。これは血管の「ゴースト化」ともいわれる現象です。「美肌を保つ血管がゴースト化だなんて!」と思われた方も、ご安心ください。実は、このゴースト化した血管は、ケア次第で再生できるのです!

■血行不良対策とは?

炭酸が肌に浸透すると血中の二酸化炭素濃度が高まります。すると肌は酸素不足と錯覚し、より多くの酸素を運ぼうとして血管が拡張し、結果、血流がスムーズに。そして、酸素や栄養を細胞のすみずみまで届けることができ、滞っているターンオーバーを促すことができるのです。

血行を促進するには、代謝を上げる美容成分「ヒハツエキス」!ヒハツとは、東南アジアに分布するコショウ科の植物です。インドでは身体を温めるものとしてアーユルヴェーダで用いられていたそう。さらにアンチエイジング効果もあり、化粧品やサプリメントで手軽に取り入れることができます。

リラックスしやすく血流を改善するのに良い38~40度のお湯に30分ほどゆっくり浸かることが効果的とされています。

また、毎日の生活の中で簡単なストレッチを取り入れたり、歩く量を増やしたりすることも血行を良くする対策のひとつ。些細なことから始めて身体全体のめぐりを良くしましょう!

----------------------------------

※こちらの特集詳細は、「顔のたるみ研究所」へ! http://www.tarumi-labo.com/special/2810/

■2人に1人が秋口に血行の悪さを実感していた!?

次に、秋口の血行の悪さは血行促進(血管ケア)をすることで改善できることを知っているかという問いでは「知らない(77.6%)」が8割弱という結果に。

■衰えた血管が回復することを知っている人は、わずか24.9%!

さらにこの質問で「知っている」と答えた24.9%の人に、具体的な血行促進(血管ケア)の方法について聞きました。すると、「身体を冷やさない(53.7%)」、「ストレスをためない(41.7%)」など、日常生活の中で意識的に行う対策が上位を占めています。一方で「炭酸系アイテムを使用する(1.9%)」という選択は少なく、アイテムを使用したケアを取り入れている人はごく少数だということがわかりました。

----------------------------------

■血行不良はなぜ起こる?

冷えによる体温低下防止で血流減に。

血行不良の原因は様々ありますが、この時季は急に空気が冷え、身体は体温が下がらないように熱を保とうとします。そこで交感神経が活発に働き血管を縮ませることで血流の量を減らして放熱を抑えようとした結果、血行が停滞するのです。これがいわゆる血行不良の原因です。

さらに、身体が冷えると血中の脂肪分が固まり、血がドロドロ状態に。結果、血液の流れがより遅れるという悪循環に陥ってしまいます。

■血管の種類は?

(1)動脈(2)静脈(3)毛細血管

血管は3種類。「動脈」は心臓から送り出される血液で身体中に必要な酸素や栄養素を運んでいます。

「静脈」は老廃物を回収する役割や、血液を活動量に合わせて循環させるために貯蔵する働きを担っています。

そして「毛細血管」は動脈と静脈をつなぐ細い血管で、体中を網目のようにめぐり、酸素や栄養素、老廃物の受け渡しを行っています。実は、毛細血管は人間の血管の99%を占め、人体最大の臓器ともいわれています。

このなかでも肌に影響を与えるのは毛細血管。肌は身体のなかで一番外側にある組織のため、毛細血管の状態がダイレクトに反映されるのです。

■血行不良とたるみの関係って?

この時季、冷えにより血行不良が起こると毛細血管の働きが低下しターンオーバーが乱れ、肌にとって必要な酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなります。そして、肌は新陳代謝が鈍くなりコラーゲンやエラスチンなどハリや弾力を司る線維の生成が阻害され、結果的にたるみに繋がってしまうのです。つまり、たるみのない美肌には、酸素や栄養素を細胞のすみずみに届けてくれる毛細血管の働きが必要不可欠!

しかし、その毛細血管は年齢とともに徐々に消失し、その機能は衰えていきます。そして血管がなくなったように見えることがあります。これは血管の「ゴースト化」ともいわれる現象です。「美肌を保つ血管がゴースト化だなんて!」と思われた方も、ご安心ください。実は、このゴースト化した血管は、ケア次第で再生できるのです!

■血行不良対策とは?

炭酸が肌に浸透すると血中の二酸化炭素濃度が高まります。すると肌は酸素不足と錯覚し、より多くの酸素を運ぼうとして血管が拡張し、結果、血流がスムーズに。そして、酸素や栄養を細胞のすみずみまで届けることができ、滞っているターンオーバーを促すことができるのです。

血行を促進するには、代謝を上げる美容成分「ヒハツエキス」!ヒハツとは、東南アジアに分布するコショウ科の植物です。インドでは身体を温めるものとしてアーユルヴェーダで用いられていたそう。さらにアンチエイジング効果もあり、化粧品やサプリメントで手軽に取り入れることができます。

リラックスしやすく血流を改善するのに良い38~40度のお湯に30分ほどゆっくり浸かることが効果的とされています。

また、毎日の生活の中で簡単なストレッチを取り入れたり、歩く量を増やしたりすることも血行を良くする対策のひとつ。些細なことから始めて身体全体のめぐりを良くしましょう!

----------------------------------

※こちらの特集詳細は、「顔のたるみ研究所」へ! http://www.tarumi-labo.com/special/2810/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像