【提言】自律的な循環経済の実現に向けて

サーキュラーエコノミー型事業モデルへの移行を動脈産業の国際競争力につなげるために

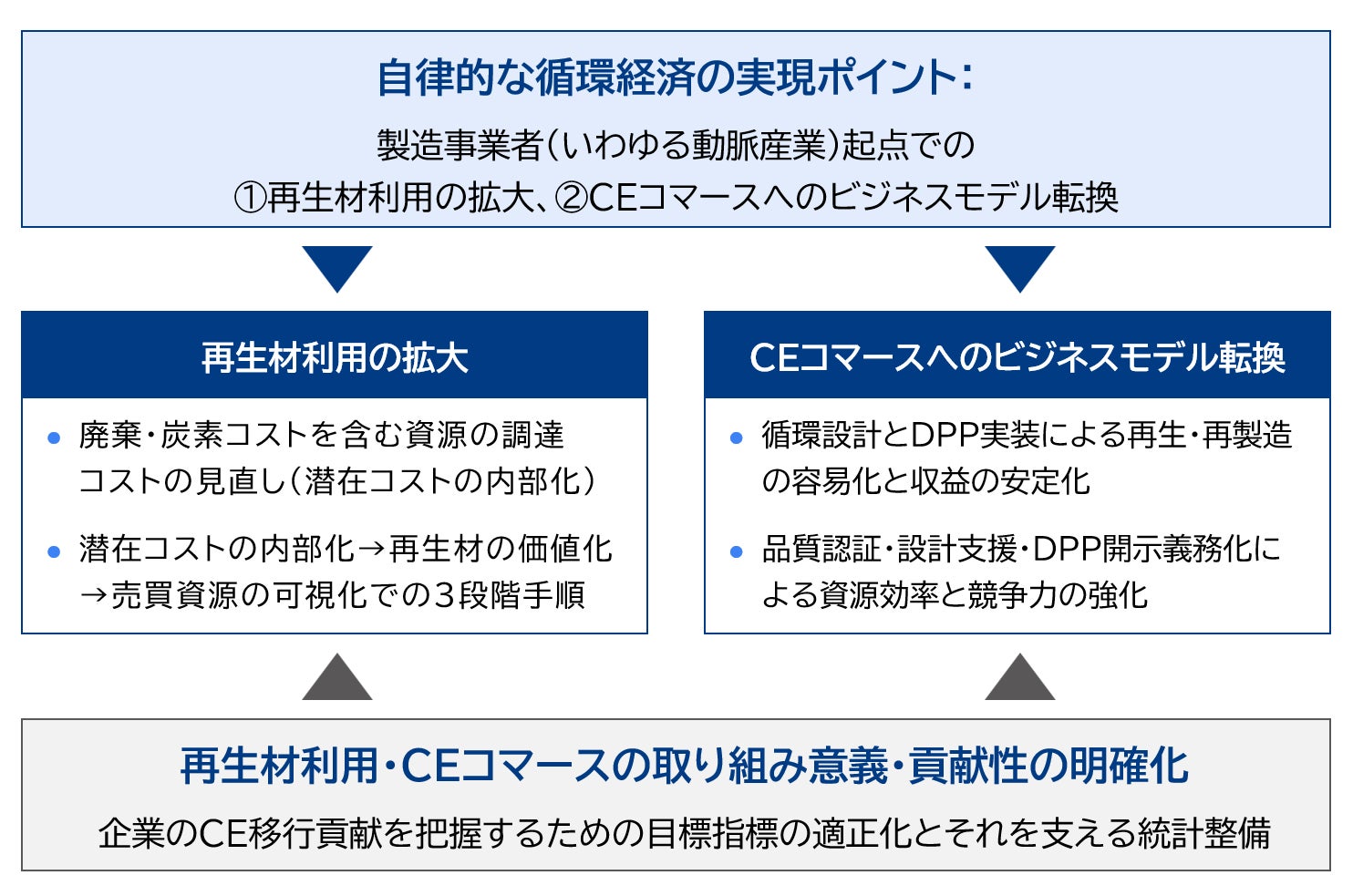

株式会社三菱総合研究所(代表取締役社長:籔田健二、以下 MRI)は、自律的な循環経済の実現には、製造事業者(いわゆる「動脈産業(※1)」)起点での、①再生材利用の拡大と、②CEコマース(※2)へのビジネスモデル転換の2点をポイントと位置付け、それぞれの実現に向けた方策について提言します。

1. 背景

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに、資源から得られる付加価値の最大化を目指す経済システムである「循環経済/サーキュラーエコノミー(Circular Economy:CE)」の実現に向け、その移行に向けた取り組みが加速しています。

従来、経済合理性が壁となって思うように進んでこなかったCE移行ですが、ここにきて資源安全保障と国際競争力の観点から、企業にとってCEが経済合理性を持つ選択肢となりつつあります。

※1:「動脈産業」とは、経済活動を血液の循環に例えた呼称であり、天然資源を加工して製品を生産・供給する産業を指す。これに対して、「静脈産業」は、廃棄物を回収・再利用し、社会に再循環させる産業のことを指す。

※2:CEコマースとは、Circular Economy Commerceの略で、製品の長期的・効率的利用に繋がるビジネスモデルの総称。

図表1 資源安全保障と国際競争力の観点から、CE移行の加速が急務

2. 本提言の概要

MRIは、CE移行のためのアプローチの一つである4原則(Regenerate、Narrow、Close、Slow(

※3))のうち、特に、CloseとSlowに着目し、移行を加速させるカギは動脈産業起点での「再生材利用の拡大」と「CEコマースへのビジネスモデル転換」の2つであると位置付けました。そして、これらの実現に向けた道筋と国が果たすべき役割をこのたびの提言として取りまとめました。

再生材利用の拡大は、廃棄コストや炭素コストも含めた資源の調達・利用コストの見直しから

-

再生材利用拡大に向けては、企業による資源調達・利用コストに、これまでは組み入れてこなかった廃棄コストや炭素コスト、枯渇資源のユーザーコストを取り込み(潜在コストの内部化)、バージン材(※4)と混合することで需給均衡点を見いだし(再生材の価値化)、売買された資源の品質等を保証する(売買資源の可視化)といった手順で進めるべきである

CEコマースは、動脈産業の成長機会として評価・推進すべき

-

動脈産業は、点検・修理、再生・再製造を容易にする設計と、DPP(※5)によるトレーサビリティを実装することで、これまでの製品の製造販売に加え、循環をキーワードとして製品ライフサイクル全般にわたる継続的な収益機会を獲得することが可能である

-

国は、新品同等品質であることを認証する規格、リマン(再製造)(※6)・リファブ(再生)(※7)設計に特化した技術開発・人材育成支援、DPP情報開示義務化などに取り組み、CEコマースの拡大を通じて、資源効率と国際競争力の向上を後押しすべきである

再生材利用・CEコマースの取り組み意義・貢献性を明確にすべき

-

国は、企業による再生材利用やCEコマース事業の取り組みが、日本のCE移行に貢献していることが把握できるように、目標指標の適正化や統計等の基盤整備を行うべきである

※3:「Regenerate」は環境再生的な資源利用、「Narrow」は資源投入量の最小限化、「Close」は使用済み資源の再循環、「Slow」はCEコマース等により製品や資源の利用期間を延伸、を意味する。

※4:再生利用された材料や廃棄物を一切含まず、天然の原材料から直接得られた未加工の新しい素材を指す。

※5:デジタルプロダクトパスポートの略。製品の加工履歴等を記録する「パスポート」といえ、製造元・由来等の情報に関しライフサイクル全体で追跡が可能となる。

※6:リマニュファクチャリング。製品を分解し、各部品を洗浄・選別・加工・交換した後、再組立てするプロセス。新品と同一の水準またはそれ以上の性能・耐用年数を前提とする。

※7:リファービッシュ。使用済みの製品を洗浄・点検・修理等することで機能を回復させるプロセス。実用上の性能を最低限確保した上で再販・再利用されることが多いが、新品と同等の性能またはそれ以上を目指す技術開発も進められている。

図表2 自律的な循環経済の実現に向けた道筋と国の役割

3. 今後の予定

CEの実現には経済合理性の壁が立ちはだかっていましたが、今、潮目が変わり始めています。長期的な視点や社会的責任を重視してCEに取り組む企業の存在こそ、持続可能な社会の実現を牽引する原動力となります。

MRIはそのような企業の成長に資する政策提言を継続していくことで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

レポート全文

関連記事

製造業の競争力向上のため、循環経済型事業モデルの構築を | MRIオピニオン(2025年7月号)

------------------------------

本件に関するお問い合わせ先

------------------------------

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

【内容に関するお問い合わせ】

政策・経済センター 古木、舟橋、齋藤、野本

電話:03-6858-2717 メール:pecgroup@mri.co.jp

【報道機関からのお問い合わせ】

グループ広報部

メール:media@mri.co.jp

すべての画像