【大阪工業大学】土砂災害に対応するロボットシステム開発 11月27日、機材を組み替えて調査・復旧のデモ実施

大阪工業大学(学長:井上晋)ロボット工学科の大須賀公一教授らの研究グループは、地震や豪雨により山間部で発生する河道閉塞の現場で、調査や復旧に向けて複数の機材を組み替えながら稼働するロボットシステムを開発しました。従来は二次被害の危険を避けながら人力での対応に頼ってきましたが、遠隔操作が可能となり、防災や減災に大きく貢献できるものと考えられます。11月27日、枚方キャンパスでデモを実施します。

【本件のポイント】

● 河道閉塞現場で調査や復旧に向けて作業できるロボットシステムを開発

● 山間部の災害現場まで機材をヘリで運搬でき、組み替えにより異なる作業が可能

● 従来、人力に頼ってきた作業を遠隔で操作でき、防災や減災に貢献

河道閉塞は地震や豪雨が引き金となり、地滑りやがけ崩れが起き、土砂や土石流が川をせき止める現象です。「土砂ダム」とも呼ばれています。上流側に水がたまることで家や田畑が水に浸かったり、たまっていた水が一気に決壊したりすることで下流に土石流を押し流し、二次被害につながる危険もあります。2024年1月に発生した能登半島地震では、河道閉塞が14カ所発生しました。同年9月の豪雨後には半数の7カ所で土砂が消えており、豪雨により流出して下流域の被害が拡大した可能性が指摘されています。また、今年9月に台湾東部で多くの死者・行方不明者を出した水害も、2カ月前に別の台風でできた河道閉塞が決壊したことによるものでした。

河道閉塞は山間部で起きるため、大型の重機を搬入することは困難です。大須賀教授らは、ヘリコプターで運搬可能な1t程度の小型機材をコンテナに収納して運び入れ、状況に応じて機材を組み替えて異なる作業を行えるようにしました。今回のデモでは4種類のロボットを使い、偵察と排水という2種類のデモを実施します。

本研究は内閣府・科学技術振興機構が推進するムーンショット型研究開発事業・目標3「多様な環境に適応しインフラ構築を革新する協働AIロボット」の一環で、「河道閉塞対応を支える技術」として取り組んだものです。

【土砂災害対応ロボットシステムの報道向けデモのご案内】

日 時:2025年11月27日(木)14:00~16:00(13:30受付開始)※要事前申込

会議室で約1時間の説明と質疑応答の後、デモを実施します

場 所:大阪工業大学 枚方キャンパス内「DXフィールド」

(大阪府枚方市北山1-79-1)

出 席 者 :大須賀公一(大阪工業大学 ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科教授)

浪花啓右(北海道科学大学 工学部 機械工学科 准教授)

角田祐輔(兵庫県立大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 助教)

1. 使用するロボット等

単体 ⓿汎用コンテナ(BRAINS)=ロボットの運搬と収納に利用

※今回はBRAINS 2と3を使用

❶汎用移動ロボット(MEGA)

❷坂道ロボット(カタパルト〈Catapult〉)

❸双胴柔軟クローラロボット(d-Flex-Craw〈dfc〉)

❹ホース設置ロボット(i-CentiPot-Ammonite)

合体 ❶❷❸=MCD (親亀の背中に小亀を載せる作戦で、小回りの効くロボットを難環境まで運ぶロボット)

❶❷ =MC (親亀の上にさまざまなロボットを載せて発射させることができるロボット)

❶❹ =MI (ホース設置・排水ロボットと移動ロボットが合体したものでせき止め湖まで移動して排水作業をするロボット)

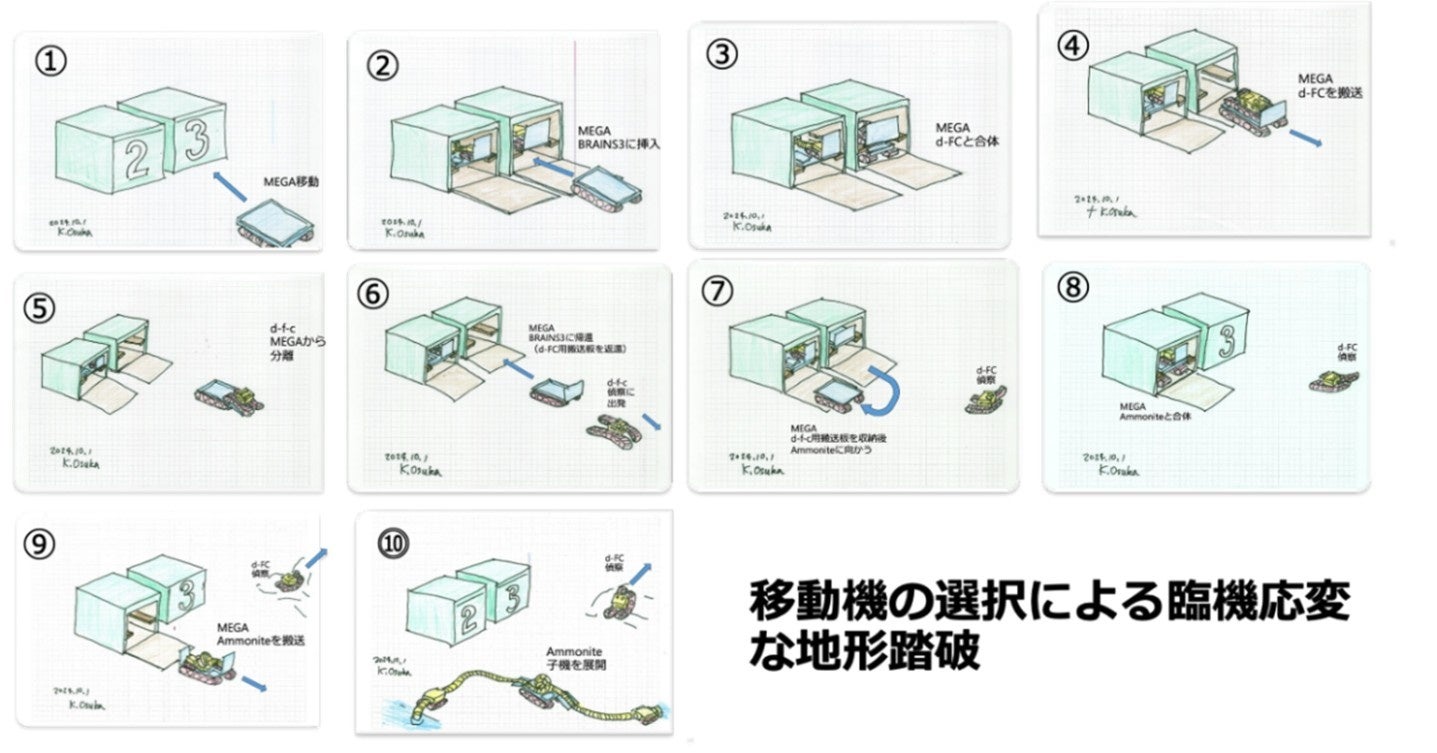

2.デモの流れ

①❶がBRAINS3に向かって近づく

②❶がBRAINS3の中に入る

➂❶が❷と❸と合体する(❶❷❸=MCD となる)

④MCDがBRAINS3を出発する

⑤MCDが探査現場で❷を展開し❸が発車する(❶❷=MCとなる)

⑥❸は偵察に向かい、MCはBRAINS3に向かう

⑦MCはBRAINS3の中で❷を分離し、❶となりBRAINS2に向かう

⑧❶がBRAINS2に入り❹と合体する(❶❹=MIとなる)

⑨MIがBRAINS2から発射され,河道閉塞現場に向かう

⑩MIからポンプロボットと排水ロボットが展開され、排水作業を開始

3.ショート動画

今回のロボットを動画で紹介しています。以下をご覧ください。

※ 準備の都合上、事前申し込みが必要です。11月25日までに常翔学園広報室へお願いします

※ 大雨や強風など天候により実施困難が予想される場合は、同じ日時に梅田キャンパス会議室(大阪市北区茶屋町1-45)で実験の撮影動画を用いて説明します。その場合、取材申し込み者には前日の15時までにメールで連絡します

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像