夏の健康に“お風呂習慣”が効く! 継続的な入浴で夏バテ・熱中症の重症化リスクが軽減する可能性

株式会社バスクリン(本社:東京都千代田区 社長:三枚堂正悟)は、従来より入浴や入浴剤と健康の関係性についてさまざまな調査、研究を行ってまいりました。このたび、例年当社で実施している「バスライフ実態調査」を解析したところ、入浴(湯船につかる浴槽浴)が熱中症や夏バテに対して一定の効果をもたらす可能性があることがわかりました。本リリースでは、夏場の入浴実態とあわせて、入浴の健康効果について、「チームお風呂博士」のメンバーである当社研究員の解説コメントとともにご紹介いたします。

<注目ポイント>

-

夏の代表的な体調不良「熱中症」「夏バテ」が、夏場の身体的な悩みとして年々上昇傾向に

-

継続的な入浴習慣が、熱中症および夏バテの重症化を予防する可能性がある

-

最新の「バスライフ実態調査」から見えてきた、夏場の入浴スタイルとその健康効果

最新の「バスライフ実態調査」の結果から、夏場の身体的悩みのランキングにおいて、「熱中症」と「夏バテ」の項目が年々上昇していることが明らかになりました。このような健康課題の高まりを受け、入浴と熱中症・夏バテの関連性について解析を実施したところ、以下の疫学的知見が得られました。

・入浴頻度が「月3回以下」の方は「週7回以上」と比べて熱中症の重症化リスクが高まる可能性

・夏バテでも同様の結果が得られ、「月3回以下」の方ほど重症化の割合が多い

・一方で「週7回以上」の入浴習慣は、熱中症・夏バテいずれも重症化リスクを下げる可能性がある

・4〜6月に40~41℃の湯温での入浴を行い、6月以降も週7回以上の入浴を継続していると、熱中症経験者の割合が少ない傾向

●夏の健康課題「熱中症」「夏バテ」が年々増加

バスライフ実態調査により、「夏場の身体的悩み・症状」のランキングにおいて、「夏バテ」と「熱中症」が年々上位に挙がってきていることが明らかになりました。これらの傾向から、夏場の健康管理の重要性がより高まっていることが伺えます。

「夏バテ」:2022年 12位 → 2023年 8位 → 2024年 7位

「熱中症」:2022年 34位 → 2023年 31位 → 2024年 30位

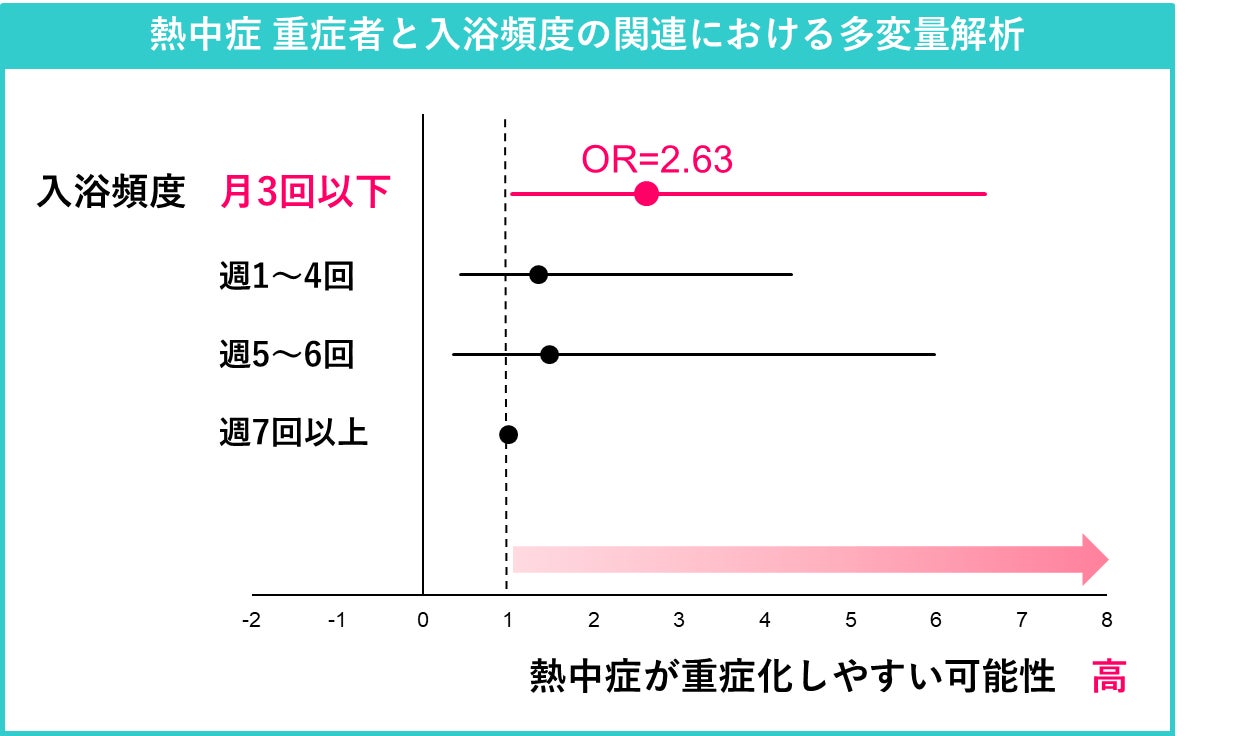

●継続的な入浴は熱中症の重症化を防ぐ可能性

6月以降の入浴頻度と熱中症の重症度の関連について、入浴の実施頻度が月3回以下の方は、週7回以上の方と比較して、熱中症の重症化と有意に関連することがわかりました。このことから、継続的な入浴習慣は、熱中症の重症化リスクを下げる可能性があることが明らかになりました。

【調査概要1】

調査方法:インターネット調査(2022年夏バスライフ実態調査 15-69歳の男女2331人)

解析手法:ロジスティック回帰分析

目的変数:熱中症の重症化有無(救急搬送や病院に行くレベルを重症化あり、それ以外を重症化なしとした。)

説明変数:入浴頻度(月3回以下、週1~4回、週5~6回、週7回以上)、年齢(15~69歳)、性別(男性、女性)、地域(全国47都道府県)

結 果:月3回以下の入浴実施者は、週7回の入浴実施者と比較して、熱中症の重症化のオッズが有意に高く(OR:2.63, 95%CI:1.05-6.58)、熱中症の重症化リスクが高まる可能性が考えられた

運動習慣のない方や普段からシャワー浴の方は、汗をかく習慣が乏しいため、高温多湿環境下で体に熱が発生した際、体温調節がうまく働かず、熱中症の発生リスクが高まることが考えられます。入浴での発汗を習慣化することで、熱中症の重症化リスクを低減する可能性があります。

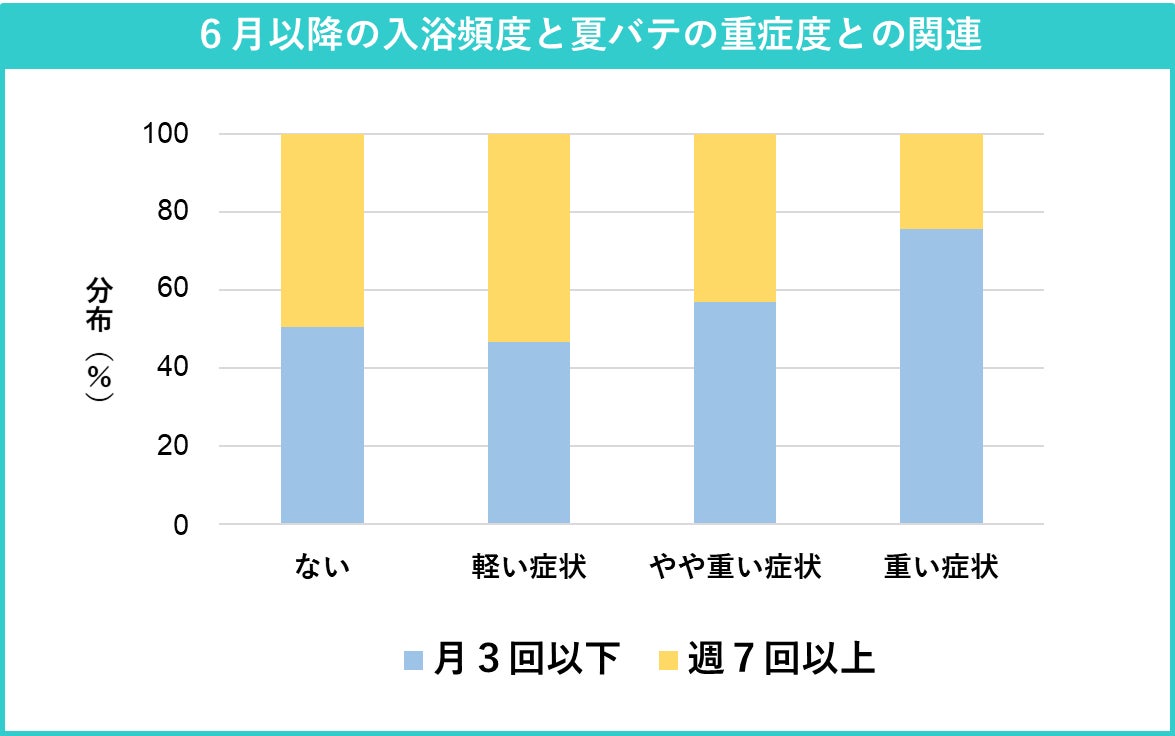

●病院に行くレベルの夏バテ症状にも⁉ 継続的な入浴が重い夏バテ症状の予防につながる可能性

6月以降の入浴頻度と夏バテの重症度の関連について、入浴の実施頻度が月3回以下の方は、週7回以上の入浴頻度の方よりも、「病院に行くレベルでの夏バテ症状があった」と回答された割合が有意に多いことが示されていました※①。

一方で、入浴頻度と夏バテの重症度の関連における多変量解析では、週7回以上の入浴は月3回以下の入浴と比較して、夏バテの重症化リスクが低下する可能性が明らかになりました※②。

【調査概要2】

※①グラフ掲載

調査方法:インターネット調査(2022年夏バスライフ実態調査 15-69歳の男女1558人)

解析手法:カイ二乗検定(夏バテの程度別※1と6月以降の入浴頻度※2をクロス集計)

※1 夏バテを程度別に示した(重い症状は、病院での診療ありとして定義した)

※2 入浴頻度が月3回以下と週7回以上の該当者を比較

結 果:月3回以下の入浴実施者は夏バテの重症者割合が多い

※②グラフ割愛

調査概要1と同様の手法(n=2331)にて解析を実施。週7回以上の入浴実施者は、月3回以下の入浴実施者と比較して、夏バテの重症化のオッズが有意に低く(OR:0.35, 95%CI:0.13-0.95)、継続的な入浴習慣が重い夏バテの重症化を防ぐ可能性が考えられた

夏バテは、クーラーの効いた部屋と屋外の移動などにより、自律神経が乱れることが原因の一つだと考えられています。良質な睡眠で抵抗力を高めることが夏バテの予防につながります。39℃10分入浴により、浴後のリラックス感を高め、良質な睡眠につなげましょう。

●2週間の全身浴習慣「浴トレ」®で、夏の暑さに負けない“汗をかける”体づくりを

夏の暑さに負けない、汗をかける体づくり(暑熱順化)のためには、本格的な夏を迎える前のこの時期から、日常的に無理のない範囲で汗をかくことが大切です。一般的には、ランニングやウォーキングなどの運動を毎日30分程度継続し、発汗を促すことが推奨されていますが、運動習慣が無い方でも行えるのが、毎日のお風呂時間を活用した“入浴トレーニング=「浴トレ」”です。この習慣は、41℃のお湯に肩まで約10分間つかる全身浴を、2週間継続するというシンプルなものです。「浴トレ」を2週間続けると、体温のわずかな上昇で発汗するようになり、熱が体にこもりにくい「汗をかける体」へと変化していきます。※実施の際は、入浴前後にしっかりと水分補給を行い、無理のない範囲で体調と相談しながら行ってください。

また、本格的な夏の到来後は、入浴法を“夏バテ対策モード”に切り替えることも重要です。就床90分前を目安に、39℃10分程度の入浴を行うと、自律神経が整い、心身のリラックスや良質な睡眠につながります。夏バテの方は、自律神経の乱れにより、体温調整がうまくできず、結果として熱中症リスクも高まることが考えられるため、夏の疲れを翌日に持ち越さないように入浴を習慣化し、基本的な水分・塩分・栄養補給なども含め、多面的に夏バテ・熱中症対策を講じてください。

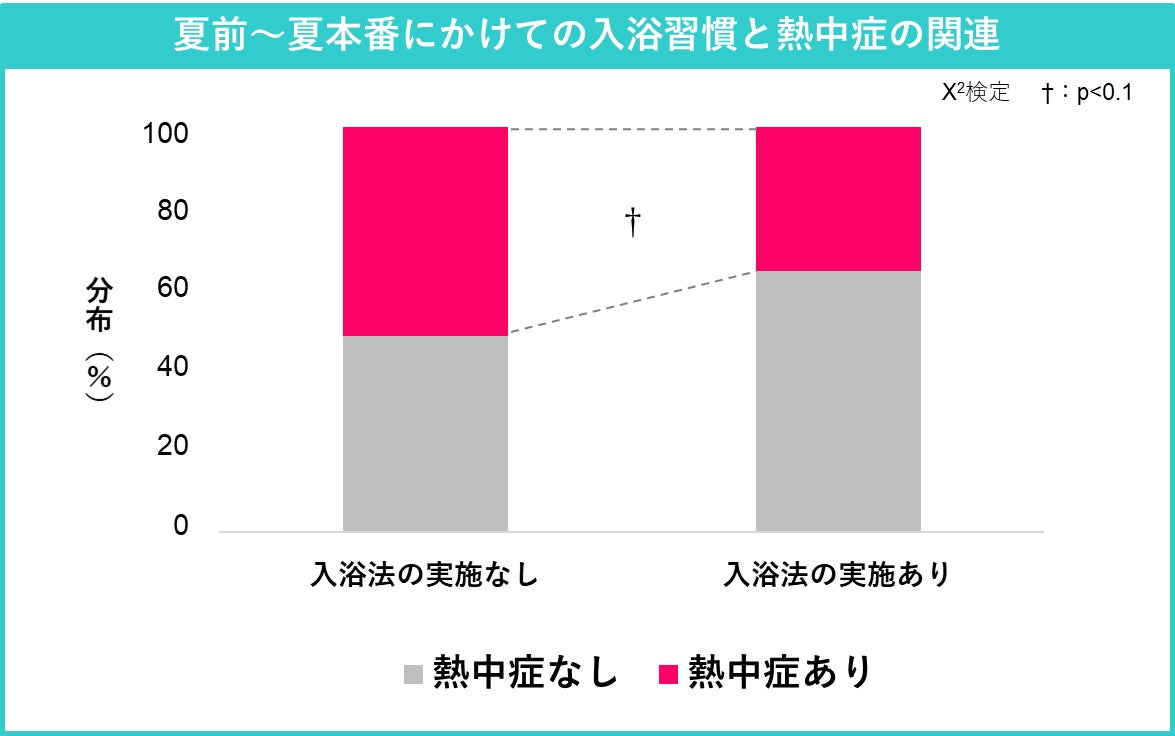

なお、今回の調査でも本格的な夏を迎える前の「浴トレ」、夏を迎えた後の「継続的な入浴」を併せて実践している方は、熱中症を経験した割合が少ない傾向も確認されています。

【調査概要3】

調査方法:インターネット調査(2022年夏バスライフ実態調査 15-69歳の男女2000人)

解析手法:カイ二乗検定(熱中症の有無※3と入浴法実施※4の有無のクロス集計)

※3 2024年6月以降に熱中症の症状があった人を熱中症あり、なかった人を熱中症なしとした(症状の程度は問わない)

※4 2024年4-6月に40-41℃入浴を実施 かつ 6月以降の入浴頻度が週7回以上の該当者を入浴法の実施ありと定義した

結 果:4-6月に40-41℃入浴を実施し、6月以降の入浴頻度が週7回以上は、熱中症経験者の割合が少ない傾向がある

●最新「バスライフ実態調査」:夏場の入浴スタイルについて

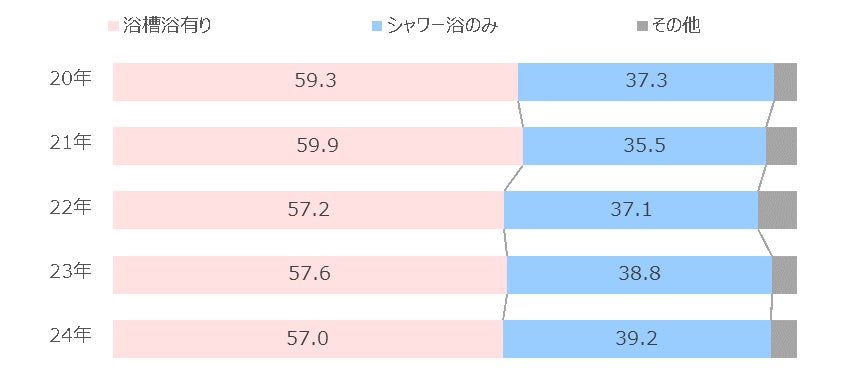

①夏場の基本的な入浴スタイル

夏時期の入浴スタイルについて、2020年からの経年比較を行ったところ、浴槽浴とシャワー浴の割合に大きな変化は見られませんでした。

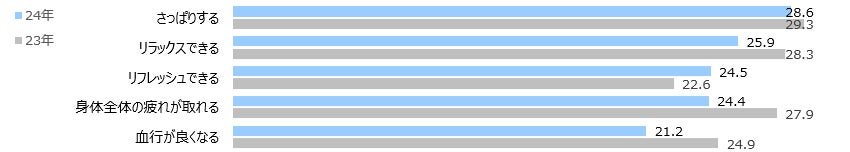

②夏場の浴槽浴に期待する効果

夏場の浴槽浴に対して期待する効果を調査(複数回答)したところ、「さっぱりする(28.6%)」、「リラックスできる(25.9%)」、「リフレッシュできる(24.5%)」、「身体全体の疲れが取れる(24.4%)」、「血行が良くなる(21.2%)」という結果でした。これらの結果から、夏でも浴槽浴が日々のリフレッシュや健康維持の手段として広く支持されていることが分かります。

【調査概要】

調査名 : 2024年夏バスライフ実態調査

調査対象 :自宅に浴槽のある全国の15-69歳の男女2,000人

調査方法 :インターネット調査

調査期間 : 2024年9月19日(木)~9月25日(水)

※構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

今回の調査と研究結果から、入浴が夏の健康リスク低減に貢献する可能性が示されました。今後も株式会社バスクリンでは、「お風呂と健康」の関係性に関する研究を深め、お客様の健やかで心地よい生活に貢献してまいります。

夏に負けない体づくりの情報を発信中!

バスクリン特設サイト:暑さに負けない!「熱中症予防のための入浴法提案サイト」

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像