【ピジョン にっこり授乳期研究会、10年ぶりの授乳期母子状況調査】「授乳は家族でおこなう」という意識が高まり、「さく乳した母乳」や「液体ミルク」などさまざまな栄養源が併用される

~ご家族ごとに異なる授乳を中心に子育てを応援、母乳育児の大切さも伝え続ける~

ピジョン株式会社(本社:東京都中央区、社長:矢野 亮)は、当社と専門家によるプロジェクト「ピジョン にっこり授乳期研究会」の活動として、授乳期におけるママの意識や現状を明らかにするため、「授乳期母子状況調査」を実施しました。一部結果には2014年におこなった調査(※1)から2024年までの10年間の変化を含み、全国の20~44才の女性計20,000人のうち、第一子妊娠中の妊婦447人と、子どもが1人で生後3才未満など条件に合致する母親1,558人の回答を抽出しました。

■「授乳期母子状況調査」主要トピックス

【授乳への意識】「授乳は家族でおこなうもの」という意識が高まる

0~5ヵ月児の母親の妊娠当時の考え方として、「授乳は、周囲(夫や家族)と協力しておこなうことだと思う」と回答した割合が、前回調査から6ポイント増加し64%へ。授乳は母親だけが向き合うものではなく、「家族でおこなうもの」という意識の高まりが見える結果となった。

【さまざまな栄養源を選択】「さく乳した母乳」や「液体ミルク」など増加

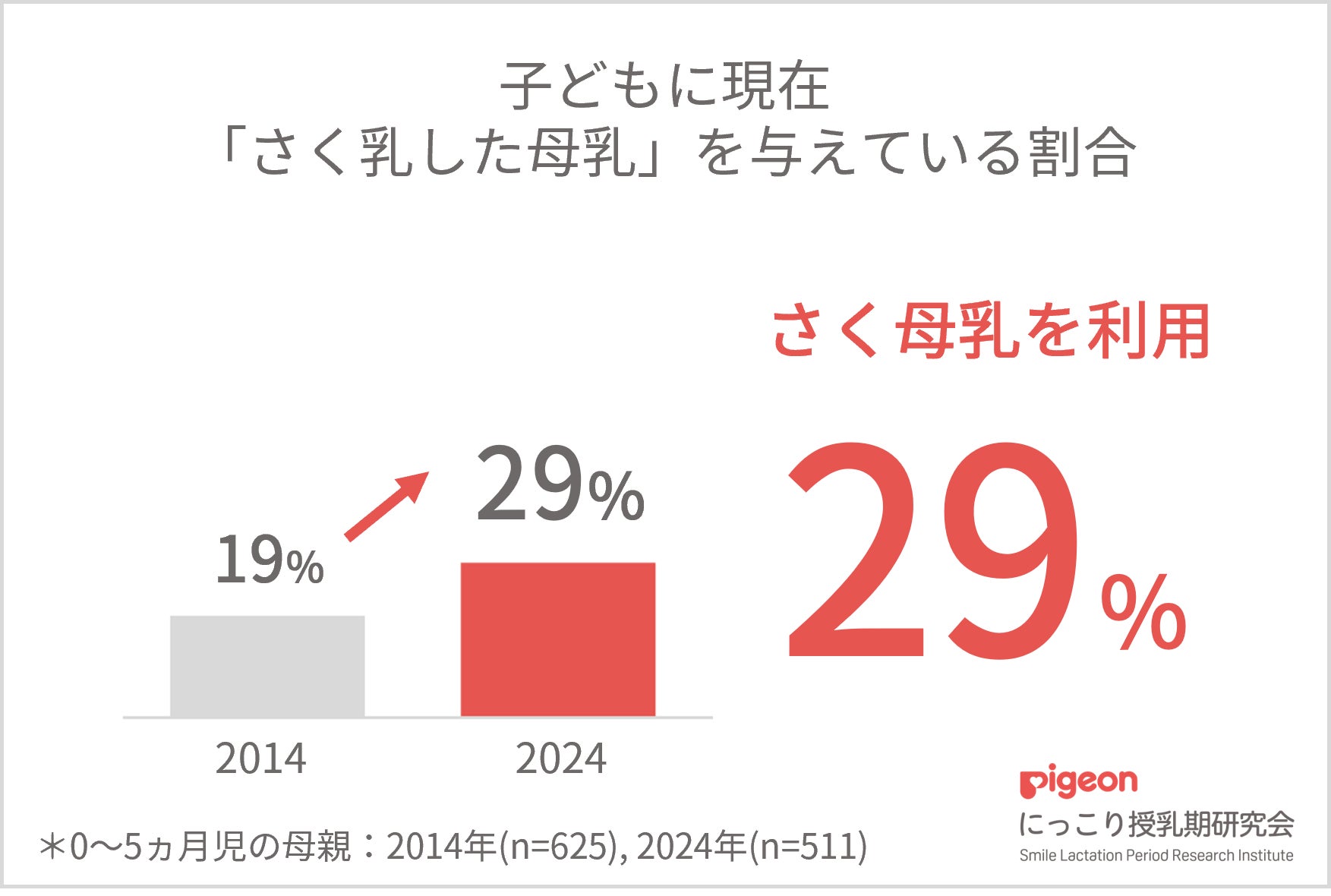

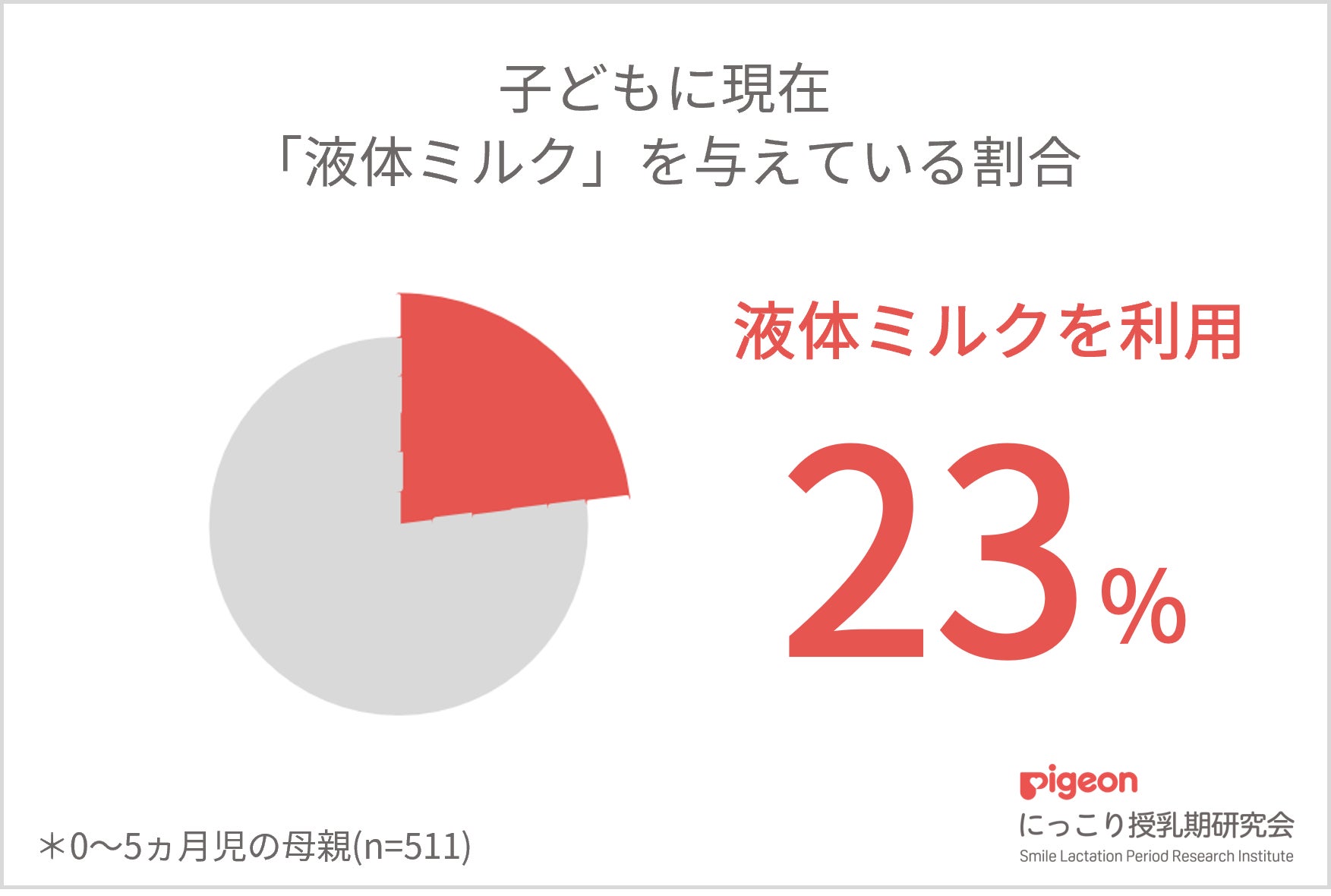

0~5ヵ月児の母親が現在子どもへ与えているものとして当てはまるものをすべて選択した場合、「さく乳した母乳」は10ポイント増加し29%。2018年より国内での製造販売が可能となった「液体ミルク」は23%であり、乳児の栄養源の併用が示唆された。

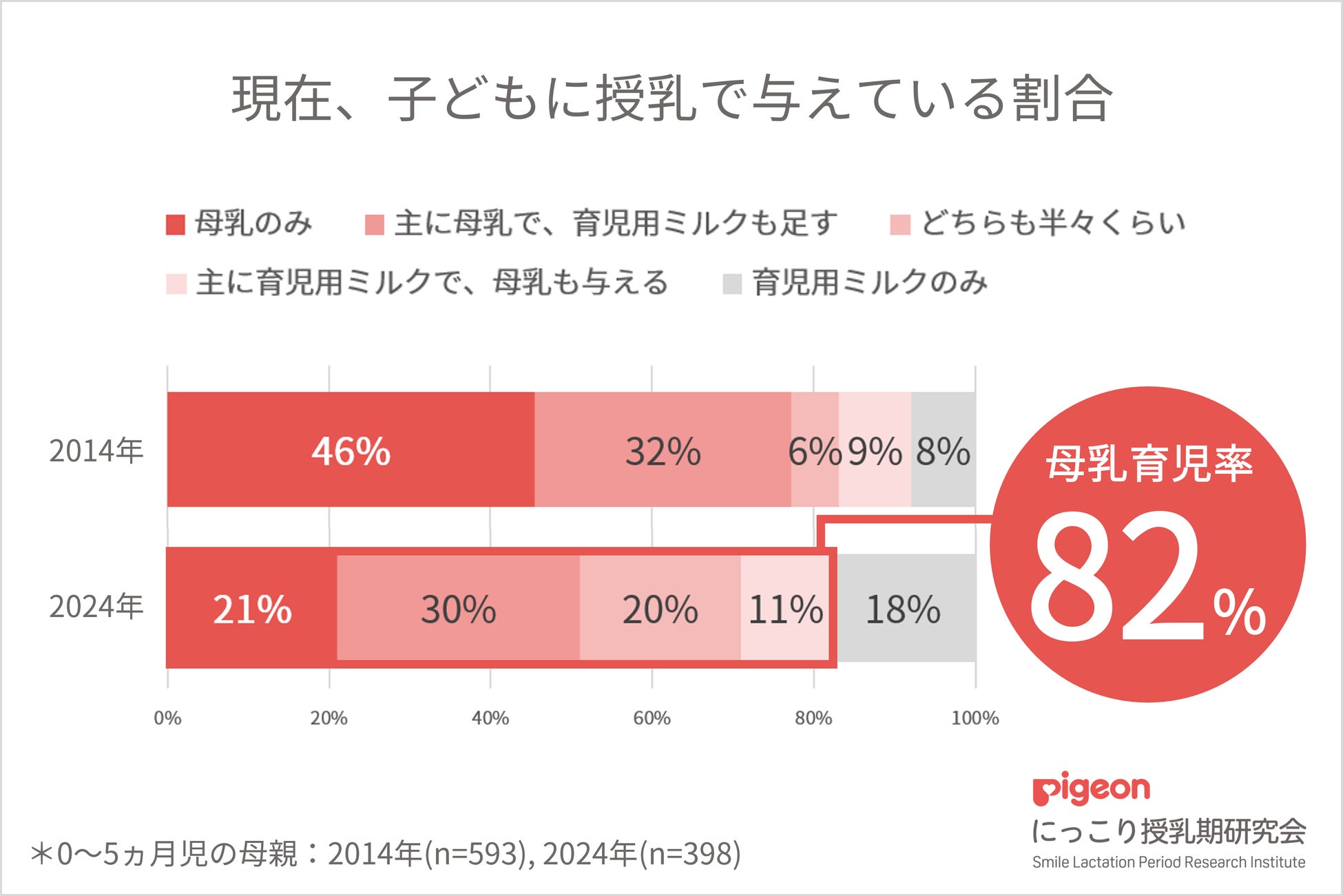

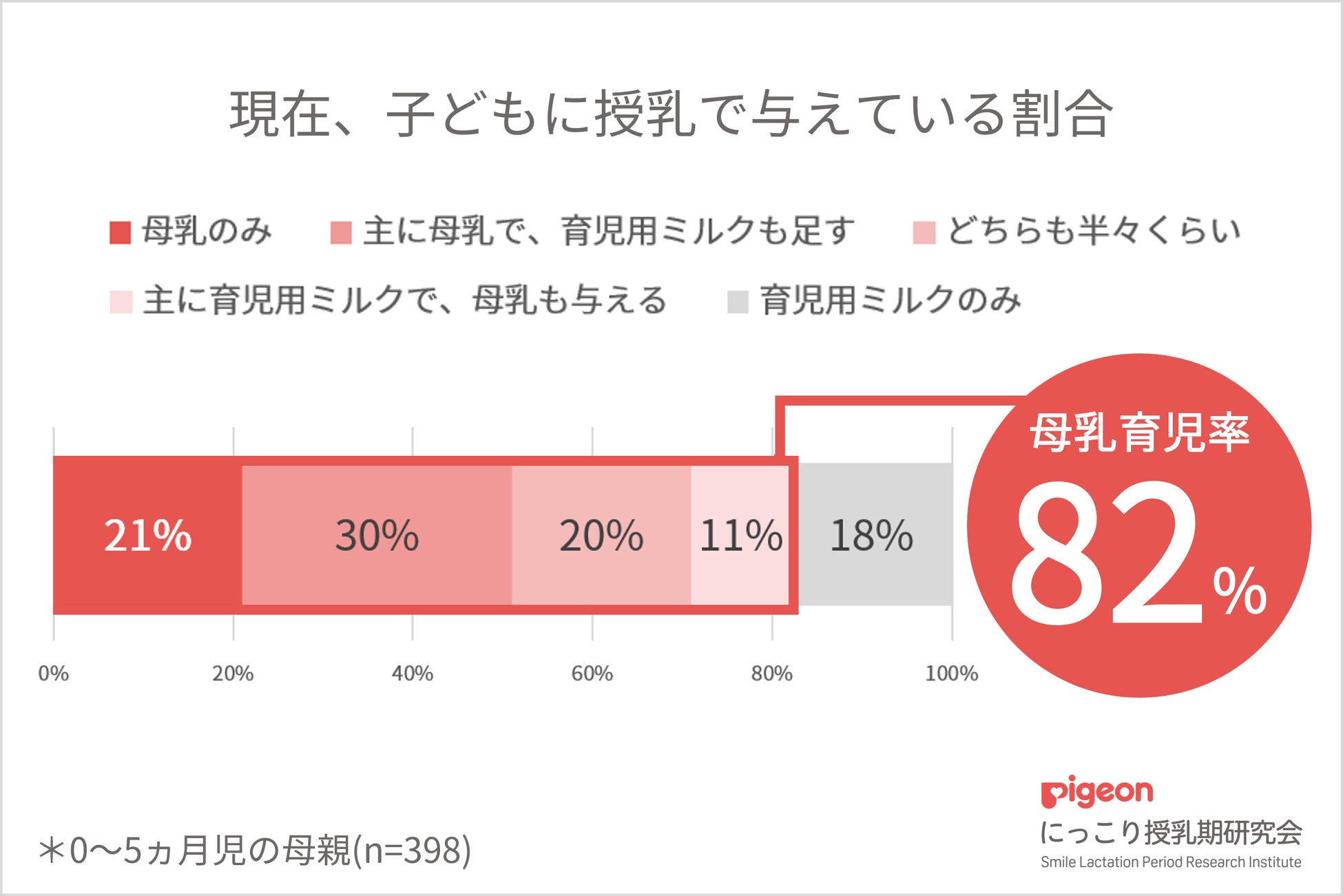

【授乳実態】育児用ミルクとの併用を含めると8割以上のママが母乳を与えている

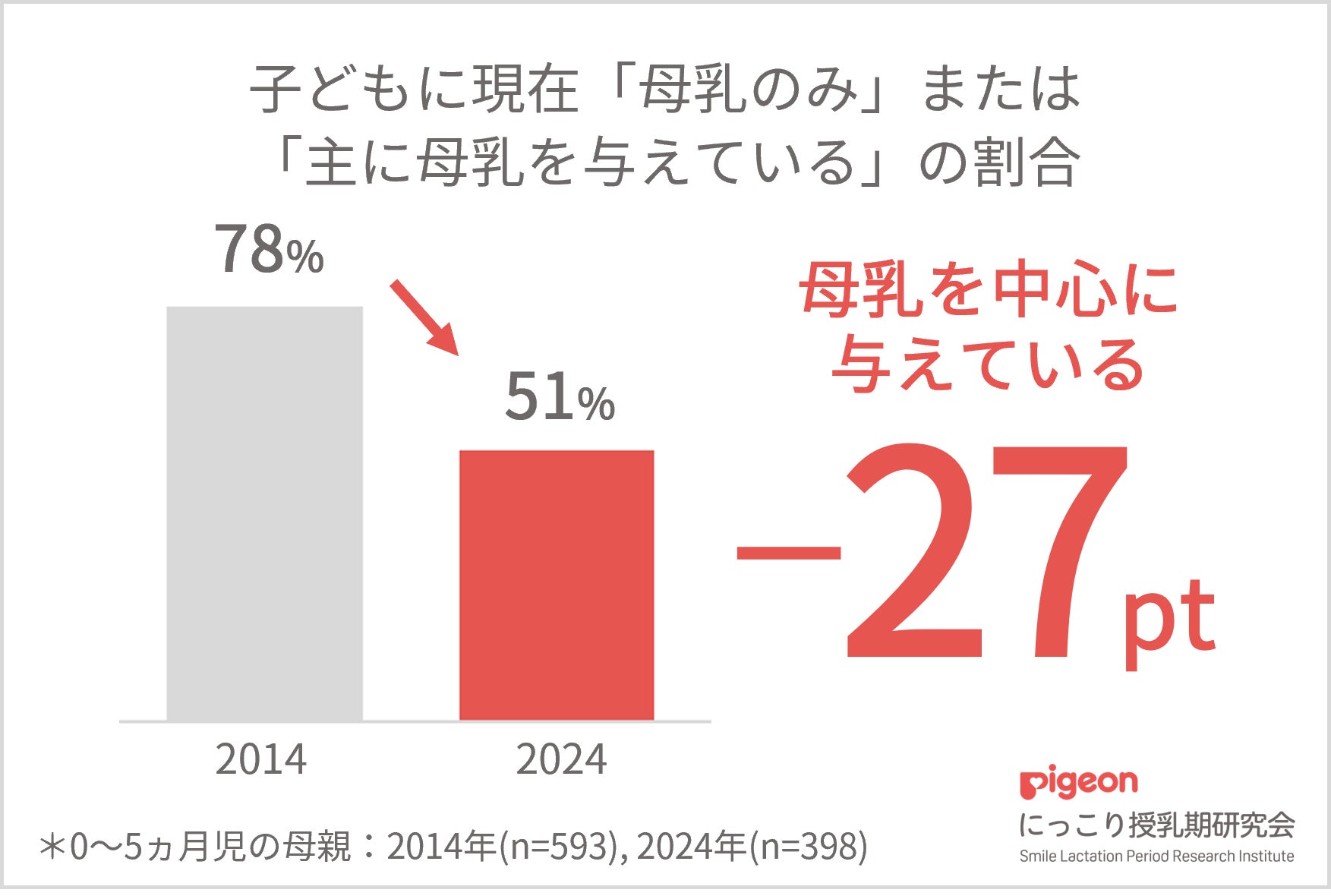

0~5ヵ月児の母親の82%が現在子どもへ母乳を与えており、母乳育児率は高い結果に。一方で、前回調査と比較すると、「母乳のみ」と回答した割合は25ポイント減少した。

母乳育児率は、「育児用ミルクのみ」以外を選択した割合。母乳育児は与える量の多さではなく、少しでも続けられることが大切だと捉えている。

世界保健機関(WHO)と国連児童基金(ユニセフ)は、乳児の健康と成長のために母乳育児を推奨しています。医学的見地からも、母乳育児の価値を認識し取り入れることが大切です。

※1 2014年におこなった調査概要や詳細は、プレスリリース(https://www.pigeon.co.jp/release/service/pdf/150324_2.pdf)を参照ください

※本調査結果を引用・転載される際は、必ず「ピジョン にっこり授乳期研究会調べ」のように出典を表記ください

■「授乳期母子状況調査」調査結果

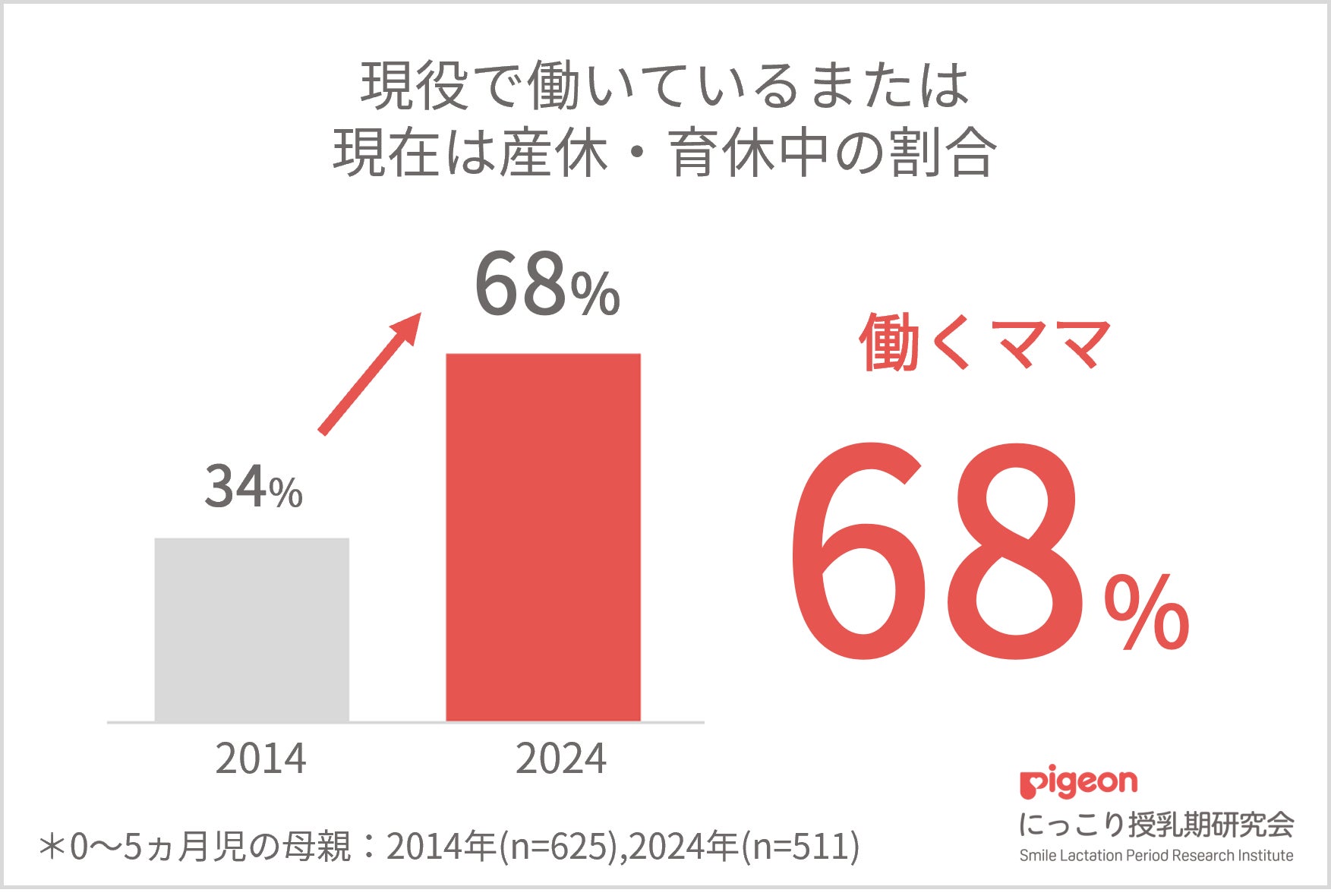

◎ 母親の就労状況の変化:女性の社会進出が進み、働くママは約7割

女性の社会進出を背景に、母親の就労状況が変化しています。2014年と比較し、0~5ヵ月児の母親において、「現役」で働く母親は5%から11%へ、「産休・育休取得中」の母親は30%から57%へ増加。それに伴い「復職予定者」の割合も71%から78%へと増えました。

◎ 授乳への意識:「家族と協力しておこなうもの」が増加

授乳への意識について尋ねた設問では、0~5ヵ月児の母親の64%が「授乳は、周囲(夫や家族)と協力しておこなうことだと思う」と回答。前回調査の58%から6ポイント増加しており、授乳は母親だけが向き合うものではなく、「家族でおこなうもの」という意識の高まりがうかがえました。

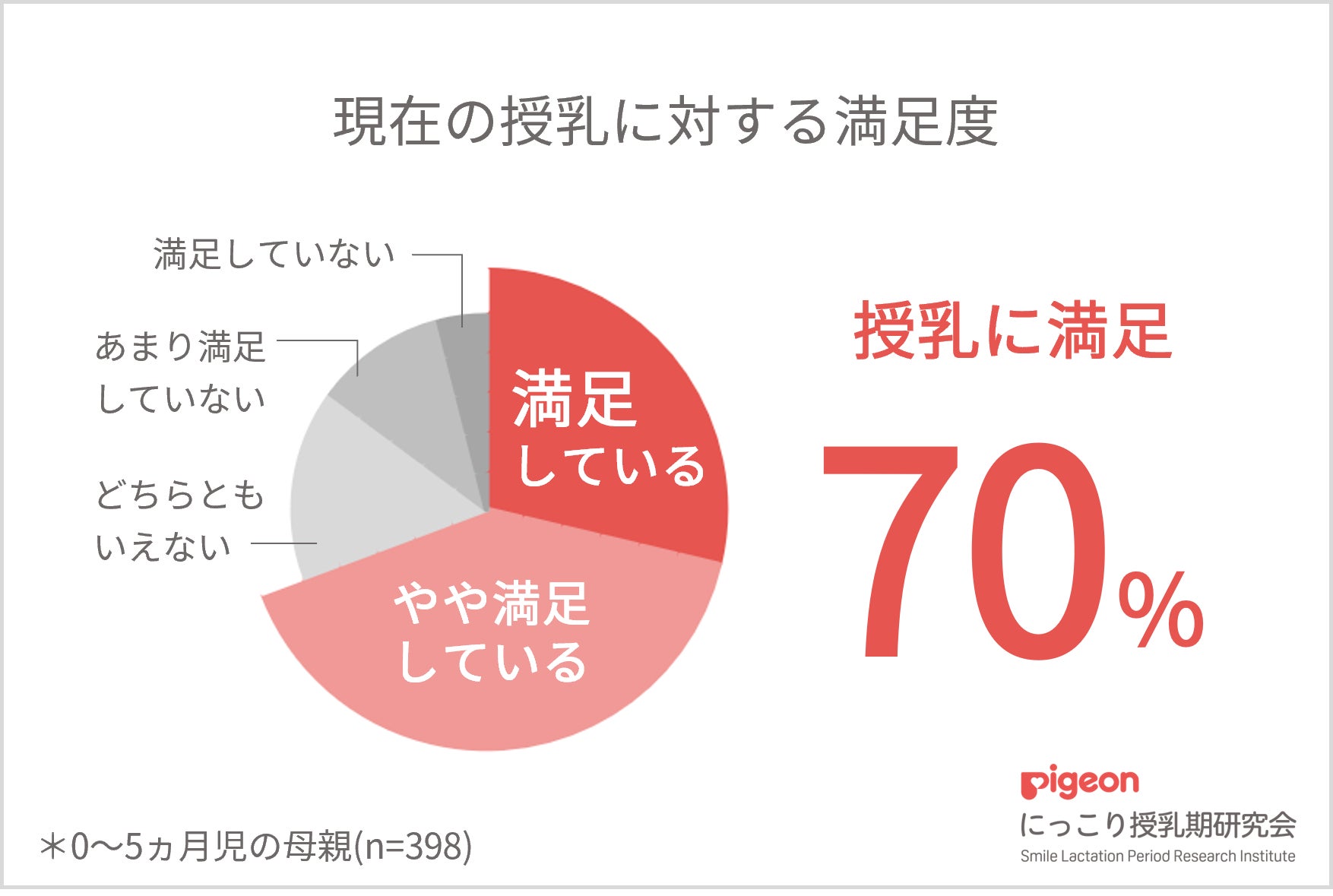

◎ 授乳に対する母親の満足度:母親の70%が満足している

「お子さんへの授乳に対して、現在どの程度満足していますか」の設問には、0~5ヵ月児の母親の70%が、現在の授乳に「満足している」「やや満足している」と回答。授乳に対して満足している母親が多い結果となりました。

◎ 授乳実態【1】:育児用ミルクとの併用も含めると、母乳を与えている割合は高い

0~5ヵ月児の母親の82%が子どもへ母乳を与えており、母乳育児率(「育児用ミルクのみ」以外を選択した割合)は高い結果となりました。

◎ 授乳実態【2】:「さく乳した母乳」「液体ミルク」など複数の栄養源が取り入れられている

0~5ヵ月児の母親が子どもに現在与えているものとして当てはまるものをすべて選択した結果、「さく乳した母乳」は10ポイント増加し29%。2018年より国内での製造販売が可能となった「液体ミルク」は23%となりました。乳児への新たな栄養源として受け入れられていることが伺え、また複数を併用していることが示唆されています。例えば「外出時には液体ミルクを与える」といったように、生活の場面や状況に応じて栄養源が柔軟に選択されていることが想定されます。

◎授乳実態【3】:妊婦の半数近くが母乳育児の特性を理解していない

母乳育児率が8割を超える一方で、0~5ヵ月児の母親で現在「母乳のみ」または「主に母乳を与えている」割合は27ポイント減少しています。母乳を中心に与える母親の割合が減少した一つの理由として、「母乳育児の特性が十分に理解されていない」ことが影響している可能性があります。

母乳育児の特性について、「聞いたことがあり、内容もよく理解している(内容認知)」項目を尋ねたところ、いずれも非該当(=いずれも内容認知していない)の妊婦が約半数に上りました。母乳育児について十分に理解されていない現状が露わになった数値であり、母乳育児に関する情報や知識の浸透の余地があると考えられます。

調査概要

調査期間:2024年10月2日~10月7日

調査手法:WEBアンケート調査

調査機関:株式会社マクロミル

調査対象:調査業・広告代理業・マーケティング業の本人従事者・家族従業者を除外した全国の20~44才女性 有効回答数:20,000人のうち、妊婦:447人(第一子を妊娠中)、ママ:1,558人(子どもは1人で生後3才未満且つ同居中、母乳または育児用ミルクを与えたことがある女性)

※本調査結果を引用・転載される際は、必ず「ピジョン にっこり授乳期研究会調べ」のように出典を表記ください

■「ピジョン にっこり授乳期研究会」の専門家・堀内 勁(たけし)先生による解説

小児科医 堀内 勁先生

聖マリアンナ医科大学 小児科学教室 名誉教授

日本周産期精神保健研究会 顧問

◎「授乳」は単なる栄養摂取ではなく、親子がお互いを全身で感じる特別な時間

授乳は、母乳やミルクを与えるだけでなく、親子のふれあいとコミュニケーションの大切な時間です。見つめ合い、肌がふれあい、やさしく語りかけながら、ぬくもり・におい・心拍・息づかいを通して、こころと身体がつながり、お互いを深く感じます。

◎ 専門家としては、母乳育児の特性をぜひ活かしてほしい

母乳育児は、母子にとって多くのメリットがあります。母親にとっては、赤ちゃんがおっぱいを吸うことで母親も赤ちゃんもオキシトシン分泌が促され、産後の回復を助け、愛着を強めます。赤ちゃんにとっては、免疫成分が豊富な初乳をはじめ、急性中耳炎やぜんそく、アトピー性皮膚炎などの発症リスク軽減も報告されています。さらに、ママの食べたものが母乳の味や香りに影響することがわかっており、赤ちゃんは母乳を通して味覚を養い、家庭の食文化を身に付けます。

◎ 自分が安心できる専門家を妊娠中に見つけておくことがポイント

初めての授乳は戸惑うことも多いもの。うまくいかなくて当然で、慣れるまでは時間がかかります。産後は慌ただしい日々になるため、パートナーやご家族に加え、自分が安心できる専門家を妊娠中に見つけておくことが大切です。また、バースプランを持ってお産施設へ授乳方針を確認しましょう。

授乳の悩みやケアはもちろん、不安な気持ちも気軽に話せて、あなたの子育てに伴走してくれる存在は心強いものです。産後ケアとして、施設への宿泊や、自宅に来てもらい授乳相談をするなどさまざまなサポートを受けられるので、出産する施設や自治体窓口へ行って、尋ねてみましょう。

◎ 豊かな授乳と子育てに向けて、まずは母乳ではじめてみませんか

授乳が安定するまでの道のりは人それぞれ。慣れていくには、まずははじめてみることから。生まれたら、すぐに赤ちゃんを抱き、おっぱいをくわえてもらいましょう。初乳が出る最初の3日間は、飲む量よりも、赤ちゃんが欲しがる時に何度でも吸ってもらうことが大切です。次に、自宅での授乳を始めて1週間。1か月健診では専門家に授乳の状態を確認してもらい、その後もサポートを受けながら、自分たちらしいペースを見つけていきましょう。

出産後はじめの3か月間は、それ以降と比較して母乳育児が安定させやすい期間とされています。授乳が安定すれば、母乳、ミルク、母乳とミルクの混合など、その時の状況や考えに合わせた多様な選択ができ、授乳や子育ての時間がとても豊かに感じられる時期がやってきますよ。

■世界保健機関(WHO)と国連児童基金(ユニセフ)による授乳に関するメッセージ

世界保健機関(WHO)と国連児童基金(ユニセフ)は、母乳育児の特性として、乳児にとって母乳は理想的な食べ物であり、免疫力を高めて感染症を予防し、子どもの将来の肥満やⅡ型糖尿病を予防すること、母親の将来の乳がんや卵巣がんを予防することを挙げています。また、乳児の健康と成長のために、乳児が生後6ヵ月間は母乳だけを飲み、その後必要に応じて栄養が十分な補完食を食べながら2才以上でも子どもが欲しがる間は母乳を飲み続けることを推奨しています。(1)(2)

■参考

・参考文献

(1) WHO. GUIDELINE:Protecting, promoting and supporting BREASTFEEDING IN FACILITIES providing maternity and newborn services. 2017. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf .(参照 2025-04-28).

(2) UNICEF. Breastfeeding A Mother’s Gift, for Every Child. 2018. https://www.unicef.org/media/48046/file/UNICEF_Breastfeeding_A_Mothers_Gift_for_Every_Child.pdf .(参照 2025-04-28).

・ピジョン にっこり授乳期研究会

育児用品メーカーのピジョン株式会社と、産婦人科医、小児科医、助産師、公認心理師などの専門家による、親子の授乳期におけるさまざまな課題へのソリューションを考えるプロジェクト。

ピジョンがモノづくりで蓄積してきた研究や調査をベースに、専門家と共に授乳期への理解を深め、議論を行いながら、ご家族に「にっこり」を届けることをゴールに、2015年に発足しました。

URL:https://www.smile-lactation.com/jp/

・ピジョン株式会社

ピジョンの存在意義である「赤ちゃんをいつも真に見つけ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」に基づき、企業として、商品やサービスをお届けするだけではなく、育児を支える社会の一員としてどうあるべきか。その姿勢を、専門家の方々とのプロジェクトを通じて、少しずつ形にしていきたいと考えています。

もしも母乳が出なくても

ママのその時の気持ちを専門家に相談し、周囲のサポートを得ながら、ミルクを足していけるといいでしょう。もしも母乳が出なくても、不安になる必要はありません。

ピジョン株式会社

ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。

60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。

ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。

赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。

https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 出産・育児マーケティング・リサーチ

- ダウンロード