アクティブシニア向け賃貸住宅「へーベルVillage」2年間で健康促進行動の工夫や行動量の増加が明らかに

~入居者に向けた追跡調査結果から分かるフレイル予防のヒントは「イエナカ活動」にあり~

旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大和久 裕二)シニア事業本部およびLONGLIFE総合研究所は、運営するシニア向け賃貸住宅「へーベルVillage(ヴィレッジ)」の入居者を対象に2023年1月および2025年4月の2回にわたり、生活の実態と意識に関する調査を実施しました。この調査を通じて、当社が提供する商品・サービスが2年間で入居者にどのような影響を与えたかを考察しましたので、その結果をご報告いたします。

■主な調査結果

2回にわたる調査結果の比較により、下記のことがわかりました。

1.2年間で「安心・安全・健康長寿応援メソッド(※1)」の取組みが定着し、入居者の健康行動がさらに増加。「運動」と「食事」は住環境、「交流」は相談員としかけが健康行動のきっかけに

2.月1回の相談員訪問による応援活動継続により、平均年齢83歳でも半数がこの2年で新しいことに挑戦したことに加え、健康行動に工夫が見られるように

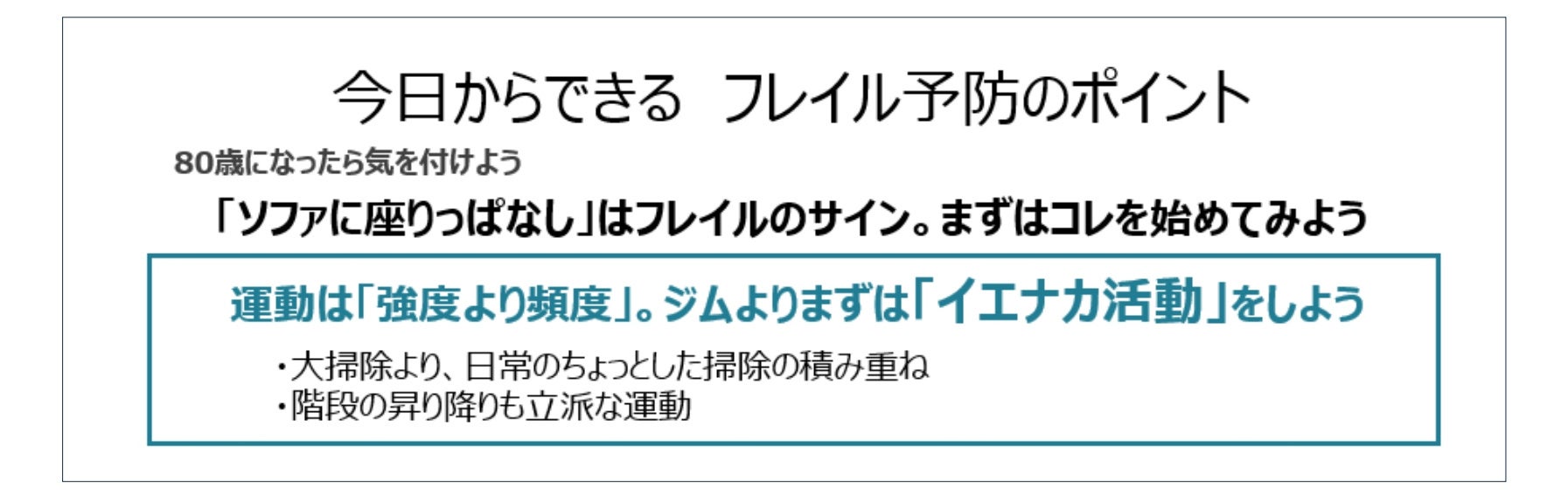

3.フレイル予防のヒントは運動の“強度”より“頻度”。まずは身近な「イエナカ」活動を

※1.関連レター:https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/press/20220222/index/

■調査の概要

・調査時期:2023年1月、および2025年4月の2回

・調査方法:アンケート調査及び面談記録による事例検討

・調査対象:ヘーベルVillage入居者 79名/うち有効回答数64名(69~96歳、平均年齢83.3歳)

■調査結果概要

1.2年間で「安心・安全・健康長寿応援メソッド」の取組みが定着し、入居者の健康行動がさらに増加。「運動」と「食事」は住環境、「交流」は相談員としかけが健康行動のきっかけに

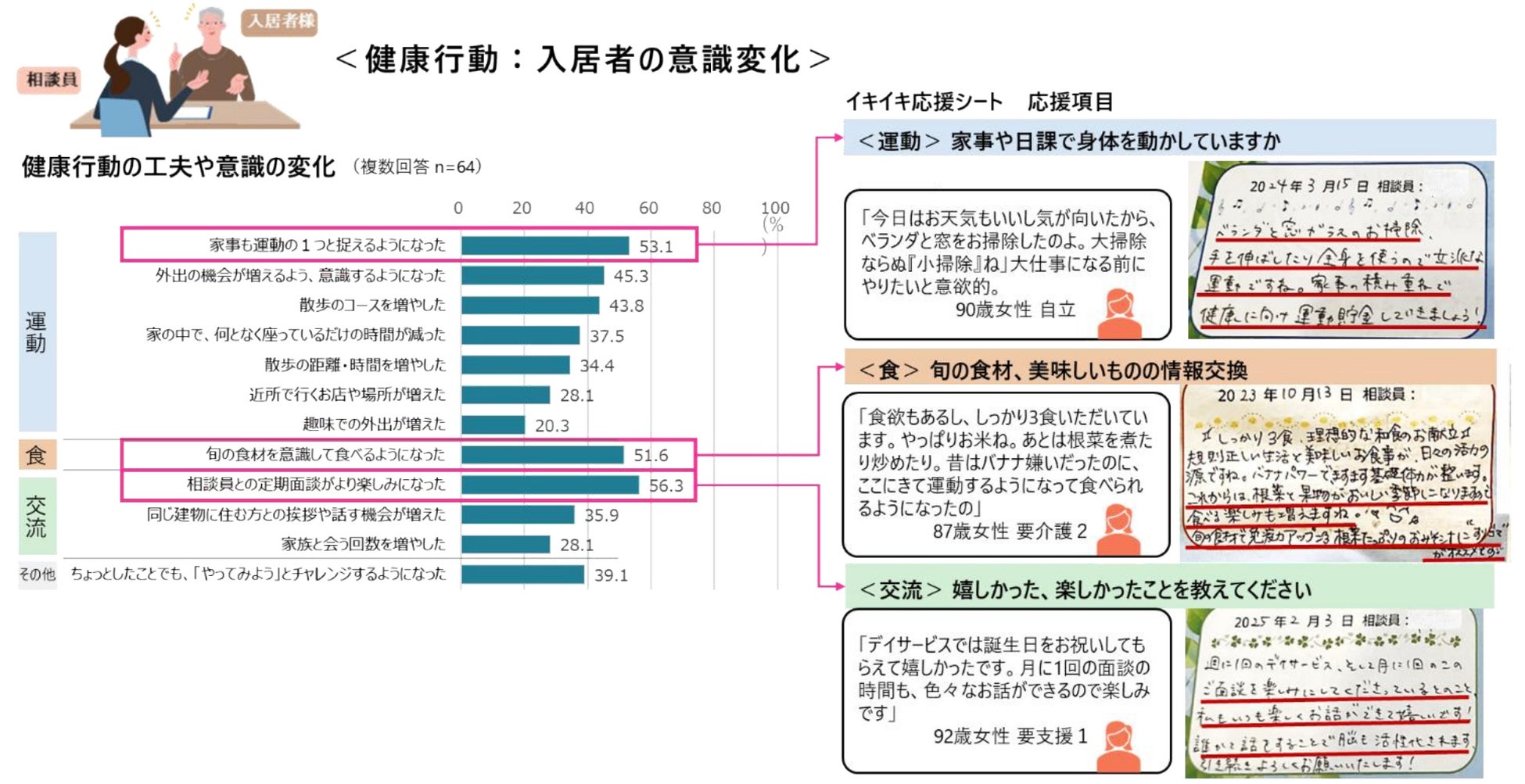

ヘーベルVillageの立地特性や間取り・設備、そして提供するサービス「安心・安全・健康長寿応援メソッド」によって、この2年間で健康長寿延伸に重要とされる「運動」「食事」「交流」という健康行動が増えたことが分かりました。

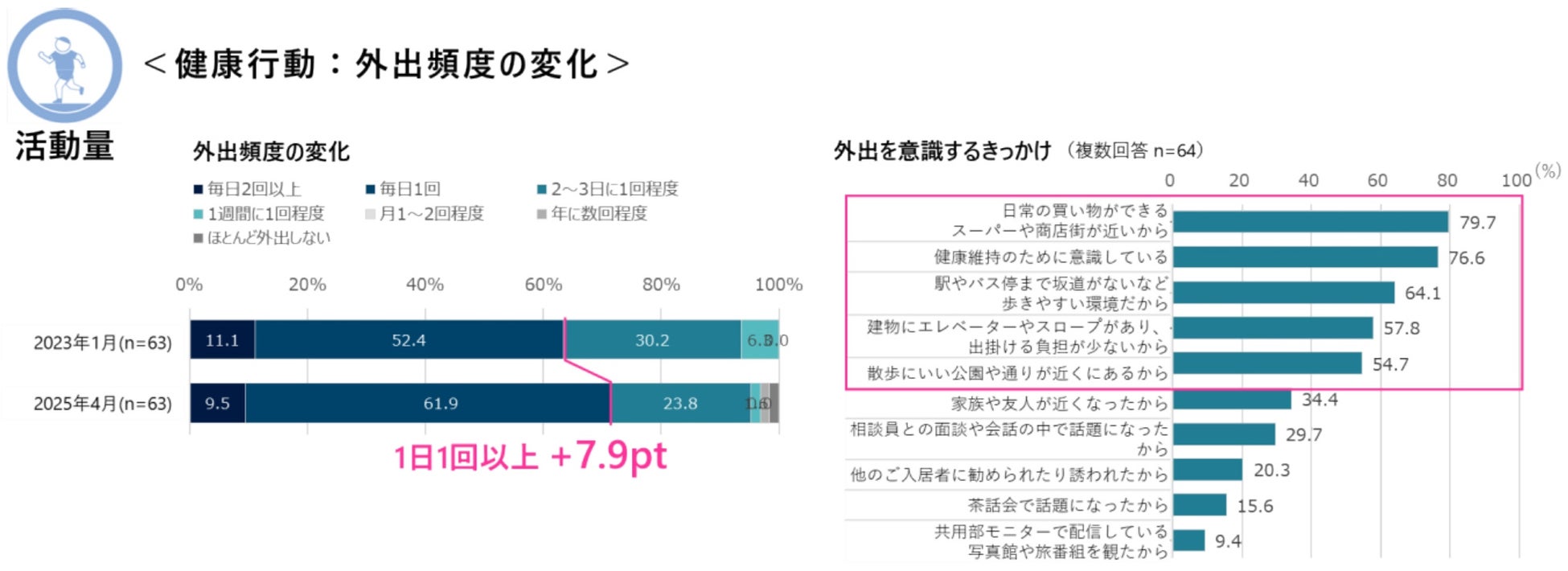

① 活動量:買い物・散歩、習い事、家族・友人とのお出掛けなどで、1日1回以上外出している方が7.9pt増加。スーパーや公園が近い、駅まで坂がない等の出掛けやすい立地、エレベーターやスロープで出掛ける負担が少ないことが外出のきっかけになっている実態が明らかになっています。

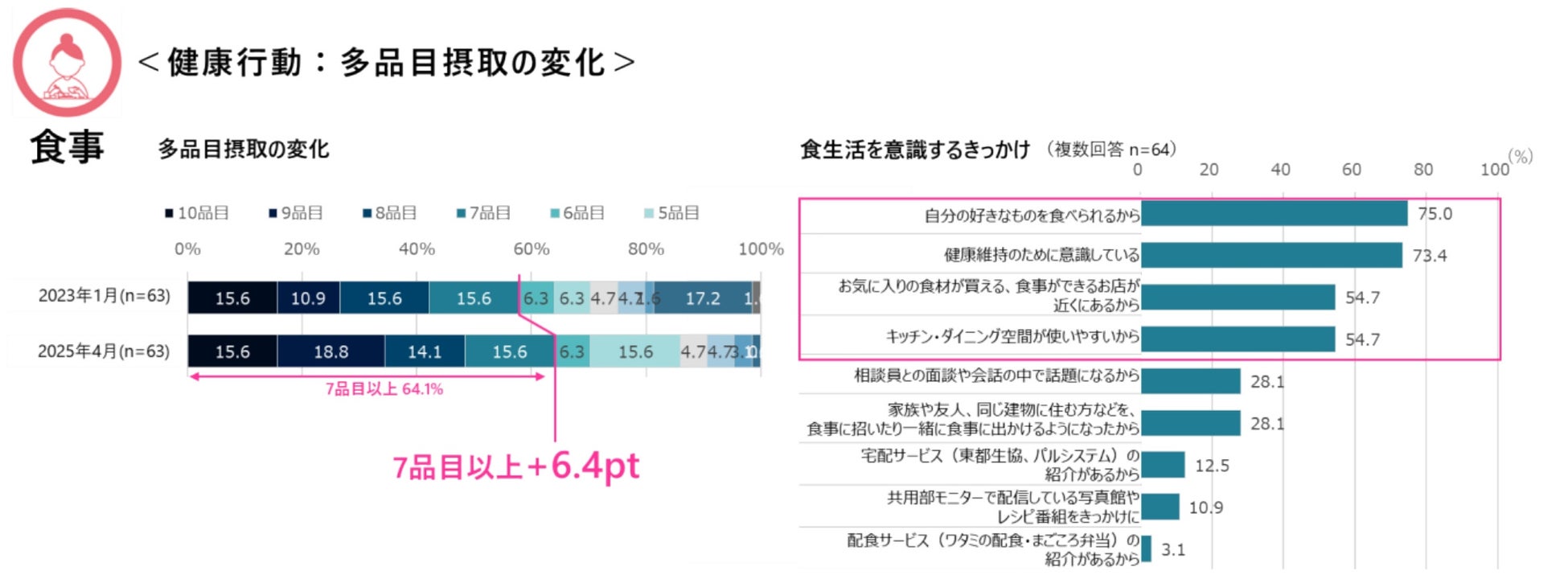

② 食事:毎日の食事に欠かせない10食品群のうち7品目以上の多品目接種をしている方が6.4pt増加。自分で好きな食材を購入、調理し食べる生活が日常の食生活を楽しむきっかけになっています。

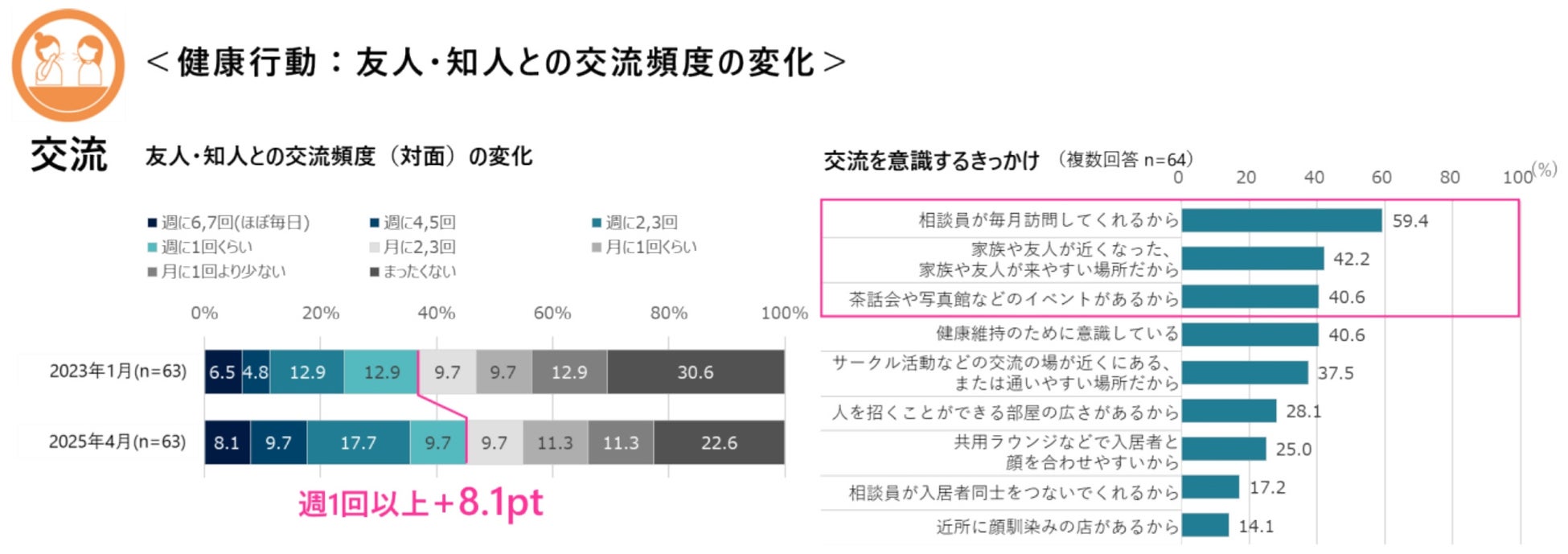

③ 交流:年齢を重ねることで減少しやすい友人・知人との対面交流を週1回以上している方が8.1pt増加。相談員の訪問も交流と捉え、ラウンジで開催する茶話会や写真館などのイベントは入居者同士の交流のきっかけになっています。

2.月1回の相談員訪問による応援行動継続により、平均年齢83歳でも半数がこの2年で新しいことに挑戦したことに加え、健康行動に工夫が見られるように

「安心・安全・健康長寿応援メソッド」として、月1回訪問する相談員によって「イキイキ応援シート」を活用した応援活動を継続した結果、高齢になってからでも新しいことに挑戦するだけでなく、既に実施してきた健康行動についても新しい方法を試してみるなど、入居者自ら工夫を凝らしている実態が明らかになりました。

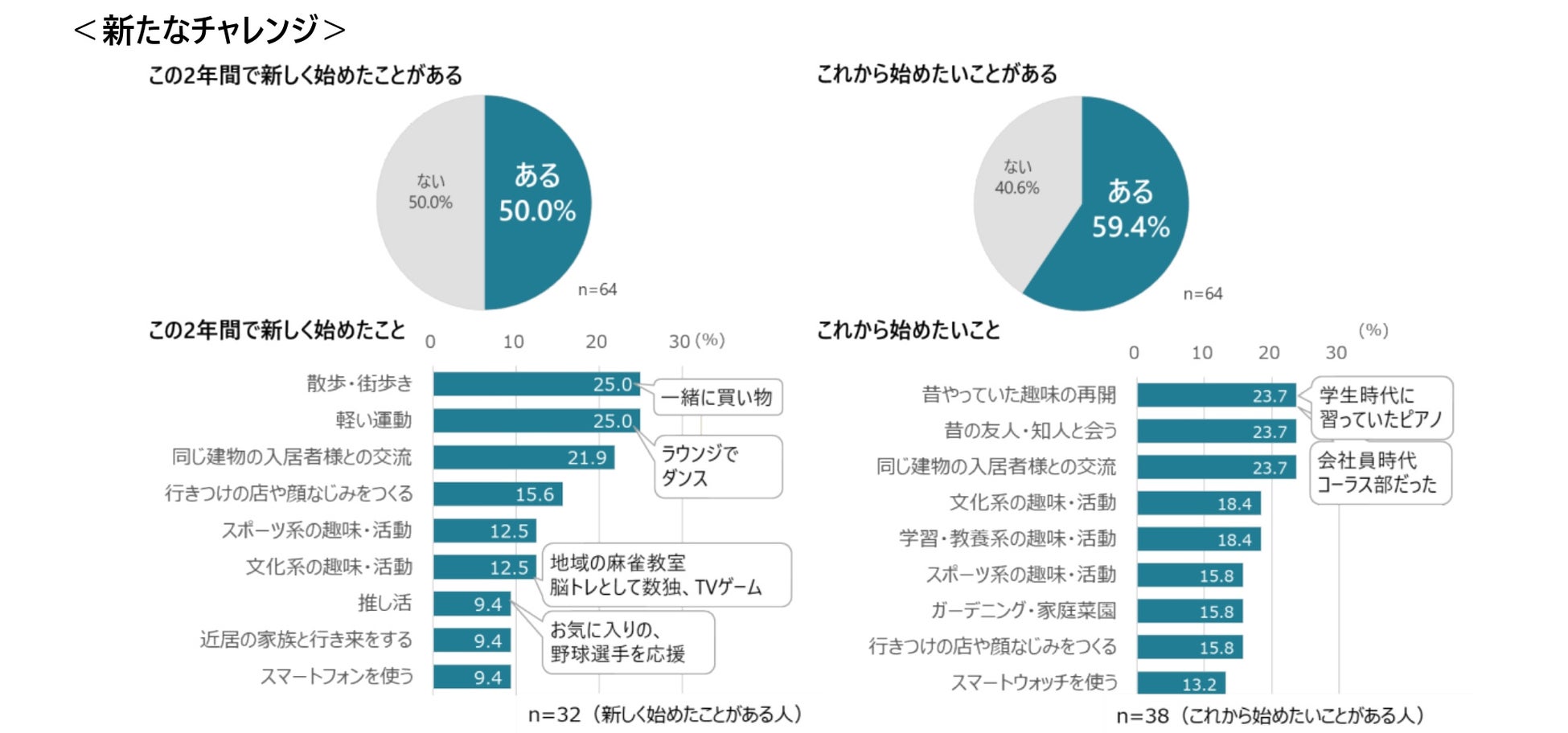

① この2年間で新しいことを始めた方は50.0%、これから始めたいことがある方は59.4%となり、平均年齢83歳のヘーベルVillage入居者が新たなチャレンジをする意欲を持ち続けている実態が分かりました。

② 家事も運動の一つととらえる、旬の食材を意識して食べる、相談員との定期面談が楽しみになった、など相談員の応援や勧めによって、入居者に工夫や意識の変化がみられ、健康行動の質が変わったことが分かりました。

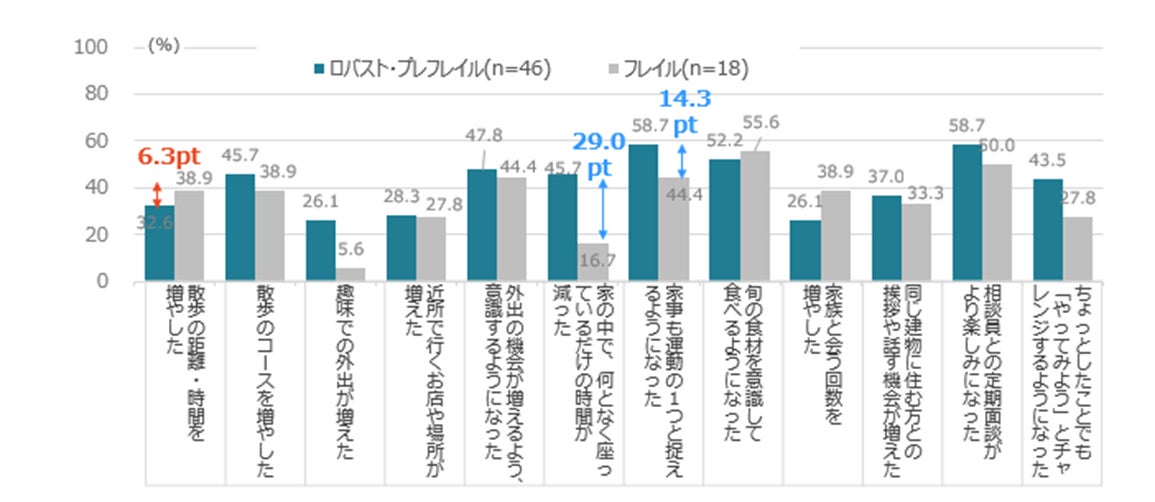

3.フレイル予防のヒントは「イエナカ」活動にあり

活動内容の変化についてロバスト・プレフレイルとフレイル(※2)に分けて「健康行動の工夫や意識の変化」を比べると、家の中でなんとなく座っている時間が減った方は、ロバスト・プレフレイルで45.7%、フレイルで16.7%、その差29.0pt。家事も運動の一つと捉えるようになった方も、ロバスト・プレフレイルで58.7%、フレイルで44.4%、その差14.3ptとなり、どちらもロバスト・プレフレイルの方が多い結果となりました。一方で、散歩の距離や時間を延ばした割合は、ロバスト・プレフレイルが32.6%、フレイルが38.9%、その差6.3ptとフレイルの方が多いということから、フレイル予防にとっては運動の「強度」よりも「頻度」がポイントと言えそうです。そのため、TVCMが流れるたびに立ち上がったりすることで座りっぱなしを防いだり、大掃除ではなくちょっとした掃除を増やす、ゴミを捨てに行く、などを運動と捉え日常の中で意識的に取り組むことがフレイル予防に効果があると考えられそうです。

※2.入居者の健康状態を確認する基本チェックリストによる健康度の評価:該当項目数0-3がロバスト(頑強・健常)、4-7がプレフレイル(前虚弱)、8以上がフレイル(虚弱)

〈健康行動の工夫や意識の変化~ロバスト・プレフレイルとフレイルの比較~〉

〈ヘーベルVillage入居者調査結果からわかったフレイル予防のヒント〉

◆地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 介護予防研究テーマ・高齢者健康増進事業支援室 研究部長 大渕 修一氏コメント

高齢期のウェルビーイングを支えるためには、疾病回避モデルではなく健康生成モデルの観点から、健康につながる小さな行動を少しずつ積み重ねていくことが重要です。今回のデータからは、特別な運動をしなくても、家事を運動と意識したり、外出を億劫がらずに工夫して増やしたりといった「日常の工夫」が広がっていることが確認されました。その背景には、相談員が居住者の工夫を敏感に察知し、適切に後押ししているのではないかと推察されます。高齢期に「できなくなること」に注目するのではなく、工夫しながら生活を楽しむ姿を支えられる住まいのあり方は素敵ですね。

◆地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム デジタル高齢社会研究 専門副部長 河合 恒氏コメント

ロバスト・プレフレイルを維持している方とフレイルに該当する方では、趣味での外出が増えた、家の中で何となく座っているだけの時間が減った、家事も運動の1つと捉えるようになったという「イエナカ活動」に差が見られました。座りすぎはフレイルなどさまざまな健康悪化につながることが知られています。最近の研究では1日の座位行動時間が多い人と少ない人の違いは、運動のような中高強度身体活動ではなく、低強度の身体活動にあることが報告されています(岡ら:運動疫学会、2025)。ちょっとしたイエナカ活動を増やすことで座りすぎが減り、フレイル予防につながったのだと考えられます。

■背景

当社は早くから元気な高齢者の住み替えニーズに着目し、2005年より元気な高齢者の安心・安全な暮らしを実現する住まいを目指したシニア向け賃貸住宅「へーベルVillage」の提供を開始しました。その後入居者ご本人に加え、都市部に住む子世帯からの呼び寄せニーズにも合致し、2025年9月末時点で東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にて195棟2,478戸を運営しています。

一方、2019年に実施した入居者アンケート結果などから、主な入居者である後期高齢者では入居者自身の健康認識とその実態に差があることがわかり、コロナ禍を経た今後の人生100年時代において、高齢の元気な入居者に長く健康に暮らしていただくためには、早めの介入を目的とした健康寿命の延伸に資するサービスを盛り込んだ住まいを開発していく必要性があると考えました。そこで、介護・フレイル予防の第一人者である東京都健康長寿医療センター研究所 大渕修一氏、河合亘氏と連携し、建物設計や相談員の関与内容、そして交流を生む仕掛けが一体となった「安心・安全・健康長寿応援メソッド」を提供開始しています。入居者自身が身体的な変化に向き合いながらも、生活の中でできることに目を向けた「イキイキと暮らせる住まい」を目指しています。

この度、引き続き東京都健康長寿医療センター研究所と連携し、「安心・安全・健康長寿応援メソッド」導入初期と約2年経過後での入居者の実態を追跡調査することで、当社が提供する商品・サービスが入居者の健康行動や健康長寿にどのような影響を与えたかが明らかになりました。また、暮らし続ける住まいだからこその加齢に伴う暮らしの健康課題と改善点のヒントがわかってきました。

当社は今回の追跡調査結果を生かし、健康長寿・フレイル予防のサービスに役立てるとともに、これからもヘーベルVillage入居者の生活に寄り添い、健康寿命の延伸と社会保障費の抑制など超高齢社会における課題解決に貢献してまいります。

ご参考

・シニアの住まい方調査研究報告書

https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/kurashi/kenkyu/senior/report.html/

・調査報告レポート

https://form.asahi-kasei.co.jp/homes/pub/j-koho/kurashi-reportdl?report_id=K062

■地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所について

東京都健康長寿医療センター研究所は、1872年に設立された養育院を前身としています。令和の紙幣を飾る澁澤栄一翁は養育院の初代院長でもあり、福祉・医療事業の維持・発展のため五十有余年にわたり力を尽くされました。その精神は、先人たちにより脈々と受け継がれ、2009年に東京都老人医療センターと東京都老人総合研究所両施設が一体化するかたちで地方独立行政法人となり、今日に至ってもなお、高齢者医療のパイオニア・老年学研究の拠点として、活発な診療・研究活動を展開しています。

■東京都健康長寿医療センター研究所 介護予防研究テーマ・高齢者健康増進事業支援室 研究部長 大渕 修一氏について

介護・フレイル予防の第一人者で、専門は、理学療法学、老年学、リハビリテーション医学など。厚生労働省の介護予防制度立ち上げ時から携わり、2015年の介護保険法改正により「地域ケア包括システム」のひとつの事業として創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」においてサービス利用を決める「基本チェックリスト」の作成にも関わる。第72回保健文化賞受賞。

■地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム デジタル高齢社会研究 専門副部長 河合 恒氏について

介護保険制度が予防重視型のシステムへ転換された2006年より、地方自治体の介護予防事業支援、事業評価、介護予防の担い手の養成等に関わる。専門は老年学、健康科学、バイオメカニクス。介護予防に関する実践的な研究に加え、地域在住高齢者の長期縦断研究における生活機能の評価や、ウェアラブルデバイスを用いた日常生活中の歩行速度の測定等を通して、高齢者の日常生活と健康との関連について研究している。

《ご参考》

■常駐スタッフを置かないへーベルVillageにおける健康寿命延伸の取組み「安心・安全・健康長寿応援メソッド」

シニア向け安心賃貸住宅 へーベルVillageは、主に自立~フレイルの高齢者を対象とした自由で自立した生活を応援する「住まい」です。入居者の平均年齢は77歳で、75歳以上の後期高齢者が8割弱を占めています。また、介護保険認定を受けていない方が82%と健常者の割合が高いことも特徴です。

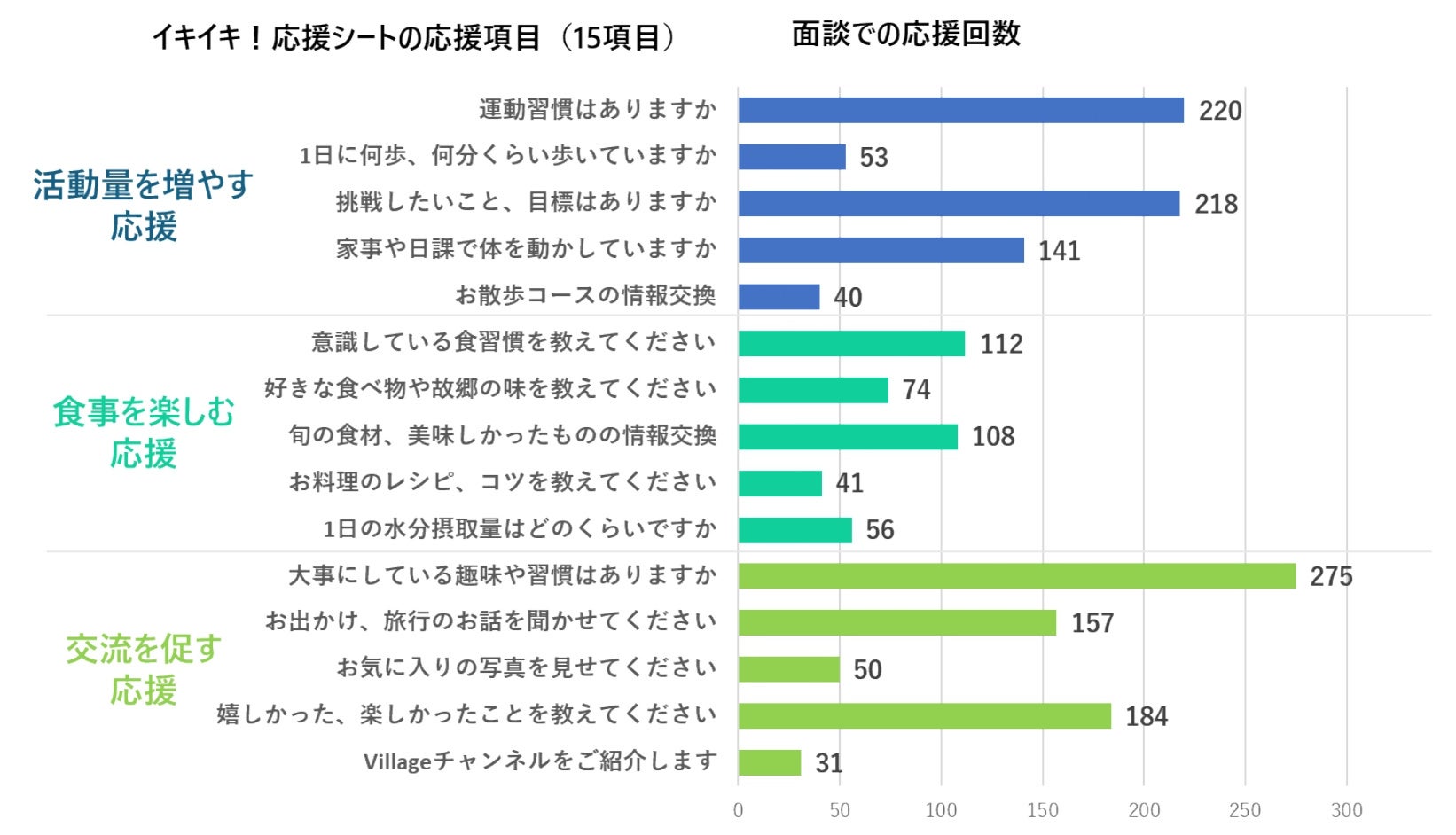

介護スタッフなどが常駐せず食堂を不要とした事業形態で、設計(安全な暮らしと活動・交流を促す住環境) × 相談員(定期的に入居者を見守りイキイキとした暮らしを後押しする人) × しかけ(設備による見守りと交流のきっかけ)の3つで入居者の暮らしを後押しし、入居者自らが健康長寿の3条件(活動量・食事・交流)の行動を増やし、健康長寿を実現することを目指します。

① 設計:自然と活動量を維持できる工夫

スーパーや文化施設が近くにあり外出したくなる立地、スロープやエレベーターなど移動負担を減らした外部・共用部、温熱環境が均一で活動しやすい居室、シニアの身体機能に配慮した調理を続けやすいキッチンなど日常生活環境を整備しています。

② 相談員:課題解決・ケア視点に健康長寿視点を追加した面談

相談員は、ケア視点だけでなく健康長寿視点を加えた面談で、入居者のできることに目を向けた健康行動を維持・増加する応援を実施。相談員と入居者のコミュニケーションツールである「イキイキ!応援シート」を用い、活動量では運動習慣を教えてもらう、食事では得意料理・好きな食べ物・旬の食べ物の話題をする、交流では趣味やお出かけ先・写真を見せてもらうなどの話題で、へーベルVillageの住環境を活用して散歩を誘発したり、入居者同士の交流促進のしかけであるデジタルサイネージへの投稿につなげるなど、行動を促すはたらきかけを継続します。

③ しかけ:スタッフを介さずに入居者同士の交流を促すきっかけづくり

コミュニティラウンジに設置したデジタルサイネージを活用したオンライン旅行やレシピ動画などのコンテンツを配信。中でも手作り作品やお出かけした写真を映す入居者参加型の「Village写真館」は人気で、投稿作品を見てもらえることで承認欲求が満たされ、次の行動へとつながるなど広がりをみせています。

■旭化成ホームズ㈱ LONGLIFE総合研究所について

LONGLIFE総合研究所 は、「LONGLIFE(いのち、くらし、人生)」に関わる社会課題解決のために、くらし方の研究と提案、ならびにその成果を活かした情報の発信や新規事業・サービスの開発を行う組織です。特徴として、自社だけに閉じるのではなく、自治体や他の民間企業、顧客の皆様と緊密に連携し、開かれた組織として研究成果を追求していきます。それと同時にサステナビリティ、ウェルネス、レジリエンスなど「LONGLIFE」にまつわる様々な観点からの研究で得た知見を積極的に発信し、あらゆる人が長く豊かな人生を送ることができる社会の実現に貢献していきます。

シニアライフ研究会は、人生100年時代、長い高齢期を“いかに健やかに心豊かに暮らすか”に着目し、それを支える住まいやサービスのあり方を探る研究に取り組んでいます。現在は、住宅分野に限らず、医療・介護・福祉・金融などの外部機関や専門家と連携しながら、幅広く研究を進めています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像