琵琶湖の名産が絶滅の危機?琵琶湖と大阪湾で生物多様性を学ぶ【しじみ調査隊】を開催しました!

2025年8月5日(火)8月18日(月)8月25日(月)〈滋賀県大津市、草津市・大阪府大阪市、岸和田市〉

一般社団法人海と日本プロジェクトin滋賀県は、滋賀県内の小学5年生を対象にした学習体験イベント「しじみ調査隊」を8月5日(火)・8月18日(月)・8月25日(月)の3日間にわたり開催しました。

今年のテーマは「しじみを通して環境と生物多様性について考える」。3日間の行程で私たちが引き起こす環境の変化が海や琵琶湖で生活する生き物にどのような影響を与えているのか、琵琶湖と海を調査し学びました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要:琵琶湖や大阪湾での、しじみを中心とした生き物の生態や環境調査を通じて、琵琶湖と海のつながりや生物多様性について学び、生活の利便性と生物が住みやすい環境保全を両立するために私たちにできることを考えました。

・日程:2025年8月5日(火)、8月18日(月)、8月25日(月)

・開催場所

【1日目】瀬田漁港(滋賀県大津市)、滋賀県立琵琶湖博物館(滋賀県草津市)

【2日目】岸和田漁港(大阪府岸和田市)、淀川河川公園(大阪府大阪市)

【3日目】O'PAL(滋賀県大津市)

・参加人数:滋賀県内の小学5年生20名(県内全域で募集)

・協力団体:大津市瀬田漁港、滋賀県立琵琶湖博物館、大阪府岸和田漁港、

大阪府漁業協同組合連合会、大阪府鰮巾着網漁業協同組合、大阪市漁業協同組合、

オーパルオプテックス株式会社

しじみ漁を体験!しじみが減ったのはなぜ?

しじみ調査隊に任命された子どもたちが最初に行ったのは、しじみ漁の体験!琵琶湖で昔から行われている8mの竿を使ったしじみの手掻き漁を体験しました。沢山のしじみを獲ることができ喜ぶ子どもたちでしたが、漁師さんからは昔はもっと沢山のしじみが獲れたというお話が。漁体験を終えた子どもたちは、なぜしじみが減ってしまったのか漁師さんに取材しました。昔の漁獲量と比べると約300分の1にまで減少してしまったしじみ。私たちが生活しやすい環境にするために水辺の埋め立てを行ったことや、地球温暖化が進み水温が上昇したことなど様々な原因があり、しじみの減少は私たちの生活とも関係があることを学びました。

琵琶湖の環境について学ぼう

1日目の午後からは、琵琶湖の湖底生物の専門家である滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの井上栄壮先生に琵琶湖の貝の種類や生息環境について教えていただきました。同じ貝の仲間でも大きさや色、形などの違いで種類が分けられること、種類によって生活できる環境が違うことを学び、子ども達は今日獲ったしじみがどの種類なのかよく観察していました。

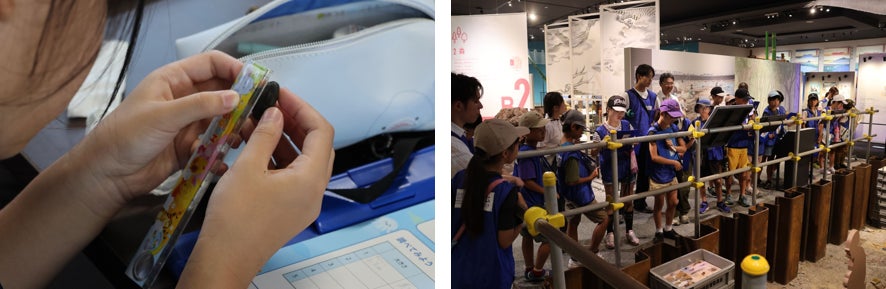

琵琶湖博物館では琵琶湖の環境の変化について学びました。縄文時代中期の貝塚を観察すると、今回自分たちがしじみ漁で獲った貝とは比べ物にもならないくらい大きなしじみがたくさん食べられていたことを知り、しじみが太古から私たちになじみ深い食材であったことを知りました。

海の現状や漁について知ろう

2日目は滋賀県を飛び出し大阪府へ!大阪府漁業協同組合連合会の岡修会長に岸和田漁港について教えていただきました。岸和田漁港ではシラスの水揚げが行われており、キラキラのシラスにみんな興味津々!水揚げの後すぐに沢山の氷で冷やすことで、鮮度が高い状態を保っているという工夫も教えていただきました。また、大阪府鰮巾着網漁業協同組合の森政次さんには大阪湾では沢山の種類の魚がいるので魚の種類に合わせた漁法で魚を獲っていることなどを教えていただきました。一方で琵琶湖と同じように地球温暖化等の影響を受け漁獲量が減ってしまっていること、魚が小さくなってしまっていることも知り、対策として漁の際に獲れた未熟な魚は放流するといった工夫が行われていることを学びました。琵琶湖の水は瀬田川、宇治川、淀川と名前を変えながら大阪湾まで繋がっています。琵琶湖での問題は海の問題でもあるということを実感し、私たちにできることは何だろう?と子どもたちは真剣に考えていました。

海の中は生き物の宝庫

2日目の午後は、ちりめんじゃこに紛れた生き物を見つけ出す「チリメンモンスター」探しを行いました。ちりめんじゃこには「カタクチイワシ」の稚魚が使われますが、そのほかにも、マイワシ、タコ、エビ、カニ、フグなどの沢山の生き物が見つかりました。ちりめんじゃこの中にこんなに沢山の魚が紛れていることを知り、子どもたちは海の中で生活する生き物がたくさんいるということを実感することができました。みつけたチリメンモンスターはカードに貼り付け「チリモンカード」を作成し、帰り道でもどんなモンスターを見つけたか話題になるくらいみんなとても気に入っていました。

淀川の汽水域で生き物調査

大阪湾と淀川の水が混ざり合う汽水が流れる公園で生き物調査を行いました。公園内に流れる川の塩分濃度を計測すると0.3%の塩水。琵琶湖とは違うカニや魚、シジミが見つかり子どもたちは大喜び。大阪市漁業協同組合の畑中啓吾さんに見つけた生き物について教えていただきました。汽水域に生息するシジミはヤマトシジミと呼ばれるもので、汽水域を中心に生息していること、ヤマトシジミも昔は多く生息していましたが、淀川の河川工事を経て湖底の砂地が減少してしまったことにより個体数は減少している事などを教えていただきました。

琵琶湖だけでなく淀川のしじみの減少も私たちの生活が関係しているということが分かり、私たちの生活の利便性と生き物が生活できる環境保護の両立の難しさを実感しました。

生き物の相互関係を学ぼう!

最終日は滋賀県の「O'PAL」で琵琶湖の環境と生物の関係について学習しました。ヨシには生き物のすみか、水を綺麗にするといった役割があるが、冬になると枯れてしまい水が汚れる原因となるので、枯れる前に刈り取る必要があること、刈り取ったヨシはすだれやノート、食べ物として再利用できることを学びました。学習した後はカヌーに乗って実際にヨシ帯の見学へ!初めてのカヌーに緊張している子もいましたが、どんどん上達し、楽しそうに琵琶湖を探検し、琵琶湖の豊かさを体感しました。

3日間の調査の振り返り

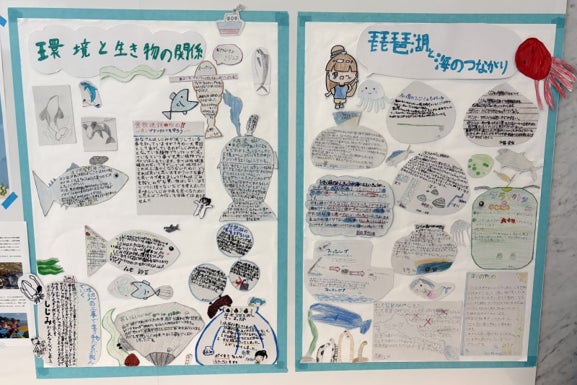

みんなで3日間の活動を振り返った後、1人ずつテーマを決めてレポートを作成しました。

みんなが作成したレポートで「琵琶湖と海のつながり」「環境と生き物の関係」の2枚の壁新聞を作成しました。海なし県である滋賀県に住む私たちが琵琶湖だけでなく海を守るためにできることは何か、琵琶湖や海で生活する生き物を守るために私たちにできることは何かなど、それぞれが考え発表しました。

参加した子ども・保護者からの声

・しじみ漁が楽しかったです。しじみが減っていると知ってびっくりしました。

・しじみが減ってしまったのは地球温暖化などが理由だと分かりました。

・ごみを分別するなど小さなことから始めてしじみが増える環境にしていきたいです。

・琵琶湖の環境が悪くなると大阪湾にも影響があることを知ったので、琵琶湖のことだけでなく海のことも考えていきたいです。

・ヨシは環境に良い働きをしてくれているので、これからもヨシを守り良い環境を作っていきたいです。

・活動から帰ってくるとその日に学んだことを子どもが教えてくれたのですが、私自身も知らないことが多く驚きました。子どもだけでなく親も勉強になる、貴重な経験をありがとうございました。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクトin滋賀県

URL :https://shiga.uminohi.jp/

活動内容:琵琶湖や海について学び・関心を持ってもらうことを目的に、ニュースサイトやSNS、番組放送などでの情報発信、自治体や企業と連携した企画の推進、環境学習イベントなどを実施しています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像