ゼロクリック時代の新GEO・AI SEO AI経由の流入分析で解き明かす、要約後も人が訪れるコンテンツの条件とは?【ヴァリューズ×note共同調査】

インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」)とメディアプラットフォームnoteを運営するnote株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:加藤貞顕、以下 note)は、AI検索時代におけるネットユーザーの行動変容とコンテンツの新しい「発見・信頼・訪問」の構造に関する共同調査を実施し、レポートを公開しましたのでお知らせします。

本調査の詳細レポートは、下記URLより無料でダウンロードいただけます。

▼詳細な調査レポートのダウンロードはこちら

https://manamina.valuesccg.com/articles/4600

【調査背景】

ネットユーザーが日常的に利用する検索エンジン(Google、Yahoo!等)にAIが標準搭載され、「要約」や「概要」が優先的に表示されるようになりました。これにより、ユーザーはAIの回答だけで満足してしまい、企業や個人が発信するコンテンツは直接的に読まれなくなる「ゼロクリック問題」が深刻化しています。

本調査を共同で行ったヴァリューズは、国内最大級のWeb行動ログデータに基づき、AI検索・生成AIサービスの利用実態を可視化しました。一方、noteはプラットフォーム内のデータを用いて、どのようなコンテンツがAI経由の流入(以下、AI流入)を獲得しているかを分析しました。これらのデータと知見を掛け合わせることで「AIに引用され、さらにユーザーが実際に訪問する」コンテンツの傾向と、そうしたコンテンツが集まる場の構造を明らかにします。そして、AI検索時代に事業会社やブランドはどのように対応すべきかの道筋を示すことを目的としています。

【調査の主な結果とポイント】

-

検索行動は減っていないが、「ゼロクリック」が半数超に加速(ヴァリューズ)

-

noteは、生成AI経由流入の期待値を大きく上回る「特異な存在」(ヴァリューズ)

-

AIに好まれ、人に選ばれるコンテンツの「2つの特徴」(note)

-

SEOとは異なるAI検索時代の読み方(note)

-

AI検索時代に人がコンテンツに訪れる鍵は「トピックに関する信頼と評判を得ること」

ヴァリューズが保有する国内最大規模のWeb行動ログデータとnoteのプラットフォーム内データを掛け合わせた分析から、以下の点が明らかになりました。

1.検索行動は減っていないが、「ゼロクリック」が半数超に加速(ヴァリューズ)

AI検索時代のコンテンツマーケティングの在り方を問う前に、そもそも【検索】という行為自体において、「検索離れ」「Google離れ」は起きているのでしょうか。ヴァリューズのWeb行動ログ分析ツール「Dockpit(ドックピット)」にて調査したところ、2025年現在、「検索離れ」は起きていないと言える状況であることがわかりました。

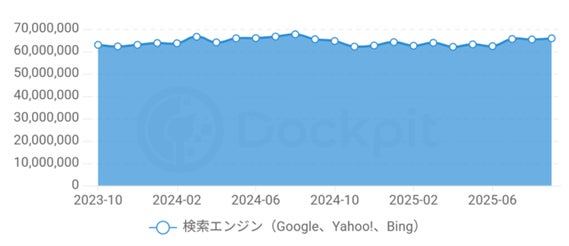

【図1】Google、Yahoo! Japan、Bingいずれかの検索エンジンの検索結果画面(Serps)に接触したユーザーの人数推移(Dockpit調べ)

しかし、ヴァリューズが推計する2025年9月におけるGoogle上の検索セッション数(約61.8億回)に対し、サイトへの流入セッション数は36.5%(22.6億回)に留まり、いわゆる「ゼロクリック」(検索をするが、サイトに訪れない)が63.5%に達しています。これは、2025年より登場したGoogleのAI Overviews(AIによる概要)やAIモードの機能により加速しています。

2. noteは、生成AI経由流入の期待値を大きく上回る「特異な存在」(ヴァリューズ)

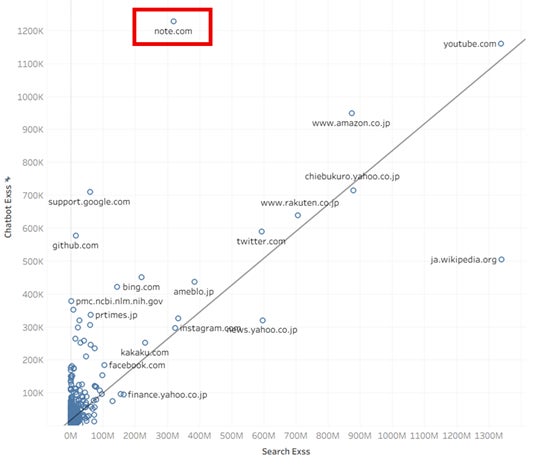

本調査では、一般的なサイトにおいて、生成AI経由の流入と検索エンジン経由の流入には「検索エンジンからの流入が多いサイトほど、生成AI経由流入も多くなる」と正の相関関係が成り立つという仮説を改めて検証しました。

実際の行動ログを用いて実証した調査結果が【図2】です。ここでいう生成AI経由流入とは、ChatGPT、Perplexity、Geminiなどの生成AIツールが、質問応答や要約の際に参照・提示するURLを起点とした訪問行動のことと定義します(当該データにはGoogleの検索結果上に表示される「AIによる概要(AI Overviews)」や「AIモード」は含みません)。

調査の結果、検索流入と生成AI経由流入の間に正の相関関係は認められましたが、【図2】の通り、noteはその相関線から明確に外れ、検索流入から想定される生成AI流入の期待値を約4倍大きく上回る結果を示しました。これは、noteが他のサイトに比べて「AIに引用されやすく、さらにユーザーが訪問しやすい」という二段階の優位性を保持していることを示唆しています。

【図2】検索エンジン経由流入 vs 生成AI経由流入の相関関係(2025年1月~9月)

3. AIに好まれ、人に選ばれるコンテンツの「2つの特徴」(note)

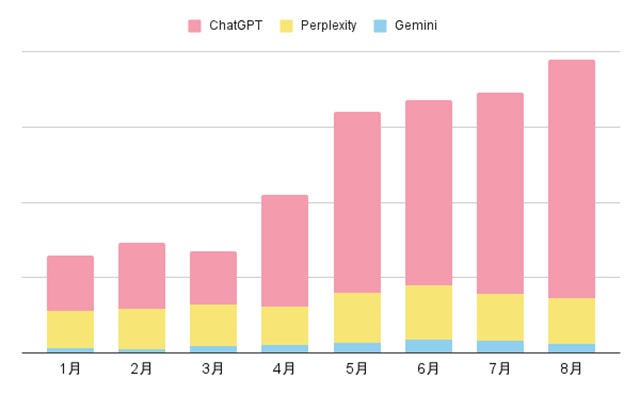

note内のデータ分析により、AI経由で流入が増加した記事(AI流入は2025年3月~8月の5ヶ月で約3倍【図3】)には、「要約の先にある価値」を誘引する以下の特徴がありました。

(1)書き手の経験や専門性に裏打ちされた、深堀り記事であること

AI流入の多い記事の平均文字数は約6,000字で、note全体の平均を大きく上回ります。書き手の経験や専門性にもとづいた深掘り記事は、表面的な情報では得られない具体的な事例や実践的な知見が含まれており、AIの回答の情報源として引用されやすいと考えられます。

(2)構造が明確であること

AI流入が上位の記事では、目次利用率48%、見出し利用率89%と、同時期(2025年9月)に投稿された記事全体に比べても明らかに高い水準であり、AIにとって「理解しやすい文書構造」を持ちます。

これらは、AIが「情報密度の高い文章」を好む傾向とも一致しており、noteが提供する「見出し」「目次」による段落整理の仕組みが、結果として、AIにとっても「理解しやすい文書構造」を生み出していると考えられます。

また、AI流入の約4割は半年以上前の記事であり、AIは最新情報だけでなく、普遍的な情報を求めていることがわかり、「過去の資産」がAI検索時代にも活きていることが確認されました。

【図3】AI経由のnoteへの流入数トレンド_サービス別(2025年1月~8月)

4. SEOとは異なるAI検索時代の読み方(note)

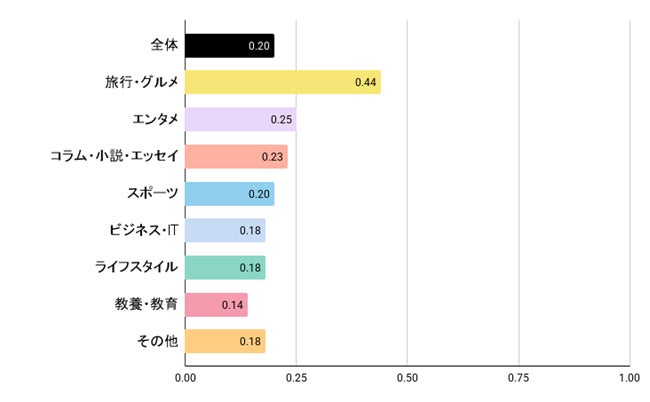

noteはMAU7,359万(2025年2月時点)を超える大規模プラットフォームであり、検索エンジンからも高く評価されています。しかし、AI流入上位の記事を個別に見ると【図4】、検索流入とAI流入の相関係数は全体で0.2と高いわけではなく、AI流入と検索流入がそれぞれ独立した動きとなっていることが判明しました。

この低い相関は、SEOで上位に表示されていなくても、内容によってはAI経由で読者に届き、訪問されるという新しい可能性を示しています。

一方、旅行・グルメのカテゴリーでは、検索流入とAI流入の相関係数が0.44と、他のカテゴリーに比べてやや高い値を示しました。検索とAIの双方で流入しているジャンルと言えます。

※MAU:Monthly Active Users(月間アクティブユーザー)の略であり、非会員も含め「note」に月1回以上アクセスしたアクティブブラウザの合計数

【図4】noteへのAI流入数と検索流入数の相関_カテゴリー別(2025年8月)

5. AI検索時代に人がコンテンツに訪れる鍵は「トピックに関する信頼と評判を得ること」

本共同調査を通して、AI検索時代においても、「要約では足りない情報」が求められる領域が存在しており、ユーザーは自ら一次情報を確かめに訪れる行動を発生させていることが明らかになりました。これはnoteが訪問されやすい理由に通じるものと考察されます。

本共同調査の結果を踏まえ、企業・ブランドに求められるのは、AIが代替する「要約」型のコンテンツ制作ではなく、AIの得意を活かした新しい戦略、すなわち【シン・コンテンツマーケティング】です 。

目指すべきは「トピックについて様々な意見や事例が語られる場の構築」と言えます。

具体的には、立場の異なる発信者が同一トピックを語る「多声性の設計」、テーマとしての整合性が保たれている「一貫性の維持」、最新の情報が集まっている「更新性の担保」を通じて、消費者の信認を獲得する「トピック・ハブ」を形成することが重要です。

これらの設計こそが、AIからは「複数の独立ソースが整合的に収束している信頼領域」として認識され、人からは「要約されてもなお訪れる理由」を持つ場として選ばれるための新しい条件となることを、提言します。

本調査の詳細レポートは、下記URLより無料でダウンロードいただけます。

具体的なトピック・ハブ構築事例として、実際に存在する事例を業界ごとにご紹介しています。

▼詳細な調査レポートのダウンロードはこちら

https://manamina.valuesccg.com/articles/4600

【注意事項】

・資料に掲載されているテキスト、グラフ及びその他の情報に関する著作権、並びに知的所有権は、株式会社ヴァリューズおよびnote株式会社に帰属します。

・事前の承諾を得ることなく、資料を転載、複製、改変、翻訳することはできないものとします。

・資料を引用される場合は、出典名として「株式会社ヴァリューズ・note株式会社による共同調査」を明記いただき、公開前に株式会社ヴァリューズ 広報 press@valuesccg.com までご一報ください。

◆株式会社ヴァリューズについて

株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック(属性)情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

所在地 : 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F(東京ワールドゲート赤坂)

代表者 : 代表取締役社長 辻本 秀幸

事業内容: 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業)

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

設立 : 2009年9月30日

資本金 : 1億円

URL : https://www.valuesccg.com/

◆note株式会社について

note株式会社は「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

所在地 : 東京都千代田区麹町6-6-2

代表者 : 代表取締役CEO 加藤貞顕

設立 : 2011年12月8日

URL : https://note.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像