災害をめぐる虚偽情報、4人に1人が『接した』と回答 ~「自分が近い将来、都市部で災害に遭うかもしれない」と考えるのは8割超~

9月1日は<防災の日> 日本赤十字社が意識・行動を調査

日本赤十字社(本社:東京都港区、社長:清家篤、以下「日赤」)は、防災・減災をめぐる意識や行動について、北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡の各地域に居住する10代~60代以上の男女、合計1200名を対象に調査を実施しましたので、お知らせいたします(調査は2025年7月に実施)。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、令和6年能登半島地震など、これまでに発生した災害において、日赤は救護班の派遣などを通じ、被災地の支援活動に取り組んでまいりました。

いつ、どこで自然災害に遭うか分からない中で、日赤は過去の経験を踏まえながら、一人一人が日頃から災害に備える意識の重要性を伝え続けています。

また、遠くない将来に発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ地震では、広域が被災地となることが危惧されています。特に都市部では、核家族や単独の世帯が増えているといわれる中で、自助だけでなく共助も重要となることを忘れてはなりません。

一方で過去の災害では、被害や救助要請などに関する誤った情報がSNSで広まる事態も発生しました。自助や共助、そして公助を含めた支援活動の妨げにもなる可能性がある中で、国を中心として、適切に情報等を理解し活用する取り組みも進められています。

こうした背景から、9月1日の「防災の日」を前に、日赤は防災・減災にまつわる意識・行動について調査を実施いたしました。

<調査結果のハイライト>

-

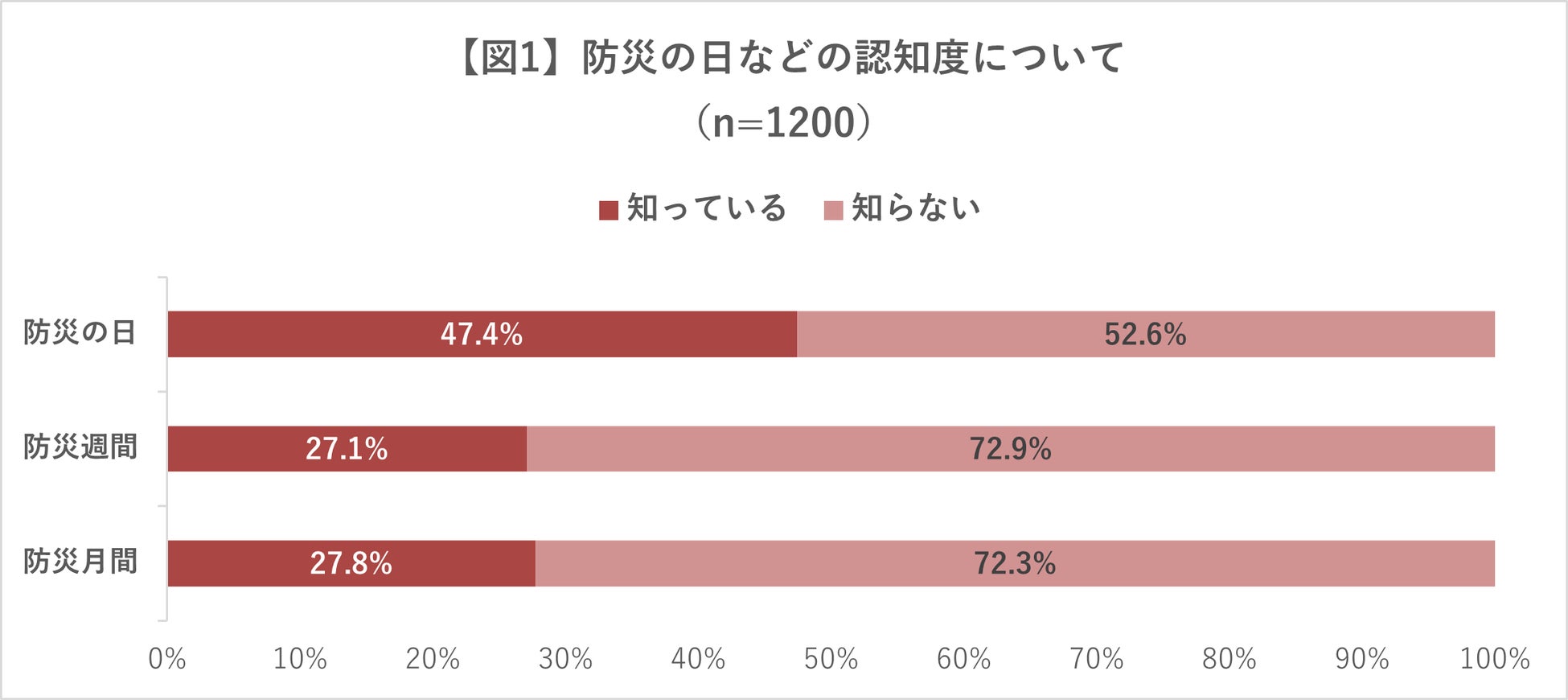

「防災の日/防災週間/防災月間」の認知度は、全体でそれぞれ順に47.4%(569人)/27.1%(325人)/27.8%(333人)が「知っている」と回答した【図1】。

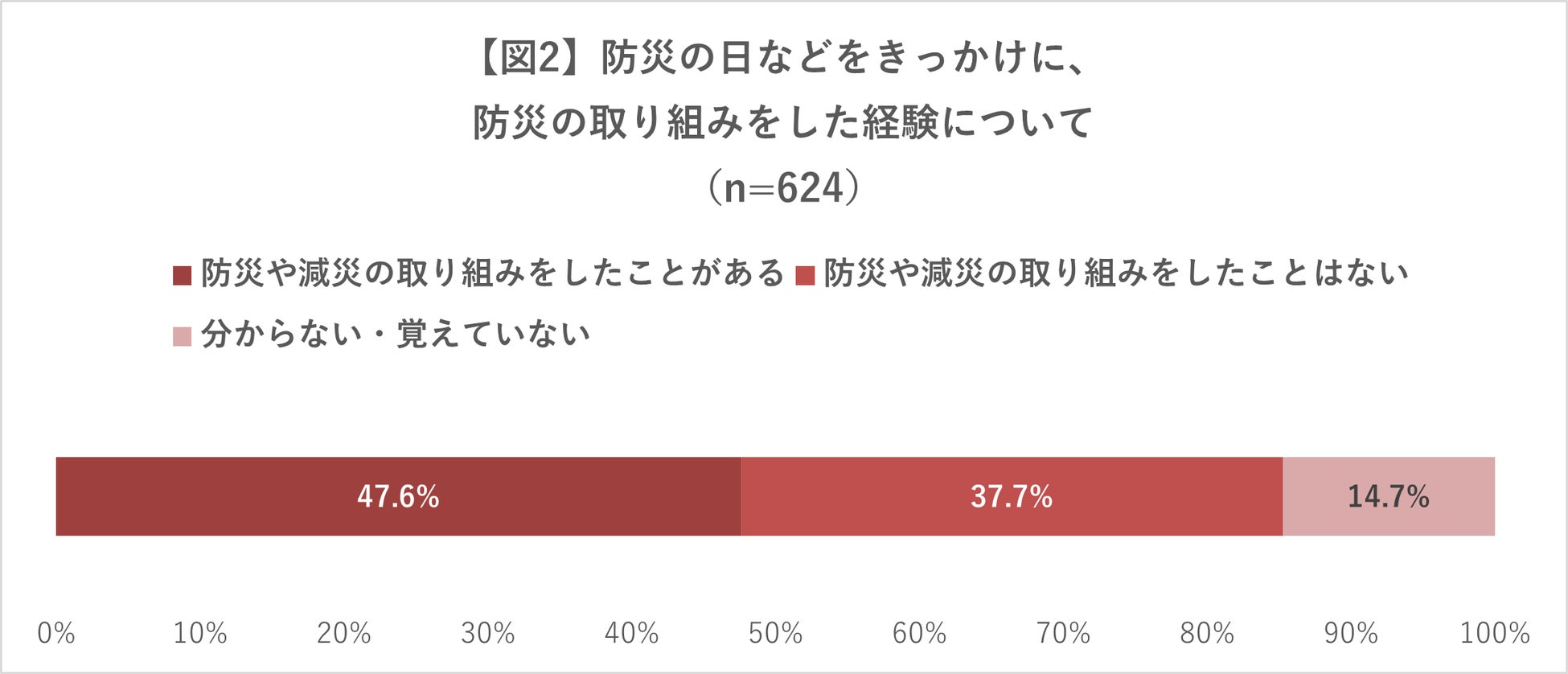

また、上記のいずれか1つでも知っていると回答した624人のうち、それらをきっかけに防災等の取り組みをした人は47.6%(297人)だった【図2】。

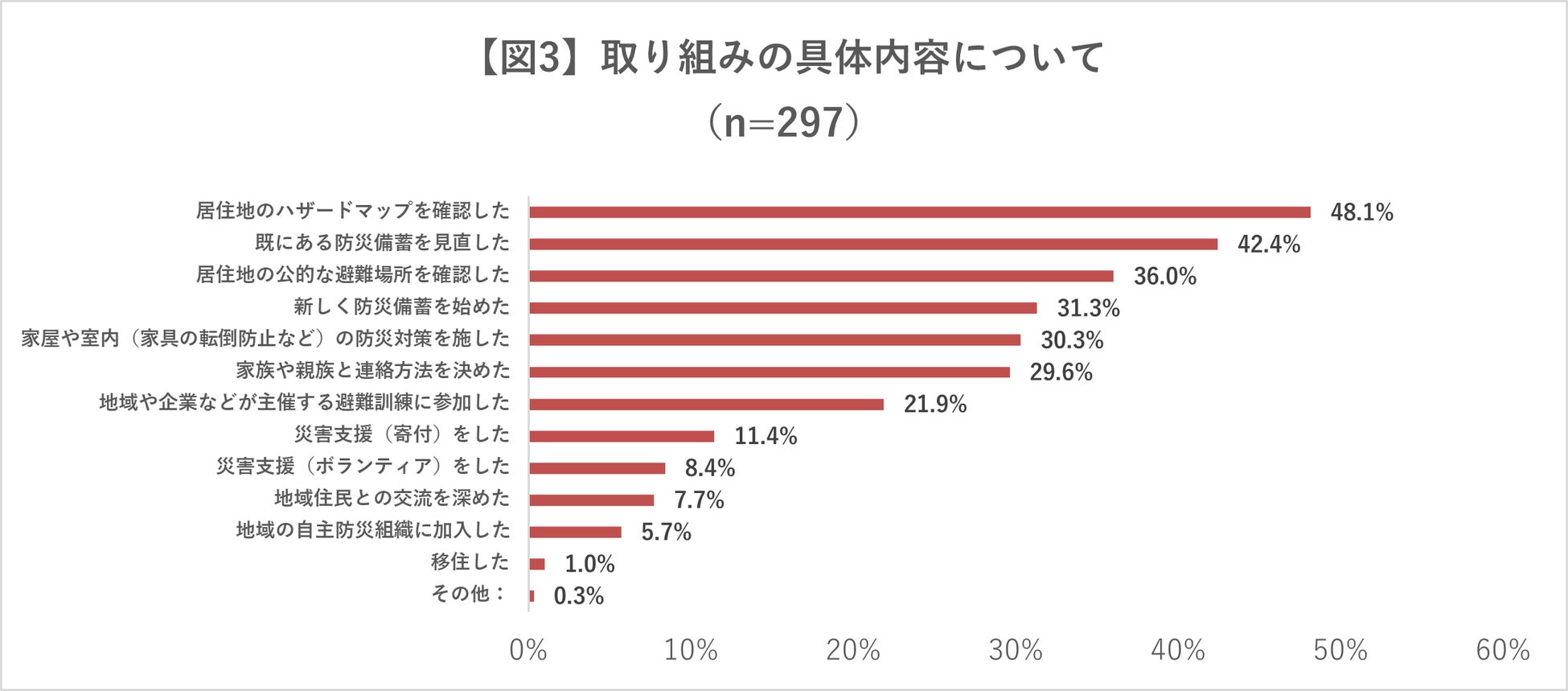

取り組みの内容は、「居住地のハザードマップを確認した」が48.1%(143人)、「既にある防災備蓄を見直した」が42.4%(126人)、「居住地の公的な避難場所を確認した」が36.0%(107人)などと続いた【図3】。 -

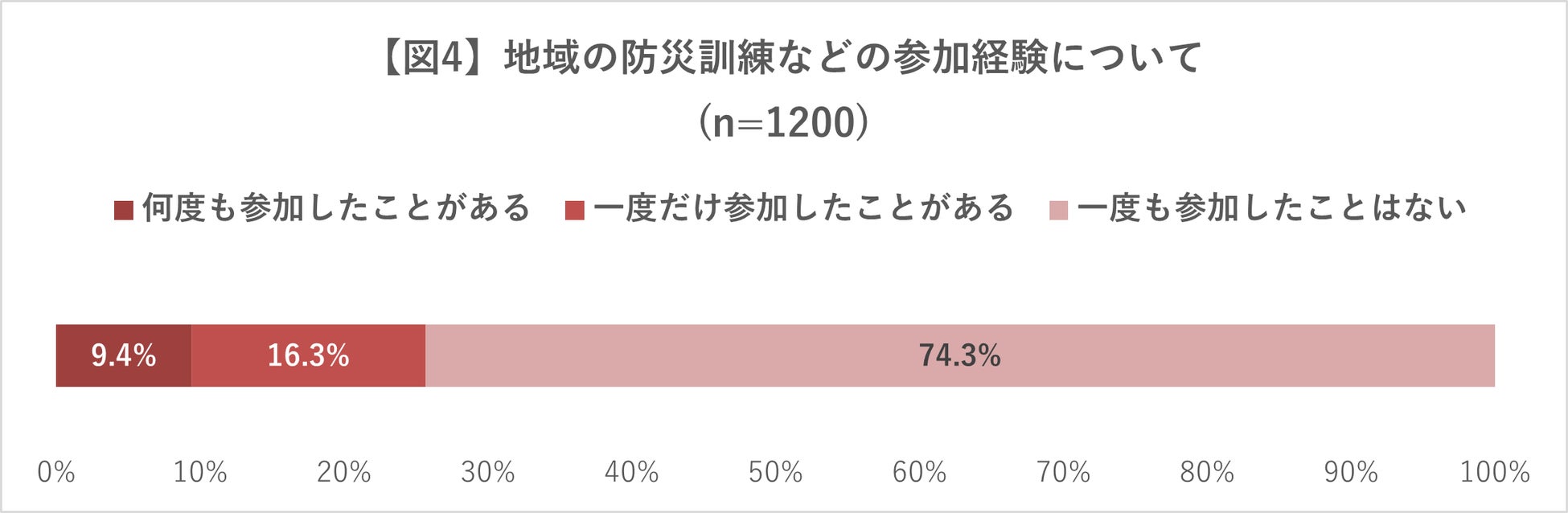

居住地域で開かれる防災訓練や、防災関連の催しに参加した経験について、「一度も参加したことはない」と回答したのが全体の74.3%(892人)となった。反対に、「何度も参加したことがある」のは9.4%(113人)、「一度だけ参加したことがある」のは16.3%(195人)にとどまり、前年と同様の傾向が見受けられた【図4】。

-

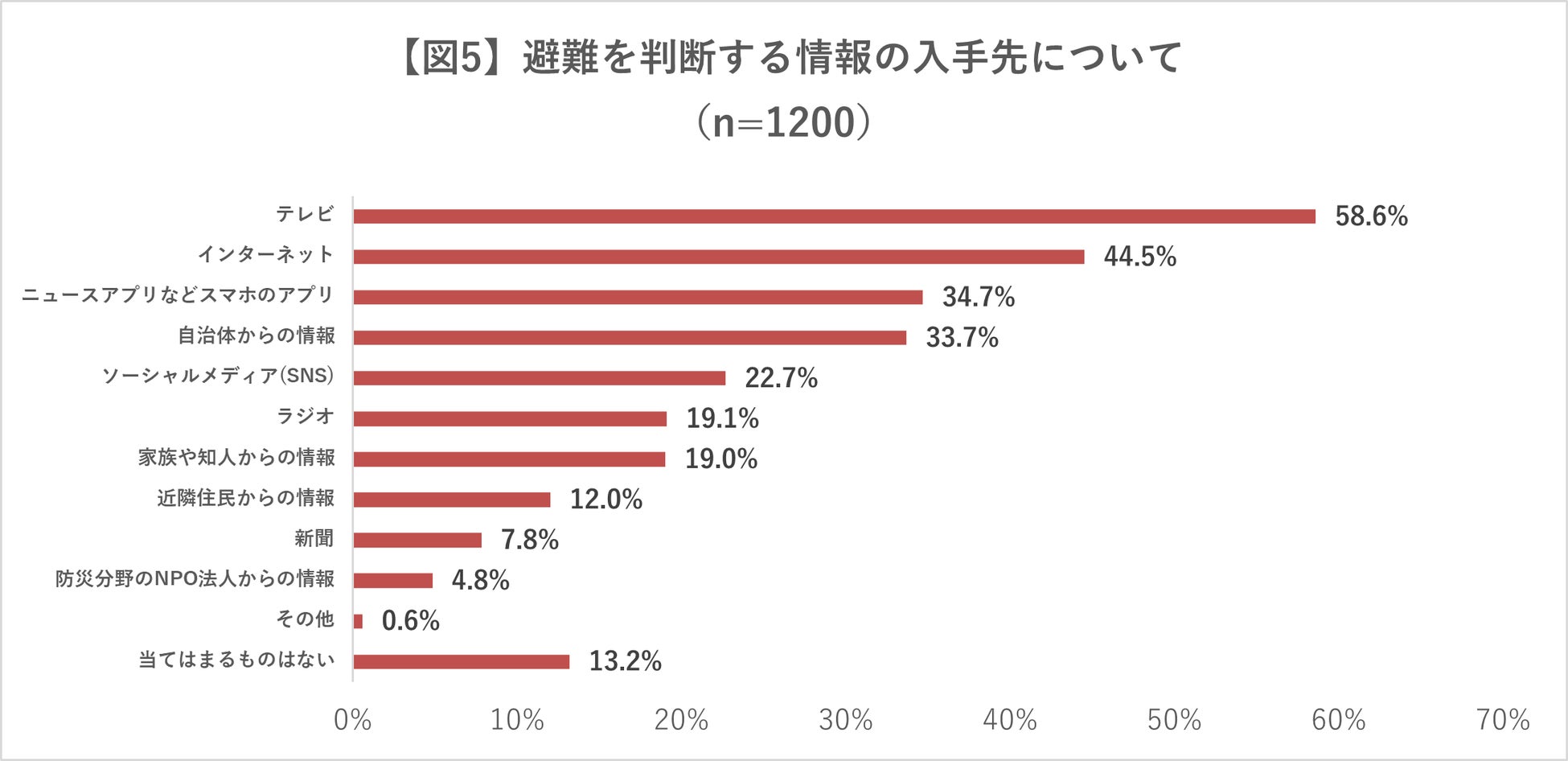

地震や豪雨などで避難するかどうかを判断する情報の入手先については、「テレビ」が58.6%(703人)で最多だった。順に、「インターネット」が44.5%(534人)、「ニュースアプリなどスマホのアプリ」が34.7%(416人)などと続いた。なお、「ソーシャルメディア(SNS)」は22.7%(272人)だった【図5】。

-

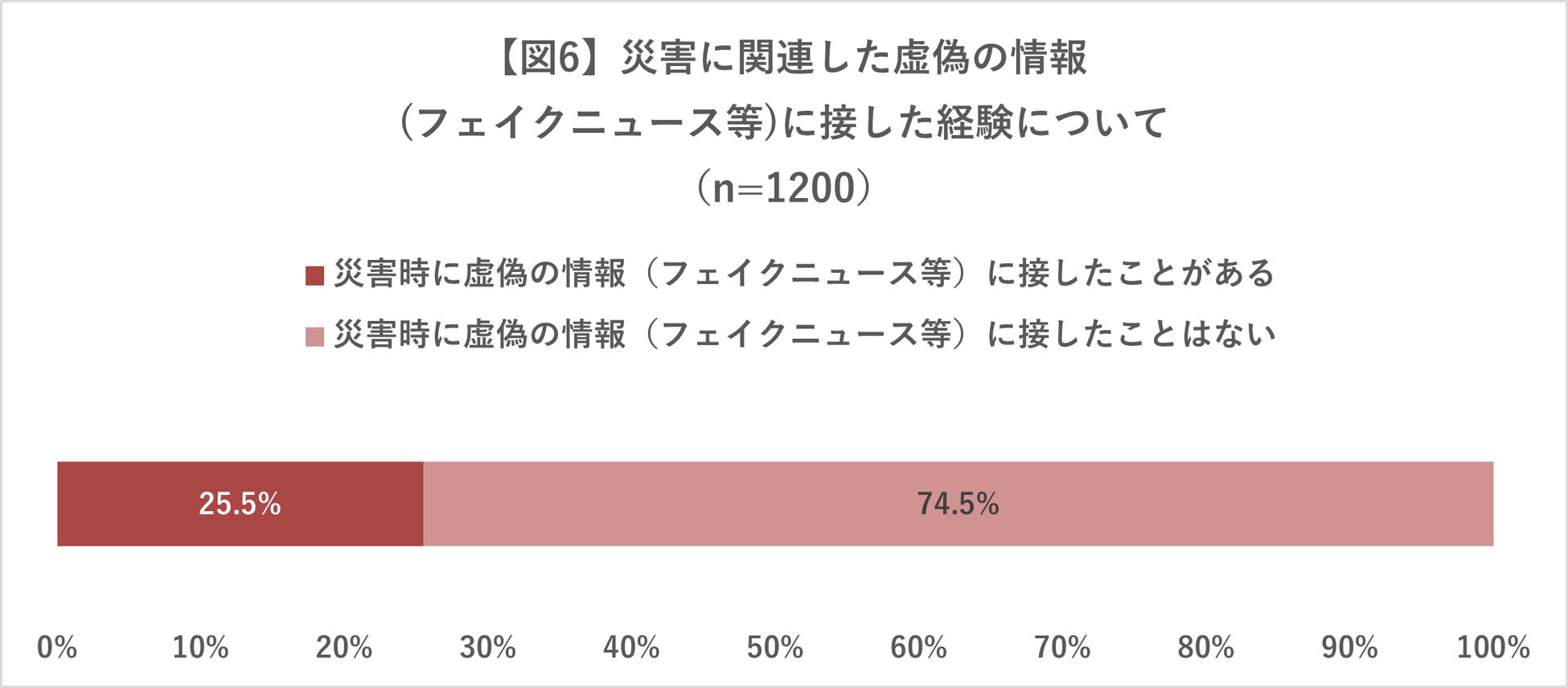

過去に災害が発生した際に、災害に関連させた虚偽の情報(フェイクニュース等)に接した経験のある人は、全体で25.5%(306人)だった【図6】。

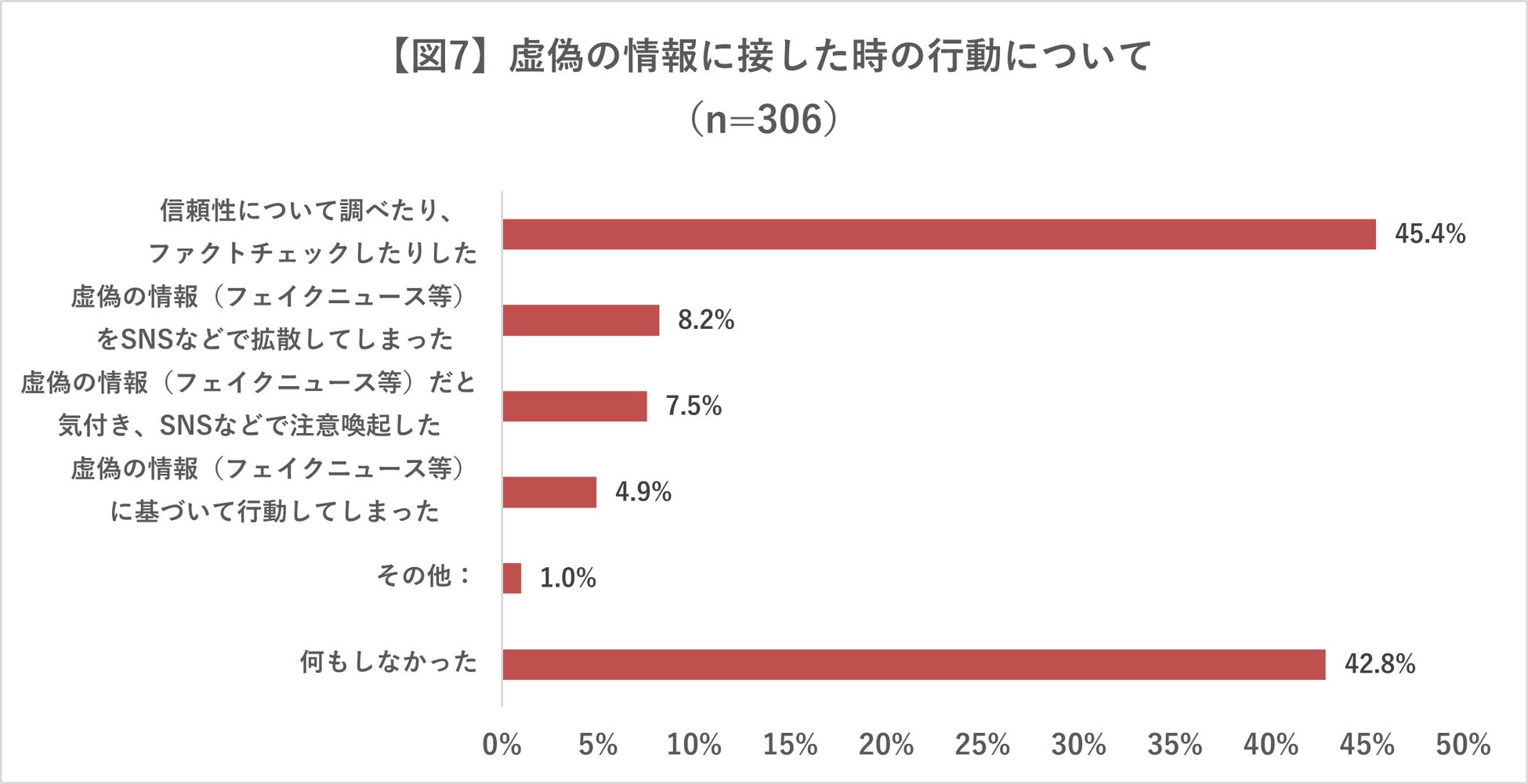

この306人に対して、その時の具体的な行動について尋ねると、「正しい情報か判断するために、信頼性について調べたり、ファクトチェックしたりした」のが45.4%(139人)で最多だった。一方、「SNSなどで拡散してしまった」と8.2%(25人)が回答し、「虚偽の情報に基づいて行動してしまった」人も4.9%(15人)いた【図7】。 -

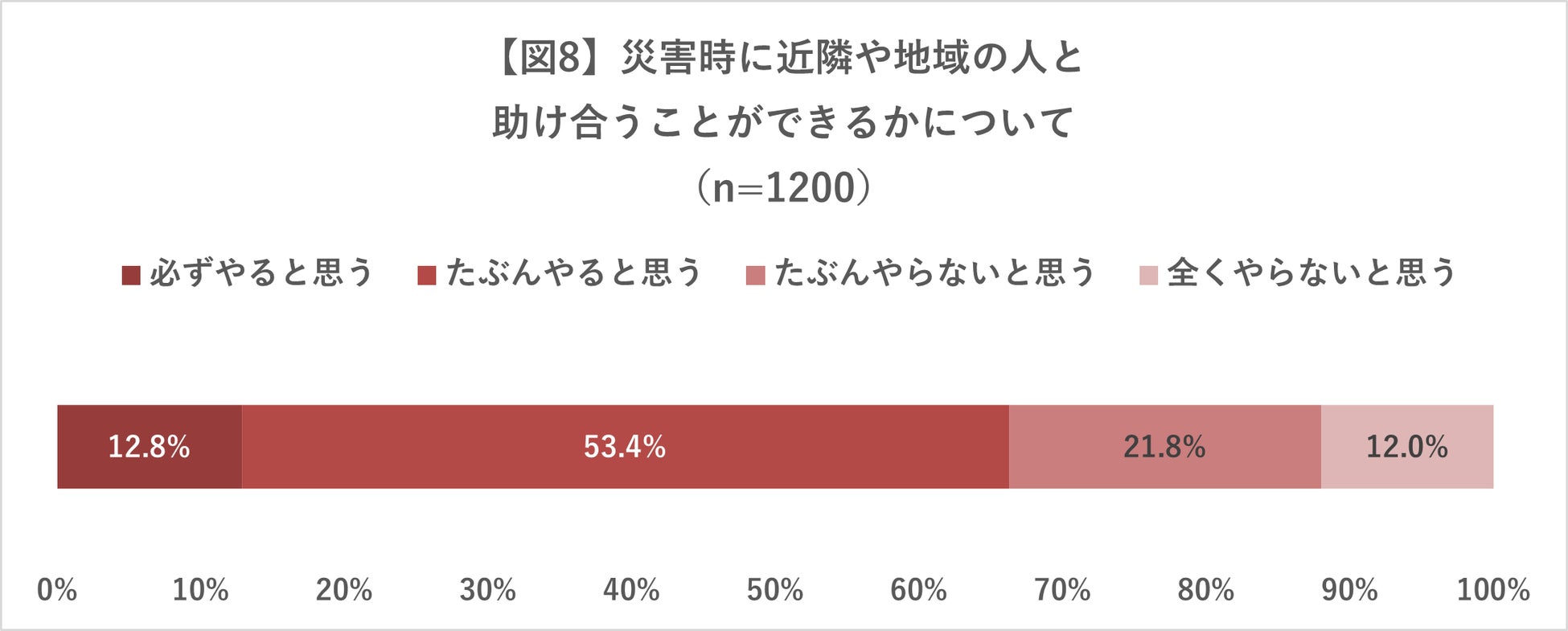

都市部で災害が発生した際に、近隣の人や地域の人と助け合ったり、協力し合ったりできるかについて尋ねると、「必ずやると思う」が12.8%(154人)、「たぶんやると思う」は53.4%(641人)だった。反対に、「たぶんやらないと思う」が21.8%(261人)、「全くやらないと思う」は12.0%(144人)だった【図8】。

-

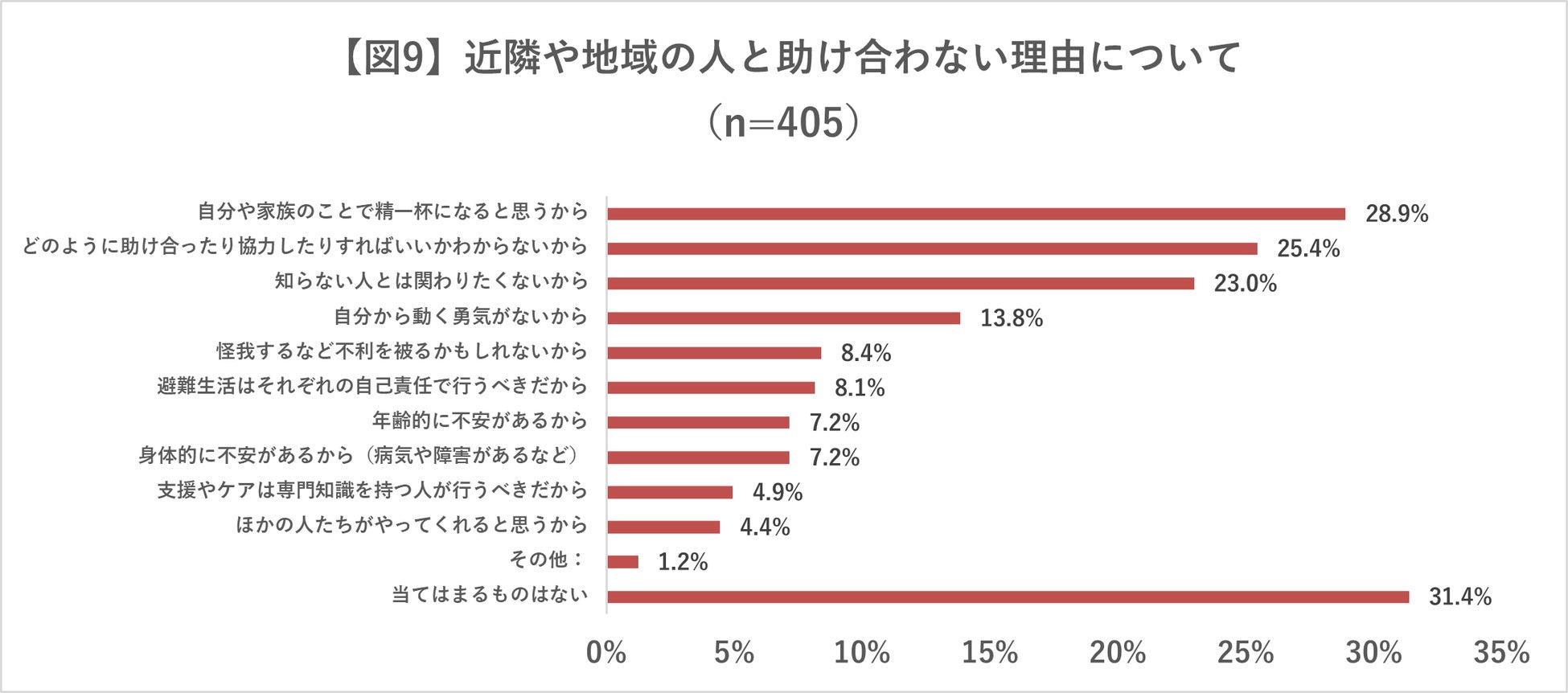

上記の設問で「やらないと思う」と答えた405人の理由としては、「自分や家族のことで精一杯になると思うから」が28.9%(117人)で最多。順に、「どのように助け合ったり、協力したりすればいいかわからないから」が25.4%(103人)、「知らない人とは関わりたくないから」が23.0%(93人)で続いた【図9】。

-

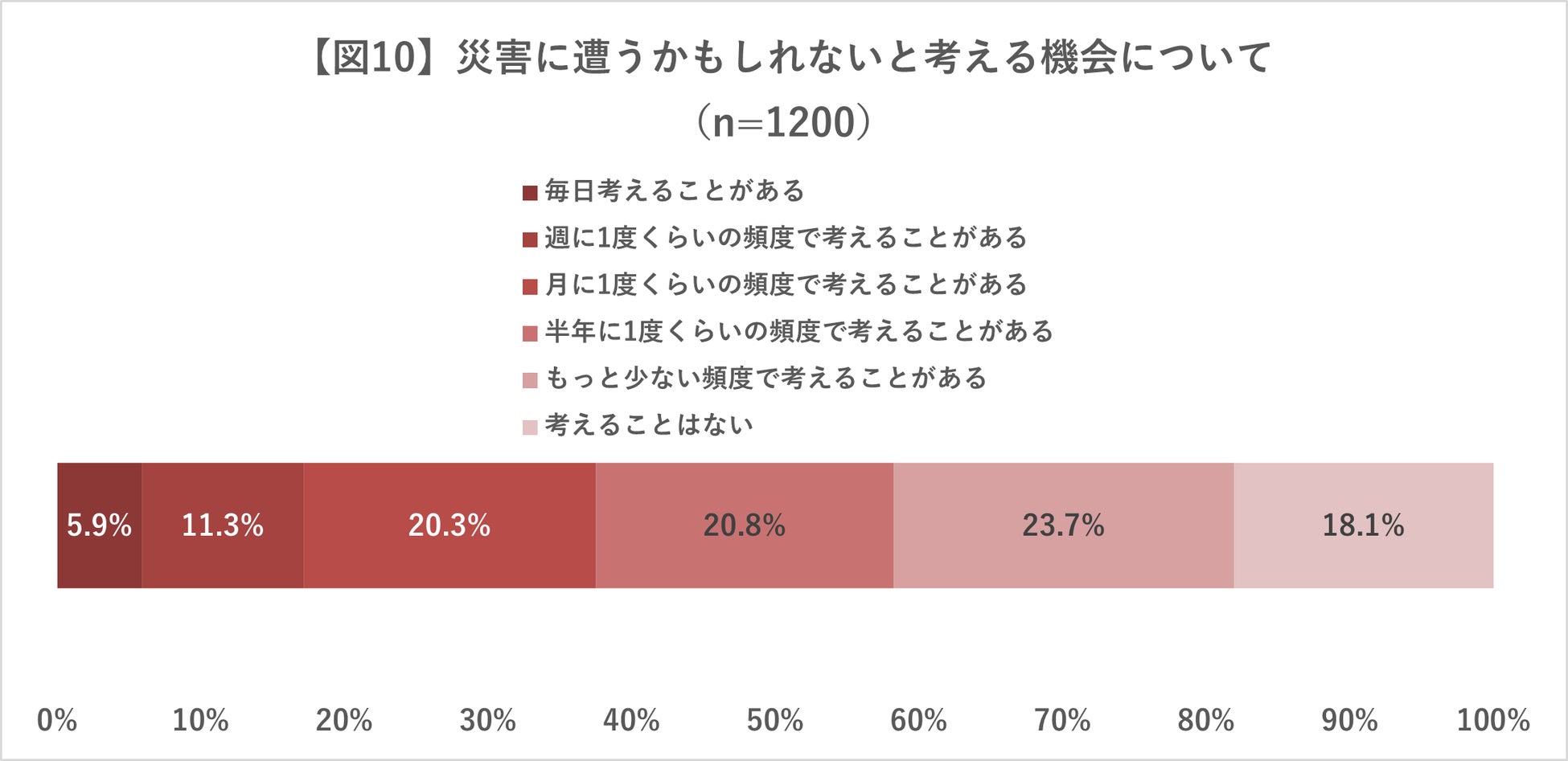

近い将来、都市部で災害に遭うかもしれないと考える機会について尋ねると、「考えることがある」と回答したのは全体で81.9%(983人)だった。反対に、「考えることはない」のは18.1%(217人)だった【図10】。

【まとめ】

今回の調査結果では、防災の日や防災週間などについて知っている人は、全体の半数であることが分かりました。半数は「知らない」という現状でしたが、知っている人の5割近くは、その啓発期間をきっかけに、対策に取り組んだことも明らかになりました。約100年前に起きた関東大震災を由来とし、国民の防災意識を高めるために制定されたこの期間が、人々の行動に、一定の影響をあたえていると受け取れます。

ただし、地域の防災訓練等に参加したことがない人は、全体で7割以上を占めました。調査対象の都市部では、居住世帯の特徴を踏まえ、周囲との助け合いがより求められる可能性もあります。日頃からできる身の回りの備えだけでなく、いざという時の行動にまつわる自助・共助への意識も高める必要があることがうかがえました。

一方、災害による被害などに関する虚偽の情報やフェイクニュースに接した経験のある人は、全体で4人に1人の割合であることも判明しました。このうち4割以上が、正しい情報かどうかを自身でチェックしているのに対して、誤った情報をもとに行動したり、SNS等で拡散してしまったりした人も、わずかに存在しました。この結果から、虚偽の情報(フェイクニュース等)に惑わされず、適切に情報等を理解し、活用する重要性が垣間見えるものとなりました。

日赤では、防災・減災に関する教育、救急法などの講習の普及、災害時に活動する赤十字ボランティアの育成に取り組んでいます。今回の調査結果を踏まえて、改めて平時から各種の啓発活動に取り組み、国民の意識向上に貢献していきたいと考えています。

<調査概要>

調査名 防災の日に関する意識調査(2025年)

調査対象 北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・福岡に居住する男女1200名

※10~60代以上の男女各100人

調査方法 インターネット調査

調査機関 楽天インサイト株式会社(調査委託)

調査期間 2025年7月

※その他詳細なデータについては、日本赤十字社広報室にお問い合わせください。

※本調査を引用する場合は「2025年日本赤十字社調べ」もしくは「日本赤十字社『防災の日に関する意識調査(2025年)』」と記載ください。

【防災・減災に関する日赤の取り組み】

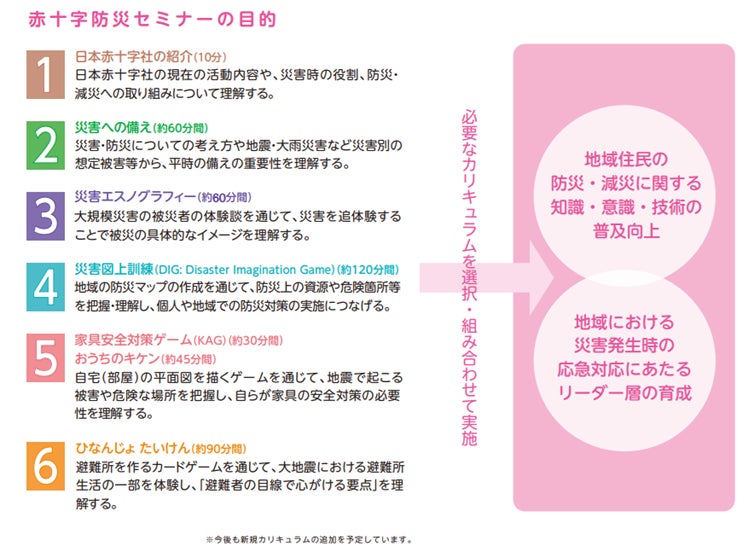

日赤では、人々の防災に関する知識、意識、技術を高め、また、地域コミュニティ形成の一助となることを目的に、「赤十字防災セミナー」を全国で開催しています。

「楽しく分かりやすい防災教育」のテーマのもと、小さな子どもから大人まで防災・減災について「自分ごと化」し、学んだ知識を行動に移すことができるよう、参加者同士の会話を大切にするカリキュラムとしています。

近い将来に発生する可能性が高いと言われている首都直下地震、南海トラフ地震などの大規模災害に備えるために、ぜひご受講ください。

■赤十字防災セミナーの概要

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像