海の最先端を見つけにいこう!「長崎港みらいクルーズ」を開催しました!

2025年8月21日(木)〜23日(土) 【場所】伊王島町、高島町、香焼町ほか

海と日本プロジェクトinながさきは、8月21日(木)~23日(土)の3日間、長崎の海で行われている環境保護・自然保護の取り組みや、海の課題解決に向けた取り組みについて学ぶ「長崎港みらいクルーズ」を開催しました。このイベントは長崎県内の小学5.6年生を対象にした体験型イベントで、洋上風力発電の人材育成センターや、長崎BLUEエコノミーの完全養殖システム、大島造船所の最新の造船見学などを通して、海の課題を自分ごととしてとらえ、発信してもらうことを目的としています。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で行われました。

イベント概要

・開催概要:海の最先端を見つけにいこう!「長崎港みらいクルーズ」

・日程 :8月21日(木)〜8月23日(土)

・開催場所:伊王島町、高島町、香焼

・参加人数:小学生5年生14人、6年生6人

・協力団体:NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会、ながさきBLUEエコノミー、大島造船所 香焼工場、長崎総合科学大学、軍艦島コンシェルジュ、西彼南部漁業協同組合

すごいぞ!長崎港の歴史

長崎港常盤ターミナルから「長崎港みらいクルーズ」スタート!まずは、フェリーに乗って伊王島に向かいます。伊王島に向かう船内からは長崎港の歴史を垣間見ることができます。かつて貿易が盛んで諸外国との繋がりがあった長崎港は、現在も大型客船が毎日のように港に停泊しており、反対側には大きな造船設備が数多く並んでいます。造船は、昔から長崎を支える大きな産業の一つ。道中見ることのできる世界文化遺産の軍艦島は、石炭採掘で栄えた島。エネルギー転換に煽りを受けて現在は無人島となっており、観光名所としてのイメージが強いですが、この”エネルギー転換”という言葉は、これから体験する学びでも大事なキーワードになります。

NOA TRAININGで洋上風力発電について学ぼう!

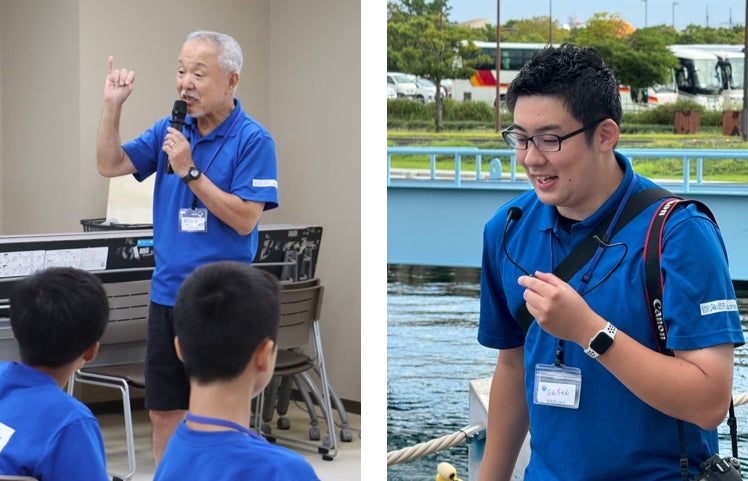

伊王島に到着!ここでは、洋上風力発電の技術者を育成するために2024年に開所したNOA TRAININGで洋上風力発電について学びます。教えてくださるのは、NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会の松尾副理事長。日本は陸地の国土面積は世界で62位ほどですが、経済水域まで含めた国土は世界で6番目の広さを誇ります。そういった意味では日本は洋上風力発電を推進していく土壌が整っていると言えます。

しかし、中国・ヨーロッパなどの先進諸国と比べると、洋上風力発電の設置台数は非常に少ないです。エコな発電の需要が世界で年々高まるなかで、日本で初めてできた洋上風力発電の技術者育成専門施設がこのNOA TRAININGです。海上約100メートルの高所での作業や、緊急時の対処など、洋上風力発電を設置・保守・運営していくための全てがこの場所に詰まっています。参加した子どもの中には、洋上風力発電についての知識がある子も多く、「どうやったらこの施設で訓練が受けれられるようになるのか」「今後どういったところに洋上風力発電は増えていくのか」など、様々な質問が飛び交い、普段は体験できない施設で刺激的な学びを得ることができたようです。

洋上風力発電の仕組みを学んで模型を作ろう!

洋上風力発電について専門的なことをたくさん学んだあとは、風力発電そのものについての学びを深めます。教えてくださるのは長崎総合科学大学の松岡教授。風力発電は風の力で風車を回し、その回転をもって電力を得る発電機。重要なのは効率的に風車を回すこと。松岡教授はこの講義で、班ごとに風車の要件を設定し、どのような設計が一番高い電力を得られるかということを子ども達に考えてもらいます。各班思考を凝らして、羽を増やしたり、大きさや角度を変えたりして電力を計りました。結果、班ごとに様々な意見を議論する形となり、これが正解、というものは見つかりませんでしたが、そうやって正解を探していく過程も大事だということがわかるとても重要な講義でした。

水中ドローンで海中調査!

伊王島での体験はまだまだ続きます!西彼南部漁業協同組合近くの海中をドローンで調査します。ここでも教えてくださるのは長崎総合科学大学松岡教授。陸上から海の中を安全に見ることができる水中ドローンは、そのほとんどが未解明の深海の探査などにおいてとても重要な技術です。この日は水深が浅いエリアだけの観察でしたが、それでも陸上から目視できない魚やウニを見ることができ、子ども達は興奮していました。

海中調査の横では、ガンガゼウニの駆除体験を行います。西彼南部漁協の葺本弘孝さんは、藻を食い尽くすガンガゼウニをボランティアで駆除していると話します。また、身の利用価値は少ないものの、トゲをハサミで切り落とし、釣り人のためのエサとして売り出すことで利用価値を見出しているそうです。しかし、地球温暖化のスピードと、ガンガゼウニの増え方にはボランティアの駆除だけでは間に合わず、藻は減少し獲れる魚の量は減っていると話します。子ども達はこの日、近隣の海で獲れたガンガゼを一つ一つ割る作業を体験し、駆除の大変さや海には人間にとって価値の少ない魚介類がたくさんいることも知りました。

2日目!高島水産研究所へ!

伊王島を離れ、高島に向かいます。高島にある高島水産研究所では卵から成魚まで一貫して育てる完全養殖」の実現を目指し、飼料や水温・光・水質制御、AIや海中ロボットなどを活用した養殖の「DX化」に取り組んでいます。座学で鰤について教えてくださるのは、長崎大学海洋イノベーション機構の有瀧教授。鰤は卵から成体になるまでおよそ1.5年、その間に0.0005gだった体重は800万倍の4000gにまで成長します。人間の赤ちゃんがゴジラクラスの体になる、という喩えに子ども達もびっくり。鰤は他の魚と比べ、成長速度に対するエサの量も比較的少なく、育てるためのコストパフォーマンスも良いのだとか。世界に向けて完全養殖の鰤を発信していくため名付けられた名前は「JAPAN鰤」子ども達もその可能性・スケールの大きさに興味津々でした。

実際に養殖している鰤の見学もさせて頂きました。引率してくださったのは国立研究開発法人水産研究・教育機構の照屋部長。魚の大きさごとに水槽が分けられ、成長度合いに合わせてエサの種類、量が決められます。ここ、高島水産研究所は、海上ではなく陸上で魚の養殖・研究を行っています。陸上養殖では、濾過装置や冷暖房など、設備にお金がかかる分、環境を制御しやすいというメリットがあります。そのため、緻密な研究や分析に適しているのが陸上養殖です。生簀の外にある酸素供給装置や、濾過装置の大きさに子ども達も驚いていました。見学した生簀の中では産卵も行われるため、丁寧にネットで掬い、他の魚に食べられてしまう前に生育に必要な環境に移されます。卵は一度に数十万〜数百万産み落とされますが、自然界ではこの内数匹しか大人になれません。外敵のいない場所で魚を育てることができる養殖は、食料を守るため大変有意義な方法と、実際に大量の卵を見て子ども達も実感していました。「これから研究を進めて、近い未来美味しい”JAPAN鰤”をみんなが食べられるようにしたい」と照屋部長は話していました。

環境に優しい船造りを学ぼう!

バスで移動し、最後の体験場所「大島造船所香焼工場」に向かいます。長崎の一大産業である造船業を支えてきた大島造船所では現在、環境に優しい船造りが行われています。地球温暖化は日本だけでなく世界の問題ですが、世界を相手にする大島造船もその問題に正面から向き合っています。「シップ・オブ・ザイヤー2019」を受賞した「E/V e-Oshima」は、完全バッテリー、かつ自動操船機能を搭載した、CO2排出をゼロにした革新的なエコ船です。またWind Challenger(硬翼帆)を搭載した石炭運搬船は、可動式の帆を利用して風の力を推進力に帰るエコな船です。実験では日本–オーストラリアの航路で約5%の燃料削減が証明され、風次第では更なる燃料削減が可能とされています。この日は特別に工場内を見学させて頂き、船造りの大胆かつ繊細な工程を肌で感じることができました。

3日目。まとめ・発表。

最終日、学習のまとめと発表を行います。3日間イベントに帯同してくださった於保先生、瓜生先生が講師をしてくださり、3日間の学びをアウトプットに導きます。

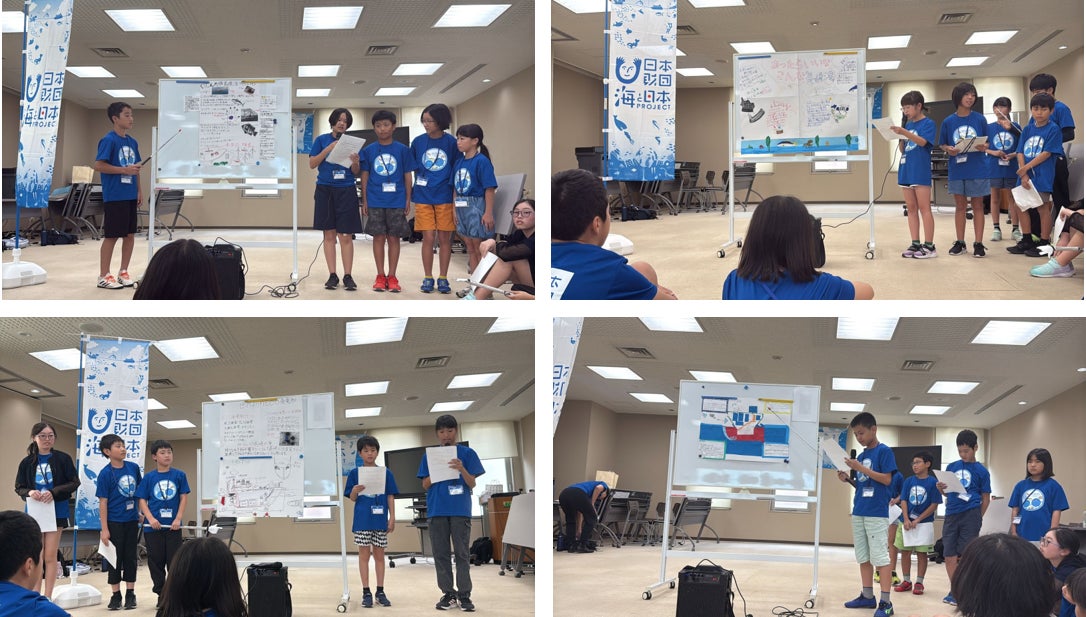

アウトプットのテーマは「長崎の未来の海」。長崎の海の現状・課題や、今各地で行われている先進的な取り組みをたくさん吸収してきたので、班ごとに様々な意見やアイデアが飛び交います。見てきたものは同じでも感じたこと、やりたいことは20人それぞれが違っていて、どれも面白いものばかりでした。班で話し合い、班員が出した意見・アイデアを一つにまとめることも大人になっていく上で大事な力です。誰かが意見をまとめ、それを紙にまとめる人とサポートする人がいて、わかりやすい絵にまとめる人もいます。イベント初日、まだ口数も少なかった子ども達が、3日間でここまで変わるのかというほどに、顔つきが変わりました。最後の発表では、「Ecoな発電機を載せた船」、「自動でガンガゼウニを駆除するGPS付きのドローン」、「沈んだ横島を復活させるプロジェクト」など、発想力豊かな様々ななアイデアが発表されました。

<団体概要>

団体名称 :海と日本プロジェクトinながさき

URL :https://nagasaki.uminohi.jp/

活動内容 :県内企業・団体への「海と日本プロジェクトinながさき」への参加要請、海と日本プロジェクトinながさき応援動画の制作・放送やホームページの制作、長崎県独自の特徴を活かしたイベントの開催など

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像