【イベントレポート】各分野の専門家が解説!人生100年時代を迎える医療革新:PHRとオンライン診療がもたらす未来の医療

世界30ヵ国でデジタルエンジニアリングを核としてスマートインダストリー領域をリードするAKKODiSの日本法人で、現場変革の力とデジタル技術により企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援するAKKODiSコンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:川崎 健一郎、「以下、AKKODiS」)は、4月18日、「各分野の専門家が解説!~人生100年時代を迎える医療革新:PHR(パーソナル・ヘルスケア・レコード)※とオンライン診療がもたらす未来の医療~」と題したイベントを開催しました。企業、地方自治体、医療現場という異なる立場の専門家が、それぞれの視点からPHRとオンライン診療の可能性、その課題について講演。その後、「人生100年時代の医療改革:PHRとオンライン診療の未来」をテーマにパネルディスカッションが行われ、活発な議論が交わされました。

今回のイベントは、会場とオンラインのハイブリッド形式で開催され、医療ビジネスに関わる方を中心に約80名の方々が参加され、PHRやオンライン診療に対する興味関心の高さがうかがえました。

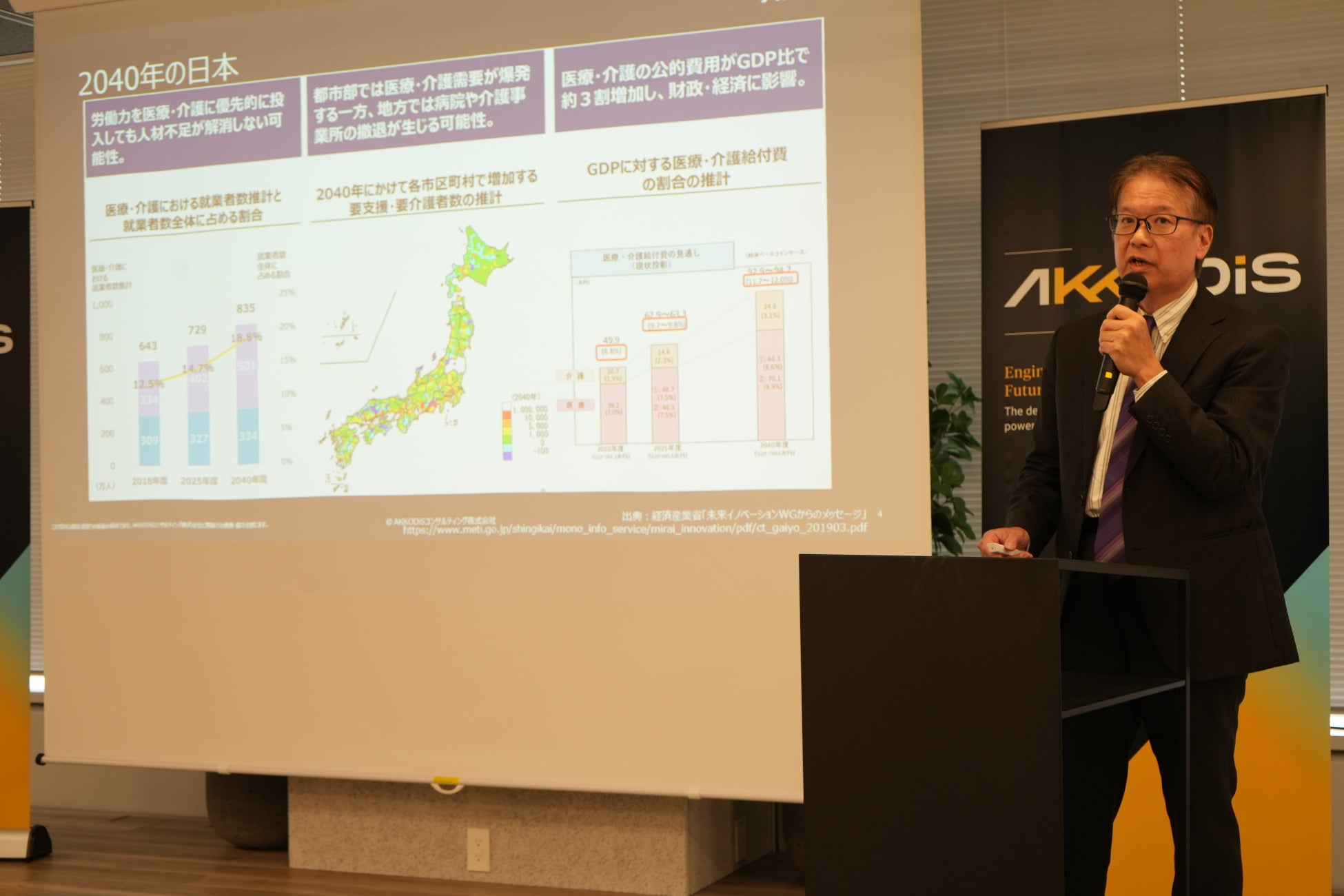

イベント冒頭で、AKKODiS People Development本部のマスターインストラクターで、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)の部品技術・実装技術ロードマップ各委員を務める谷本 琢磨博士より、将来の医療システムのイメージや医療DXの概要を説明、その後オムロンヘルスケア株式会社 鹿妻 洋之 氏、長野県伊那市役所 安江 輝氏、アイルランド ダブリンシティ大学 勝木 将人博士の3名の講演が行われました。

※PHR(パーソナル・ヘルスケア・レコード):生涯にわたる個人の健康・医療に関わる情報のこと

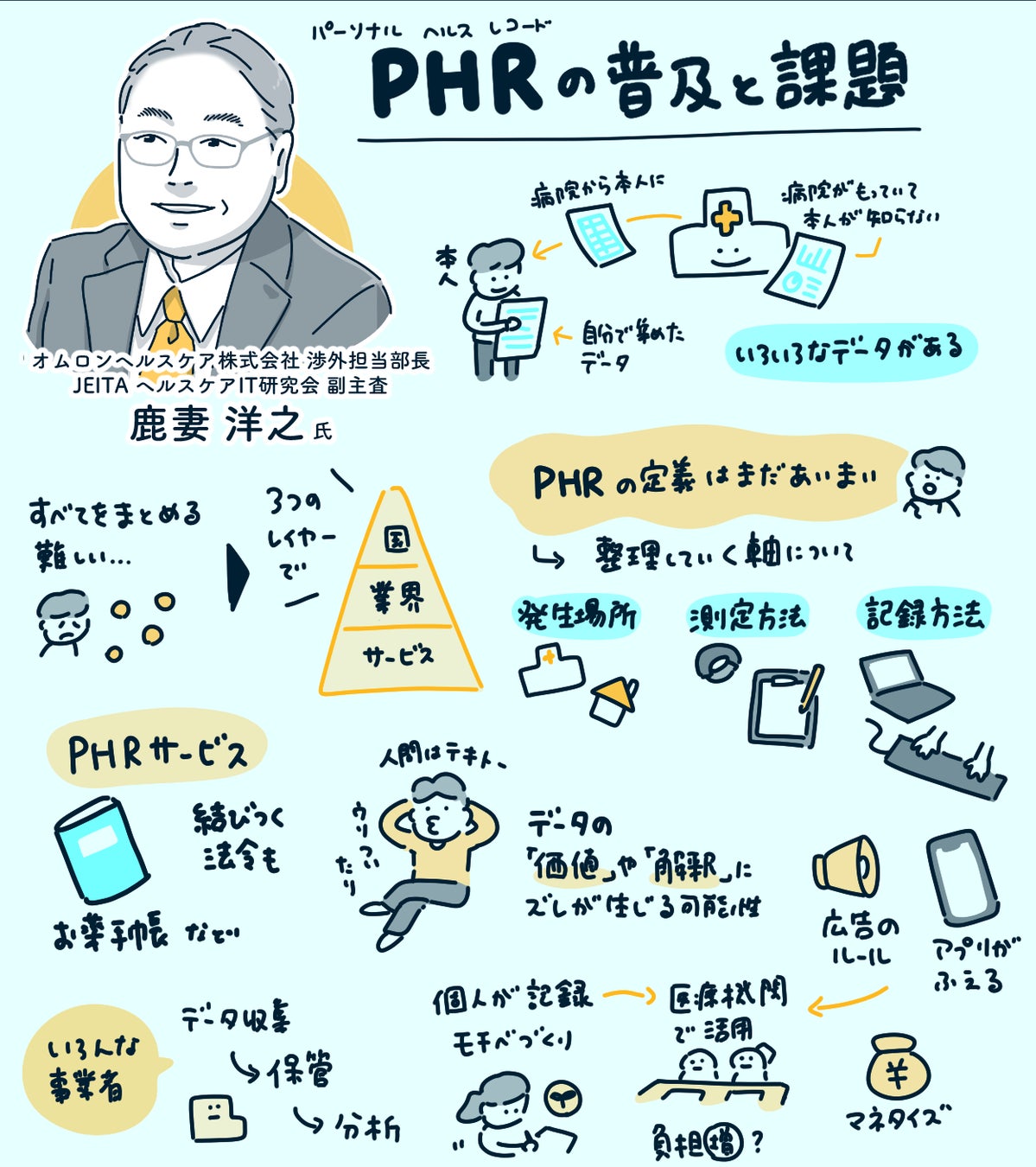

【PHRの普及と課題】 - 多様な健康関連データの利活用に向けた課題と方向性について -

鹿妻 洋之 氏(オムロンヘルスケア株式会社 渉外担当部長/JEITA ヘルスケアIT研究会 副主査)

鹿妻氏は、PHR(パーソナル・ヘルスケア・レコード)の現状と課題について講演を行いました。PHRは個人の健康・医療情報を包括するもので、健康診断結果、日常の生活習慣の記録、医療機関から提供された各種データなどが含まれますが、その定義が曖昧なため誤解を生じさせている点を指摘しました。

PHRの利用においては、データの信頼性の確保、標準化の困難さ、異なるプラットフォーム間における相互運用性の欠如など、いくつもの本質的課題が存在すると説明しました。

さらに、PHRは単独で機能するものではなく、医療機関システムやIoTデバイス、マイナポータルなどとの有機的連携によってはじめて価値を発揮するものであり、測定機器や記録方法の違いによって信頼性が大きく左右される点にも注意が必要であると説明しました。特に個人が自己申告するデータについては、測定精度のばらつき、意図的・非意図的な申告内容の不正確さ、環境要因による変動などが信頼性に影響を与えるため、データ発生場所や測定方法を明確に示す必要性を示唆しました。

PHRサービス設計においては、「記録・蓄積・活用・共有」の4つの機能が基本フレームワークとなり、特に健康アドバイスなどを提供する際には、その内容が医療行為に該当しないよう慎重な配慮が必要との指摘がありました。

今後の課題として、個人ユーザーにとってのインセンティブ設計の重要性、医療現場における受容性の向上、そして柔軟な法制度整備の必要性が挙げられました。また、医療専門家視点と民間事業者視点の相違が議論を複雑化させている現状があり、双方の立場を相互理解しながら標準化や実用化を推進していくことの重要性を強調しました。

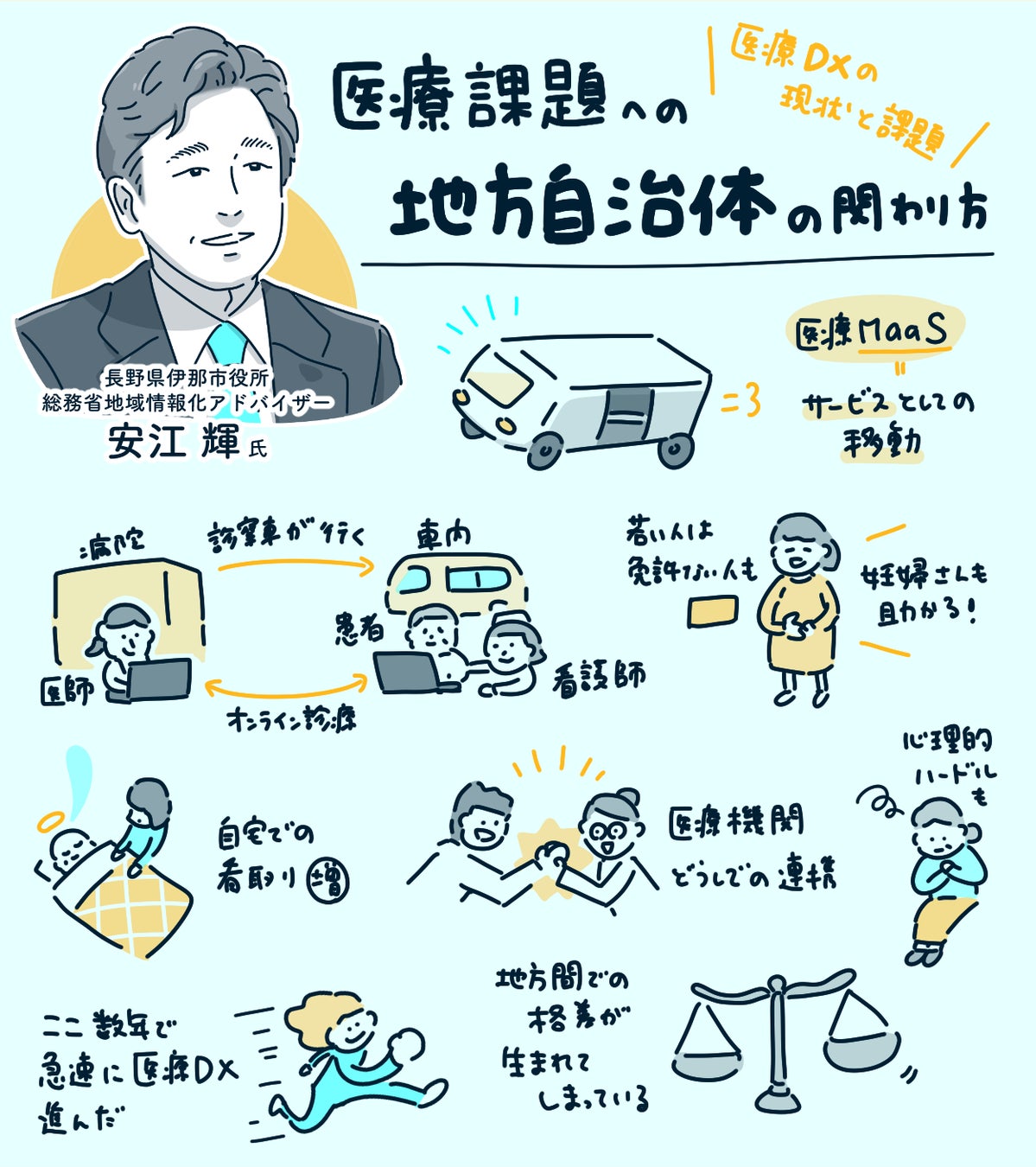

【医療課題への地方自治体の関わり方】 ~医療 DXの現状と課題~

安江 輝氏(長野県伊那市役所/総務省 地域情報化アドバイザー)

安江氏は地域情報化アドバイザーとしての豊富な経験に基づき、地方自治体による医療課題解決の先進的アプローチについて講演を行いました。

地方では医療資源を最大限活用するため、オンライン診療技術と移動サービスを融合させた「医療MaaS(Mobility as a Service)」が全国で展開を始めています。

この取り組みの核となるのは、最新のオンライン診療設備を完備した専用車両です。車内には各種医療機器と高性能通信機器が整備され、看護師や臨床検査技師が同乗することで、訪問先における患者の診察を専門的にサポートする体制が構築されています。この仕組みは、移動が困難な高齢者、妊婦、また交通手段を持たない若年移住者など、多様な住民層にとって効果的な医療アクセス手段となっています。

安江氏はさらに、医療DXの加速と法制度改革の相乗効果についても言及されました。従来は病院や診療所に限定されていた診療行為が、法改正により「居宅」や「移動車両」においても実施可能となることで、地域医療の提供体制が根本から変革される可能性を指摘されました。加えて、患者情報の一元管理システム、オンライン資格確認の普及、電子処方箋などの医療インフラ整備が進展することで、地方においても都市部と遜色ない医療サービスが享受できる環境が整備されると説明しました。

PHRによる医療情報の共有化と、医療MaaSという患者や患者家族に寄り添ったサービスの組み合わせにより、今後さらに全国各地で導入が進むことが予想されます。また、オンライン診療時の技術的課題に対しては、医療提供側の技術開発だけでなく、音声聴取困難な方には骨伝導機器の導入など、利用者に寄り添った技術開発を行い、継続的な改善が今後も必要になると説明しました。

講演の締めくくりとして安江氏は、テクノロジーや制度設計はあくまでも手段であり、それらを地域住民の真の福祉向上にいかに結びつけるかが最も本質的な課題であると説明しました。

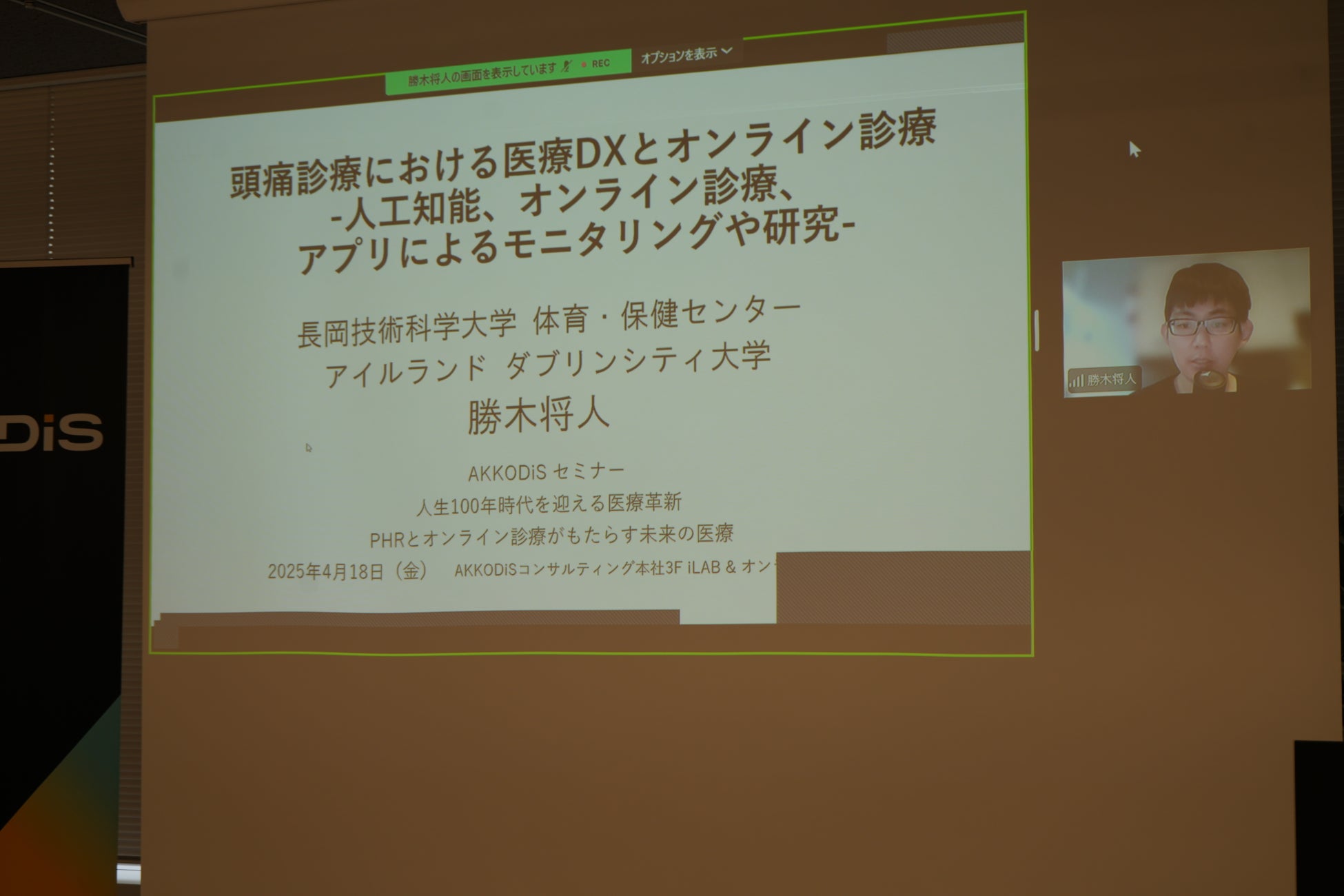

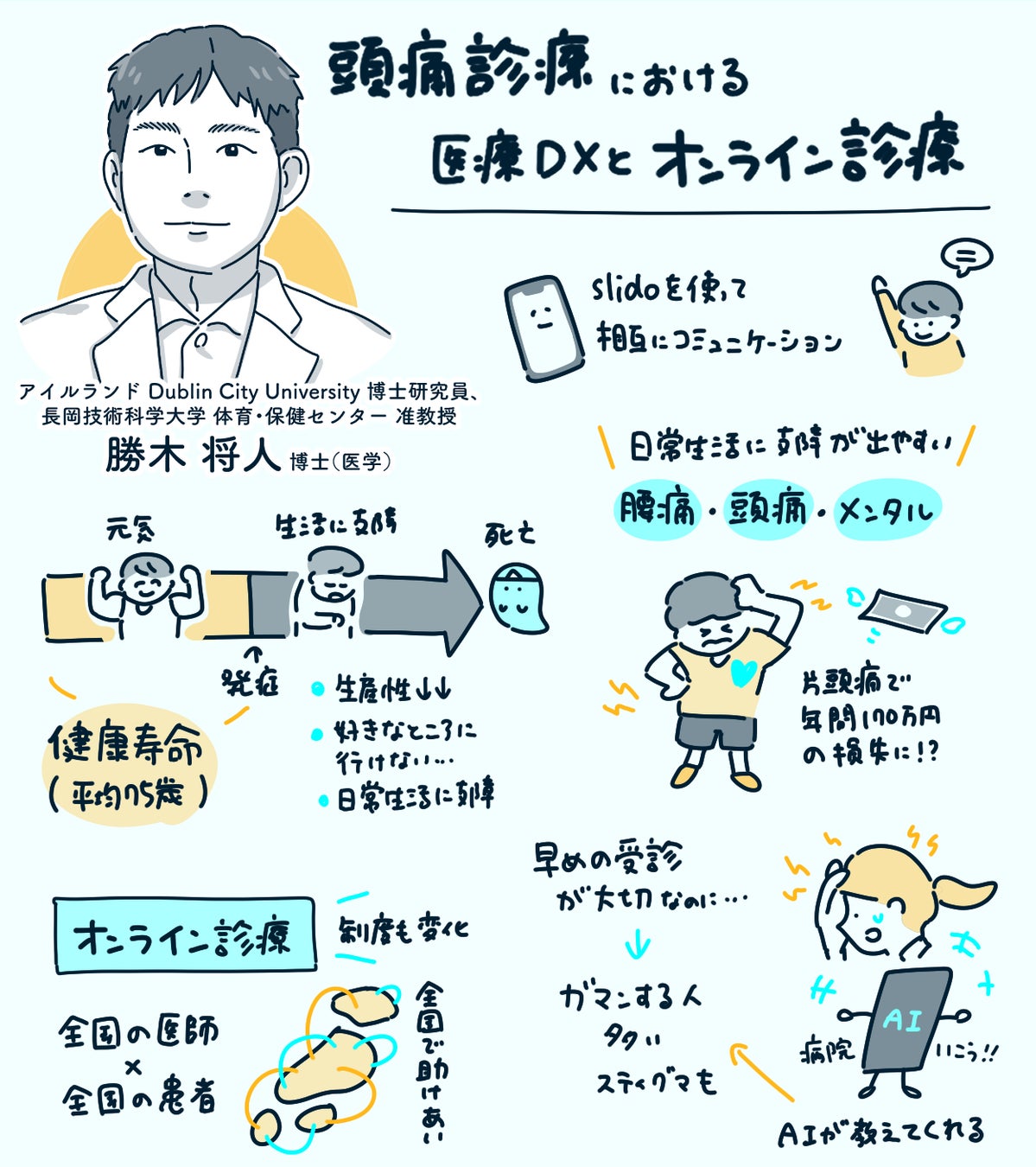

【頭痛診療における医療DXとオンライン診療】-人工知能、オンライン診療、アプリによるモニタリングや研究-

勝木 将人氏(長岡技術科学大学 体育・保健センター/アイルランド ダブリンシティ大学)

勝木医師は、これまでの脳神経外科医としての豊富な臨床経験を基盤に、頭痛診療における医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の可能性について講演を行いました。

医療現場の実態として、頭痛をはじめとする慢性疾患が健康寿命に与える影響は極めて大きいにもかかわらず、その重要性が適切に認識されていない現状を指摘。特に片頭痛、腰痛、うつ病などの慢性疾患が社会的生産性低下の主要因となっていることを、エビデンスに基づき説明しました。

片頭痛は典型的な「見えない病」として位置づけられ、外見からは判断が難しいため周囲の理解を得られにくく、受診の遅延や症状の慢性化につながるという悪循環が生じています。この課題に対し勝木医師は、AI技術を駆使した頭痛診断支援ツールを開発。患者の問診結果から片頭痛を高精度に判定するシステムを構築されました。この革新的アプローチにより、専門医の診断精度が飛躍的に向上し、患者が適時に最適な医療介入を受けられる環境整備が進展しています。

オンライン診療の進化についても言及され、専門外来や教育機関・企業内保健室における診療形態が大きく変革している実情を紹介。医師によるリモート指導と処方が可能となったことで、特に不眠症やメンタルヘルス疾患に対する即時対応体制が整備されつつあり、大学保健室におけるオンライン処方の先進事例についても具体的に解説しました。

さらに、PHRやレセプトデータ(診療報酬明細書)の戦略的活用によって、医療ビッグデータを基盤とした研究領域が拡大していることも強調。薬物乱用頭痛の発症リスク予測など、データ分析に基づく医療の質向上に資する取り組みが着実に進展しています。

講演の結びとして勝木医師は、医療DXの真価は診断・治療プロセスの効率化にとどまらず、予防医療の強化や臨床研究の深化にこそ発揮されるべきであると力強く提言しました。

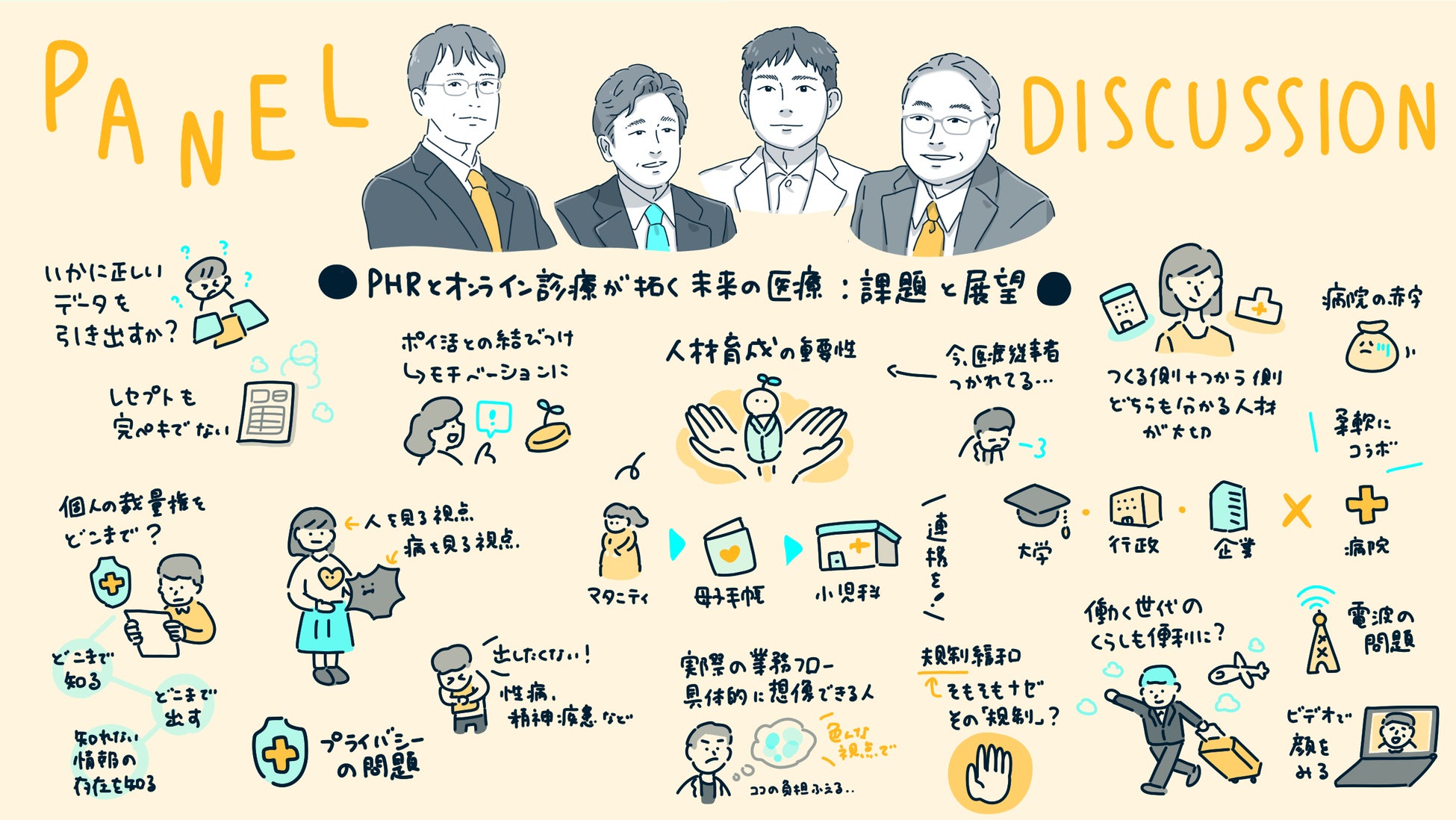

パネルディスカッション

「人生100年時代の医療改革:PHRとオンライン診療の未来」

パネルディスカッションでは、企業、地方自治体、医療現場という三者の多角的な視点から、PHRとオンライン診療がもたらす可能性と課題について、実践的かつ建設的な意見交換が展開されました。

■デジタル医療の可能性と実装課題

医師不足や地域間医療格差という社会的背景を踏まえ、患者自身が自らの健康情報を主体的に管理・活用し、地理的制約を受けずに適切な医療を受けられる体制構築の重要性について改めて共有されました。その一方で、PHRデータの信頼性の担保、データの標準化促進、および臨床現場における効果的活用方法については、なお多くの課題が山積していることが指摘されました。

特にオンライン診療では、医師・患者間の対話の質と量の変化が顕著であり、アクセシビリティの向上という利点がある反面、診断精度の担保や信頼関係構築における本質的課題が浮き彫りとなりました。客観的データの裏付けが不十分な状況下では、処方に偏重した表層的診療が増加する懸念も表明されました。これらの課題に対する方策として、AI技術を活用した問診支援システムの導入や、看護師による専門的介在の重要性が強調されました。

プライバシーと医療データの利活用に関する議論では、患者の同意を前提とした情報共有の枠組み構築が焦点となりました。医療情報の高い機密性を守るため、本人の十分な理解と選択に基づく開示範囲制御メカニズムの必要性を確認。同時に、救急医療のような即時対応が求められる状況においては、マイナンバーカードと連携した迅速なデータアクセスの有効性も指摘されました。また、医療機関の閉院や医師の突然の逝去などにより、医療記録が喪失するリスクも挙げられ、持続可能なデータ管理体制の構築が喫緊の課題として指摘されました。

■人財育成と持続可能な推進体制の構築

デジタル医療時代における人材育成については、従来の医療技術者像を超えた新たな専門人財像が提示されました。高度な情報リテラシーと確固たる倫理観、そして地域医療の実情への深い理解を兼備した人財の育成が不可欠とされています。地方自治体の文脈では、母子保健・教育を含むライフコース全体にわたる包括的情報連携の強化と、それを支える行政職員の役割拡大についても活発な議論が交わされました。

また、医療機関では医師・看護師・技師の高齢化や業務逼迫から、こうしたDX対応に積極的に関われる人財が慢性的に不足しているという実情も共有されました。この課題に対しては、民間企業と自治体の協働による、専門人財の戦略的な配置や継続的な教育支援が、今後の医療DX推進における鍵になるという見解で一致しました。

総括として、登壇者は過去のインターネット普及初期におけるプライバシー議論やシステム基盤備の歴史的教訓を引用し、PHRやオンライン診療を取り巻く制度設計と文化醸成の重要性を強調しました。短期的成果に固執せず、長期的視野で社会的信頼を構築しながら段階的に推進していく必要性について、共通の認識を示しました。

最後に、今回のイベント全体をグラフィックレコーディングとして記録していた、グラフィック・クリエイターの春仲萌絵氏によるデザイン作品が紹介されました。講演内容やパネルディスカッションで活発に交わされた議論が、視覚的かつ洗練された形で表現された作品を振り返り、好評のうちにイベントは終了しました。

AKKODiSコンサルティング株式会社について

AKKODiSは、デジタルとエンジニアリングを融合させたソリューションを世界30ヵ国で提供するスマートインダストリー領域におけるグローバルリーダーです。日本法人のAKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」をビジョンに掲げ、7,000名を超える現場を熟知したスペシャリストが、現場変革の力とデジタル技術を駆使し、企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援しています。AKKODiSのチームが企業および組織の現場との融合<フュージョン>による独自のアプローチにより、組織内部から変革を促進し、世界スケールの事業をお客様と共に創出します。

【AKKODiSウェブサイト】 https://www.akkodis.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像