1,046 名のママ・パパ調査/共育て実感がある家庭は幸福度が 20%高い。そのカギは「ありがとう」と「会話・相談」。

〜パパ産後育休制度から 3 年の実態〜

「家族の健康を支え 笑顔をふやす」をビジョンとし、家族と向き合う全ての人の伴走者として心身ともに健康な生活を支援する株式会社カラダノート(東京都港区 / 代表取締役:佐藤 竜也 / 以下当社)は、当社メルマガ会員を対象に「共育て実態調査」を実施し、その結果をお知らせいたします。

本調査では、「共育て実感がとてもある」と回答した家庭の幸福度が 85.4ptであったのに対し、「全くない」と回答した家庭は 68.2ptとなり、約17pt(約20%)の差があることが判明しました。この結果から、共育ての実感の有無が、家庭全体の幸福度を大きく左右する要因であることが明らかになりました。

※共育てとは、配偶者やパートナー、祖父母など、家庭内で複数の大人が協力して子育てを行うことを指します。

※本アンケート調査では、武蔵野大学ウェルビーイング学部ウェルビーイング学科教授の前野隆司氏による「幸せの4因子」を数値化し、幸福度と表現しています。「幸せの4因子」の質問16項目に対し7段階で回答し、最小値16pt〜最大値112pt となります。

調査背景

2022年10月に施行された「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」から3年が経過しました。2025年7 月30日に厚生労働省が発表した通り、男性育休取得率は過去最高の40.5%に達し、年々上昇傾向にあります。子育てを取り巻く制度面の整備は進む一方で、「母親の負担感が減っていない」「制度を活用しても共育て実感が得られない」といった声も存在し、共育ての“質”には依然として課題が残されています。

当社は、妊婦の約9割が利用する「陣痛きたかも」アプリをはじめ、出産から育児など家族のライフイベントを支えるサービスを展開してきました。そうした経験から、「分担」や「育休取得」といった制度だけでは見えにくい、夫婦間コミュニケーションや感謝・称え合いといった文化的要素の重要性に注目しています。

そこで今回、現代の家庭における共育ての実像を可視化し、次世代に向けた共育てのあり方を考えるため「共育て実態調査」を実施しました。

調査概要

調査名称:共育て実態調査(2025 年)

調査方法:インターネット調査

調査対象:子育て中の女性と男性

回答母数:1,046(女性 898名・男性145名)

調査期間:2025年9月18日〜9月26日

調査主体:株式会社カラダノート

調査結果サマリー

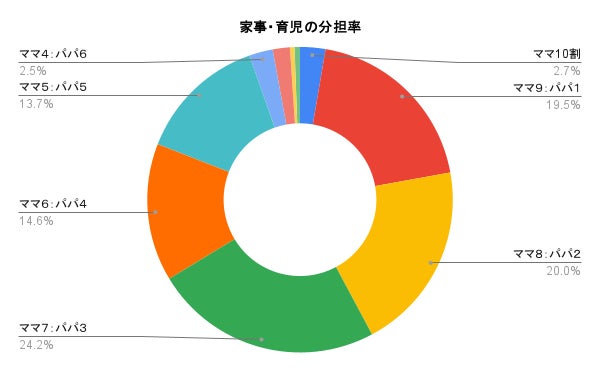

・家事・育児の分担は、約6割が「ママ7割以上を担う」と回答。

・共育て実感を分けるのは「会話と感謝」。実感がない家庭では「負担の偏り」が最多の理由

に挙がる。

・共育て実感が「とてもある」家庭の幸福度は 84.95pt、「全くない」家庭は 67.13ptとなり、約

20%の差がある。

・感謝の頻度に大きな差。共育て実感が高い家庭は6割が「毎日感謝」ある一方、実感がない

家庭は8割以上が「感謝がほとんどない」と回答。

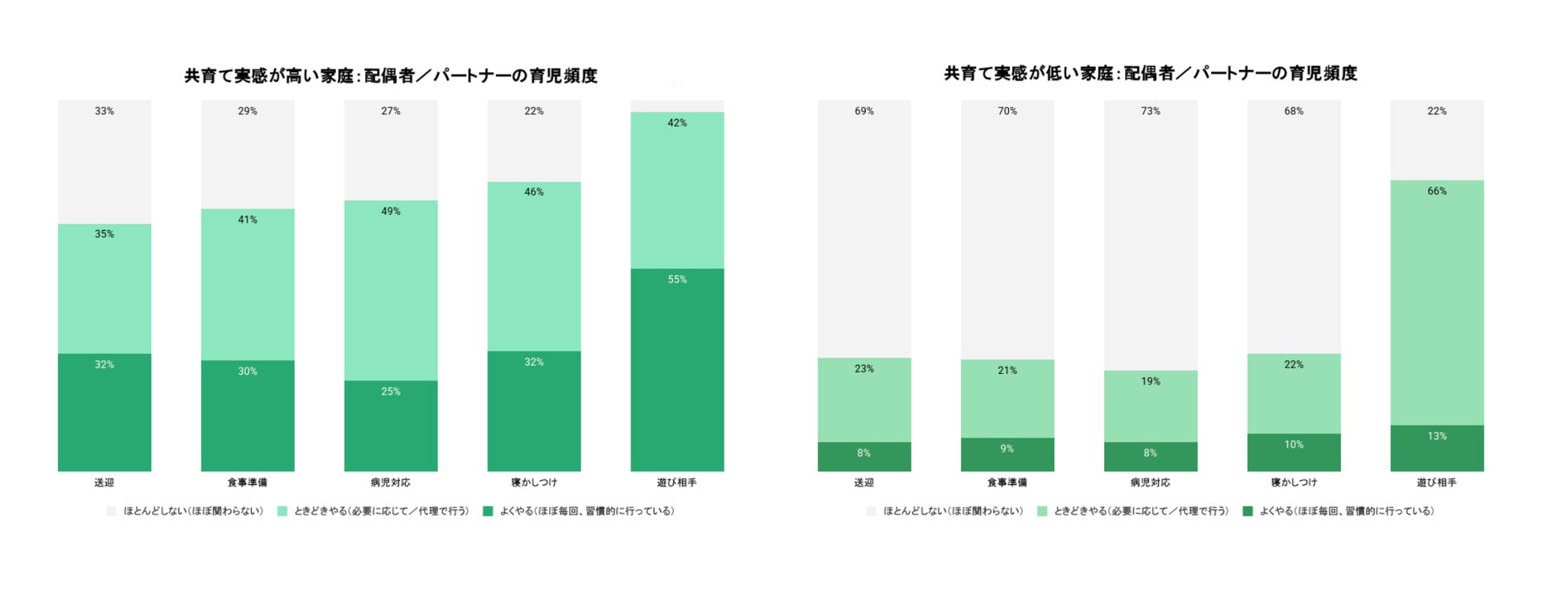

・遊び相手だけでなく、病児対応や食事準備といった日常行動への関与が共育て実感を高める。

家事・育児分担の状況は、全体の約 6 割が「ママが 7 割以上を担う」と回答

まずは、家事・育児の分担状況を見ると、「ママ7割:パパ3割」(24.2%)が最も高く、次いで「ママ8割:パパ2割」(20%)、「ママ9割:パパ1割」(19.5%)となっています。この結果から、全体の約6割が「ママが7割以上を担う」と回答しており、ママ側の負担が相対的に大きい家庭が多数を占める傾向があります。一方で「ママ5割:パパ5割」は14.4%にとどまり、「ママ4割以下」の回答は合計で1割未満にとどまっています。

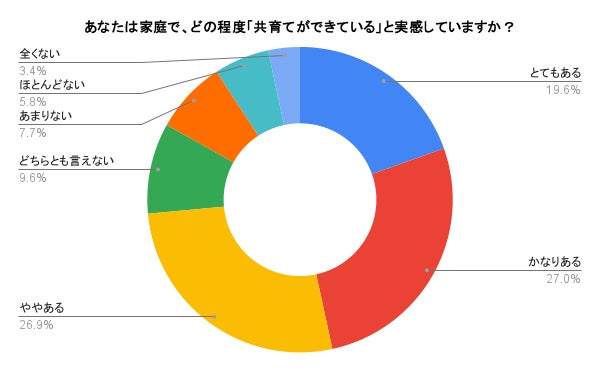

共育て実感を分けるのは『会話と感謝』、負担の偏りで実感低下も

家庭での共育ての実感については、「とてもある」(20%)、「かなりある」(27%)、「ややある」(27%)と回答した人があわせて 74%にのぼり、全体の約 7 割が一定の共育て実感を持っていることがわかりました。一方で、「あまりない」(8%)、「ほとんどない」(6%)、「全くない」(3%)と回答した人も計17%存在し、依然として共育ての実感が得られていない家庭も少なくない状況がうかがえました。

共育て実感が「ある」と回答した人に理由を尋ねた結果、以下が上位に挙がりました。会話や意思決定、感謝の共有といった日常的な関わりが、共育て実感を支える一方で、共育て実感が「ない」と回答した人では、以下のような理由が挙がり、負担の偏りや感謝・会話の不足が、共育て実感の欠如につながっている傾向が見られました。

「共育て実感がある」と回答した人の理由

・配偶者/パートナーが子育てについて会話・相談できている(81%)

・家庭での意思決定が一緒にできている(53%)

・配偶者/パートナーや家族から労いや感謝の言葉がある(52%)

・祖父母など他の大人の協力がある(42%)

・家事育児の分担が公平だと感じている(30%)

「共育て実感がない」と回答した人の理由

・育児や家事の負担が自分に偏っている(61%)

・感謝や承認の言葉少ない(41%)

・配偶者/パートナーと子育てについて話せる時間が少ない(35%)

・配偶者/パートナーが育児や家事に参加してくれない(29%)

・家庭での意思決定が自分に偏っている(26%)

・他の大人(祖父母など)の協力が得られない(24%)

・育児・家事のやり方に意見が合わない(21%)

共育て実感がある家庭は、幸福度20%高い。感謝の言葉が共育ても幸福度も高めるカギ

家庭での共育て実感と幸福度の関係を分析すると、「共育て実感がとてもある」家庭の幸福度は 85.40pt、「全くない」家庭は 68.20ptと、約 17.2pt(約 20%)の差が見られました。

さらに、調査全体の幸福度平均は 78.06ptでしたが、「ややある」以降の家庭では平均を下回り、特に「どちらとも言えない」「あまりない」「ほとんどない」「全くない」と回答した 家庭は、いずれも全体平均から 5pt以上低い水準にとどまりました。「共育てできてい る」と強く感じられることが、家庭全体の幸福度を大きく左右していることがうかがえる結果となりました。

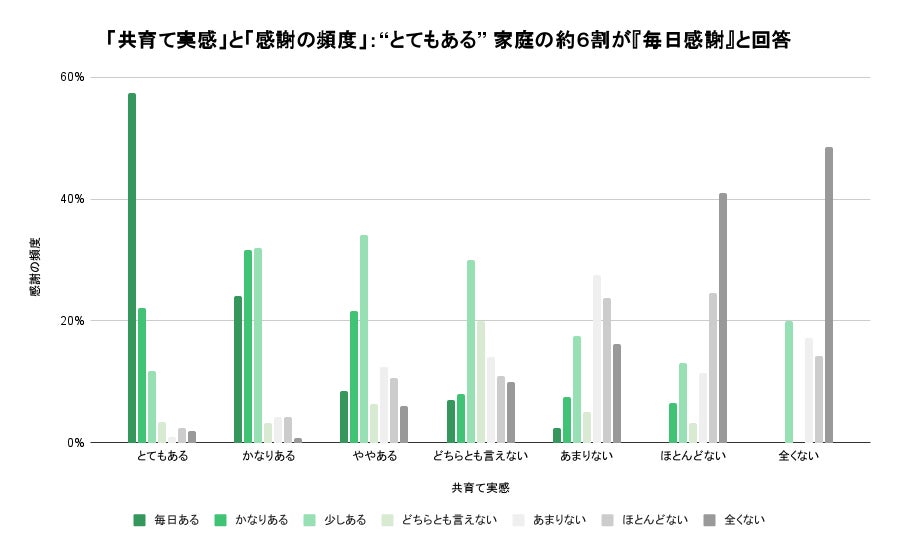

感謝の頻度にも大きな差。共育てと幸福度を左右する“ありがとう”

共育て実感が高い家庭では、57%が「毎日感謝の言葉をかけられている」と回答しました。

一方で、実感が全くない家庭では「毎日ある」と答えた人はゼロであり、さらに「感謝の頻度があまりない・ほとんどない・全くない」と回答した人が合計で 8割にのぼりました。この結果から、共育て実感や家庭全体の幸福度の高さには、「ありがとう」といった日常的な感謝の言葉の有無が大きく影響していることが明らかになりました。

育児から共育て実感を高めるには、送迎や寝かしつけなど日常の子育てへの関与が影響

配偶者/パートナーがどの程度育児に関与しているかを分析すると、全体的に最も関与が高かったのは「遊び相手」でした。一方で、「共育て実感がとてもある」と回答した家庭では、「病児対応」「食事準備」「寝かしつけ」「送迎」など日常的な行動においても「習慣 的に行っている」または「ときどき行っている」と答える割合が多い傾向が見られました。

この結果から、共育て実感の高さは、日常的な育児行動への積極的な関与が鍵となることが明らかになりました。

【まとめ】

今回の調査により、家庭での「共育て実感」は、家事・育児分担の比率だけでなく、日常のコミュニケーションや感謝の言葉、寝かしつけ・送迎といった具体的な行動への関与によって大きく左右されることが明らかになりました。

特に「ありがとう」といった感謝の言葉は、共育て実感だけでなく家庭全体の幸福度にも直結する重要な要素であり、数字のうえでもその差が表れています。制度的な整備が進む一方で、家庭の幸福度を高めるには「文化」としての共育てが欠かせません。当社は今後も、アプリやサービスを通じて、家族が互いに支え合い、感謝を伝え合える環境づくりに寄与してまいります。

カラダノートのソーシャルアクション

当社は「家族の健康を支え 笑顔をふやす」というビジョン実現に向け、少子高齢化問題の

解決に取り組んでおります。現在は、より広く社会に貢献するため、官民一体となった子育て

環境の改善にまで当社の役割を広げており、2024 年度より当社代表の佐藤は厚生労働省「イク

メンプロジェクト推進委員」、さらに 2025 年 7 月からはその後継事業である「トモイクプロ

ジェクト」の推進委員に就任しております。

会社概要

企業名 :株式会社カラダノート(東証グロース:4014)

本社 :東京都港区芝浦 3-8-10 MA 芝浦ビル 6 階

代表 :佐藤竜也

事業内容:家族サポート事業

ライフイベントマーケティング事業

家族パートナーシップ事業

URL :https://corp.karadanote.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像