【NHKカルチャー×京都大学白眉センター】注目のリレー講座「世界の不思議に迫る!京大・白眉研究者たち」★教室受講/オンライン受講を選べます★

次世代を担う研究者を育成する京都大学白眉センター。その若手研究者5名が、貴重なフィールドワークの画像・映像もまじえて、“変わっているけど面白い”生き物の最新研究をリレー形式で解説!

そこに不思議があるのなら、たとえ草の中森の中!

【内容】

■11月26日(土)

植物の多様性のひみつに迫る ~知られざる土壌微生物の役割~ (門脇浩明先生)

■12月24日(土)

昆虫の性を操る共生微生物たち ~なぜ・いかに操作するのか?~ (春本敏之先生)

■1月28日(土)

カタツムリとオサムシの攻防 ~天敵が生き物の多様化を促す?~ (森井悠太先生)

■2月25日(土)

シルクロードの人類と動物の3000年史 ~《聖性》と《死性》入り混じる動物観を探る~ (相馬拓也先生)

■3月25日(土)

しっぽが示す「ひと」への道程 ~生物の進化と発生とは~ (東島沙弥佳先生)

※ すべて第4土曜 10:30~12:00開催です

※各回見逃し配信つき

※いずれも京都教室での受講か、zoomでのオンライン受講かを選べます

- 【京都大学白眉センターとは】

今回、NHK文化センター京都教室で行うリレー講座のキーワードは、「共に生きる」――。

注目の各回内容を詳しくご紹介!

リレー講座のため、通しでのご受講がおすすめですが、気になる講座を一回受講したり、途中受講することもできます♪

ぜひご受講ください。

- 第一回 森の未来は、菌たちだけが知っている―。

【講座名】植物の多様性のひみつに迫る~知られざる土壌微生物の役割~

【内 容】

植物は、光や土壌栄養をめぐって競争しています。

そこには、競争に強い者が弱い者を静かに駆逐してゆくシビアな世界があると考えられます。

そうした競争の原理が働くにもかかわらず、自然界にこれほど多くの種類の植物が共存し、繁栄できているのはなぜでしょうか?

最新の生態学研究によって、目にはみえない土壌微生物こそが、森林の樹木の多種共存や時間的な遷移に重要な役割を果たしていることが分かってきました。

生物多様性の考え方の基礎から、生態学研究の最前線までを解説します。

また、美しい紅葉が見られる理由など、身近な自然の当たり前にひそむ、つい誰かに話したくなる秘密もご紹介します。

【日 程】11月26日(土)

・会場受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262088.html

・オンライン受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262091.html

※いずれも見逃し配信あり

門脇先生

門脇先生

【講師紹介】

京都大学白眉センター特定准教授 門脇浩明

1983年生まれ。専門は群集生態学。京都大学農学部卒。ニュージーランドオークランド大学生物科学研究科博士課程修了。フロリダ州立大学、日本学術振興会特別研究員、モンペリエ大学客員研究員、京都大学特定助教等を経て現職。日本生態学会 宮地賞、日本生態学会奨励賞 鈴木賞受賞。

- 第二回 「オス殺し毒素」ってなんだ―??

スピロプラズマ感染ショウジョウバエ胚(♂:マゼンタは死細胞)

スピロプラズマ感染ショウジョウバエ胚(♂:マゼンタは死細胞)

【講座名】昆虫の「性」を操る共生微生物たち~なぜ・どのように操るのか? ~

ショウジョウバエ

ショウジョウバエ

【内 容】

地球上に生息する昆虫の約半数には、何らかの微生物が共生しているといわれています。

共生というと、win-win の関係を想像しがちですが、自然界には必ずしもそのようには見えない共生も存在します。

例えば、一部の共生微生物は、自身の感染を拡大させるため、宿主昆虫の「性」を自分勝手に操作してしまいます。

本講座では、このような「生殖操作」と呼ばれる不思議な現象にフォーカスし、共生微生物が、「なぜ」・「どのようにして」昆虫の性を操るのか、最新の知見を交えてご紹介します。

奇妙な現象の背景にある、自然が生み出した洗練された仕組みを皆さんにお伝えできればと思います。

【日 程】12月24日(土)

・会場受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262578.html

・オンライン受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262588.html

※いずれも見逃し配信あり

春本先生

春本先生

【講師紹介】

京都大学白眉センター特定助教 春本 敏之

1980年大阪生まれ。共生微生物による昆虫の生殖操作が現在の主な研究テーマ。2018年 共生細菌がもつ「オス殺し毒素」を世界に先駆けて発見した。京都大学大学院生命科学研究科博士課程修了。産業技術総合研究所博士研究員、スイス連邦工科大学博士研究員を経て現職。井上研究奨励賞、長瀬研究振興賞受賞。

- 第三回 進化生物学最大の謎に挑む

円山原始林

円山原始林

【講座名】カタツムリとオサムシの攻防~天敵が生き物の多様化を促す?~

ヒメマイマイ、顕微鏡内写真

ヒメマイマイ、顕微鏡内写真

【内 容】

地球上の生物は、いかにして現在の多種多様な姿かたちを得るにいたったのでしょうか。

ダーウィン以来、問われ続けている進化生物学最大の謎ですが、未だに解決されていない課題が多く残されています。

中でも、捕食者(食う者)が被食者(食われる者)の種やカタチの進化に与える影響は、十分に研究がなされていません。

動きの遅い生物の代名詞とも言えるカタツムリは、野外の生物を対象に進化の研究を行うにあたり都合の良い対象であると私は注目しています。

今回は、カタツムリとそれを専門に捕食するオサムシの生死を賭けた攻防を示し、食う者が引き起こす食われる者の多様化の実例として、私がこれまで行ってきた研究を紹介します。

【日 程】1月28日(土)

・会場受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262092.html

・オンライン受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262198.html

※いずれも見逃し配信あり

森井先生

森井先生

【講師紹介】

京都大学白眉センター特定助教 森井 悠太

1987年生まれ。信州大学理学部卒。東北大学大学院にて博士(生命科学)取得。北海道大学大学院学術研究員、フローニンゲン大学極域研究センター客員研究員、マッセー大学海外特別研究員等を経て、現職。受賞歴:東北大学生命科学会会長賞(博士論文最終試験)、日本貝類学会奨励賞、土壌動物学会若手研究者奨励賞ほか。

- 第四回 NHK『地球イチバン:地球最古のイーグルハンター』制作協力・相馬先生

仔オオカミ、ユキヒョウ

仔オオカミ、ユキヒョウ

シルクロードは、民族・国家・文化の交叉点であると同時に、遊牧民と農耕民が共存し、人間と数多くの家畜・野生動物が接点を持ち続けることで、さまざまな動物観が育まれました。

例えば、猛禽を手なずける鷹狩の技法は、遊牧生活のなかで育まれました。

野生動物を積極的に食資源として利用する文化も、草原や山岳農耕民ならではの生活と言えます。

オオカミを民族創生と重ねる古典的なトーテミズムや、ユキヒョウを不可触な守護獣として崇める自然崇拝観など…。

本講座では、シルクロードで育まれた《聖性》と《死性》の入り混じる独特の動物観を、3000年に渡る人獣交渉史のなかから探ってみます。

【日 程】2月25日(土)

・会場受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262912.html

・オンライン受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262910.html

※いずれも見逃し配信あり

相馬先生

相馬先生

【講師紹介】

京都大学白眉センター特定准教授 相馬 拓也

ロンドン大学修士課程修了、早稲田大学大学院博士後期課程満期退学(農学)。カッセル大学客員研究員を経て、長期フィールドワークに従事。早稲田大学・筑波大学助教を経て現職。

専門は、モンゴル西部及び中央アジア~ヒマラヤの農耕・牧畜社会中心の人文地理学、生態人類学、動物行動学、民族鳥類学。

ヒマラヤ保全協会会長。

日本地理学会賞受賞。NHK『地球イチバン:地球最古のイーグルハンター』制作協力ほか。

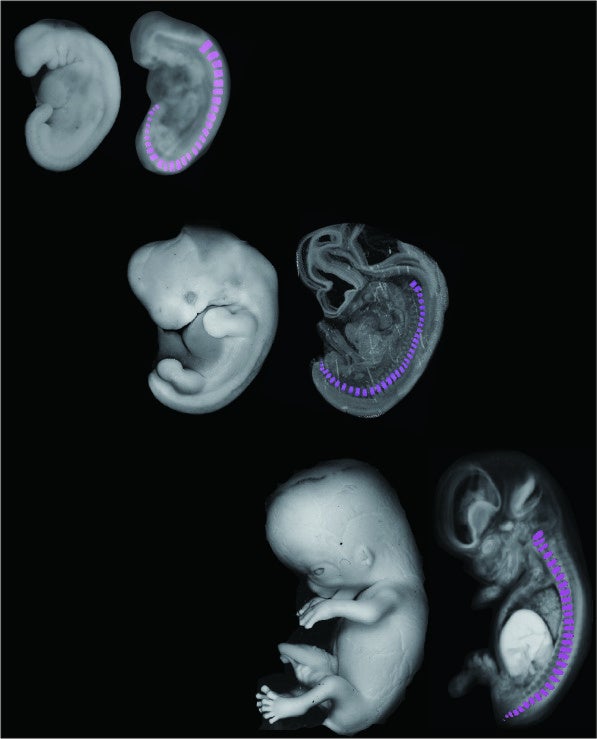

- 第五回 私達が失った、しっぽから謎を紐解く

【内 容】

しっぽ、と言われれば皆さんはどんなものを想像されますか?

ペットだったり、動物園の動物だったり、きっと皆さんの思い描くしっぽは十人十色でしょう。

多くの生物は様々な形のしっぽを、多様に使っています。

だから、しっぽの形を見ることで、生物の適応や進化を知ることができます。

しかし、そんな我々には残念ながらしっぽがありません。不思議ですね。

これこそが、私の研究テーマです。

失くしてしまったしっぽという存在が、我々はどのように「ひと」となったかを知る鍵だと私は考えています。

今回の講座では、生物としてのヒトに至った道のりを、進化と発生の両側面からご紹介します。

【日 程】3月25日(土)

・会場受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262589.html

・オンライン受講:https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1262598.html

※いずれも見逃し配信あり

東島先生

東島先生

京都大学白眉センター特定助教 東島 沙弥佳

1986年大阪生まれ。奈良女子大学文学部卒。京都大学大学院理学研究科にて博士号取得。大阪市立大学大学院医学研究科解剖学教室助教などを経て現職。大学院時代からしっぽの研究一筋。

受賞歴:日本霊長類学会大会最優秀口頭発表賞、京都大学学際研究着想コンテスト最優秀賞、日本先天異常学会奨励賞ほか。

- 講座情報

講 師:京都大学 白眉センター特定准教授・特定助教 門脇浩明、春本敏之、森井悠太、相馬拓也、東島沙弥佳

受講形態:教室受講かオンライン受講かを選べます

開催日時:第4土曜 10:30~12:00 11月26日(土) 開始

受講料金:【教室受講】NHK文化センター会員 税込16,610円/一般(入会不要) 税込20,020円/学生(入会不要) 税込11,440円

【オンライン】会員・一般(入会不要) 税込15,950円

主催:NHK文化センター京都教室

▼お申込みはこちらから

【会場】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1258919.html

【オンライン】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1260884.html

すべての画像