高知オーシャンキッズスクール 西部エリア編「海の宝石箱 竜串湾を守ろう!」を開催!〜子どもたちが地球温暖化とサンゴ白化問題、竜串湾の豊かな生態系を学ぶ〜

一般社団法人 海と日本プロジェクト in 高知は2025年10月4日(土)、「高知オーシャンキッズスクール 西部エリア編 海の宝石箱 竜串湾を守ろう!」を足摺海洋館SATOUMIにて開催いたしました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

西部エリア編の舞台となった竜串湾は、多様な生き物が生息する「海の宝石箱」として知られています。黒潮の影響で水温が高く、良好な透明度を誇り、四国で知られるサンゴの約8割(約110種類)、ウミウシ約384種類、魚類約430種類などが確認されています。

この豊かな海を守るため、高知県内の小学生が足摺海洋館SATOUMIの飼育員たちや気象予報士らから多岐にわたるテーマを学びました。

|

日時 |

2025年10月4日(土)9時00分~14時30分 |

|

会場 |

足摺海洋館 SATOUMI(高知県土佐清水市) |

|

参加人数 |

県内小学生 4人 |

|

協力団体 |

足摺海洋館 SATOUMI |

山岸気象予報士による「海と天気の関係」

まず、山岸 拓気象予報士が登壇し、地球温暖化が海に与える影響について解説しました。地球温暖化によって海に起こる変化には、「海水温の上昇」や、「海水面の上昇」、「海洋の酸性化」の3つがあることを説明。地球温暖化による海水温の上昇は、サンゴの白化や魚の生息域の変化を引き起こします。海面上昇で日本の砂浜が失われる可能性があります。人の出した二酸化炭素の約3割が海に溶け、海の酸性化が進み、貝殻が成長できなくなったり溶けたりする。地球温暖化をどのように食い止めたらいいのか、子どもたちみんなで考えました。

竜串の海ってどんな海?

足摺海洋館 SATOUMIの新野大館長は、竜串湾の美しさやそこに住む生き物について解説しました。竜串の海は、高知県の南西部に位置し、その独自の環境が多様な生命を育んでいます。

黒潮の影響により水温が高く、良好な透明度(約20メートル)を誇ります。また、湾内であるため波が穏やかで、海中景観の観察に非常に適していて、中四国唯一の海中展望塔があります。

この豊かな海には、四国で確認されているサンゴの約8割にあたる約110種類ものサンゴが生育しており、四国最大のサンゴ群落を形成しています。

さらに、その多様な生態系は、カラフルでユニークな形から「海の宝石」と呼ばれるウミウシが384種類も確認されているほか、チョウチョウウオやソラスズメダイなど430種類の魚種が生息しています。海中だけでなく、海岸線にも見どころがあり、長年の波や風の浸食によって形成された奇岩が広がるふしぎな景観を楽しむことができます。

館長は、この多様性に富んだ海を守り、その魅力を知ってもらうことの大切さを語りました。

この美しい海で起きている問題とは

美しい海に潜む問題として、海洋プラスチックごみが挙げられました。

ウミガメがビニール袋を餌のクラゲと間違えて食べてしまうことや、ジンベエザメがプラスチックの串で傷つき死んでしまった事例が紹介され、子どもたちは海の生き物にとってプラスチックごみが「命取り」になっている現状を知りました。

SATOUMIガイドツアー

講義の後は、新野館長自らがガイドを務める館内ツアーを実施。子どもたちは、講義で学んだ竜串の生き物たちを水槽で観察し、さらに海への興味を深めました。

サンゴを守るための特別授業

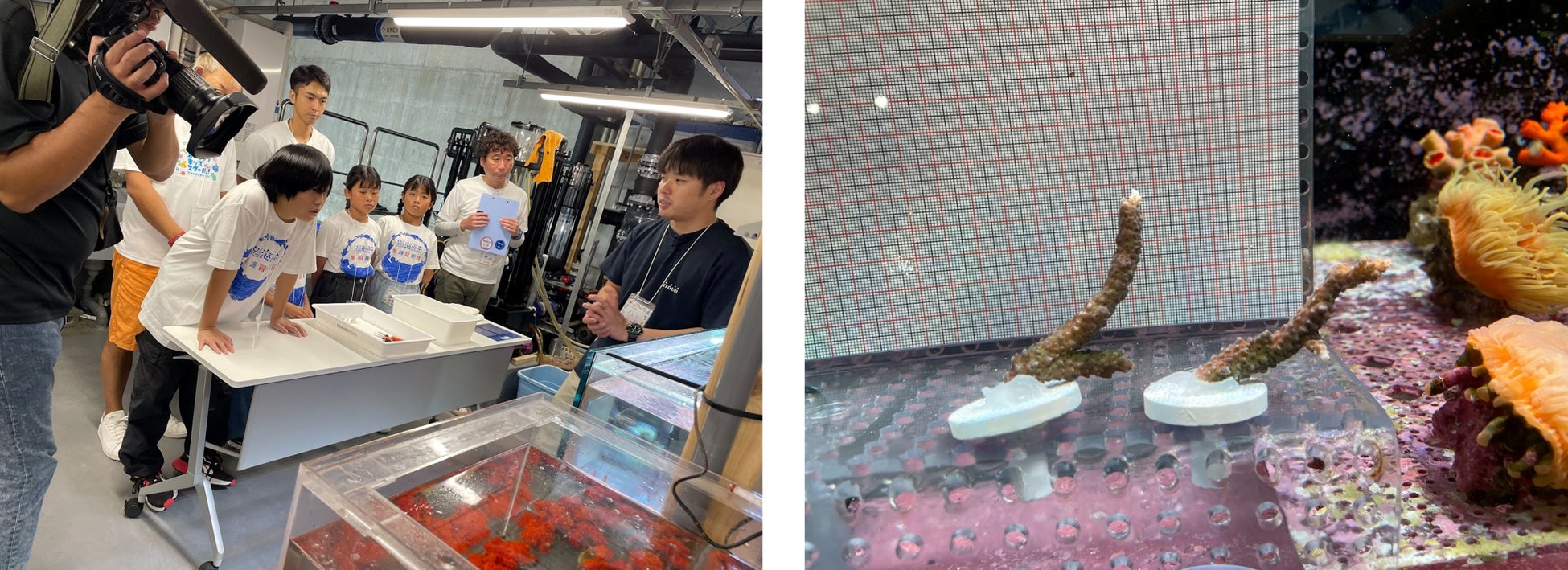

最後に、SATOUMIの飼育員太田 優吾さんから、竜串湾のサンゴに焦点を当てた特別授業が行われました。

授業ではまず、サンゴが植物ではなく、イソギンチャクやクラゲと同じ「刺胞動物」という動物の仲間であることが紹介され、その事実に子どもたちからは驚きの声があがりました。

サンゴ礁が失われることの影響についても詳しく解説されました。サンゴ礁は、多くの魚や他の生き物にとっての住処や餌場を提供する重要な生態系であると同時に、高波や津波の勢いを弱める天然の防波堤としての役割も担っています。このため、サンゴが減少することは、海の生態系全体だけでなく、沿岸に住む人々の生活にも甚大な影響を与えることが説明されました。

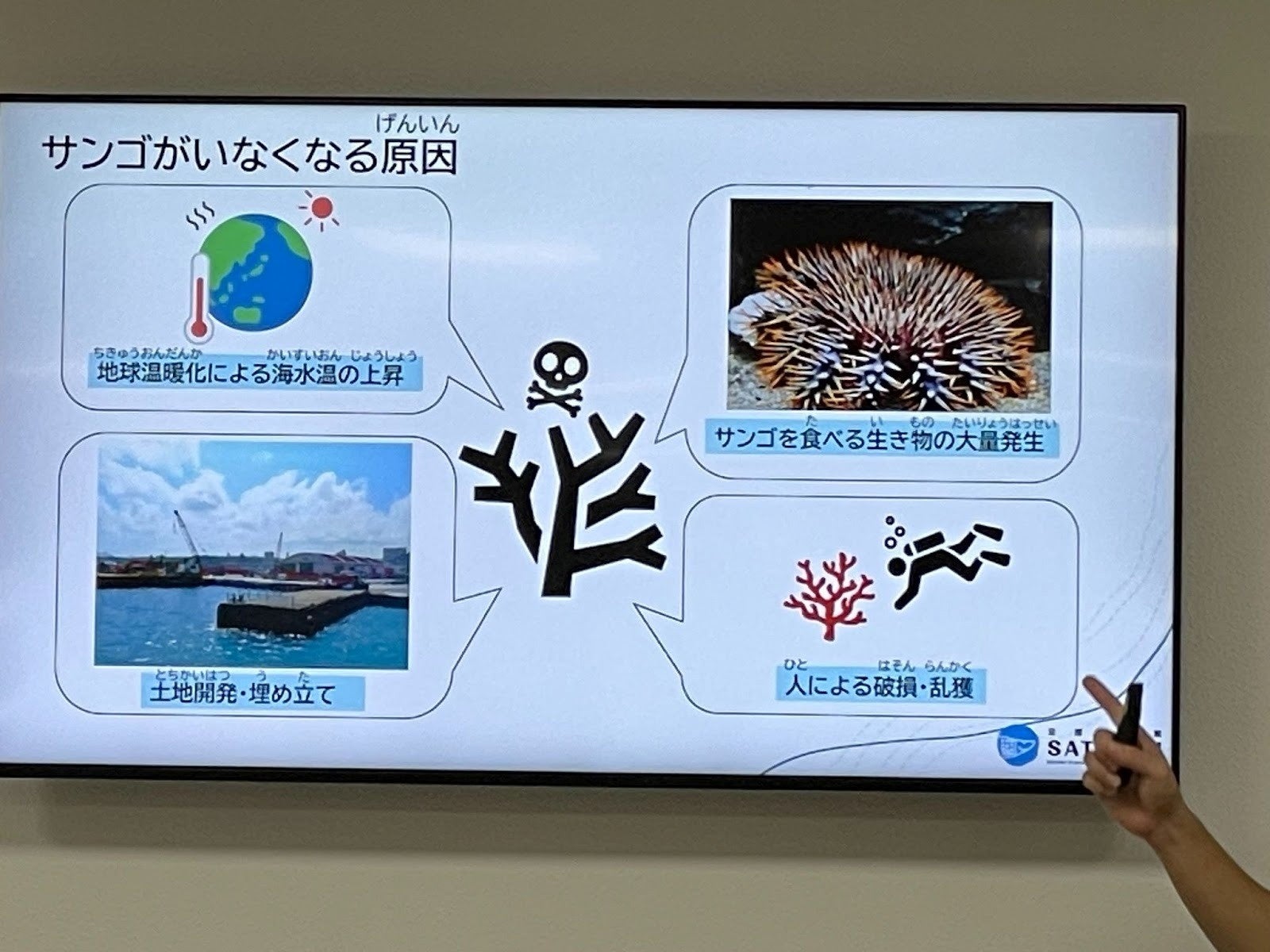

サンゴ減少の主な原因としては、以下の3点が挙げられました。

-

温暖化による白化:海水温が上がりすぎると、サンゴが体内に共生している藻を吐き出してしまい、白くなって死んでしまう現象。

-

オニヒトデによる食害:サンゴを食べるオニヒトデの大量発生。

-

人為的な破損:土地開発や埋め立て、人による破損・乱獲がサンゴを傷つけてしまう。

サンゴ礁が少しでも失われることを防ぐため、実際に行われている無性生殖を利用した繁殖方法を教わりました。サンゴは本来、波や台風などの影響で折れた枝や破片が、海底の岩盤などに挟まって動かなくなると、その場でそのまま新しい群体として成長を始める生態的な機能を持っています。この性質を活用し、人為的に健康なサンゴの枝を採取し、この断片を、海底の岩などの基盤に接着剤などを用いて固定し、活着・成長を促します。

この特別授業を通じて、子どもたちは「海の宝石箱」ともいえる竜串の海を守るためには、地球温暖化を防ぐための日々の行動や、海にごみを捨てないという強い意識が不可欠であることを深く認識しました。

参加した子どもの声

子どもたちは「サンゴが動物であること、またサンゴを食べる生き物(オニヒトデなど)がいることを初めて知った」「地球温暖化によって魚やサンゴが減ってしまうことを知った」「電気をこまめに消したり、ごみを拾うようにしたい」「海に感謝して食べ物をたべる」という意見や感想が出されていました。

竜串や高知の海の生き物たちの生命が脅かされている現状に対し、館長は「一人でも多くの人に伝えてほしい」と子どもたちに語りかけました。イベントの最後には、新野館長より、海の生き物に興味を持った子どもたちへ、ウミウシをまとめた冊子などがプレゼントされました。

<団体概要>

団体名称:(一社)海と日本プロジェクトin高知

活動内容 :「海と日本プロジェクトin高知県」では、「黒潮の海」を次世代に継承していくため、こども達が地元の海に触れ、海への親しみを育てる活動を行っています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像