急増するクリニックの廃業、過去最多ペースで推移 ― コロナ禍で長期化する受診控え、経営に大きな打撃

クリニックの8割が減収、耳鼻科・小児科では特に影響大 後継者不足などの課題も

<ポイント>

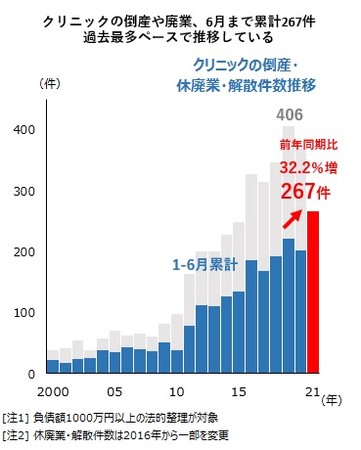

「町のかかりつけ医」として身近なクリニックで、廃業が急増傾向にある。帝国データバンクの調査では、入院施設を持たないクリニック(無床診療所)の休廃業・解散が258件と過去最多ペースで推移するほか、既に昨年の通年件数に並んだ倒産(9件)と合わせ、累計267件のクリニックが市場から退出したことが分かった。6月までに廃業や倒産の累計が250件を超えたのは過去初めてで、このペースが続いた場合、2021年は過去最多となった2019年(406件)を大きく上回る500件超のクリニックが市場から退出する可能性がある。

こうしたなか、2020年3月以降の新型コロナウイルスの感染拡大により、三密を避ける行動や、医療機関でのクラスター発生などから患者の受診控えが発生。各クリニックでは長期にわたって「患者が来ない」という、過去に例を見ない問題に直面し、収益の大幅悪化などから閉院などに追い込まれるケースが発生している。

厚生労働省の調査では、昨年4月から今年2月までの国民医療費は38.3兆円だった。2019年度の同期間から約4%の減少となり、入院外診療に限ると5%近い落ち込み幅となっている。コロナ禍の拡大で院内感染のリスクを避けるため、診療回数を減らしたり、受診そのものを控える動きが強まり外来患者が減少。都市部では受診患者数の制限や診療時間の短縮などを行うことで、通常に比べて診療報酬や処方箋など医業収入の減少を余儀なくされ、経営に打撃を与えた。

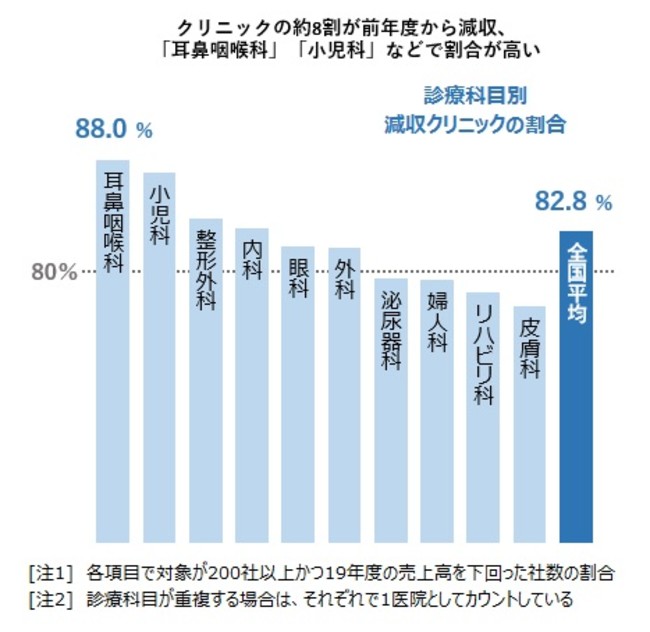

実際に、帝国データバンクが保有する企業データベースを基に全国のクリニックにおける経営状況を調査したところ、売上高が前年度からマイナスとなったクリニックは全体の8割超を占め、減収幅も平均で2割に上る。増収となったクリニックも1割を占めたものの、多くのクリニックで減収を余儀なくされた。

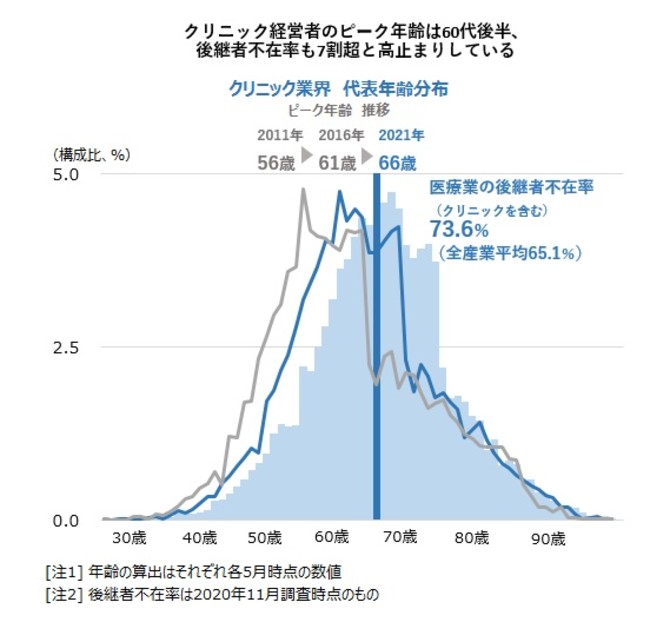

ただ、近年はクリニックの開業が相次いだことで患者の獲得競争が激化傾向にあったほか、クリニック経営者の高齢化にともなう事業承継問題も抱えていた。自由開業制のもとで医師の開業志向は根強く、クリニック(無床診療所)は21年4月時点で約9万7000軒と、10年間で1万軒近く増加。特に東京や大阪など都市部を中心にクリニックの開業が相次いでおり、患者の獲得競争が熾烈化している。また、クリニック経営者で最も多かった年齢は10年前が56歳だったのに対し、2021年は66歳と約10歳上昇するなど、高齢化も進行。他方で、クリニックも含めた医療業の後継者不在率は73.6%と、全産業平均の65.1%を大きく上回る。クリニック全体で経営者の高齢化と後継者問題が深刻となっており、こうした問題を長年抱えていたクリニックを中心に、コロナ禍での医業収入減少が後押しとなって廃業を選択した可能性もある。

クリニック経営は、コロナワクチンの一斉接種に伴う業務受託などから相応の仕事量が見込まれるなど明るい材料もあるものの、感染の収束に伴って受診を手控えていた患者が今後戻るかは不透明な情勢となっている。加えて、早ければ2022年10月から、複数人世帯で年収合計320万円以上の後期高齢者で医療費窓口負担が現行の1割から2割に引き上げられるため、長期的には外来頻度の高い高齢者層を中心に受診回数の減少も見込まれる。現状でもクリニックの多くで後継者問題を抱えるほか、都市部を中心に競争が激化するなどマイナス要素も多く、コロナ禍での収入減少をきっかけに存続を諦め、廃業や倒産による淘汰が今後より進行する可能性は高い。

ただ、競争激化が見込まれるクリニック業界を生き残るためには、かかりつけ患者の地域住民の医療ニーズ汲み取り、オンライン診療や電話診療など診察の選択肢を増やすなど「患者に選ばれる」取り組みは今後より必要になるとみられ、各クリニックの対応が注目されよう。

- クリニックの廃業や倒産、6月までに累計267件発生 過去最多ペース

- クリニックの8割が減収、耳鼻科・小児科で影響大 新規開業での競争激化、後継者問題などの課題も

- 長期的には受診ニーズが減少する見込み オンライン診療など新たな取り組みでの差別化カギ

「町のかかりつけ医」として身近なクリニックで、廃業が急増傾向にある。帝国データバンクの調査では、入院施設を持たないクリニック(無床診療所)の休廃業・解散が258件と過去最多ペースで推移するほか、既に昨年の通年件数に並んだ倒産(9件)と合わせ、累計267件のクリニックが市場から退出したことが分かった。6月までに廃業や倒産の累計が250件を超えたのは過去初めてで、このペースが続いた場合、2021年は過去最多となった2019年(406件)を大きく上回る500件超のクリニックが市場から退出する可能性がある。

クリニックの倒産や廃業、6月まで累計267件 過去最多ペースで推移している

クリニックの倒産や廃業、6月まで累計267件 過去最多ペースで推移している

こうしたなか、2020年3月以降の新型コロナウイルスの感染拡大により、三密を避ける行動や、医療機関でのクラスター発生などから患者の受診控えが発生。各クリニックでは長期にわたって「患者が来ない」という、過去に例を見ない問題に直面し、収益の大幅悪化などから閉院などに追い込まれるケースが発生している。

相次ぐ開業に加え、コロナ禍で患者の来院急減がクリニック経営に打撃となった (写真=閉院したクリニック(参考))

相次ぐ開業に加え、コロナ禍で患者の来院急減がクリニック経営に打撃となった (写真=閉院したクリニック(参考))

厚生労働省の調査では、昨年4月から今年2月までの国民医療費は38.3兆円だった。2019年度の同期間から約4%の減少となり、入院外診療に限ると5%近い落ち込み幅となっている。コロナ禍の拡大で院内感染のリスクを避けるため、診療回数を減らしたり、受診そのものを控える動きが強まり外来患者が減少。都市部では受診患者数の制限や診療時間の短縮などを行うことで、通常に比べて診療報酬や処方箋など医業収入の減少を余儀なくされ、経営に打撃を与えた。

実際に、帝国データバンクが保有する企業データベースを基に全国のクリニックにおける経営状況を調査したところ、売上高が前年度からマイナスとなったクリニックは全体の8割超を占め、減収幅も平均で2割に上る。増収となったクリニックも1割を占めたものの、多くのクリニックで減収を余儀なくされた。

クリニックの約8割が前年度から減収、 「耳鼻咽喉科」「小児科」などで割合が高い

クリニックの約8割が前年度から減収、 「耳鼻咽喉科」「小児科」などで割合が高い

ただ、近年はクリニックの開業が相次いだことで患者の獲得競争が激化傾向にあったほか、クリニック経営者の高齢化にともなう事業承継問題も抱えていた。自由開業制のもとで医師の開業志向は根強く、クリニック(無床診療所)は21年4月時点で約9万7000軒と、10年間で1万軒近く増加。特に東京や大阪など都市部を中心にクリニックの開業が相次いでおり、患者の獲得競争が熾烈化している。また、クリニック経営者で最も多かった年齢は10年前が56歳だったのに対し、2021年は66歳と約10歳上昇するなど、高齢化も進行。他方で、クリニックも含めた医療業の後継者不在率は73.6%と、全産業平均の65.1%を大きく上回る。クリニック全体で経営者の高齢化と後継者問題が深刻となっており、こうした問題を長年抱えていたクリニックを中心に、コロナ禍での医業収入減少が後押しとなって廃業を選択した可能性もある。

クリニック経営者のピーク年齢は60代後半、 後継者不在率も7割超と高止まりしている

クリニック経営者のピーク年齢は60代後半、 後継者不在率も7割超と高止まりしている

クリニック経営は、コロナワクチンの一斉接種に伴う業務受託などから相応の仕事量が見込まれるなど明るい材料もあるものの、感染の収束に伴って受診を手控えていた患者が今後戻るかは不透明な情勢となっている。加えて、早ければ2022年10月から、複数人世帯で年収合計320万円以上の後期高齢者で医療費窓口負担が現行の1割から2割に引き上げられるため、長期的には外来頻度の高い高齢者層を中心に受診回数の減少も見込まれる。現状でもクリニックの多くで後継者問題を抱えるほか、都市部を中心に競争が激化するなどマイナス要素も多く、コロナ禍での収入減少をきっかけに存続を諦め、廃業や倒産による淘汰が今後より進行する可能性は高い。

クリニックでは、ワクチン接種などの業務受託などで当面の仕事量を確保できる見通し(写真=クリニックでの個別接種を案内するコロナワクチンの接種券)

クリニックでは、ワクチン接種などの業務受託などで当面の仕事量を確保できる見通し(写真=クリニックでの個別接種を案内するコロナワクチンの接種券)

ただ、競争激化が見込まれるクリニック業界を生き残るためには、かかりつけ患者の地域住民の医療ニーズ汲み取り、オンライン診療や電話診療など診察の選択肢を増やすなど「患者に選ばれる」取り組みは今後より必要になるとみられ、各クリニックの対応が注目されよう。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像