有楽町駅前「YURAKUCHO PARK」計画街区にて 仮囲いアート《YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol. 05》を公開

~工事期間中の仮囲いを都市のキャンバスに~

三菱地所株式会社は、東京・有楽町駅前で解体工事中の「有楽町ビル」「新有楽町ビル」跡地(約1万㎡)において新ビル建設までの期間を暫定利用して「YURAKUCHO PARK」を2026年度後半に開設予定ですが、この計画街区にて、既存建物地上解体工事および「YURAKUCHO PARK」新築工事期間中の仮囲いを活用したアート企画《YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol. 05》を公開いたしました。

「YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT」は、都市とアートの新たな関係性を探るプロジェクトとして2020年より始動し、新国際ビル、新東京ビル、丸の内パークビル等でさまざまなアート作品を発表してきました。今回は、都市開発の「見えない時間」を可視化し、新たな都市の魅力や対話を生み出す取り組みとして、有楽町の仮囲いを舞台にアーティスト6名による作品を展開しています。

本企画は、現代の写真表現を探求・実践するアーティスト・コレクティブであるTOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHのディレクションのもと、有楽町アートアーバニズムYAU、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京「TOKYO CITY CANVAS助成」の協力を得て実施しています。

■プロジェクト概要

名 称:YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol. 05

主 催:三菱地所株式会社

協 力:有楽町アートアーバニズムYAU

企画・制作:合同会社TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH

ディレクター:小山泰介

助 成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【TOKYO CITY CANVAS助成】

会 場:有楽町ビル・新有楽町ビル既存建物地上解体工事および「YURAKUCHO PARK」新築工事仮囲い(東京都千代田区有楽町)

公開期間:2025年7月~2026年度下期(予定)

■参加アーティスト(五十音順)

小林菜奈子《風の下にて》

小山泰介《TRACES》

築山礁太《As if seeing begins again: YSY, 2025》

松井祐生(関川卓哉)《「生き物が腐敗するときに放つ燐光は、妖精がつくる火花だといわれていた」という》

三野新《To Still the Tremors》

村田啓《So Here We Are》

■YURAKUCHO PARKとは

東京・有楽町駅前、「有楽町ビル」「新有楽町ビル」跡地(約1万㎡)に開設する日本カルチャーの発信拠点です。三菱地所はこれまで、TOKYO TORCHの「TOKYO TORCH Park」や、丸の内仲通りの「Marunouchi Street Park」など、"PARK"を単なる緑地や広場ではなく、イベントや文化活動を通じて人々が関わり合う都市の舞台、都市体験の場と位置付けてエリアの賑わいを醸成してきました。

今回開設する「YURAKUCHO PARK」は、1ヘクタールのスケール感のある敷地を舞台に、日本カルチャーを世界に発信する拠点として、"見る"だけではない"感じる"カルチャー、ここでしか体験できない空間の提供を目指します。有楽町駅前という丸の内エリアのまちづくりにおいて極めて重要な街区で、建物解体後すぐに新たな建物を建てるのではなく、次のまちづくりへとつながる準備期間に「まちの進化を体験できる空間」として来街者の皆様にお楽しみいただきながら、新たなフェーズへと進化させていきます。「YURAKUCHO PARK」開設までの期間、有楽町をテーマにした仮囲いアート作品をお楽しみいただけます。

・2025年7月28日プレスリリース:

https://www.mec.co.jp/news/detail/2025/07/28_mec250728_yurakucho_park

・「YURAKUCHO PARK」公式Instagram(@yurakucho_park):

https://www.instagram.com/yurakucho_park/

■アーティスト・作品紹介

小林菜奈子《風の下にて》2025

本作「Beneath the Wind|風の下にて」は、オフィス街・有楽町の特徴であるビル風をヒントに、「風」を都市における人と建築のあいだを流れる見えない気配として捉えています。撮影はすべて地下で行われましたが、そこでは地上にあふれる光や喧騒とは異なる、静謐で密度の高い空気が流れています。ポートレートに写る被写体は、風に揺らぐ人々の気配そのものであり、地下を歩く身体は、かつてこの街を行き交った人びとの残像と重なっていきます。

都市という巨大な構造の中で、地下はしばしば「不在」として扱われます。しかしそこにも確かに風は吹き、時間が流れ、人が通った痕跡が積もっているのです。今作は、そうした「見えない場所」に眠る気配や記憶を仮囲いの中で掘り起こし、街と人の新たな対話のきっかけとなることを目指しています。

モデル:ハラサオリ

メイク:Yuko Aoi

アーカイブ写真提供:三菱地所株式会社

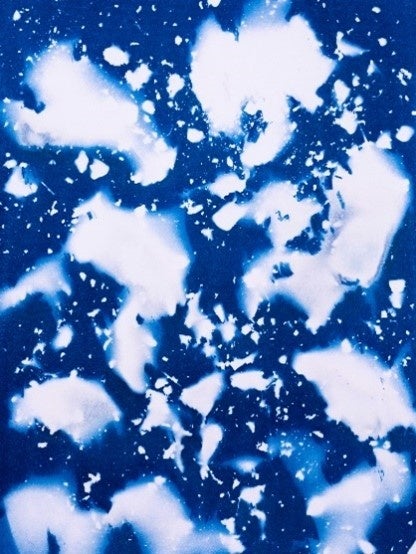

小山泰介《TRACES》2022/2025

本作「TRACES」は、新有楽町ビルの屋上で採集したヘドロや土をサイアノタイプと呼ばれる古典技法で定着させることによって、近代の都市空間において不可視化・潜在化されてきた「土」の存在を可視化した作品です。かつて新有楽町ビルの屋上には小さなビオトープがありました。そこは新国際ビルの屋上に今もあるビオトープとも関係しながら、皇居の森から銀座方面へ、さらには東京湾へと続く目には見えない自然の回廊として機能していました。自然の現象は都市環境にも等しく影響し、代謝や循環の力学は常に存在していますが、多くの人びとでにぎわう丸の内仲通りの頭上にも鳥や虫たちが行き交い、池の中では植物や有機物からヘドロや土が生まれていたのです。「ビルの屋上で土が生まれる」という現象に着目した小山は、YAU STUDIOにヘドロや土、落ち葉を持ち込み、有楽町ビルの窓辺に降り注ぐ朝の光で一連のサイアノタイプ作品を制作しました。

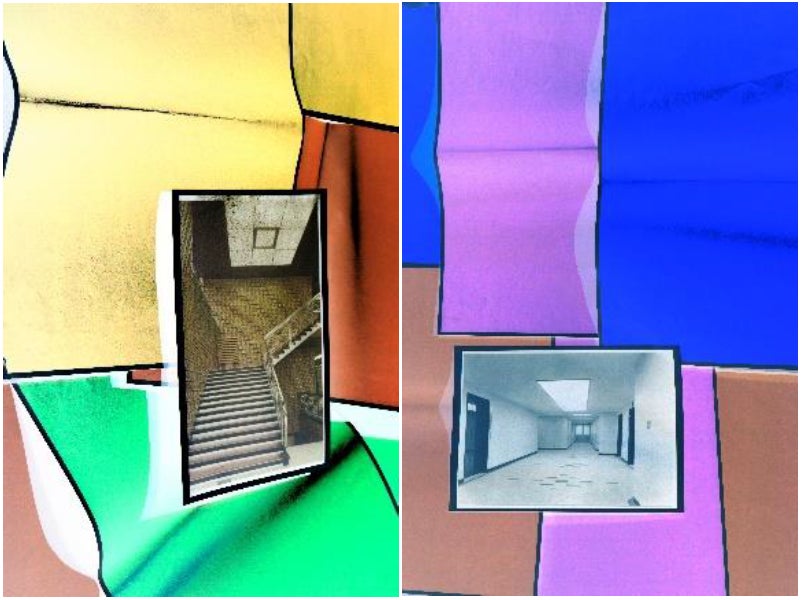

築山礁太《As if seeing begins again: YSY》2025

本作は、有楽町ビル・新有楽町ビルのアーカイブ写真と、光の三原色(RGB)およびその補色からなる色面を重ねることで構成されています。

ネガとポジは、写真において通常、記録とその媒介という非対称な関係にありますが、この作品では両者が物理的に重ねられ、画像編集ソフトウェアによる反転処理を経て、同一のイメージ空間に共存する構造がとられています。この手法は、可視と不可視といった視覚の制度を撹乱する試みでもあり、像が立ち上がる以前の光の構造や、色が意味を持つ前の状態に眼差しを向ける装置として機能します。

ポジとネガ、記録と色情報、実在と抽象といった異なるレイヤーが同時に立ち現れ、見るという行為そのものが揺らぎ、過去を見ているのか、未来を想像しているのか、あるいは今ここにある現在を感じているのか、その境界が曖昧になります。

視線や意識そのものが、作品の中に潜む「見えなかった光」を浮かび上がらせる媒体となり、世界に対する自身の前提を静かに問い返すことになるのです。

アーカイブ写真提供:三菱地所株式会社

松井祐生(関川卓哉)《「生き物が腐敗するときに放つ燐光は、妖精がつくる火花だといわれていた」という》2025

有楽町のビル群が解体されはじめ、この街は変わりつつあります。本作で松井は、有楽町の神話を作りたいと考えました。神話には幻獣や妖精が登場します。例えばシャーマンの幻獣への化身は、自然と対峙する人類にとって動物の存在は人々の統率に不可欠なものでした。松井は、その神話にパンダと白鳥という2つの動物を登場させます。パンダは生態の多くは未解明ながら、彼らの謎な行動を私たちは愛らしく思います。また皇居のお堀にもいる白鳥は、渡り鳥ですが美しい姿から多くの神話に登場します。

「私は彼らを有楽町の妖精にしたい。超自然的な強い力を持ち、時として人間を助け、或いはいたずらをする。その時、私たちの愛が彼らを動かすだろう。私たちは有楽町の街を愛する必要がある。この街のどんな些細な断片でも良い。きっと多くの人々が持っているはずだ。新しい街はそこに行き交う人々がつくる。私たちは有楽町の妖精たちに、愛されなくてはならない。」

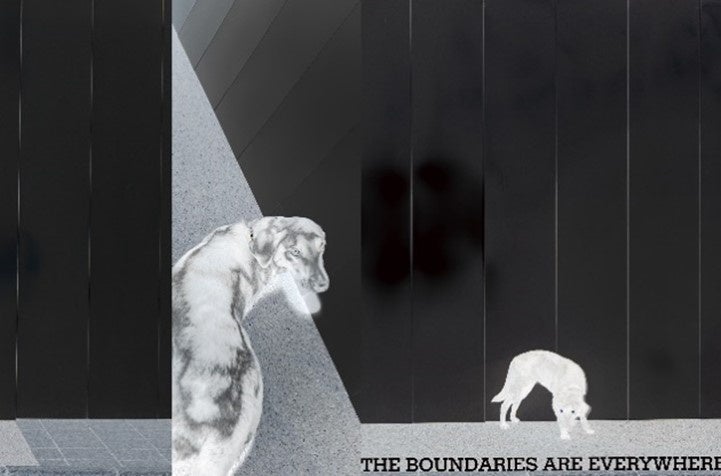

三野新《To Still the Tremors》2025

都心に立ち現れる工事現場の仮囲いは、都市の秩序を一時的に遮断しながらも、日々の風景に埋没していく装置です。本作では、その仮囲いの前に佇む一匹の黒い犬と子犬の姿を通じて、私たちが見過ごしている“揺れ”に目を向けようとしています。犬は、人間が知覚しきれない微細な変化や兆しを感じ取り、ときに威嚇することで、越えてはならない境を形づくります。その行為は、合理性や制御が中心と思われていた場所に、まだ不確かで揺らぎ続ける領域があることを示唆するものです。写真はすべて白黒反転され、仮囲いと写真が互いに反映し合うように配置されます。タイトル《To Still the Tremors》には、そうした見えない揺れを静かにすくい取り、私たちの足元に広がる境界の存在をあらためて見つめ直す契機としたいという意図が込められています。

モデル:鈴(りん)、ぼたん

村田啓《So Here We Are》2022

「So Here We Are」は街なかのガラス壁に貼り付けられたプリントと、そこに影を落とす人々を撮影した作品です。ガラス壁は建築的には光を透過することでその内外を接続していく役割がありますが、この作品においてその透明な膜は、現実にプリントが設置されている空間とプリント内に現れているような(ここでは机上や近郊の情景など)別の空間とを接続する試みの場となっており、道行く人々が落とす影はそれぞれの空間のスケールを身体という尺度を使いながら結びつけるメディウムとしての役割を担っているのです。村田はYAU STUDIOに通いながら、この街の様々な場所で本作を撮影しました。

■TOKYO CITY CANVASについて

街にアートの景色を広げていく新たな文化プロジェクト「TOKYO CITY CANVAS」として変化しつづける都市の空間で無機質だった街の一角を華やかに彩るアートプロジェクトです。本助成はそのプロジェクトの一環として東京の街中で展開される工事現場の仮囲いなどを活かし、誰もが身近にアートを楽しむ都市の新しい魅力づくりにつなげます。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_jigyo/0000002494

■TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHについて

TOKYOPHOTOGRAPHICRESEARCHは、写真家・小山泰介を中心に、広く写真表現に携わるアーティストや研究者からなるアーティスト・コレクティブです。「都市の多角的なリサーチ」や「現代写真の実践的な探求」などをミッションとして、未だ見ぬ都市と社会と人々の姿を可視化し、見出されたヴィジョンを未来へ受け継ぐことを目的としています。現在、有楽町エリアやKK線(東京高速道路)の未来へ向けたアーカイブ撮影などもおこなっています。

https://tokyophotographicresearch.jp/

【参考】有楽町アートアーバニズムYAU

NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、三菱地所株式会社により組成された「有楽町アートアーバニズム実行委員会」が2022年2月に立ち上げた、まちがアートとともにイノベーティブな原動力を生み出すための実証プログラムです。有楽町にあるオフィスビルの一角にある「YAU STUDIO」を拠点とし、アーティストの稽古場や制作場所、様々な領域に開いたコワーキングスペース、トークイベント「YAU SALON」を実施し、ビジネス街においてアート&ビジネスの核となるコミュニティ形成に取り組んできました。

TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHはYAUの企画メンバーで、今回仮囲いが掲出された有楽町ビルにYAU STUDIOがあった(2022年2月~2023年10月。現在YAU STUDIOは北有楽ビルに移転)当初から活動に参画しています。《YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol. 05》の参加アーティストも、YAU STUDIOを利用しながら有楽町エリアのリサーチを行い、そのプロセスを作品にも反映いただいたものです。

<本件に関する一般の方のお問い合わせ先>

三菱地所株式会社 丸の内運営事業部 TEL:03-3287-3244

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像