業界初、600メートル先の人や障害物を検知可能な鉄道向け長距離LiDARを開発

長距離・高精度検知技術が鉄道車両の自動運転化や沿線等の安全確認効率化に貢献

三菱電機株式会社は、600メートル先の人や障害物を検知可能な鉄道向け長距離LiDAR(※1)を業界で初めて(※2)開発しました。本LiDARは鉄道車両走行時の前方監視や鉄道沿線の落下物検知等に利用することで、鉄道の自動運転化や鉄道沿線の安全確認作業の効率化に貢献します。

近年、労働者人口の減少により、物流のドライバーや鉄道をはじめとする交通機関の運転手不足が課題となっているなか、安心・安全な自動運転の実現に向けた技術開発が進んでおり、遠くの物体を高精度に検知可能なLiDARは、自動運転への適用が検討されています。LiDARは、1秒間に数万~数百万回のレーザー光を照射し、レーザーの反射光が戻ってくるまでの時間や反射光の強さから、対象物までの距離と形を点群データで取得する技術で、距離が増すにつれて取得できる点群の密度が低くなり、検知精度が低下することから、自動車と比較し重量が大きく最大制動距離(※3)が600メートル(※4)と長い鉄道車両への適用は困難でした。

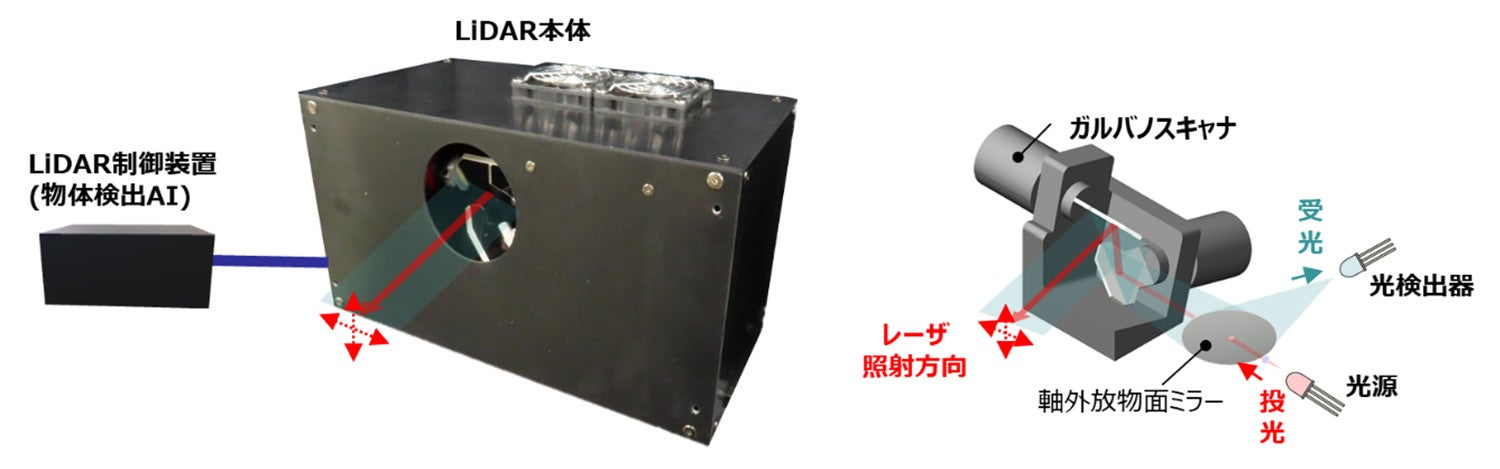

当社は今回、ガルバノスキャナ(※5)を適用し、レーザー光の水平・垂直方向の視野角を小さく設定して点群の密度を高めることで、遠方でも高精度な検知が可能なLiDARを開発しました。本技術により、鉄道車両走行時の前方監視の用途でLiDARを鉄道車両の運転席に搭載した場合に600メートル先の人の検知が可能となるほか、鉄道沿線の安全確認の用途で沿線に定点設置した場合に、600メートル先の20センチメートル程度の小さな落下物の検知が可能となります。さらに、付属のLiDAR制御装置に搭載した物体検出AIにより、点群データのみでは特定しづらい障害物の種類を高速・高精度に識別できます。

当社は、本LiDARを活用した前方監視や落下物検知等を通じて、鉄道車両の自動運転化や鉄道沿線の安全確認作業の効率化への貢献を目指します。

本開発品のデモンストレーション機は、「第9回鉄道技術展2025」(11月26日~29日、於:幕張メッセ)に出展します。

■開発の特長

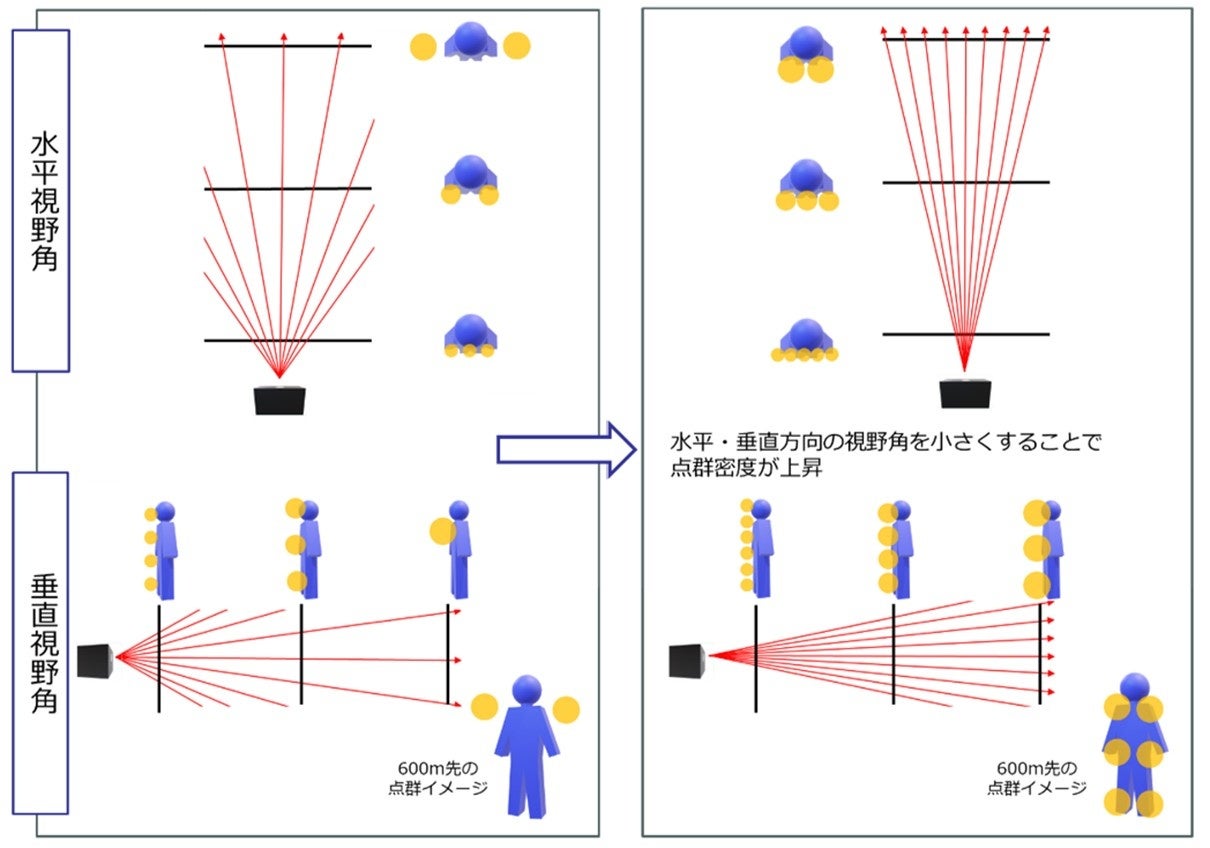

1.視野角を小さく設定し点群密度を高めることで、遠方の対象物を検知可能

・長距離検知において、距離が増すにつれてレーザー光の間隔が広がることで取得する点群の密度が低下する課題に対し、レーザー光の本数を保ったまま、水平・垂直方向の視野角を小さくすることが可能なガルバノスキャナを適用。視野角を小さくしレーザー光の間隔を狭めることで点群密度を高め、鉄道車両への搭載時に600メートル先の人や障害物の検知を実現

・縦、横、高さがそれぞれ1.5メートル以上の大きな物体であれば、900メートル先でも検知でき、物流センター等広大なエリアにおける大型車両の監視等にも活用可能

2.視野角の調整により、鉄道車両への搭載に加え、沿線の落下物監視にも適用可能

・ソフトウエアの設定を変更することで、水平・垂直視野角を容易に調整でき、車両搭載時の前方監視だけでなく、沿線の落下物監視等、検知対象範囲や物体の大きさに応じたフレキシブルな利用が可能

・沿線監視の場合、水平・垂直視野角を鉄道車両搭載時よりも小さく設定することで、600メートル先の高さ20センチメートル程度の小さな物体を検知可能。台風の後の落下物確認作業等、従来人手で行っていた線路上の安全確認作業の効率化に貢献

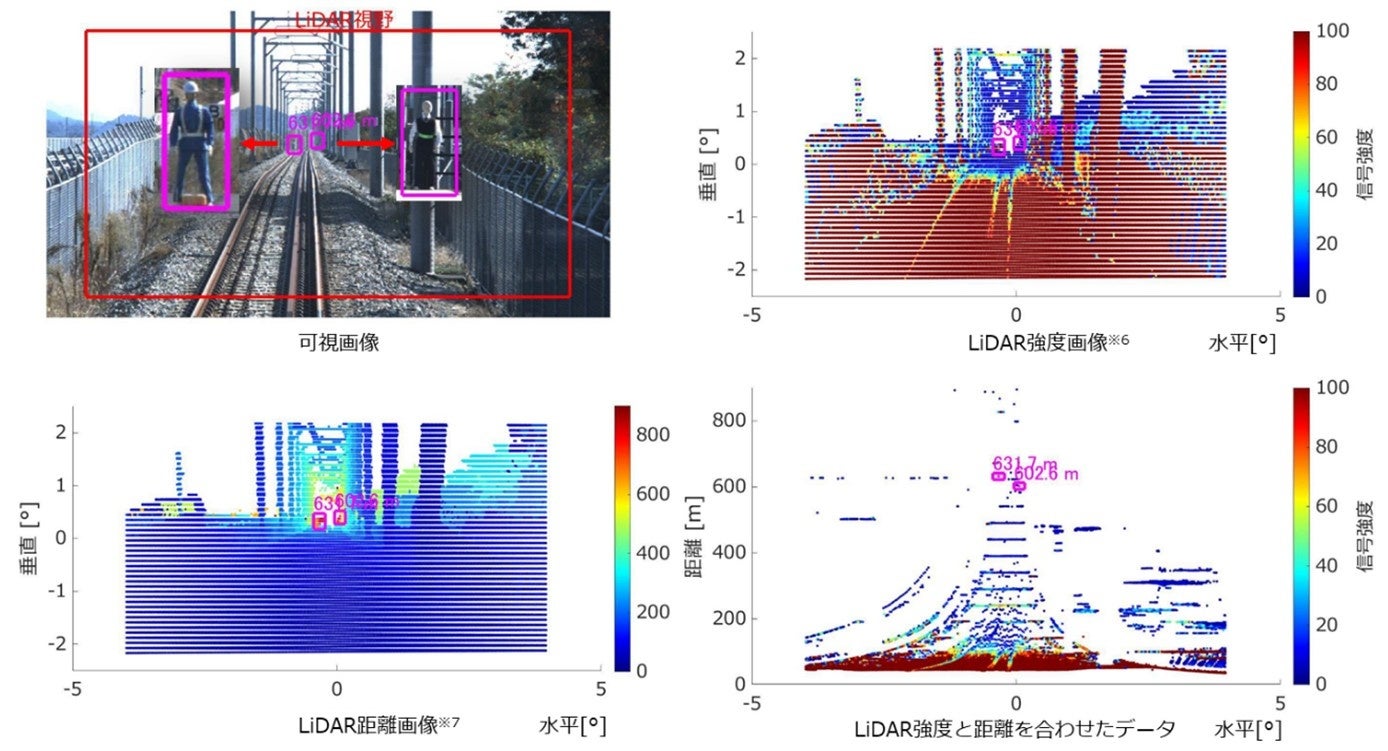

時速60キロメートルの車両に搭載したLiDARから600メートル先のマネキン人形を検知したデータ(※8)

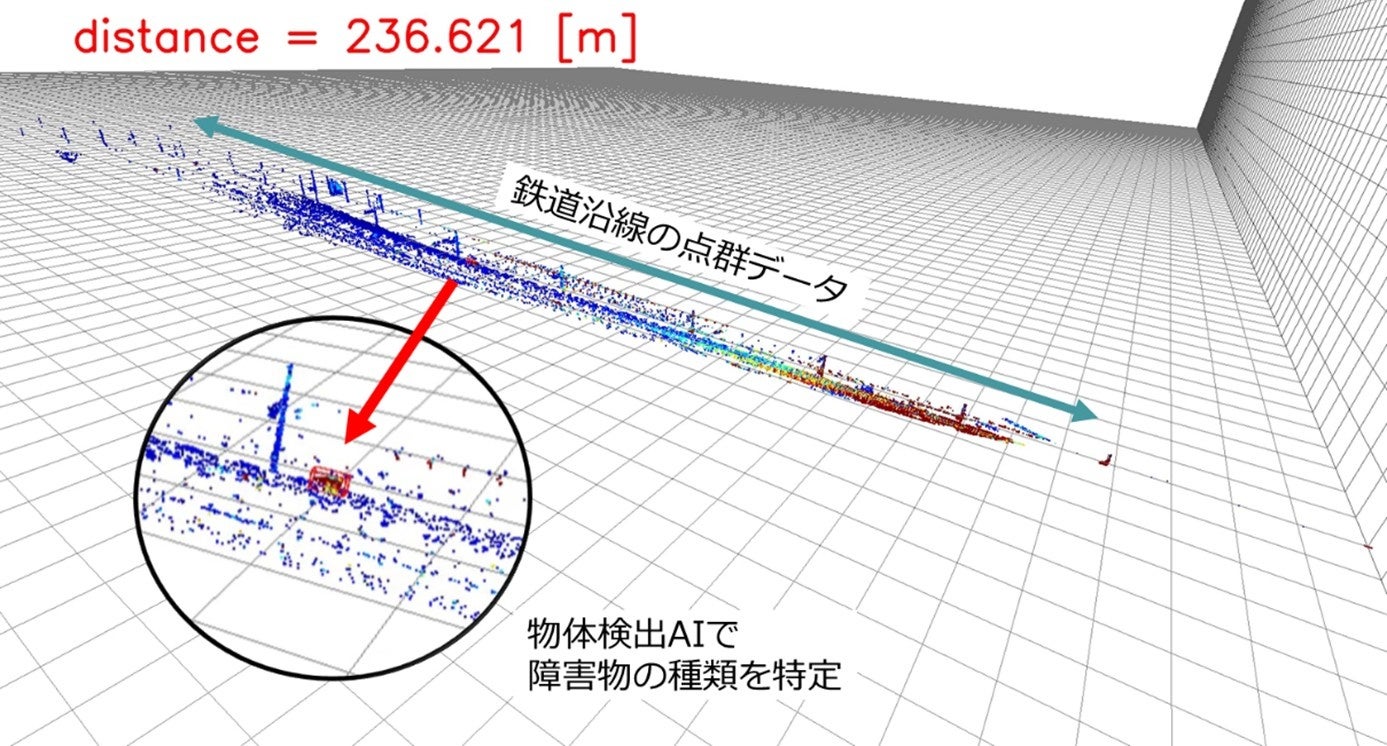

3.LiDAR制御装置に搭載した物体検出AIにより、検知した障害物を高速・高精度に識別可能

・点群をグラフ構造に変換することで、点間の距離・角度・相対位置等の関係を明示的に表現できるグラフニューラルネットワーク(※9)を活用し、点群から物体を識別可能な独自の物体検出AIを開発

・物体の種類や多様な角度からの形状変化を学習させることで、点群データのみでは特定しづらい、人・車・自転車といった障害物の種類を高速・高精度に識別可能

■今後の予定・将来展望

本開発成果をもとに、物体検出AIを内蔵した鉄道向け長距離LiDARの、2027年度の製品化を目指します。

また、本開発技術の特長である、長距離検知や小さな物体の検知を活かし、高速道路における障害物検知等、多様な用途への適用拡大を図ります。これらの技術の普及により、鉄道の自動運転化や鉄道沿線・高速道路などの安全確認作業の効率化に貢献します。

■開発品の仕様

|

外形サイズ(W×D×H) |

300mm×160mm×150mm |

|

重量 |

7.0kg |

|

レーザー波長 |

1550nm |

|

レーザーパルス周期 |

50kHz |

|

レーザークラス |

レーザークラス1M(※10)に準拠 |

|

水平視野角 |

4.5~45度 |

|

垂直視野角 |

2~45度 |

|

最大検知距離 |

900m |

|

検知距離(reflectance ≥ 10%) |

600m |

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie®」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型 デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5 兆5,217 億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jpをご覧ください。

※1 レーザー光を照射し、その反射光によって点群データを取得することで対象物までの距離や形を

計測する装置

※2 2025年11月20日現在、当社調べ

※3 車両がブレーキをかけてから完全に停止するまでの最大距離

※4 国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の解釈基準にて、新幹線以外の鉄道に

おける非常制動による列車の制動距離は600メートル以下を標準とするよう定められている

※5 反射鏡を制御することで、レーザー光を任意の方向へ精密に照射する装置

※6 対象物により反射したレーザー光の反射強度を計測した点群データを可視化した画像

※7 対象物により反射したレーザー光が戻ってくるまでの時間を計測した点群データを可視化した

画像

※8 三菱重工業株式会社が所有する総合交通システム検証施設「MIHARA試験センター」で、600

メートル先の人の検知と50メートル先のペットボトルの検知を実証。理論上は600メートル先の

ペットボトルでも検知可能

※9 深層学習モデルの一種で、グラフ構造を持つデータを処理するもの

※10 通常の使用条件下では安全で、収束光の観察には注意が必要

<お客様からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 社会システム事業本部 モビリティインフラシステム事業部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

E-mail:Transportation@ny.MitsubishiElectric.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像