スタートアップの“新たな潮流を創る”「FROM KYOTO(フロムキョウト)」開催

京都市及び(公財)京都高度技術研究所では、スタートアップにおける新たな潮流の創出、スタートアップ・エコシステムの充実を目的に、「アントレプレナーシップ教育」「カルチャープレナー」「ゼブラ企業」など、京都が誇る先駆的なテーマによるカンファレンス&ネットワーキングイベント『FROM KYOTO(フロムキョウト)』を開催します。

【目的】

本市では、令和2年度に国のスタートアップ・エコシステム拠点形成計画の「グローバル拠点都市」に選定されて以降、世界で活躍するスタートアップの輩出、グローバルなスタートアップ・エコシステムの形成を目指し、スタートアップの創出、成長促進の取組を推進しています。

本イベントでは、京都から発信したい先駆的なテーマを多様な登壇者が議論することで、前例にとらわれない、世界にインパクトを与えるスタートアップの創出の「きっかけ」を提供し、京都のみならず、我が国のスタートアップ・エコシステムの充実につなげます。

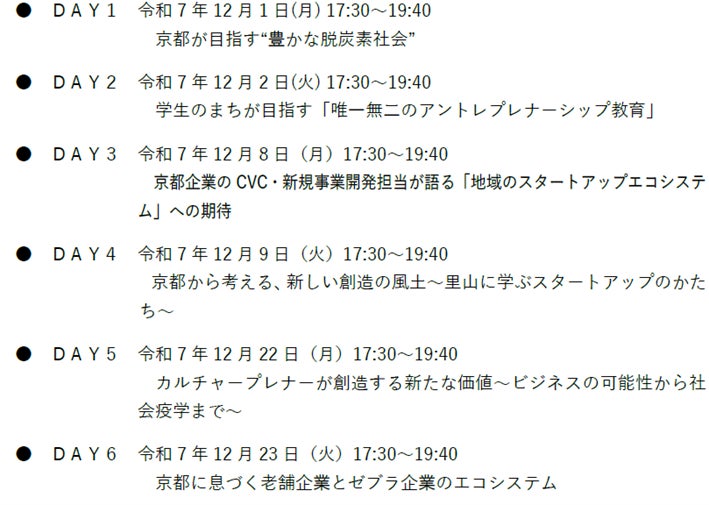

【日時】

【会場】

CIC Tokyo Venture Café

(〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階)

【参加費】

無料

【申込方法】

令和7年10月29日午前10時より各回開催日の前日正午までに、以下WEBサイトから必要事項を入力

https://kyo-working.city.kyoto.lg.jp/events/2025-10-29/

【定員】

各回150名(事前申込制/先着順)

【主催】

京都市、(公財)京都高度技術研究所

【問合せ先】

京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室

TEL:075-222-3339

<各回内容等> ※登壇者、内容等は都合により変更の場合あり。

【目的】

近年ますます注目が高まっている「脱炭素」「カーボンニュートラル」「気候テック」…これらの分野での起業や事業化につながるシーズが京都には数多く存在している。京都においては、京都大学や「京都市成長産業創造センター(ACT 京都)」等に、グリーンイノベーションの創出を目指す企業や研究者が集まっていることに加え、産学公の連携により環境及びエネルギー問題の解決に資する技術の確立を目指す「京都グリーンケミカル・ネットワーク」など官民の活動も活発に行われている。本イベントでは、「学生のまち」「知の集積地」である京都の強みを発信し、京都の企業、研究者と首都圏の企業、投資家とのリレーションを強化するとともに、「豊かな脱炭素社会」について深く議論する。

【登壇者プロフィール】

大谷彰悟氏(株式会社OOYOO 代表取締役)

株式会社OOYOO代表取締役CEO。総合商社にて大型の電力事業に携わった後、日本の技術力によりグローバルレベルの社会課題を解決したい思いからスタートアップへと転身。京都大学から生まれた先端分離膜技術を社会実装へ導くべく、CO₂回収・CCUSの分野で国内外の産業界と連携。多様な産業現場に適した低コスト・コンパクトな膜技術を武器に、グローバルな脱炭素社会の実現を牽引している。

武田秀太郎氏(京都フュージョニアリング株式会社 共同創業者・チーフストラテジスト/慶應義塾大学 准教授)

京都フュージョニアリング株式会社共同創業者として150億円超を調達し、世界5カ国に150名超を擁する企業に成長させた。現在は慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科准教授。京都大学卒、ハーバード大学で修士、京都大学で博士を取得。青年海外協力隊、国連職員など多様な社会活動を経て現職。専門は物理工学・サステナビリティ学。文部科学省専門委員、日本学術会議連携会員。受賞多数。2022年、日本人として約1世紀ぶりにマルタ騎士に叙任。

若宮 淳志氏(株式会社エネコートテクノロジーズ 共同創業者・最高技術顧問/京都大学化学研究所 教授)

京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了。名古屋大学大学院理学研究科助手・助教、京都大学化学研究所准教授を経て2018年京都大学化学研究所教授に就任。同年、株式会社エネコートテクノロジーズを設立(共同創業者、取締役)。2024年からは京都大学理事補(企画・調整、研究推進 担当理事)も務める。

平尾 一之氏(京都市成長産業創造センター センター長/京都大学名誉教授)

京都大学名誉教授。京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了。専門は無機材料化学、無機合成化学。NEDO、JSTの数々の国家プロジェクトリーダーや日本セラミックス協会会長、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長などを歴任。現在、京都市成長産業創造センター長や京都市(京大桂)イノベーションセンター長、京都グリーンケミカル・ネットワーク会長などを務め、スタートアップ企業の支援や指導を行なっている。

【目的】

いかにして「世界に通用する若い起業家を育てるか」「起業家の層を厚くするか」について「官民連携」を横串に、京都の中高大のアントレプレナーシップ教育を紹介。より一層のアントレプレナーシップの浸透や起業家養成の方法を模索する。

【登壇者プロフィール】

金澤奈央氏(文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課産業連携推進室調査員)

大分県出身。2017年学校法人立命館入職。立命館大学及び立命館アジア太平洋大学の2大学で、学部事務室にて教学マネジメント業務等を担当。2024年から文部科学省 産業連携・地域振興課に出向し、アントレプレナーシップ教育に従事。

田邊篤志氏(洛星中学校・洛星高等学校)

洛星高等学校、京都大学理学部卒業後、三菱UFJ銀行にて法人営業・経営企画業務に従事。現在は洛星中学・高等学校 事務局にて、企画業務・会計業務を担う傍ら、アントレプレナーシップ教育を行う。2024年度より洛星高校の希望者を対象に実施しているアントレプレナーシップ教育「ベンチャービジネス入門」では、”自分の人生を自分で生きるための力を身に付ける”をテーマとし、ビジネスアイデア発想の基礎を教えつつ、生徒のビジネスアイデアを実際にスモールスタートするための資金提供を行うなど、先進的な取組を行う。

冨田沙樹氏(学校法人立命館 産学連携推進本部 起業・事業化推進室 課長補佐)

2004年学校法人立命館入職。新学部開設など多数の新規事業立ち上げのプロジェクトを経て、2019年に起業・事業化推進室立ち上げ等に携わり、現在に至る。

仲田匡志氏(株式会社SOU代表取締役・伴走者/株式会社とける CAO)

沖縄県那覇市生まれ。名古屋・大阪・京都育ち。2013年よりNPOにて産学・地学連携の課題解決型プロジェクトの企画・運営コーディネートを担当。2019年秋にフリーランスに転身。並行して株式会社MIYACOに所属し、10代の起業・自己実現支援プログラムの開発運営を担当。「京都市ユースアントレプレナーシップ事業」に2020年のスタートから現在まで参画。2023年6月株式会社SOUを設立。個人・組織の想いに寄り添い実行までを支える“伴走家”に。対象は小学生から大学生、経営者、会社員、行政、まちづくりと広がっている。

田里健太(京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室主任)

大学卒業後、京都市内の大手企業に就職したのち、2020年京都市入庁。2024年に現在の部署に異動し、中小企業へのデジタル化支援やスタートアップへの伴走支援を実施。2025年からは、中高生を対象とした起業家精神醸成のための取組「ユース・アントレプレナーシッププログラム」を担当。

【目的】

事業会社が社外のスタートアップに対して投資を行うCVC(Corporate Venture Capital)については、投資リターンはもとより、投資先との協業や買収による自社サービスの強化など、事業シナジー創出につながる事例が増えている。本イベントでは、京都企業のCVC・新規事業開発担当が自社の取組を紹介するとともに、「地域のスタートアップエコシステムに期待すること」について語る。

【登壇者プロフィール】

大崎学氏(宝ホールディングス株式会社 事業管理部 新規事業開発担当 課長)

栃木県出身。2006年4月に宝酒造株式会社に入社。入社後、同社研究開発センターにおいて酒類の基礎研究に従事。その後、同社商品開発部門において主にRTDの商品開発に従事。2025年4月より宝ホールディングス株式会社事業管理部で新規事業開発担当。

長坂優志氏(京セラ株式会社 関連会社統括本部企業開発部 新規事業投資部 新規事業投資1課責任者)

研究開発本部にて、5G無線プロトコル標準化、光学式流量センサの開発、医療データ利活用や企画業務に従事。2023年より京セラCVCの立ち上げメンバーとして活動し、DeepTech領域を中心に投資を担当。投資を通じた新規事業創出および既存事業の強化に取り組んでいる。

橋爪宣弥氏(株式会社島津製作所 基盤技術研究所 みらい戦略推進室CVCグループ グループ長)

株式会社島津製作所に新卒入社。基盤技術研究所で医療機器の研究開発に従事。2014 年に基盤技術研究所に新設された新事業開発室に異動し、ヘルスケアや医療を中心に新規事業の企画立案、プロジェクトリーダーとして開発を推進。2020年に京都大学イノベーションキャピタル株式会社へ出向し、大学発スタートアップの起業支援や出資、出資後のハンズオンを経験。2023 年に原籍へ戻り、CVCを立ち上げて現職。スタートアップ連携体制を構築し、ディープテックスタートアップへの出資や協業を推進している。

福岡亮氏(京都キャピタルパートナーズ株式会社 ジェネラルパートナー)

1998年京都銀行入行。営業店で法人・個人の融資営業に従事。2002年から同行本部で約20年間にわたり、ベンチャー投資業務やファンド運営業務、ビジネスマッチング関連業務を担当。2023年に京都キャピタルパートナーズ設立を担当し、自らも同社へ出向。現在に至る。

【進行】

金山 裕喜氏(一般社団法人京都知恵産業創造の森スタートアップ推進部 次長)

髙橋 紀代(京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室 主任)

【目的】

クリエイティブな人々が集まる京都の中山間地域・京北。なぜ彼らはこの地に留まり、独自の活動を展開しているのか。その実践や視点に触れながら、里山の風土に根ざした価値の生まれ方を見つめ直し、都市中心の成長モデルとは異なる、新たな創造と事業のあり方を考える。

【登壇者プロフィール】

髙室幸子氏(一般社団法人パースペクティブ 代表理事)

工藝文化コーディネーター/一般社団法人)パースペクティブ 代表理事。平安京創設のための木材供給を担った山郷・京北をベースに、自然が文化を育んできたことを見せてくれる都市・京都を「流域視座」でつなぐ。工藝に培われた人と自然との対話や持続的な関係性を学ぶ「工藝の森」、風土と風景に身を置くレジデンス拠点「Fuu/風」、地域の素材を使ったものづくりのためのシェア工房「ファブビレッジ京北」などを運営し、教育プログラムやレジデンス事業を通して学びと実践の場をひらく。

南部隆一氏(株式会社ACTANT CEO・デザインディレクター)

国際基督教大学卒。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ、東京大学にて修士取得。廣村デザインオフィスにて、グラフィックデザイナーとして勤務後、サービスデザインを軸としたACTANTを設立。自然との共創をテーマにしたACTANT FOREST、システミックデザインクラブなど、新しいデザインのあり方を模索する各種プロジェクトを運営中。WIRED COMMON GROUND CHALLENGE グランプリ受賞。主な作品に「Comoris BLOCK」(2023 / 21_21 DESIGN SIGHT)。

宮本瑞基氏(合同会社なわな 代表)

1998年生まれ。鈴鹿工業高等専門学校機械工学科卒業、京都工芸繊維大学大学院デザイン学専攻修了。3DCADやデジタルファブリケーションを学び、2023年に合同会社Poieticaを設立。サーキュラーデザインやプロトタイピングを軸に事業開発に関わる。「森になる建築(株式会社竹中工務店)」では、3Dプリントエンジニアとして長期造形や現地施工に携わる。西表島での狩猟体験をきっかけに、2025年に合同会社なわなを設立し、京都の山間部を拠点に活動している。

森岡環(京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室 スタートアップ推進担当部長)

2001年、京都市役所入庁。中小企業支援やスタートアップ支援、地域経済分析など地域産業政策のほか、地球温暖化対策や、京都市交響楽団のビジョン策定など文化芸術振興等に従事。2009年、政策研究大学院大学修士課程修了(公共経済学)。2020年から都市経営戦略室戦略デザイン課長として、「都市の成長戦略」の策定・推進を担当。2025年4月、スタートアップ支援担当部長に着任。

【目的】

収益の追求にとどまらず、人々の価値観、行動様式、社会のあり方そのものに影響を与え、新たな規範や共通認識を生み出そうとしているカルチャープレナー(文化事業家)が近年注目を集めている。本イベントでは、カルチャープレナーのビジネスとしての成長可能性だけでなく、社会疫学の観点を含めたウェルビーイングへの影響や社会的インパクトも考慮した上で、新たな価値創造の担い手としてのカルチャープレナーの支援のあり方について議論する。

【登壇者プロフィール】

足立毅氏(一般社団法人日本カルチュアプレナー協会 代表理事)

1991年大阪ガスに入社。2017年より京都リサーチパークにて地域開発に携わり、梅小路エリアのまちづくりを推進。2020年にはKRPを含む14事業者の出資で株式会社梅小路まちづくりラボを設立し、梅小路エリアのクリエイティブタウンの形成に取り組む。さらに2024年には文化事業家(カルチャープレナー)を支援する中間支援団体(一般社団法人)日本カルチュアプレナー協会を設立。京都市と連携し、若手文化事業家を育成・応援する活動を展開するパラレルワーカーとして活動中。

梶本大雅氏(株式会社オトギボックス 代表取締役 プロデューサー)

株式会社オトギボックス 代表取締役。1998年生まれ。兵庫県西宮市出身 京都府在住。2021年大阪音楽大学 音楽学部 音楽学科ミュージックコミュニケーション専攻を卒業。卒業時に音楽・社会活動賞を授与される。在学時にオトギボックスという団体を立ち上げ、親子向けコンサート 「ようこそ絵本の音楽会へ」の制作を始める。 2024年三井みらいチャレンジャーズ カルチャー創造部門 受賞。

近藤尚己氏(京都大学 大学院医学研究科 社会疫学分野 教授)

医師・博士(医学)、専門分野:社会疫学・公衆衛生学。山梨医科大学医学部医学科卒業後、山梨医科大学助教・同講師・ハーバード大学フェロー、東京大学准教授などを経て2020年より現職。健康の社会的決定要因と健康格差に関する疫学研究を進めている。「社会的処方」「文化的処方」、社会健康格差の是正に向けた研究に関する第一人者。多様な組織連携によるまちづくりを進めるために、2024年(一般社団法人)安寧社会共創イニシアチブ(AnCo:あんこ)を設立。同代表理事を務める。

清水宏輔氏(株式会社Casie 取締役共同創業者)

株式会社Casie 取締役・共同創業者。1987年生まれ。同志社大学卒業後、2010年にコンサルティングファーム入社、レンタル・リユース事業を約150社支援。2013年に起業し、カンボジアでリユース事業を展開、半年で3店舗に拡大後売却。2017年、藤本翔と共にCasieを創業し取締役就任。現在はKAG(Kyoto Art Gallery)のギャラリーマネージャーとして、日本人アーティスト作品を海外市場へ届ける越境ECを牽引し、Casieのグローバル展開を推進している。

【進行】

桑原 智美(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 担当係長)

【目的】

ゼブラ企業とは、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を指す。時価総額を重視する「ユニコーン企業」と対比し、社会性の高い企業が地域社会に貢献しつつ、収益も確保していく、持続可能なビジネスモデルを目指している。本イベントでは、老舗企業とゼブラ企業の共通点、相違点などを整理し、ゼブラ企業の事業活動に最適なエコシステム構築についての議論を深める。

【登壇者プロフィール】

玉岡佑理氏(株式会社Zebras and Company/京都市ソーシャルイノベーション研究所 イノベーションコーディネーター)

京都大学卒業後、ベイン・アンド・カンパニーにて幅広い業界の経営支援や児童福祉NPOへのプロボノ支援に従事。その後、教育スタートアップでの新規事業開発・事業企画を経て、2024年より株式会社Zebras and Companyに参画。主にゼブラ企業への投資・経営支援に取り組む。副業として京都市ソーシャルイノベーション研究所(SILK)にも所属。教育や児童福祉、伝統文化、アートに関心を持つ。

堤卓也氏(株式会社堤淺吉漆店 代表取締役)

1978年生まれ。北海道大学農学部卒。1909年創業の漆屋の4代目。採取された漆樹液から受け継がれてきた伝統工法や、新たに開発した高分散精製工法を駆使し、文化財修復や伝統工芸など現場のニーズに合わせた様々な漆を作りだす。1万年前から日本の風土で使われてきたサステナブルな天然素材「漆」を、次の時代に継承するべきものとして、「SURF×漆」「BMX×漆」「SKATE×漆」など伝統の枠に囚われない漆の可能性と、植栽の輪を広げる活動を進めている。

畑元章氏(株式会社松栄堂 代表取締役社長)

1981年、京都生まれ。立命館大学卒業後、2007年に株式会社松栄堂に入社。父、故畑正高社長のもと製造・販売・営業の経験を積む。専務取締役を経て、2025年10月 代表取締役社長に就任。300年の歴史をもつ香老舗 松栄堂の13代目として、国内外広く香文化の情報発信を行なっている。ライフワークとしている読書を通じて、社内のコミュニケーションを活性化させている。

益田晴子氏(IKEUCHI ORGANIC株式会社 セールスコンダクター)

京都市出身。三菱レイヨン株式会社、三菱商事ファッション株式会社、三菱商事株式会社を経て、2014年よりIKEUCHI ORGANIC株式会社 セールスコンダクターに就任。IKEUCHI ORGANICのSTORE部門、国内・海外法人営業及び広報を担当。2011年にIKEUCHI ORGANICと出会い、その製品の品質と理念に深く感銘を受け、大ファンとなる。その後、「私と仕事をした方が良い!」と代表の池内氏に直接伝え続け、その熱意が実を結び、IKEUCHI ORGANICの一員として働くことになった。現在では、ストアでの顧客対応にとどまらず、多岐にわたる業務に携わっており、そのすべてが自身にとってかけがえのない時間となっている。

【進行】

大井 葉月(京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室)

【進行】

安田 春香(京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像