高校生が主役の新しいYouTube番組「高校生ごみパトロール隊#6」を生配信しました

2025年10月28日(火)【YouTube】

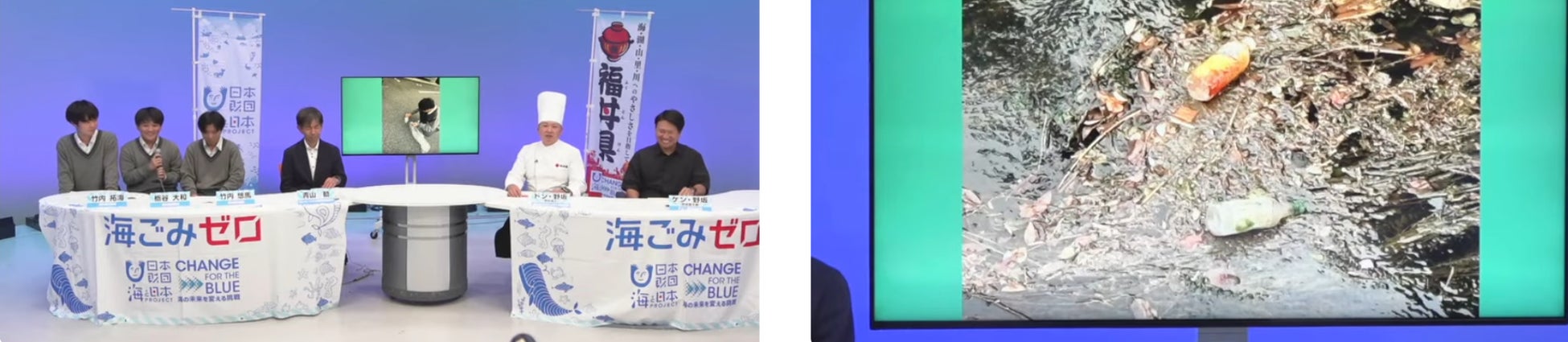

一般社団法人福丼県プロジェクトは10月28日(火)、「高校生ごみパトロール隊」生配信の6回目を放送いたしました。福井県内の高校生によるごみ拾い活動を応援し、海洋ごみ問題への関心を深めることを目的に、「高校生ごみパトロール隊」が始動します。これまで、海洋ごみ問題に対して高校生一人ひとりの意識は高いものの、活動が個々にとどまり、継続的かつ広がりのある取り組みが課題となっていました。そこで本企画では、高校生が主役となって、ごみ拾いの様子を発信し合い、連携を深めていく新しいコンテンツを立ち上げます。活動内容は、高校生がごみ拾いを行い、その日の活動を「今日のごみ拾い」として写真や動画で投稿。その様子を毎月1回30分間の特別番組にまとめて、YouTubeで生配信し、主体的にごみ問題に取り組める環境を目指します。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催したものです。

イベント概要

・日程 2025年10月28日(火)18時半~19時

・開催場所 福井テレビ大スタジオ・YouTube

・参加/協力団体

●福井県立福井商業高等学校

●サカイオーベックス株式会社 水産資材事業部長 青山 勧氏

●野坂 健太郎氏

●一般社団法人福丼県プロジェクト 代表理事 野坂 昌之

・番組 「高校生ごみパトロール隊#6」

YouTube (福井テレビチャンネル - YouTube)

https://www.youtube.com/live/Zo_NEdt7ngM

ブルーカーボンとは?

青山氏はサカイオーベックスは染色会社でありながら、水産資源事業という魚の生息環境をつくり出したり、海藻の苗を作る仕事をしていると説明。「なぜ染色会社で海藻や海のことをするかというと、海藻からとれる物質にアルギン酸というのりのようなものがあり、その世界消費量の約半分が繊維産業で使われていると言われています。ものすごく海と海藻と繊維は近い関係にあります。我々が海藻の苗を始めたきっかけは、平成9年のナホトカ号が三国の半島で座礁し、大量の油が流れ着き真っ黒になり、その中で海藻もかなりダメージを受けて、その海藻をはやく復活させようということで海藻の苗を作って供給したのが始まりです。

その後、磯焼けという海の環境が変わって海藻が生えなくなる現象が日本中でみられるようになり、ナホトカ号の際に培った技術を使い、海藻の苗を作って全国に販売しています。磯焼け海域は海藻にとって、とても生育しにくい環境であると同時に、魚やウニの仲間にとっては海が温かくなるとすごく元気が出てくる環境。海藻は冷たい方が元気がいいので、ウニなど海藻を食べてしまう生き物が元気になりどんどん悪循環になって、どんどん磯焼けが進行しています。」と話しました。

また、キーワードの『ブルーカーボン』については、「海藻に炭酸ガスを吸収させる考え。今地球上の生物の中で炭酸ガスを吸収するのが海関係で55%、陸上よりも少し多いと言われています。その中でも沿岸の浅いところに生えている海藻類が吸収する炭酸ガスの量が海で吸収する全体の80%くらいといわれていますが、その沿岸部の面積は海全体の0.5%くらいしかなく、小さい面積で多くの炭酸ガスを吸収しています。海藻はすぐ枯れて流れていき、その流れた先が水品500mより深いところに行くと大体数百年~数千年単位で分解されずに炭酸ガスを固定するといわれ、大気中に出ないということがわかっています。これがブルーカーボンで、人間が管理しなくてもそこにあるだけで固定され、安定しています。」と説明しました。

青山氏はこういった取り組みを伝えるために小学校などにも出前授業を行っています。また漁網を再生し、海藻で染めたコースター作りを子供たちに広める活動も行ってます。

学校前のごみ拾い!

先日学校前の道路や近くの川のごみ拾いした写真を紹介。「道のごみを探したけどあまりなく、実際川の様子はどうなっているのだろうと見に行ったら、中州に溜まっているごみが結構ある現状でした。中州や川横に溜まっていくのが許せないと思い拾えるだけ拾いました。」と話しました。また、先月開催した『高校生海洋ごみ削減動画コンテスト』に応募した動画を紹介。「この動画は“未来からの手紙”というタイトルで、未来の娘から過去の父親へ手紙が届くという設定。手紙の内容は父親が昔、海のごみ清掃をしてくれたお陰で未来では海を楽しめているという希望の話をしていて、もしもの話でこのままでは海が使えなくなってしまうので、今こそ海のごみの掃除をしようという内容です。」と話しました。

ごみ拾いについて、「自分からではなく、部活というきっかけを通して拾い始めたが、人のためになることはみんな好きだと思う。」「最初の理由は部活でごみ拾いの素晴らしさ、気持ち良さを知って部活以外でもごみ拾いをして伝えていきたい。」「釣りに行った時にごみが落ちていて、ごみを拾うと魚が釣れるという噂を聞いていて、運をためているが全然釣れていない。それでも毎回ごみ拾いはしています。」と話しました。

プロギングとは?

プロギング(Plogging)とは、ごみ拾い(PlockaUpp)をしながらジョギング(Jogging)するフィットネス。青山氏は出身中学校の駅伝のイベントでプロギングを実施。「駅伝のコースや学校周辺で、走った後のクールダウンの時間に気軽にごみ拾いができました」と話しています。

また、地元が一乗谷の青山氏は朝倉氏遺跡周辺の保全活動にも取り組んでいます。「過疎地にある福井市指定文化財の手入れをする人がどんどんいなくなっていますが、文化的な価値は高いということで街中からボランティアの人に来てもらい、掃除をしたりということを取り組んでいます。一乗谷から永平寺に抜ける県道には大量のごみが落ちており、30分もあればものすごい量のごみが拾えます。この場所は歩く人がほとんどおらず、車で通り過ぎるだけでは、これほど多くのごみがあるとはわからない。そういう面で街中のごみ拾いをきっかけに、若い人にも過疎地に落ちているごみにも興味を持っていただけるとありがたいなと思います。」と話しました。

参加者からの声

「ブルーカーボンという考え方を今日初めて知り、海藻から環境にという考え方がある等、良いお話が聞けました。これからもごみは拾っていき、この活動を続けていきたいと思います。」「ごみ拾いを続けていく中でごみパトに出ることができたのでこれからもごみを拾いを頑張っていきたいです。」

<団体概要>

団体名称:一般社団法人福丼県プロジェクト

活動内容 :どんぶりイベント会場全店舗で『土に埋めると3か月で自然分解される100%天然素材【プラスチック・スマート対応製品】』の器を使用することで「プラスチックフリー」を実践。年間 を通して約300店舗の賛丼店と食イベントやテレビ告知を通し多くの方に知っていただき、且つ福丼県のホームページを通して、店舗・店舗来客者・消費者の意識を「ポイ捨てしない」 「リサイクルする」・「プラスチックごみを無くしていく」という意識に2024年度以上に「CHANGE」させ「CHANGE FOR THE BLUE」を全国へ拡げていくプロジェクト。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクル学校・大学

- 関連リンク

- http://fukudon.jp/

- ダウンロード