【防災週間/能登豪雨からまもなく1年】能登半島地震、能登豪雨…現在まで現地支援を続けてきた、災害医療支援チームよるインパクトレポート本日公開

~奥能登の人々と歩んだ600日の軌跡。“災害”はいつまで続くのか?~

日本発祥の医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート(東京都台東区 理事長:𠮷岡春菜)は、防災週間ならびに2025年9月21日をもって「令和6年9月能登半島豪雨」から1年を迎えることを機に、能登半島の現況や今後の課題を広く伝えるべく、これらをまとめたインパクトレポートを公開しました。

ジャパンハートの災害医療支援チームは、本震災が発生した2024年1月1日当日から緊急調査に着手し、翌2日より物的支援を展開。1月3日に医療チームが現場入りし、その後フェーズが変わり多くの医療支援チームが2月末には撤収していくなか、4月半ばまで安心を届けるため地域に寄り添う常駐支援を継続しました。

そして、同年6月より「おしゃべり喫茶」と題した、被災者の方々の健康管理や新たな仮設住宅でのコミュニティ再形成(メンタルケア/災害関連死対策)などを目的としたサロン活動を開始。今日に至るまで、以降毎月現地で行っています。

発災直後の超急性期~亜急性期に現地支援が集中する傾向にあるなか、急性期から現地活動をはじめ1年8カ月にわたり中長期支援を継続する団体は多くありません。能登の自治体や住民の人々と1対1で言葉を交わしながら共に歩んできた団体として、光の当たらない声なき声なども拾い上げたレポートとして作成しました。

今回公開したレポート『奥能登のいま ~地域と共に歩んだ600日~』では、600日間にわたる活動をフェーズごとに報告するほか、団体が実施した被災者の方々へのアンケート調査を踏まえた「発災から 1 年以上が経過した能登の現状と課題、これから必要な支援」などを伝えています。

アンケート調査でわかった主なトピックスは以下の通りです。

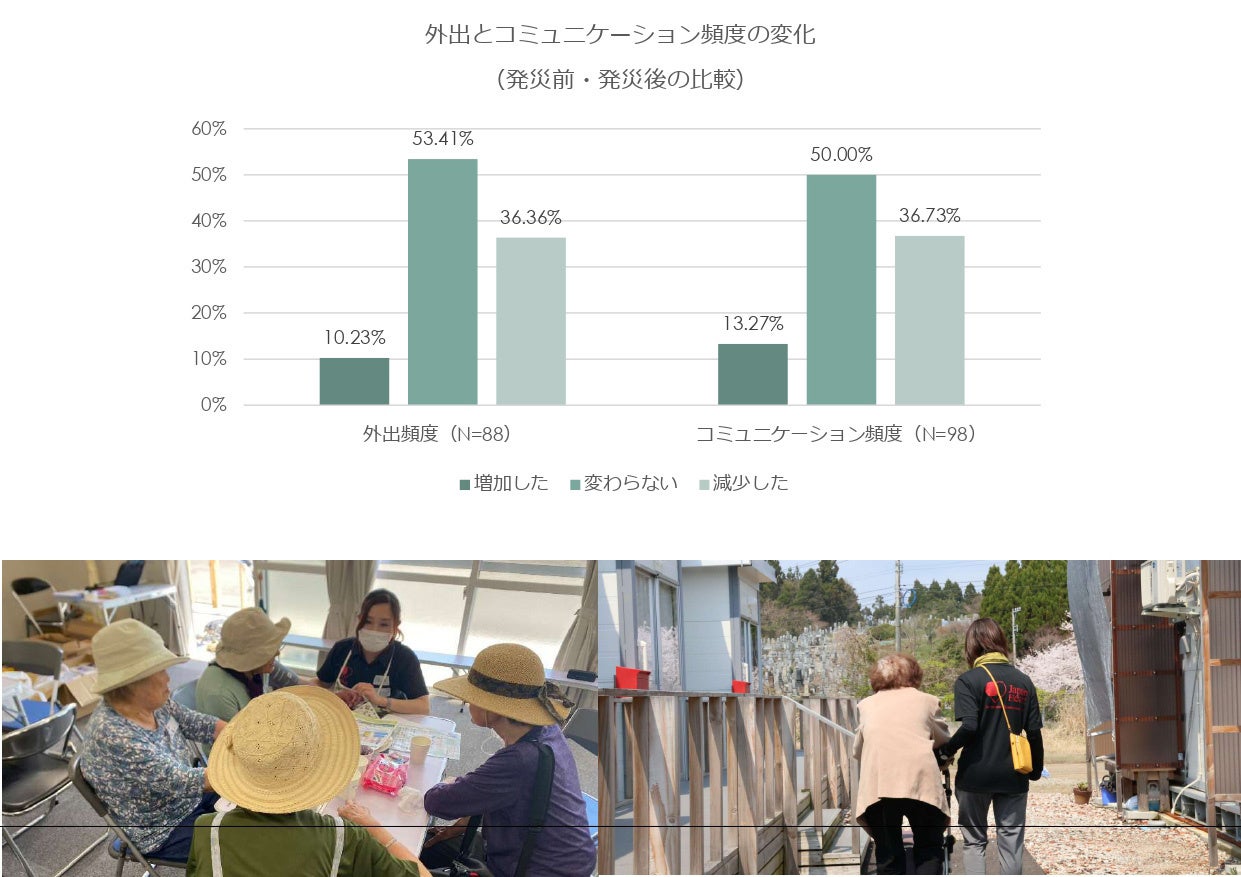

■約 35%は発災前と比較して外出やコミュニケーション頻度が減少している。

■1 年が経過して地域コミュニティの再構築が進む中でも約 65%の住民が特に健康や住宅に関する不安を抱えている。

■最終的に仮設住宅に入居した方のおよそ 3 人に 1 人は発災後に 3 か所以上の避難先を転々としている。

また、本レポートでは、能登半島地震支援の経験を基に「今後の災害時に活かすべき点」についてもまとめています。

1.災害初期のフェーズから中長期的な健康被害の低減を意識した医療支援体制の構築と避難所整備について

2.被災自治体の受援体制と外部支援者の“地域の支援者”に対する視点について

3.公助に依存しない自助・共助のマインドセット醸成と仕組みづくりについて

それぞれの観点で考察しています。

レポート全文: https://www.japanheart.org/wp-content/uploads/2025/09/state-of-NOTO-20250905.pdf

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像