【奈良市】『第六回入江泰𠮷記念写真賞』『第六回ならPHOTO CONTEST』の受賞者が決定!【市長会見】(令和7年11月10日発表)

奈良市では2年に1度、写真文化の発信と次代を担う写真家の発掘を目的とする『入江泰𠮷記念写真賞』、「ならを視る」をテーマに奈良の新たな魅力の発見につなげることをめざした『ならPHOTO CONTEST』を開催しています。

今回は令和7年8月1日から9月10日に作品を募集し、入江泰𠮷記念写真賞98作品、なら PHOTO CONTEST 372作品の応募から受賞作品を決定しました。

第六回入江泰𠮷記念写真賞

中古 樹(ちゅうこ いつき)「路傍の光(ろぼうのひかり)」(82枚組)

-

授賞式 令和8年1月15日(木曜日)予定

-

入江泰𠮷記念奈良市写真美術館での展覧会

令和8年1月16日(金曜日)~3月29日(日曜日)予定 -

限定部数にて写真集を製作、発行

第六回ならPHOTO CONTEST

※写真は後のページに掲載

なら賞

笠井 忠(かさい ただし) 「若草山焼きの日(わかくさやまやきのひ)」(単写真)

日本経済新聞社賞

日岡 弓枝(ひおか ゆみえ) 「春呼ぶ(はるよぶ)」(単写真)

特別賞

薬丸 冬哉(やくまる とうや) 「面会(めんかい)」(単写真)

トピックス

-

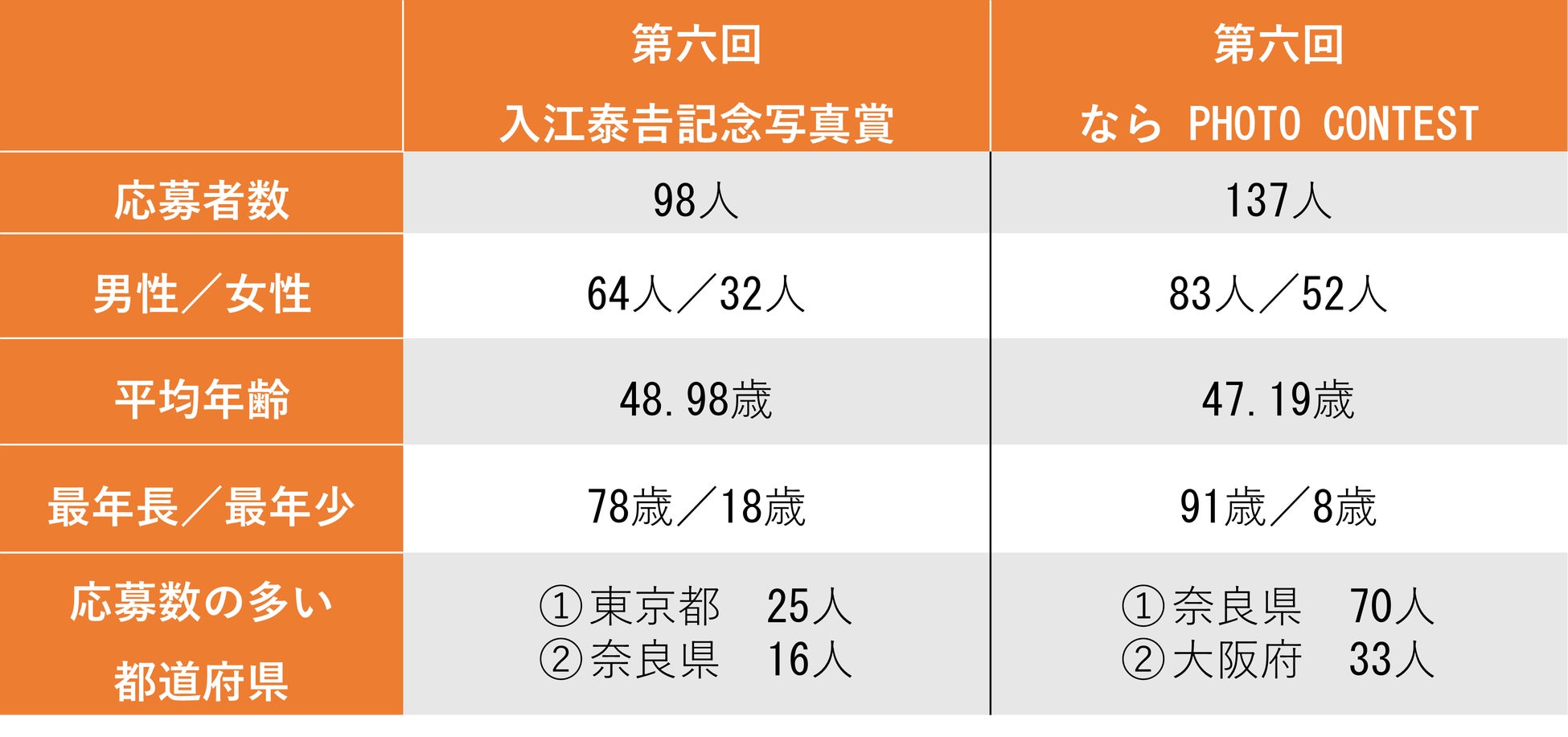

『第六回入江泰𠮷記念写真賞』『第六回ならPHOTO CONTEST』の受賞者が決定(募集期間:令和7年8月1日~9月10日)。応募者数・作品数は、入江泰𠮷記念写真賞が98人98作品、ならPHOTO CONTESTが137人372作品。

-

今回の入江泰𠮷記念写真賞は、風景や自然、ポートレートなど多様な作品が寄せられ、応募者の熱量や表現の幅広さが際立った回となった。審査員からは、完成度の高さや単写真ではなく作品群としての構成力が求められ、今後の展開への期待も寄せられている。

-

今回の応募から、オンラインでの応募に切り替え、写真データでの審査も導入した。オンライン化により、前回に比べ入江泰𠮷記念写真賞は応募作品数が約1.6倍に増加(前回61作品→今回98作品)。ならPHOTO CONTESTは応募者の平均年齢が10歳低くなる(前回59.98歳→今回47.19歳)という新たな傾向も見られた。

第六回入江泰𠮷記念写真賞 受賞者・作品について

自らの意識を超え「伝える」こと、歴史、文化、地域性へのこだわりが21世紀の重要なキーワードと考え、私たちの心に深く記憶される普遍的な生の眼差しを持った写真の作り手を支援していくため、未来そして世界に向けてのメッセージとして、第二回から「写真集」を製作しています。

今回は専用のWEBフォームからエントリーし、写真データをアップロードする新しい方式で実施しました。オンライン化により、前回に比べ応募作品数が増え、多様な視点と感性による作品が寄せられ、例年以上に見ごたえのある作品群がそろいました。(前回61作品→今回98作品)

第六回入江泰𠮷記念写真賞受賞 中古 樹(ちゅうこ いつき)(茨城県在住・29歳)

1996 茨城県生まれ

2019 日本大学芸術学部写真学科卒業

【受賞】

2018 第66回 ニッコールフォトコンテスト U-31賞

2019 日本大学芸術学部長賞受賞『記憶の里』

2024 風景写真出版主催 前田真三賞 ノミネート『路傍の光』

2025 Nine Gallery主催 第3回 9の穴 グランプリ『路傍の光』 他

【展示】

2019 記憶の里(日本大学江古田校舎/東京都練馬区)

(GALLERY O/東京都台東区)

2022 877(gallery Y/茨城県つくば市)

2023 melt(SPACE K 代官山/東京都渋谷区) 他

受賞コメント

爽やかな風が吹く秋晴れの昼下がり。私がこの文章を書いている今、みなさまもまた、それぞれの時間をお過ごしのことと思います。ある人にとっては気にも留めないありふれたひとときかもしれませんし、別の誰かにとっては特別な時間かもしれません。

私にとってこの頃は、ひとつ歳を重ねる特別な季節です。そんな折、入江泰𠮷記念写真賞受賞の吉報を頂戴し、このうえなく幸せな時間を過ごしております。

『路傍の光』は、恩師の推薦を受け、槇総合計画事務所で写真家として経験を重ねるなか、足もとに差すささやかな光に気づき、それを拾い上げる視点を得たことから生まれた作品です。

槇さんと同時代の建築家である黒川紀章氏設計の入江泰𠮷記念奈良市写真美術館で展示の機会を頂けますこと、たいへん光栄に存じます。

本賞にご尽力くださった関係各位、そして日々支えてくださる皆さまに深く感謝申し上げます。いただいたご縁を励みに、今後も精進いたします。

作品ステートメント「路傍の光」

飛行機の窓から街を見た。

街は虚構の様に美しく、私の存在さえ希薄に感じた。

私はあの街にあるのだろうか。

途方もない時間と、あらゆる事象が積み重なってこの世界がある。

ほとんど全てはありふれた日常。

ビルの窓一つ一つに、かけがえのない日常がある。

街も里も大地も皆同じはず。

目下の大地は、あり続けるだろう。

アルプスの山小屋が夏の家だった。

恩師から連絡。

「至急返信せよ。」

東京で働いた。

雑踏の人は現れては消える。

東京は河原を歩いている様だった。

私はここにあるのか。

実家に帰省した。

光が特別に見えた。

河原で石拾いをするとき

皆同じような石が

座ると特別に見える様に。

路傍の光を拾う。

その光は、誰かの特別で誰かの日常。

その光は、そこにあった。

写真の中に化石の様にあるから。

河原で拾う石のとなりには別の石がある。

石が無数に集まって地球になる。

地球は無数の星の一つ。

無数の星はそれぞれまたたく。

私は、そこにあったか。

拾った光を標本箱にならべて

聞いてみる。

光があったと言ったなら

拾った私もそこにあるかもしれない。

路傍の光を私の歩幅で拾い集める。

審査員コメント(敬称略・五十音順)

今森 光彦(写真家)

風景、自然、ポートレートなど幅広いジャンルの作品の応募があり、たいへん有意義な審査をやらせていただきました。写真集の制作を前提にしたものなので、作品枚数が多く一人の作家の熱量が伝わってきました。作品群の中にキラリと光る写真を発見すると目を奪われますが、やはり組み写真なので、全体の流れも考えないと良い写真集にはならないので難しいところです。

今回、第六回入江泰𠮷記念写真賞は、厳粛な審査の結果、中古 樹さんの「路傍の光」に決定いたしました。都市に暮らしていた青年が地方に帰郷し、自分の在処を探し求めるように、光の中に見え隠れする風景を拾い集めます。その眼差しからは、自分を肯定する確かな意志が感じられます。やや未完成なところが見受けられますが、新しい視点をもった作品でこれからが期待できます。

柿島 貴志(POETIC SCAPE代表・ディレクター)

集まった作品はいずれも多様で、その完成度は予想以上に高いものでした。

一方で、これまで何度も目にしてきたモチーフや、既存のテーマに基づく作品も少なくなく、全体としてはやや無難にまとまっている印象も受けました。とはいえ、森羅万象が撮り尽くされ、瞬時にSNSで共有される現代においては、ある意味、致し方ないことなのかもしれません。

個人的には、「作品のテーマ」の重要性がこれまで以上に高まっていると感じています。ここで言うテーマとは、いま流行している「コンセプト」とは少し異なり、より個人的で切実なものです。そうした個人が掴み取ったテーマこそが、やがて普遍性を帯びていくのではないかと思います。

関次 和子(東京都現代美術館 事業企画課長、学芸員)

入江泰𠮷記念写真賞は6回と回数を重ね、今年からウェブフォームへのエントリーに変更となり、映像表現に携わる人々との距離が近づいた印象を持ちました。一方で、応募の条件が1作品あたり30点から100点までという、いわゆる単写真ではなくストーリーを組んでいくことも重要で、おのずと応募要件である構成力の高さも求められると思います。

写真賞に輝いた中古樹さんの「路傍の光」は、一次審査から注目していた作品です。この作品は、風景写真でありながらもどこか異質で、日本のどこにでもありそうな田舎の風景の中に、行きつ戻りつする作家自身の心象が照射されているように感じました。無心で石を拾い集めるような行為の中に見える光の中に、風景写真の新しい風を感じました。

豊永 政史(京都精華大学デザイン学部教授、フォトグラファー、グラフィックデザイナー)

初めて審査に参加させていただき、ビギナーからプロまで大変幅広い層の応募から、本賞への注目と間口の広さに感心しました。また、既にキャリアを積んで来られた錚々たる写真家の完成された作品群に、審査とはいえ幾度と感動いたしました。ファイナリストの審査では、手に取るプリントから熱や気配を直に感じることができる作品も数点あり、写真集の編集、出版を想い、デザイナー心を刺激する作品にも出会うことができました。選出においては審査中に交わされた「これからの日本の風景写真」というワードに、写真のプロセスや方法は多々ありながら、変容していくこの世界を見つめる純度の高い眼差しに期待する結果を得、今後の展開へも期待するところです。

松本 勇(日本経済新聞社大阪本社 編集ユニット ビジュアル報道グループ長)

今回も作者の力量を感じさせるさまざまなジャンルの作品がそろいました。その中でひときわ目を引いたのが中古樹さんの写真です。

ガードレールに生い茂る雑草、闇夜に光る街灯、うち捨てられたスイカ…。筑波山を望む故郷の地と向き合いその断片を拾い集める作業は、自らのアイデンティティーの確認にほかならないのでしょう。その証拠に、風景を切り取った写真でありながらどれもに撮り手の気配が写り込んでいます。一般的な風景写真とは一線を画し、極めて一人称的な写真に仕上がっていると感じました。土の匂いや草いきれが漂い、そこはかとなく感じられるノスタルジーもこの作品を魅力的にしています。

第六回ならPHOTO CONTEST 受賞者・作品について

奈良の自然、名所、伝統行事、鹿、野生動物、奈良を訪れた方々など、四季折々の奈良の魅力をおさめた作品372作品が応募されました。

なら賞

笠井 忠(かさい ただし)

「若草山焼きの日(わかくさやまやきのひ)」(単写真)

審査員コメント(敬称略・五十音順)

織作 峰子(写真家)

奈良で撮影された魅力的な写真がたくさん寄せられた中で、特に新しい視点やアングルの作品が目を引きました。

なら賞「若草山焼きの日」は、山焼きや花火を目立たせず、見た目の大きさで配置をしたことで、スケール感のある街並みの夜景が品の良さを感じさせながら、まるで松林図屏風を観ているかのような構成力のある作品になっています。中には躍動感のある作品や、ユーモアのある作品もあり、様々な感覚で捉えた奈良の魅力を知ることができました。

鍛治谷 直記(写真の人、専門学校 大阪ビジュアルアーツ・アカデミー写真学科教員)

奈良という土地は、非常に表情豊かな場所です。今回のコンテストでは、そんな奈良の“視え方”が、応募者の視点を通して多彩に表現されていました。写真の技術面でも非常にレベルが高く、審査は難航しました。印象的だったのは、奈良という場所に対する深い愛情や敬意が、どの作品にも共通して感じられた点です。「なら賞」受賞の笠井忠さん「若草山焼きの日」は、その中でも一際目を引く作品で、鳥瞰図のようであり、街の灯り一つ一つに人々の暮らしを想像させてくれる秀作でした。

兼古 健悟(入江泰𠮷記念奈良市写真美術館 技術員)

今回のならPHOTO CONTESTでは、写真データでの応募という新しい試みでの実施となりましたが、多くの方にご応募いただけたのは今後の実施に向けて弾みが付いたのではないかと思います。

応募作品のジャンルも非常に多岐にわたり、奈良の定番ともいえる鹿やお寺、風景はもちろん、いくつかのスローシャッターを使った作品が印象的でした。

なら賞を受賞した「若草山焼きの日」ですが、小さな家の明かりが敷き詰められたように並ぶずっと奥に赤々と燃える若草山と花火がミニチュアのジオラマを見ているようで、不思議な作品。所謂、定番の山焼きの写真とは異なる大胆な画面構成は非常に面白いと思いました。

田中 一泉(日本写真映像専門学校 教員・写真家)

現代社会の奈良は、歴史文化や政治・文化を、現代の視点から見つめ直し、歴史と現代との共存を目指していると考えられます。豊かな視覚表現で溢れた応募作品を審査させていただくことは、とても難しく、長考致しました。グランプリ作品は作者の独自の視点から撮影された秀作です。これからも変化し続ける街の風景と、これからも残り続ける若草山焼きの写真は5年、10年と年数を重ねる事で時間の流れや歴史を感じさせます。

日本経済新聞社賞

日岡 弓枝(ひおか ゆみえ)

「春呼ぶ(はるよぶ)」(単写真)

審査員 松本 勇(日本経済新聞社大阪本社 編集ユニット ビジュアル報道グループ長)

お水取りの一場面を、二月堂の欄干や松明の竹棒、火の粉の光跡によるシンプルで直線的なパターンとして捉えた点が新鮮でした。童子の顔が見えないのもそれを強調するうえで効果的です。わずかに流し撮りにしたことで躍動感と力強さが加わり、悠久の歴史のなかでつながれてきた儀式の迫力が伝わってきます。

特別賞

薬丸 冬哉(やくまる とうや)

「面会(めんかい)」(単写真)

三好 和義(写真家)

皆さんの写真を通して、奈良の風景を楽しみました。スマホで撮っていたり、三脚を使って、じっくり構えたものだったり、それぞれの視点が違う写真を見て、奈良の心地良さを再発見。カメラアイで奈良逍遥をしました。

多くの作品の中で僕が気に入ったのは「面会」です。駐車場の鉄格子を挟み、中にいる柴犬が、道をゆうゆうと歩く鹿を見つめる。日常、街中で見かける奈良らしい光景。それを作者がユーモアも込めて優しく見つめています。

応募状況

主催・共催・後援・特別協力・協賛

主催

入江泰𠮷記念写真賞実行委員会

共催

奈良市、一般財団法人奈良市総合財団/入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

後援

奈良県、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、一般財団法人奈良県ビジターズビューロー、公益社団法人奈良市観光協会

特別協力

日本経済新聞社

協賛

本件に関するお問い合わせ先

奈良市 市民部 文化振興課

TEL:0742-34-4942

d36429-395-b04b86d9b707abdaa9129d61cfbfcbfa.pdfすべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード