世界初挑戦!中学生が"クラゲ"の3Dスキャンに挑む。水中を漂う姿をリアルタイムで立体データ化「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」特別実験を実施。

2025年12月26日(金) 12:00~17:30 会場:Blooming Camp by さくらインターネット

一般社団法人日本3D教育協会主催「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」は、2025年12月26日(金)、プロジェクト5期生およびOB、OG生とともに、世界初となる"生きているクラゲ"の3Dスキャン実験に挑戦します。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で開催するものです。

公式サイト:https://kaiyo-3d.y-artfactory.jp/

公式SNS:https://x.com/kaiyo_3d

本実験では、株式会社Arcana製作所の技術協力により、生態のデジタルアーカイブが極めて困難とされる"生きているクラゲ"の3Dスキャンに、世界で初めて挑戦します。水中を漂うクラゲの姿を、動きも含めてリアルタイムで立体データ化します。

開催場所は、大阪市内の「Blooming Camp by さくらインターネット」。本年、さくらインターネット株式会社が新たにプロジェクトの協賛企業として参画し、同社とともに次世代の海洋研究者育成に取り組む第一歩として、本社のある大阪・梅田での実験開催が実現しました。

■「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」とは

本プロジェクトは、日本財団「海と日本プロジェクト」の支援のもと、全国から選抜された中学生を対象に、3D技術を活用した海洋生物の研究を通じて、次世代の海洋人材を育成する取り組みです。

参加する中学生たちは、自身の興味・関心を起点に一人ひとつの海洋生物を徹底的に研究。海洋生物学者や3D技術の専門家とタッグを組み、3Dモデリング、CTスキャンやフルカラー3Dプリンターといったデジタル技術を駆使して探究活動を行います。

日本財団の支援により5年目を迎える本プロジェクトは、水族館や研究機関、協賛企業との連携のもと、探究の成果である貴重な海洋生物の3Dデータを取得・公開し、海洋教育や研究への貢献を続けています。今回の世界初挑戦も、日本財団が掲げる「次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐ」というビジョンの実現に向けた、新たな一歩となります。

「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」授業の様子(3D技術基礎) 【プロジェクトを通じた社会課題解決の実績】

本プロジェクトは、デジタル技術を活用して海洋に関する様々な社会課題の解決に取り組んできました。

・希少なコククジラ骨格標本の保存プロジェクト(2023年) 千葉県南房総市の海岸に埋設されていた、国内6例目となる貴重なコククジラの全身骨格を、1期生・2期生が中心となって発掘。3Dスキャン技術でデジタルアーカイブ化し、東京海洋大学マリンサイエンスミュージアムでの展示を実現。貴重な学術資料を後世に残すことに取り組みました。

・次世代の海洋人材育成 卒業生の約40%が海洋関連の進路を選択。研究機関、海洋関連企業など、多様な分野で活躍する人材を輩出しています。

■今回の挑戦:なぜ「生きているクラゲ」の3Dスキャンは世界初なのか

海洋生物の中でも、クラゲのデジタルスキャンは技術的に最も困難な対象の一つです。

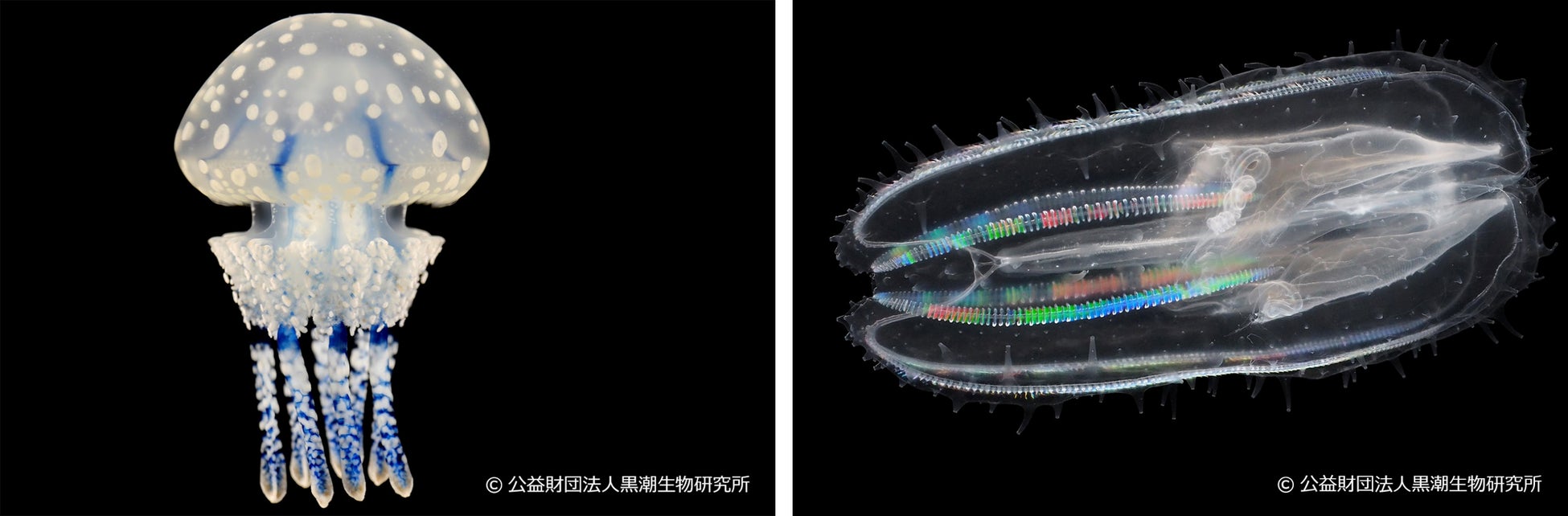

画像提供:黒潮生物研究所

【クラゲのスキャンが極めて難しい理由】

-

水分率と密度: クラゲの体は水分率95%以上を占めます。そのため、CTスキャンでは、体組織と周囲の「水」との密度差がほぼ無いためコントラストが生まれず、これにより内部構造や形状を非破壊で捉えることができません。

-

高い透明度: 体の多くが透明または半透明であるため、光を反射させて形状を捉える光学式3Dスキャナやレーザースキャナでは、光が体を透過してしまい、正確な形状認識が困難です。

-

非定常性と物理的制約: クラゲは水流や自律的な拍動により常に形態を変化させるため、固定された3D形状として記録することが本質的に困難です。さらに、その体組織は極めて脆弱で、水中から取り出すと自重で崩壊してしまうため、生態環境を維持したまま計測する必要があります。また、標本化の過程で形状が大きく変形・収縮するため、生きた状態での形態記録は従来の手法では実現できませんでした。

【既存の3Dデータとの決定的な違い】

現在、インターネット上や研究資料で「クラゲの3Dデータ」として公開されているものの多くは、生きたクラゲ(生体)から直接スキャンして取得したものではなく、3DCGアーティストが作成したモデリングデータや、固定標本を撮影した画像データがほとんどです。

【新技術による3Dスキャンへの再挑戦】

過去、プロジェクト1期生(当時中学生)も、CTスキャナでこの難題に挑みましたが、前述の技術的制約により、生きたクラゲの形状データの取得には至りませんでした。当時は、クラゲをヨウ素溶液に浸漬して組織のコントラストを高める実験なども試みましたが、生きた状態での撮影は実現できませんでした。この経験から、私たちは「クラゲのスキャンには新しいアプローチが必要」という知見を得ました。

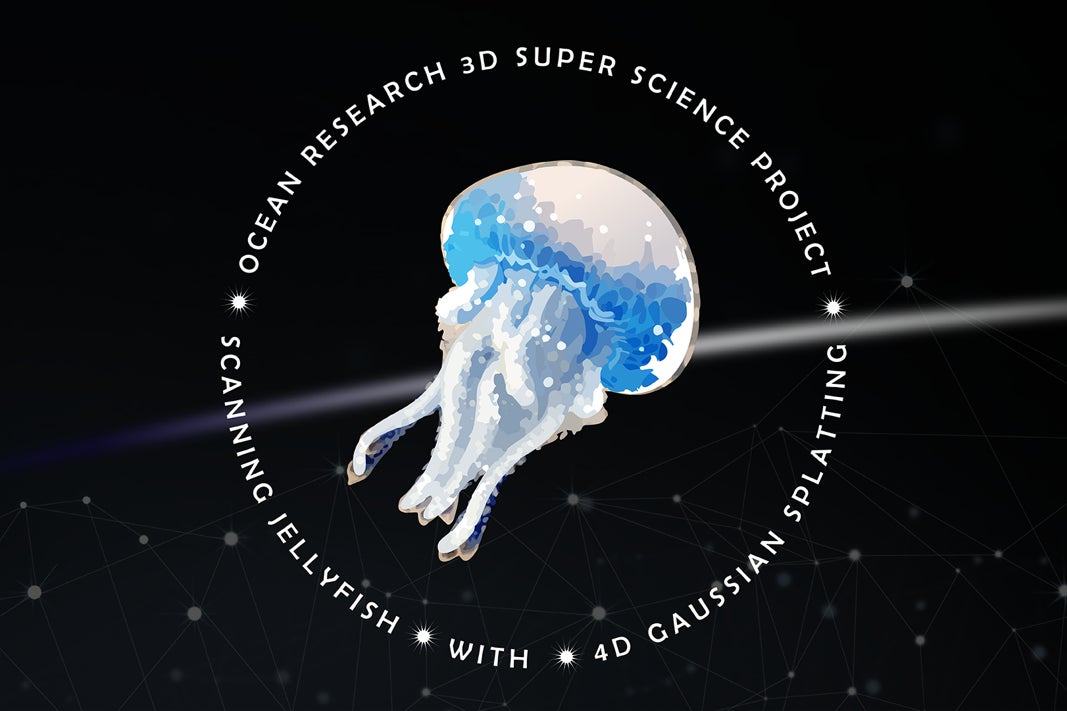

今回、私たちは最新のAI技術を活用した3Dスキャン手法に挑戦します。複数のカメラで同時に撮影した映像から、AI(ニューラルネットワーク)が3D空間を自動で再構築する技術です。この手法により、水中を優雅に漂うクラゲの「生きた姿そのもの」を、動きも含めて立体データとして記録することを目指します。

【技術的な補足:ガウシアンスプラッティング】

今回採用する手法は、「ガウシアンスプラッティング」と呼ばれる最新の3D再構築技術です。従来の「NeRF(ニューラル・ラディアンス・フィールド)」という技術と比べ、より高速かつ高品質な3D空間の再構築が可能です。

ガウシアンスプラッティングは、複数のカメラ映像から取得した膨大な点群データを、AIが「ガウス分布」という数学的な手法で処理することで、物体の3次元的な形状や質感を再現します。特に、透明度の高い物体や複雑な形状の再現に優れており、今回のクラゲスキャンに最適な技術といえます。

さらに、今回は時間経過に伴う動き(4D)も捉える「4Dガウシアンスプラッティング」にも挑戦します。これにより、水中を漂うクラゲの動的な姿を、よりリアルに記録することを目指します。

■中学生が最先端の3Dスキャン技術で挑む「世界初実験」

本プロジェクトにおいて、AI技術を活用した最新の3Dスキャン実験は初の試みです。クラゲのスキャン実験に加え、研究生たちは、「フォトグラメトリ3Dスキャン」「レーザースキャン」など、対象物に応じた様々な3Dスキャン技術の原理と実践を学びます。 中学生という早い段階で、大学や専門機関レベルの最先端機材と技術を使った実験に参加することで、デジタル技術を新たな視点で活用できる次世代の海洋研究者を育成します。

■技術協力について

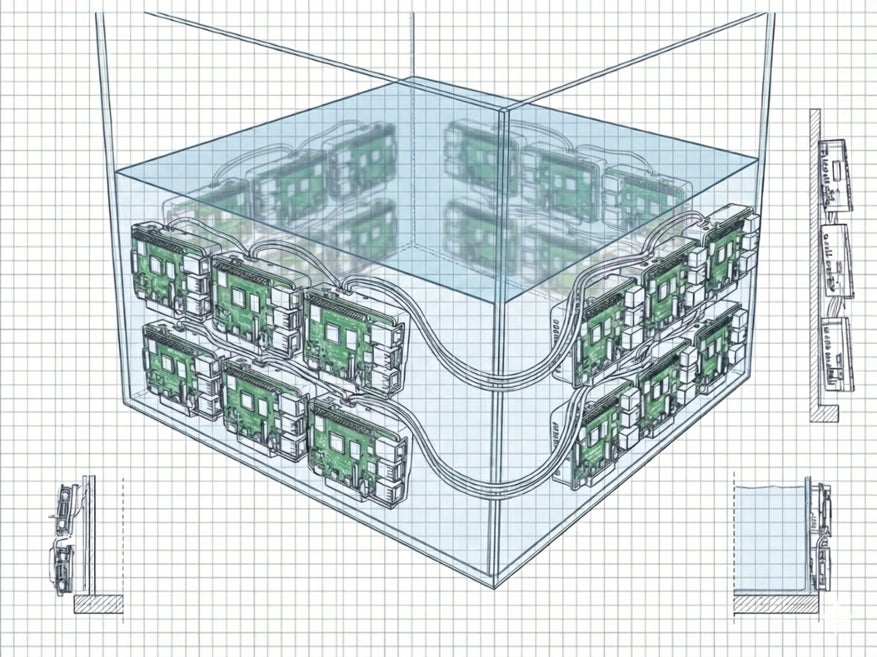

今回の世界初挑戦は、日本財団「海と日本プロジェクト」の支援のもと、新たにプロジェクトの協賛企業として参画した株式会社Arcana製作所による技術協力によって実現しました。同社の3Dスキャン技術の専門家、公益財団法人黒潮生物研究所のクラゲ研究者、そしてプロジェクトの3D技術チームが協力し、水中での3Dスキャンを可能にする本プロジェクト独自の高解像度マルチカメラ・ハードウェアシステムを共同開発。この産学連携体制により、従来不可能だった生きたクラゲのデジタルアーカイブ化に挑みます。

■取得データの活用について

今回取得を目指す3Dデータは、以下の用途での活用を予定しています。

・海洋生物研究における形態学・行動学の学術資料 ・水族館等での教育展示コンテンツ ・学校教育向けのデジタル教材 ・オープンデータとしての公開(研究機関・教育機関向け)

特に、標本化が困難なクラゲ類の貴重なデジタルアーカイブとして、広く研究・教育分野での活用を目指します。

■日本財団プロジェクトが実現した専門家チームの結集

今回の世界初挑戦は、日本財団「海と日本プロジェクト」の支援により、異なる専門分野のエキスパートが結集したことで実現しました。

【プロジェクトチーム】

◆ 海洋生物研究の専門家

公益財団法人黒潮生物研究所 主任研究員 戸篠 祥(としの しょう)

クラゲの生態・系統分類学の第一人者。標本化が困難なクラゲ類の研究において、デジタルアーカイブの必要性を長年提唱してきました。

【コメント】

「クラゲのような透明で柔らかい生物の3Dスキャンについては、これまでシャドウグラフカメラ(粒子画像解析法)や、特殊な条件下でのマイクロCTを使った試みが知られていましたが、生きたままの動きを捉えることは困難でした。今回挑戦する3Dデータ化は、非常に学術的な価値を持ちます。特に、標本として形を残すことが難しいクシクラゲ類の研究において、その微細な構造や動きを正確に記録できることは画期的です。さらに、流体力学など他分野への波及効果、そして何よりも教育・展示面での活用が大きく期待されます。」

◆ 3Dスキャン技術の専門家

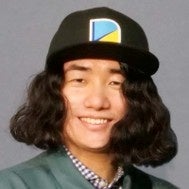

株式会社Arcana製作所 代表取締役 古川 貴一(ふるかわ よしかず)

最新のガウシアンスプラッティング技術を活用し、透明度の高い物体のスキャンを可能にする独自のハードウェア・ソフトウェアシステムを開発。

【コメント】

「ガウシアンスプラッティング技術は、従来の3Dスキャン技術では困難だった透明物体や動く対象の撮影を可能にします。今回、水中環境での4Dキャプチャという極めて挑戦的なテーマに取り組むことで、この技術の新たな可能性を開拓できると考えています。

本プロジェクトで得られた知見は、海洋生物研究だけでなく、医療分野や産業応用にも貢献できる可能性を秘めています。」

◆ 教育プログラム設計・3D技術統括

一般社団法人日本3D教育協会 代表理事 吉本 大輝(よしもと だいき)

3Dプリンター・3Dスキャン技術を教育に活用する手法を研究。プロジェクト全体の技術統括および中学生への技術指導を担当。

【コメント】

「中学生が最先端の3D技術に触れ、実際の研究課題に挑戦することで、科学技術への理解と探究心が飛躍的に深まります。今回のクラゲスキャンは、単なる技術体験ではなく、『不可能を可能にする』という研究の本質を体験する貴重な機会です。失敗を恐れず、新しい手法に挑戦する姿勢こそが、次世代の研究者に必要な資質だと考えています。」

これら三者が日本財団のプロジェクトで連携することで、「海の課題をデジタル技術で解決する」という新たなアプローチが生まれました。今回の挑戦は、産学連携による海洋教育・研究の新しいモデルケースとなることが期待されます。

◆ 協賛・会場提供

さくらインターネット株式会社 CS本部 増田 崇志(ますだ たかし)

【コメント】

さくらインターネット株式会社は、「海と日本PROJECT」の理念に共感し、2025年12月26日に開催される同プロジェクトのイベントにおいて、「Blooming Camp」(さくらインターネット本社)を会場として提供いたします。

私たちは「インターネットで社会を支える」企業として、テクノロジーだけでなく、自然や地域と調和した持続可能な社会づくりにも貢献したいと考えています。

「Blooming Camp」(さくらインターネット本社)は、人と人、そして地域がつながり、新しい発想が生まれる場として開かれた空間です。今回、この場所を通じて、海の魅力や環境の大切さを次世代へ伝える活動に協力できることを大変嬉しく思います。

今後もさくらインターネットは、デジタルとリアルの両面から「つながり」を育む取り組みを続け、豊かな未来の創造に貢献してまいります。

■開催概要

|

日時 |

2025年12月26日(金)12時~17時30分 (受付開始 11時30分~) |

|

会場 |

Blooming Camp by さくらインターネット 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F さくらインターネット株式会社 |

|

アクセス |

JR「大阪駅」より徒歩約7分 Osaka Metro御堂筋線「梅田駅」より徒歩約8分 阪急「大阪梅田駅」より徒歩約7分 阪神「大阪梅田駅」より徒歩約10分 |

|

参加者対象 |

・海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト 5期生、OB生 ・プロジェクト関係者、協賛社 ・Blooming Camp 会員 |

|

主催 |

一般社団法人日本3D教育協会 |

|

共催 |

日本財団「海と日本プロジェクト」 |

|

協力 |

公益財団法人黒潮生物研究所 |

|

協賛 (五十音順) |

APPLE TREE株式会社、株式会社Arcana製作所、株式会社エイチ・エー・ティー、Expert Material Laboratories 株式会社、株式会社エヌ エスエス、さくらインターネット株式会社、株式会社サンステラ、TMS株式会社、ナノダックス株式会社、日本エイサー株式会社、株式会社ボーンデジタル、Maxon Computer株式会社、株式会社ミマキエンジニアリング、株式会社ワコム |

|

プログラム |

1.主催者挨拶 2.さくらインターネットとBlooming Campのご紹介 3.講師・協力者 ご紹介 4.公開授業「クラゲと最新3Dスキャン技術について」 登壇者 クラゲ授業 戸篠 祥 / 3D授業 吉本 大輝 5.クラゲ3Dスキャン挑戦 および 各種3Dスキャン実習 6.終了挨拶、記念撮影 7.懇親会 |

<団体概要>

団体名称:一般社団法人日本3D教育協会

活動内容 :3D教育・3D研究

URL:https://kaiyo-3d.y-artfactory.jp

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像