「企業の成長可能性と資金繰りに関する調査」を実施

多くの中小企業が成長意欲を持ちながらも、資金繰りの課題が成長投資への大きな足かせとなっている実態が明らかに

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清久 健也、証券コード:4374、以下「ROBOT PAYMENT」)は、「企業の成長可能性と資金繰りに関する調査」を実施しました。

調査概要

調査期間:2025年01月22日(水)~2025年01月23日(木)

調査対象:企業の経営者・役員(103名) / 財務・経理担当(103名)

調査方法:マクロミル インターネットリサーチ

調査サマリー

成長投資への意欲と障壁の違い

-

直近3年以内に成長投資を実施した企業は多く、特に大企業でその割合が高い結果となりました。

-

今後の投資については、中小企業の方が意欲的である一方、投資に踏み切れない最大の理由は「余剰資金がない」ことでした。対照的に、大企業では「アイデア・知見不足」が最も多く、企業規模によって成長の壁が異なることが示されました。

-

投資内容では、両者とも「人材投資」を重視。加えて、大企業は「DX」、中小企業は「設備投資」に注力する傾向が見られました。

中小企業の厳しい資金繰りの実態

-

運転資金について、大企業の35.9%が「販管費の6ヶ月分以上」を確保しているのに対し、中小企業では「3ヶ月分未満」の割合が最も高く、資金的な余裕に大きな差があることが浮き彫りになりました。

-

この状況を反映するように、中小企業は売掛金の回収・買掛金の支払いを「1ヶ月未満」で行う割合が比較的高く、資金繰りのために短期的なサイトで取引している可能性が示唆されました。

これらの調査から、多くの中小企業が成長意欲を持ちながらも、資金繰りの課題が成長投資への大きな足かせとなっている実態が明らかになりました。

調査結果

成長投資の実施状況

実施状況

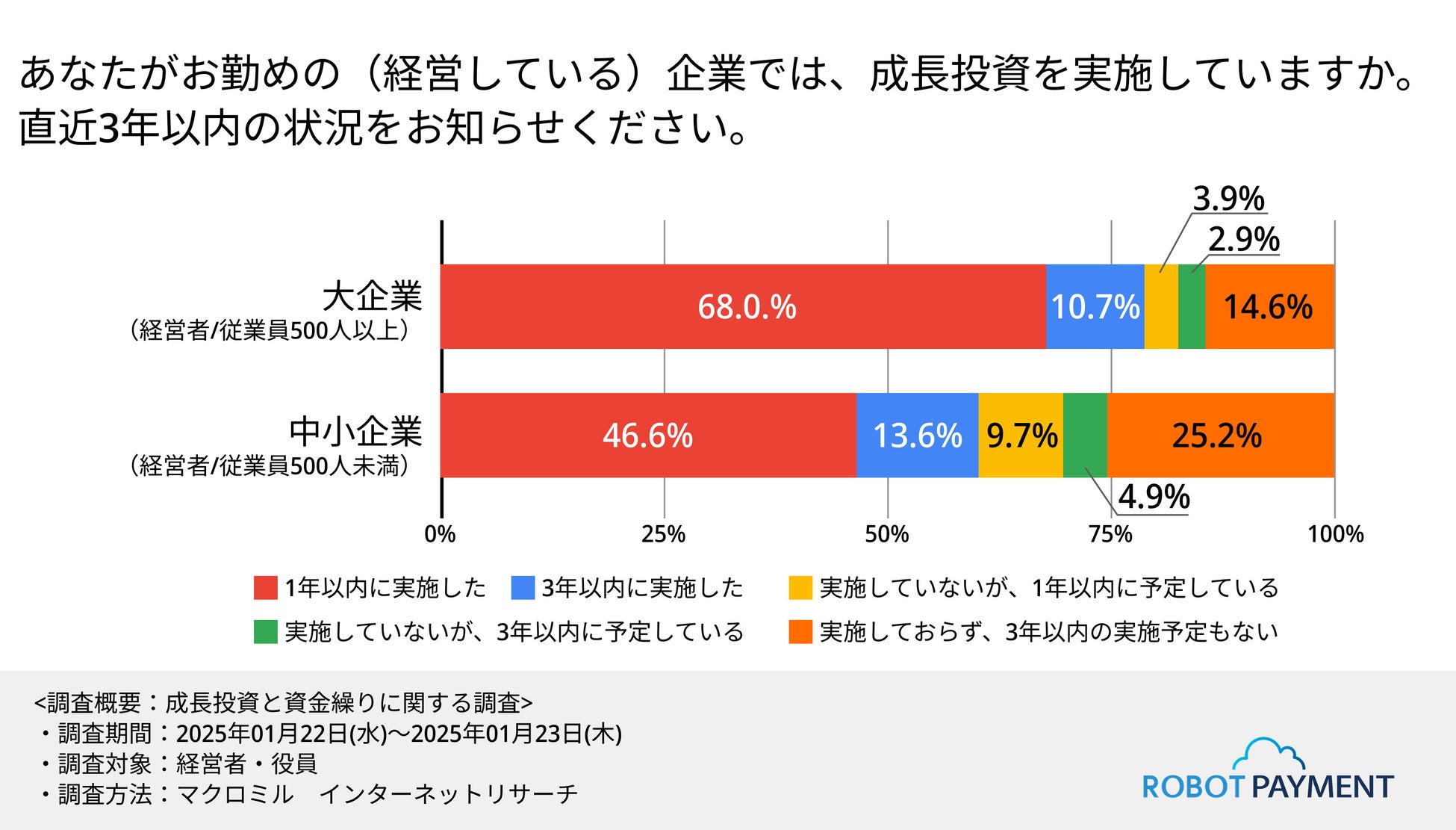

全体的な傾向

大企業・中小企業ともに、直近3年以内の成長投資(※)実施企業の割合が高いことから、成長投資への関心の高さが窺えます。特に、大企業の方が中小企業よりも成長投資実施率が高い傾向にあり、企業規模による投資余力の差が示唆されます。

投資時期

両企業規模で「1年以内に実施した」割合が最も高いことから、直近の成長投資意欲が高いことがわかります。経済状況の変化や技術革新への対応といった外部要因が影響している可能性があります。

今後の予定

成長投資未実施企業では、中小企業の方が大企業よりも「1年以内」「3年以内」の実施予定割合が高く、今後の成長意欲が旺盛であることが示唆されます。一方、大企業では「3年以内の実施予定なし」の割合が高く、現状維持や慎重な投資姿勢が見られます。

※成長投資とは、売上・利益拡大を目的とした事業に関する先行投資(設備投資・人材投資・事業拡大・研究開発・DX・サステナビリティ投資・知的財産の取得など)を指します。運用を目的とした投資行動(株式投資など)は除外しています。

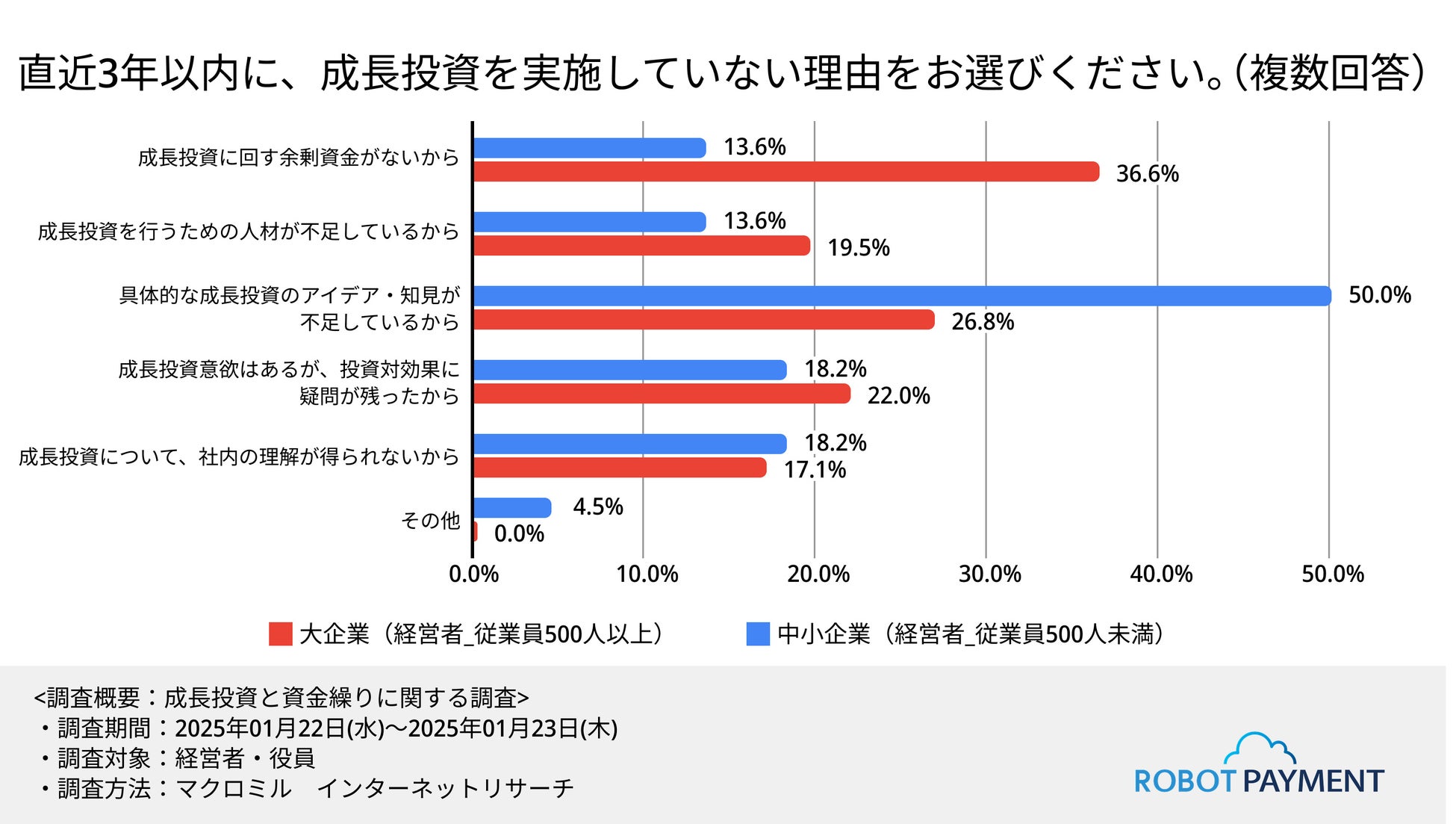

未実施理由

大企業は、「具体的な成長投資のアイデア・知見不足」が最も多く、投資機会の探索や情報収集に課題があることが示唆されます。中小企業では、「成長投資に回す余剰資金がない」が最も多く、資金繰りの厳しさが成長投資の阻害要因となっていることがわかります。

共通の理由として、「投資対効果への疑問」も挙げられ、投資判断の難しさやリスクへの懸念があることが示唆されます。

成長投資の内容と規模(直近3年以内の実施企業)

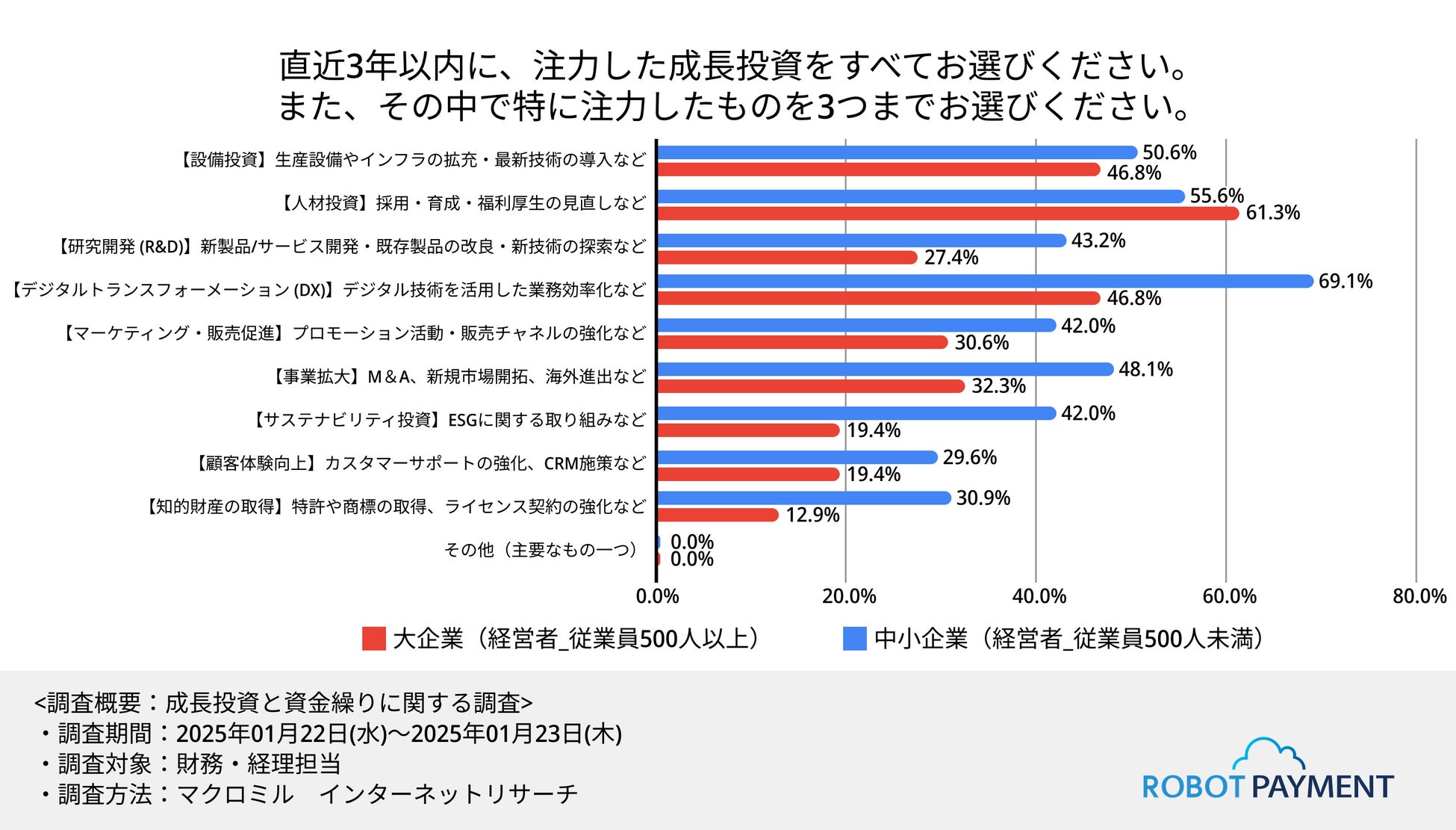

注力分野

-

人材投資:大企業・中小企業ともに注力度が高く、人材の確保・育成が喫緊の課題であることがわかります。

-

デジタルトランスフォーメーション (DX):大企業で特に注力度が高く、DXによる業務効率化や競争力強化が重要な戦略となっていることが示唆されます。

-

設備投資:中小企業で注力度が高く、生産性向上や事業基盤強化に向けた投資が重視されていることがわかります。

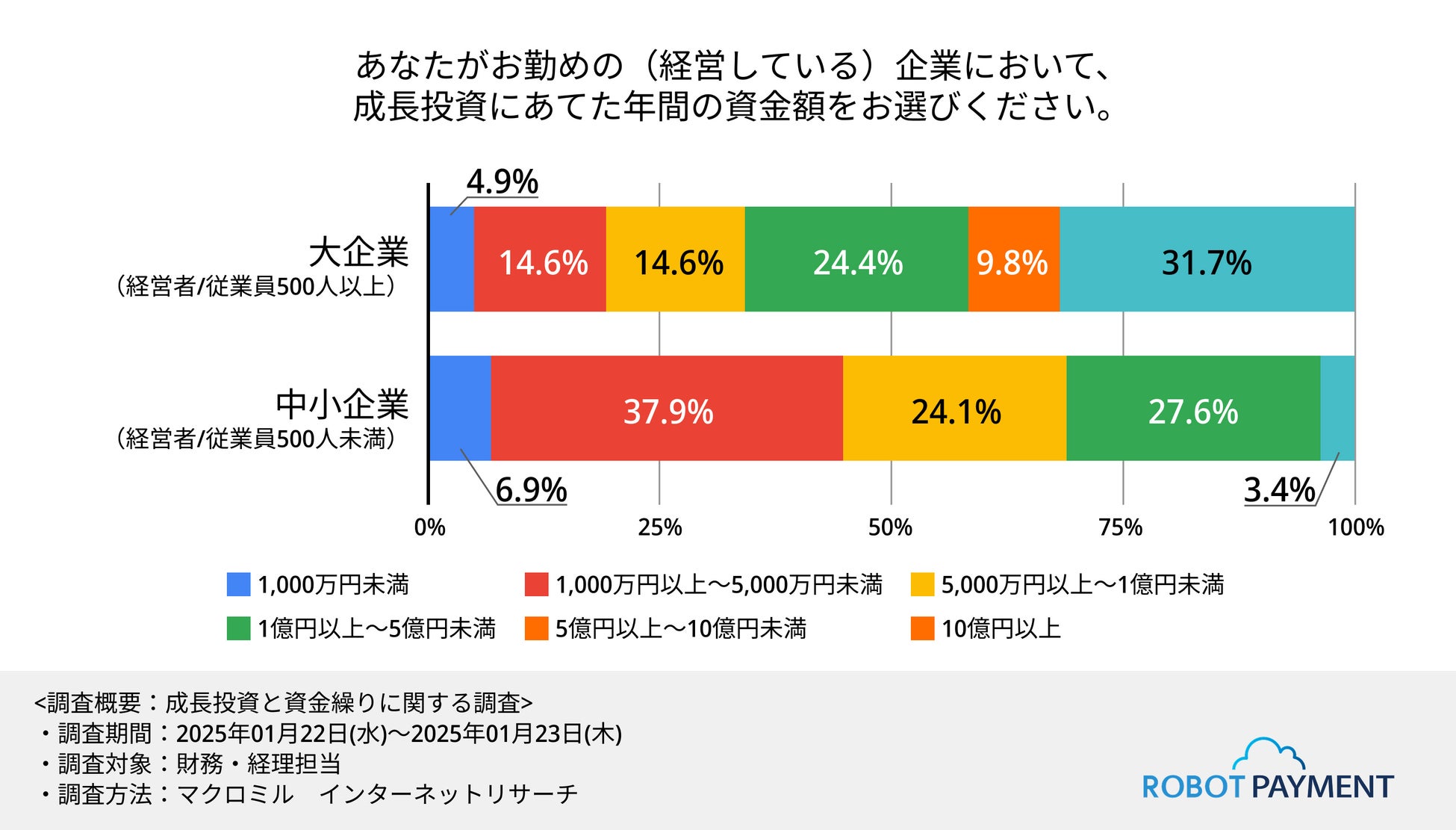

成長投資額

中小企業は、「1,000万円以上〜5,000万円未満」の割合が高く、比較的小規模な投資が多いことが示唆されます。大企業は中小企業に比べて投資額が大きく、「10億円以上」の投資をしている割合が高いことから投資規模に大きな差があることがわかります。

資金繰りの状況

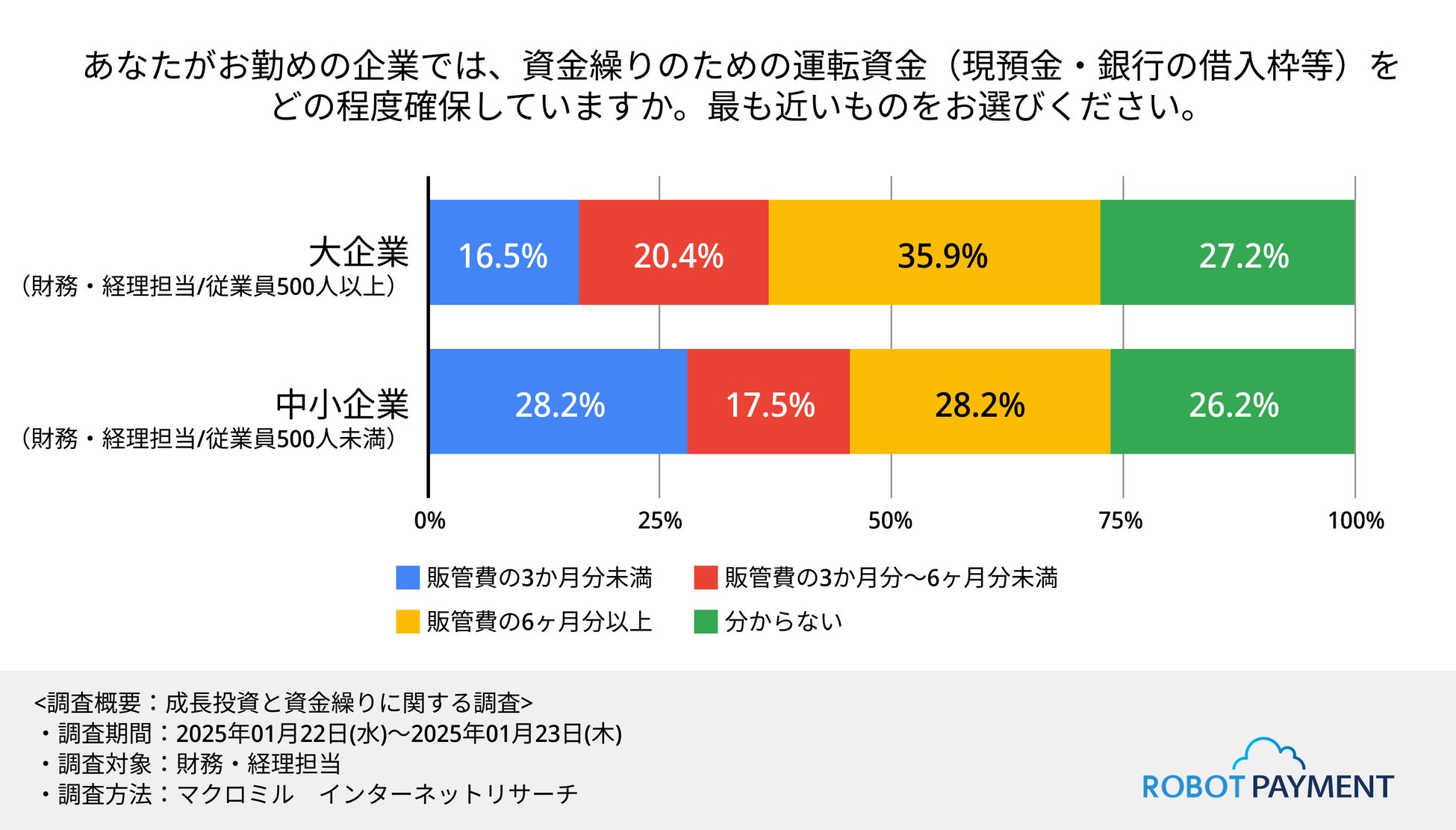

資金繰りのための運転資金

大企業では「販管費の6ヶ月分以上」の運転資金を確保している割合が35.9%と高い一方、中小企業では「販管費の3ヶ月分未満」が28.2%と高くなっています。

この結果から、中小企業は大企業に比べて資金繰りの状況が厳しいことが推察されます。

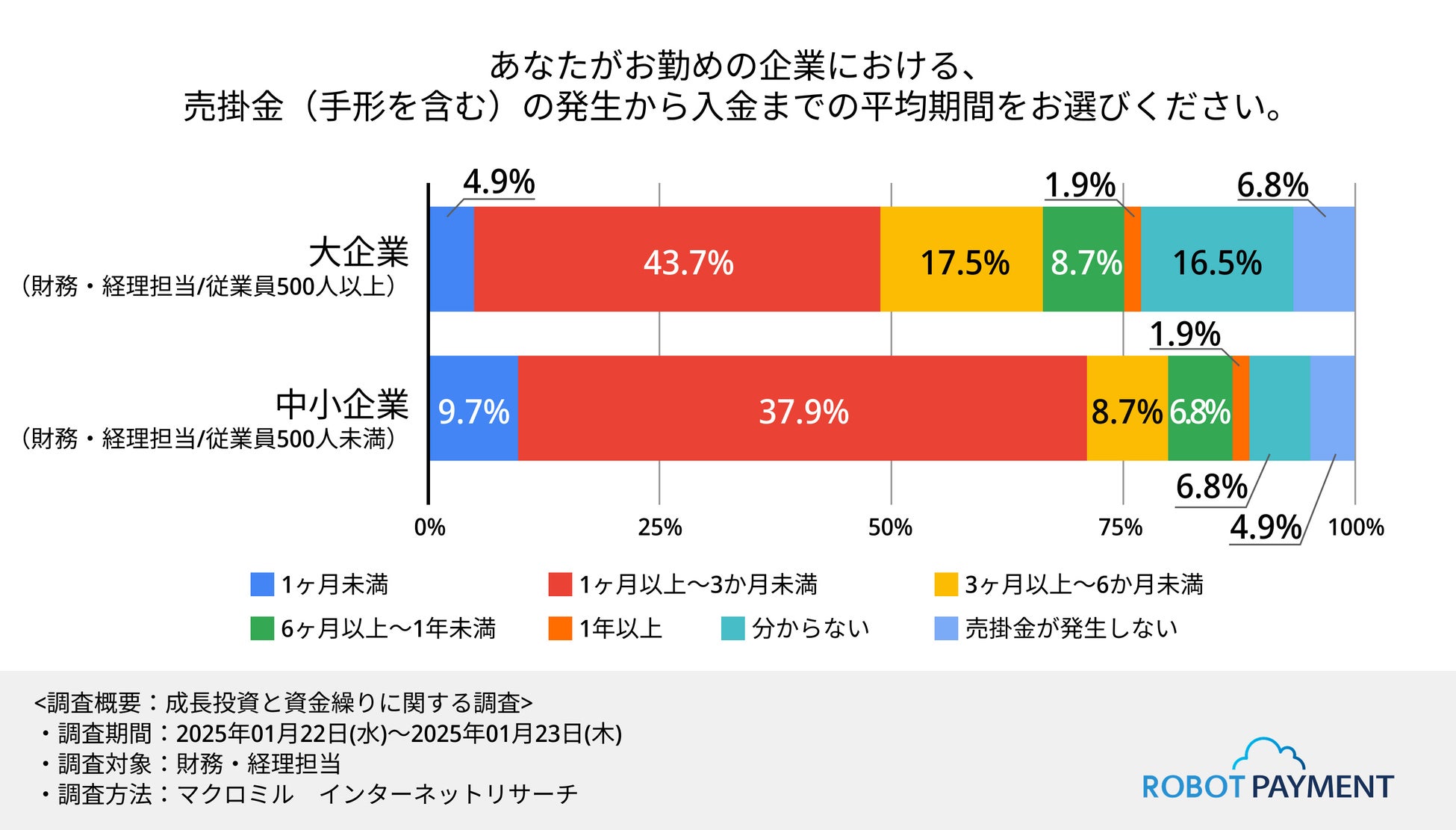

売掛金の回収期間

従業員規模に関わらず、「1ヶ月以上〜3ヶ月未満」の売掛金回収期間が最も一般的であることが分かりました。一方、大企業では、1ヶ月以上〜3ヶ月未満に次いで「3ヶ月以上〜6ヶ月未満」の回収期間が比較的多いことが分かりました。これは、取引先との関係性や契約内容、また取引規模が大きく、入金処理に時間がかかるなどの理由により、回収期間が長くなるケースが存在することが想定されます。中小企業では、1ヶ月以上〜3ヶ月未満に次いで「1ヶ月未満」の回収期間が比較的多いことが分かりました。これは、売掛金の早期回収を重視し短期の取引条件を設定しているか、資金繰りの関係で回収を急いでいる可能性が推測されます。

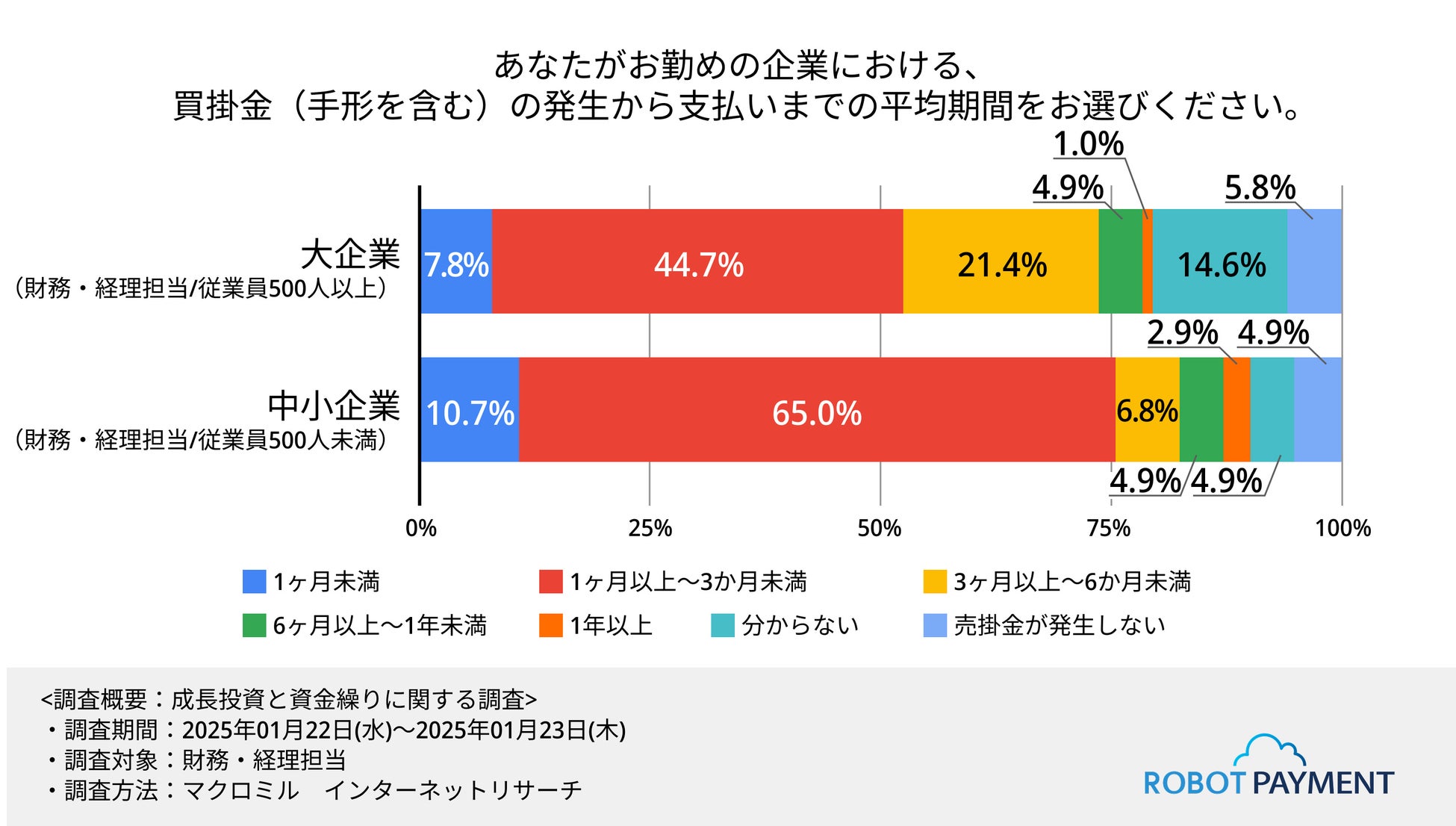

買掛金の支払い期間

従業員規模に関わらず、「1ヶ月以上〜3ヶ月未満」の支払い期間が最も一般的であることが分かりました。一方、大企業では、1ヶ月以上〜3ヶ月未満に次いで「3ヶ月以上〜6ヶ月未満」の支払い期間が比較的多いことが分かりました。これは、取引規模の大きさやサプライヤーに対する交渉力、資金繰りの余裕による早期払いのインセンティブが低いケースなどの理由により、支払い期間が長くなる傾向があると推測されます。

中小企業では、1ヶ月以上〜3ヶ月未満に次いで「1ヶ月未満」の支払い期間が比較的多いことが分かりました。これは、取引規模が比較的小さいことや、サプライヤーからの信用維持のための早期支払い、早期払いのインセンティブによるコスト削減などの理由により、支払い期間が短くなる傾向があると推測されます。

入金状況をリアルタイムで可視化する「請求管理ロボ」の無料トライアル実施中

請求・債権管理業務の負荷を約80%削減する「請求管理ロボ」は、これまで手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった請求業務や債権管理をすべて自動化し、経理の業務負荷・債権リスクを減らします。SFAやCRM、会計ソフトとの連携が可能。企業のお金の流れを可視化し、資金繰りをサポートします。

申し込みページはこちら

https://www.robotpayment.co.jp/sim/seikyu.php

当社について

ROBOT PAYMENTは、「商取引を自由にする決済インフラで再び日本を強くする」をビジョンに掲げている企業です。

商取引を阻む社会課題である「慣習」「非効率」「与信」という3つの壁に対して、私たちは、お金をつなぐ様々な革新的サービスで解決し、日本企業が本来の力を発揮できるよう、お金の流れを潤滑にすることで、商取引が円滑に進み、新たな価値が次々と生まれる機会を創出してまいります。

そして、日本の経済力を底上げし、 企業が持続的に成長できる環境を提供します。

株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 :株式会社ROBOT PAYMENT(東証グロース:4374)

所在地 :東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 :2000年10月

代表 :代表取締役 清久 健也

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 財務・経理システム・Webサイト・アプリ開発

- ダウンロード