【報告】自治体におけるペポルインボイス活用の実証実験、請求書の受領~支払いまで、デジタル完結の有効性を確認

来春、自治体向け財務会計システムで対応サービスを提供開始

株式会社TKC(本社:宇都宮市/代表取締役社長:飯塚真規)は、このほど兵庫県多可町(町長:吉田一四/2025年6月1日現在人口1.83万人)と共同で実施した、自治体における「ペポルインボイス」(*)の活用に関する実証実験の結果を公開しました。

*TKCでは、ペポルネットワークで送受信するデジタルインボイスのことを「ペポルインボイス」と定義しています

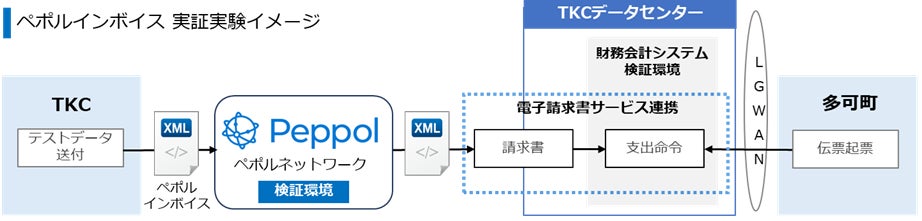

本実証実験では、ペポルインボイスの受領はもとより、受け取った請求書データを財務会計システムに取り込み、伝票への自動転記・起票、電子決裁~支払いにいたる事務処理の“デジタル完結”の効果に加え、市区町村の実務で想定される課題と対応策を検証しました。

検証の結果、市区町村においても内部事務の効率化などの面で、ペポルインボイスの活用は有効であると確認できました。一方、実務面での〈請求書の宛名は首長名とする〉など自治体特有の課題についても対応は可能との結論に至りました。

「ペポル」とは、請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際的な標準仕様で、日本ではデジタル庁が日本版の標準仕様(JP PINT)を公開しています。

ペポルインボイスを活用することで、請求書の送り手は印刷・封入・投函にかかる作業負担や郵送コストを削減でき、受け手側では人の手を介することなく財務会計システム等にデータを容易に連携でき、保管・管理の手間も省けるなどバックオフィス業務の効率化の観点から市区町村でも注目度が高まっています。

TKCでは、今回の結果を踏まえて財務会計システムを機能強化し、来春、ペポルインボイス対応サービスの提供を開始します。

また、さまざまな機会を通じてペポルインボイスへの理解・普及促進に努め、市区町村における「行政効率の向上による住民福祉の増進」の実現に貢献してまいります。

■実証実験の詳細

1.検証期間

2025年2月17日~3月21日

2.主な検証内容

市区町村がペポルインボイスを活用することによる内部事務の効率化・適正化の効果、課題などを検証する。

①ペポルネットワーク(検証環境)を経由したペポルインボイスの受信の検証

②請求書データ(ペポルインボイス)の財務会計システムへの取り込み、および伝票への自動転記の検証

③運用面の課題点の洗い出し、解決策の検討 など

■検証結果

1.ペポルインボイス活用の有効性

多可町では、2023年からTKCの財務会計システムと電子請求書サービスとを連携させて、受け取った請求書データを財務会計システムに取り込み、伝票への自動転記・起票、電子決裁から支払いにいたる事務処理の“デジタル完結”に取り組んでいます。

今回の検証で、ペポルインボイスでも一連の事務処理をシームレスに行えることを確認しました。

また、ペポルは標準化された仕組みのため、電子請求書サービスのペポル対応が進むと、相手が利用している電子請求書サービスを意識することなく、請求書データをやり取りできるようになります。

このことから、ペポルインボイス(請求書データ)を受領し、それを財務会計システム等に連携することで、事務負担の軽減など大きな効果が期待できます。

2.実務上の課題

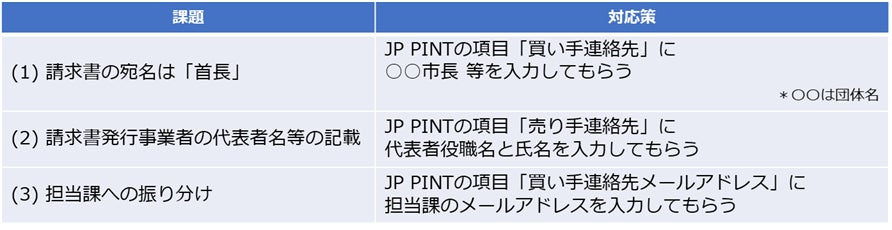

今回、対応策を検討した課題は以下の3点です。

(1) 請求書の宛名を「首長(市長、町長など)」とする必要がある

(2) 請求書発行事業者の代表者の役職名、氏名を記載する必要がある

(3) 届いた請求書を担当部署に振り分ける必要がある

(1)と(2)は、各団体が規定する規則等で「請求書に必要な要件」として定められています。

また、(3)については、民間・行政を問わず請求書は〈取引が発生した担当部署宛て〉に送付されるのが一般的ですが、ペポルインボイスの宛先は、個々の団体に割り当てられた「ペポルID」(法人番号/適格請求書事業者の登録番号といった公的な番号を使用)となるため、別途、担当部署への振り分け方法を考える必要があります。

検討の結果、これらの課題はJP PINTに規定された項目を適切に活用することで対応が可能との結論に至りました。

ただ、いずれの対応策も請求書の送り手(事業者)側での設定事項となるため、市区町村がペポルインボイスを受領するには、事前に事業者へ提示し対応してもらう必要があると考えています。

TKCの取り組みについて

TKCは、2022年8月にデジタル庁とペポルの管理団体であるOpen Peppolから、ペポルサービスプロバイダーに認定されました。当社が提供するペポルのアクセスポイントを利用して、現在7,500社(2025年5月末現在)を超える事業者がペポルネットワークに参加しています。

また、当社は「デジタルインボイス推進協議会」(EIPA)の代表幹事法人として、ペポルインボイスの普及促進に取り組むとともに、受け取ったペポルインボイスから仕訳データを生成する特許(特許第6950107号)を取得するなど、民間企業に向けてペポルに対応した各種システムを提供しています。

民間企業を中心に国内でもペポルインボイスの利用は着実に広まっていますが、地方公共団体(主に市区町村)に目を向けると未だ“紙”の請求書によるアナログな処理が中心となっています。

しかしながら、「令和6年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」(2024年1月22日/総務省事務連絡)において、市区町村でもペポルインボイスの積極的な導入が要請されました。

また、政府調達でも積極的な取り組みが進められており、昨今のバックオフィス業務のデジタル化の動きともあいまって、自治体においてもペポルインボイスの活用機運が急速に高まると想定されます。

こうした状況を踏まえ、TKCでは自治体向け財務会計システム(TASKクラウド公会計システム)などでペポルインボイス対応を進めるとともに、実務面での“デジタル完結”の有効性を検証するため兵庫県多可町の協力を得て実証実験に取り組みました。

【今後の展開】

今回の検証結果を踏まえ、市区町村向けに提供する「TASKクラウド公会計システム」の機能を拡充し、来春にペポルインボイス対応サービスの提供を開始する予定です。

ペポルインボイス対応サービスは、今後、パートナー各社とともに全国の市区町村に対して積極的な提案活動を展開します。

また、今回の検証で明らかとなった実務上の課題や具体的な対応策については、規模の大きな団体や関係省庁・機関などとも意見交換を行い、市区町村がペポルインボイスを導入する際のスタンダードとなるよう働きかけるとともに、さまざまな機会を通じて理解促進をはかり、ペポルインボイスの“受け皿”拡大に貢献する考えです。

TKCでは、こうした取り組みを通じて、市区町村における内部事務のデジタル化を支援してまいります。

参考情報:ペポル(Peppol)とは

ペポルとは

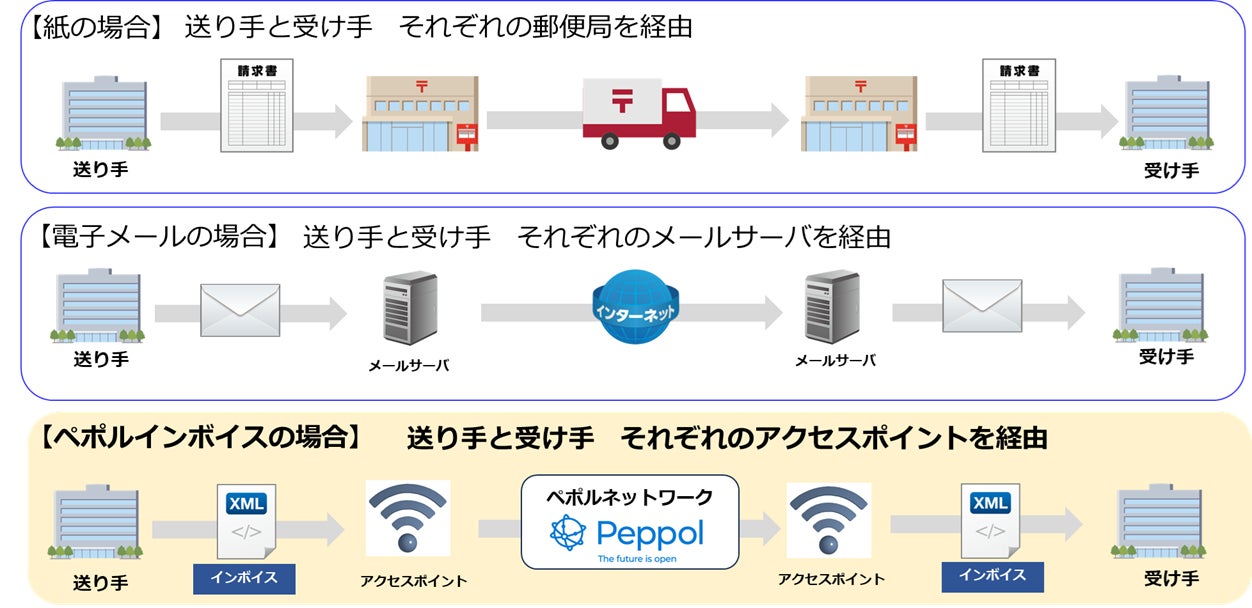

請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「運用ルール」「ネットワーク」の標準仕様です。ベルギーに本部を置く国際的な非営利組織Open Peppolによって管理され、欧州各国など世界30カ国以上で利用されているほか、日本でもデジタル庁がこれをベースとした日本のデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)を公開しています。

1.ペポルの仕組み

ペポルインボイスは、送り手と受け手それぞれがアクセスポイントを経由して電子メールのようにデジタルインボイスを送受信する仕組みで、双方が利用するシステムが異なっていても、ペポルネットワークに参加する全てのユーザーとやりとりすることができます。

2.市区町村がペポルインボイスを導入するメリット

ペポルインボイスを活用することで、これまでのように紙の請求書を発行・保管・管理する必要がなくなり、市区町村とその取引先事業者の双方で“デジタル完結”による業務の効率化や生産性向上につながります。

(1)バックオフィス業務の効率化

ペポルインボイスには、適格請求書発行事業者の登録番号や取引先の名称、品名、単価、数量、取引金額など必要な情報がセットされています。そのため、請求書の受け手側(市区町村)では、人の手を介することなく財務会計システム等にデータを容易に連携できます。

(2)保存するデータ容量は最小限

ペポルインボイスのデータは、構造化されたデジタルデータ(XML形式)のため、PDFなどのイメージファイルで作成された電子インボイスに比べてデータサイズが格段に小さく、請求書の受け手/送り手ともにデータ保管が楽に行えます。

以上

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- システム・Webサイト・アプリ開発政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード