日本・アイルランド・フィンランド3か国の調査で見えた在宅介護ロボットの開発と社会実装の倫理的課題~私たちは在宅介護ロボットの使用を選択するのか?!~

本研究成果は、Archives of Gerontology and Geriatricsにて7月15日にオンライン公開されました。

- 研究の背景

調査票の表紙。調査票は日本語、英語、フィンランド語、スウェーデン語で開発した。

調査票の表紙。調査票は日本語、英語、フィンランド語、スウェーデン語で開発した。

日本では、既に様々な介護ロボットが開発されており、介護ストレスの緩和や安全安心の獲得などのベネフィットは大きいと言われています。しかし、高齢者とロボットの接触による転倒・骨折、プライバシーの侵害、行動制止といったリスクもあることから、倫理的課題は大きく、社会実装や普及には至っていません。さらに、在宅介護ロボットの開発では、ユーザーとなる高齢者が研究開発に参加し、効果を検討することが必要ですが、認知症などによって意思決定能力が低下した方々の参加も必要とされることから、より丁寧な倫理的配慮が求められます。

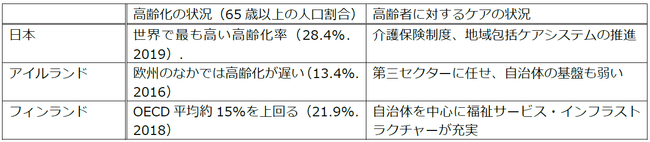

本研究では、在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する倫理的課題をどのように認識しているかを明らかにするために、日本・アイルランド・フィンランドの3か国での比較調査を行いました。調査対象の各国の総人口に占める高齢者の割合や認知症の有病率、国家としての認知症対策の設定の違いは、以下の表の通りです。

表:調査対象とした国の特徴

表:調査対象とした国の特徴

- 研究の方法

主な調査項目は、ロボットとのかかわり、在宅介護ロボットの使用意思、在宅介護ロボットの開発に参画する際のリスクとベネフィットに関する認識、意思決定能力低下時の在宅介護ロボットの使用の意思決定や代諾に関する認識、在宅介護ロボットの使用におけるプライバシー保護に関する認識などです。合計1,004人から回答が得られ、その内訳は、日本528人、アイルランド296人、フィンランド180人でした。

- 研究成果

■ アイルランドの結果から、人々の介護に関するボランタリズムを育むことで、在宅介護ロボットの研究・開発に参加に関する意識が高まることが示された。

■ フィンランドの結果から、第一に在宅ケア専門職による質の高いケアが在宅介護ロボットの実装を促進することが示され、在宅ケア専門職の教育そのものがロボットの実装においてもたいへん重要であることが明らかになった。

■ アイルランドとフィンランドの両国では、在宅介護ロボットの使用にかかわらず人間同士の交流を大切にする介護を受けられる権利の保障が重要視されていることが分かり、日本においても高齢者の尊厳や権利擁護について啓発することが在宅介護ロボットの開発や実装においても必要であると認識できた。

【アンケート各項目の集計結果】

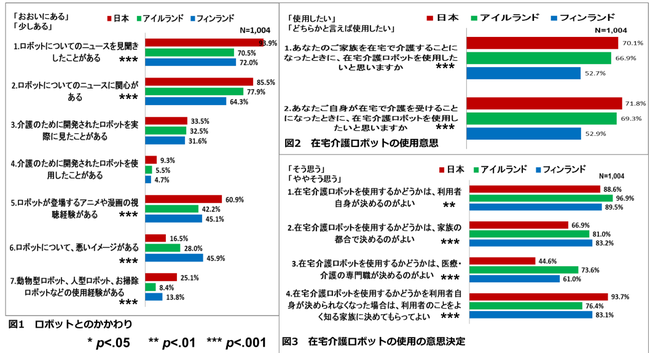

※ グラフ中の★がついている項目は3か国間で有意差があったことを表す。★:p<.05 ★★:p<.01 ★★★:p<.001 (p:有意水準。統計学的分析において、事象が起こる確率が偶然であるとは考えにくいと判断する基準となる確率であり、通常は5%(0.05)、厳密には1%(0.01)や0.1%(0.001)用いる。)

①ロボットとのかかわり、および在宅介護ロボットの使用意思

・日本は、ロボットとのかかわりのある者が多かった。(図1)

・家族あるいは自身の介護のために在宅介護ロボットを使用したい者の割合は、日本が最も高かった。(図2)

・使用の意思決定は、3か国共に90%前後の者が「1.利用者自身で決めるのがよい」としたが、アイルランドの97%が最も高かった。「2.家族の都合で決めるのがよい」「3.医療・介護の専門職が決めるのがよい」とした者の割合は日本が最も低かった。しかし、「4.利用者が決められなくなった場合は家族に決めてもらってよい」とした者の割合は日本が最も高かった。(図3)

図1:ロボットとのかかわり、図2:在宅介護ロボットの使用意思、図3在宅介護ロボットの使用の意思決定

図1:ロボットとのかかわり、図2:在宅介護ロボットの使用意思、図3在宅介護ロボットの使用の意思決定

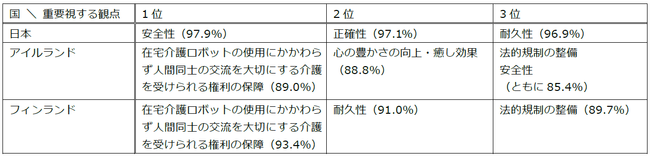

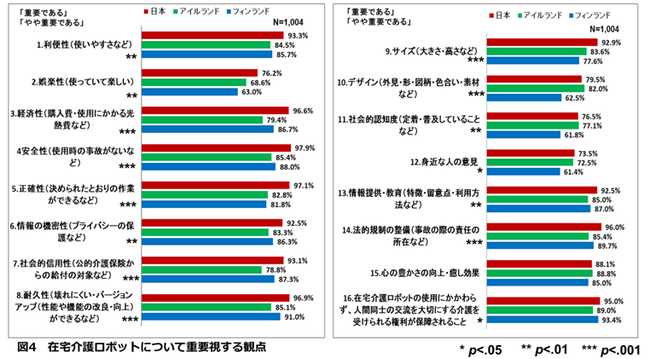

②在宅介護ロボットについて重要視する観点(図4)

在宅介護ロボットの使用を検討する際に重要視する観点は3ヵ国で差がみられた。

図4:在宅介護ロボットについて重要視する観点

図4:在宅介護ロボットについて重要視する観点

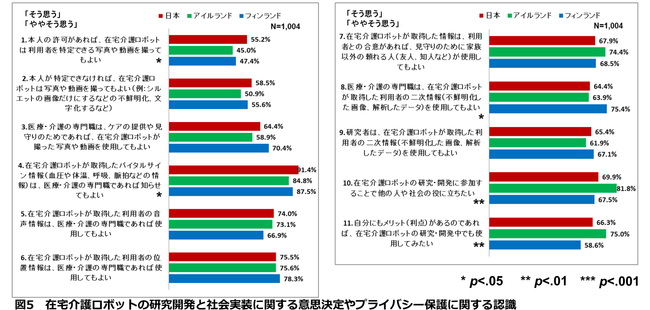

③在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する意思決定やプライバシー保護に関する認識(図5)

【在宅介護ロボットが取得する情報について】

・「1.本人の許可があれば利用者を特定できる写真や動画を撮ってもよい」と回答した者は、日本が55%で最も高く他の2か国と有意差があった。2.の利用者を特定できない撮影については1.と比べて各国とも数%だけ上昇するにとどまった。

・ バイタルサインや音声、位置に関する情報の利用については、3か国とも約70~90%の者が医療・介護の専門職が利用してもよいと回答した。

・「7.利用者との合意があれば、見守りのために家族以外の頼れる人が取得した情報を使用してもよい」と回答した者は3か国とも約70%であった。

・「8.医療·介護の専門職は在宅介護ロボットが取得した利用者の二次情報を使用してよい」と回答した者は、フィンランドが75%で最も高く他の2か国と有意差があった。

【研究・開発への参加について】

「10.在宅介護ロボットの研究・開発に参加することで他の人や社会の役に立ちたい」と回答した者の割合はアイルランドが最も高かった。しかし、「11.自分にもメリットがあるなら研究・開発中でも使用してみたい」との回答は、10.と比べ3か国とも低下した。

図5:在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する意思決定やプライバシー保護に関する認識

図5:在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する意思決定やプライバシー保護に関する認識

- 研究プロジェクト・論文情報

この研究は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団国際共同研究の助成を受けて行われました。

【論文情報】

論文タイトル: Exploring perceptions toward home-care robots for older people in Finland, Ireland, and Japan: A comparative questionnaire study

掲載誌: Archives of Gerontology and Geriatrics

著者:Sayuri Suwa, Mayuko Tsujimura, Naonori Kodate, Sarah Donnelly, Helli Kitinoja, Jaakko Hallila, Marika Toivonen, Hiroo Ide, Camilla Bergman-Kärpijoki, Erika Takahashi, Mina Ishimaru, Atsuko Shimamura, Wenwei Yu.

7月15日オンライン公開 DOI:https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104178

※ 関連論文

論文タイトル:Home-care professionals’ ethical perceptions of the development and use of home-care robots for older adults in Japan

掲載誌: International Journal of Human–Computer Interaction

著者:Sayuri Suwa, Mayuko Tsujimura, Hiroo Ide, Naonori Kodate, Mina Ishimaru, Atsuko Shimamura, Wenwei Yu.

3月13日オンライン公開 DOI:https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1736809

論文タイトル:The essential needs for home-care robots in Japan

掲載誌:Journal of Enabling Technologies

著者:Mayuko Tsujimura, Hiroo Ide, Wenwei Yu, Naonori Kodate, Mina Ishimaru, Atsuko Shimamura, Sayuri Suwa11月4日オンライン公開 DOI:https://doi.org/10.1108/JET-03-2020-0008

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像