【新刊書籍のご案内】『オウンドメディア進化論~ステークホルダーを巻き込みファンをつくる!~』発売

すべての関係者がファンとなり、書き手になりうるオウンドメディアを“つづける”ための教科書

マーケティング・広告・広報の専門誌を発行する株式会社宣伝会議(本社:東京都港区)は、新刊書籍『ステークホルダーを巻き込みファンをつくる!オウンドメディア進化論』(平山高敏・著)を、全国の有力書店とオンライン書店で1月30日より順次発売します。

定価:2,200円(本体2,000円+税)、四六判 276ページ

定価:2,200円(本体2,000円+税)、四六判 276ページ

https://amzn.to/3WIEa4C

「社会」「社内」の双方に求められつづけるオウンドメディアとは

「オウンドメディア」を一言でいうとなんでしょうか?

そして、どのような役割を持っているのでしょうか。

本書は「キリンビール公式note(現KIRIN公式note)」の立ち上げに携わり、同社のコンテンツ企画・コミュニケーション戦略を担う平山高敏氏が、オウンドメディア立ち上げの「適切なアプローチ」から、持続的なオウンドメディア運用、オウンドメディアが果たすことのできる役割について綴ります。

「コンテンツを作り続けられるか心配」「社内から期待されなくなったりしないか不安」そういった悩みをお持ちのメディアの運用担当や広報担当に読んで欲しい1冊です。

KIRIN公式note

https://note-kirinbrewery.kirin.co.jp/

〈著者〉

平山 高敏 (ひらやま・たかとし)

キリンホールディングス コーポレートコミュニケーション部

宣伝会議「自社メディアやnote、メルマガ等で発信する企業の担当者のためのコラムライティング基礎講座」講師を務める。日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構 第10回Webグランプリ「Web 人大賞」受賞。

なぜ、いまオウンドメディアが注目されるのか?

オウンドメディアの変遷から、運営におけるポイントまで

一過性でおわらない“つづく”メディアを紐解く

- 本書より

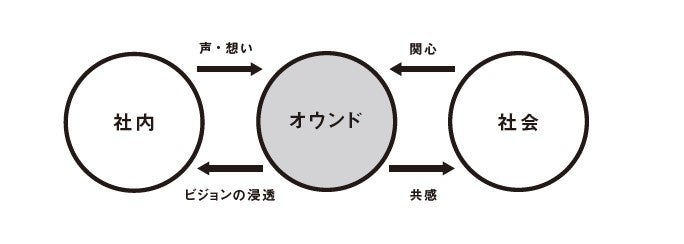

一例ですが、オウンドメディアの理想の状態を、キリン上記の図のように定めました。

「社会」「社内」という2つの視点を置いています。

私たちが運営しているようなオウンドメディアは、そこで直接マネタイズを行いません。

またコンテンツの「素材」はインナーにあり、熱量を拾い上げることがメディアづくりの「ステップ0」です。

なので「社会」だけに矢印を向けることは役割としても目的としても違いますし、もっと有り体に言えば「社会と社内双方から求められ続けるメディア」が理想の状態だと思っています。

社内の視点で見れば、社内から常に「取り上げてほしい」という声がかかること、そしてコンテンツを通じて、社員に会社の目指す考え方が浸透していくことが理想の状態です。

社会の視点で見れば、キリンに共感してもらうこと、メディアの出すコンテンツに期待してもらう状態を理想としています。

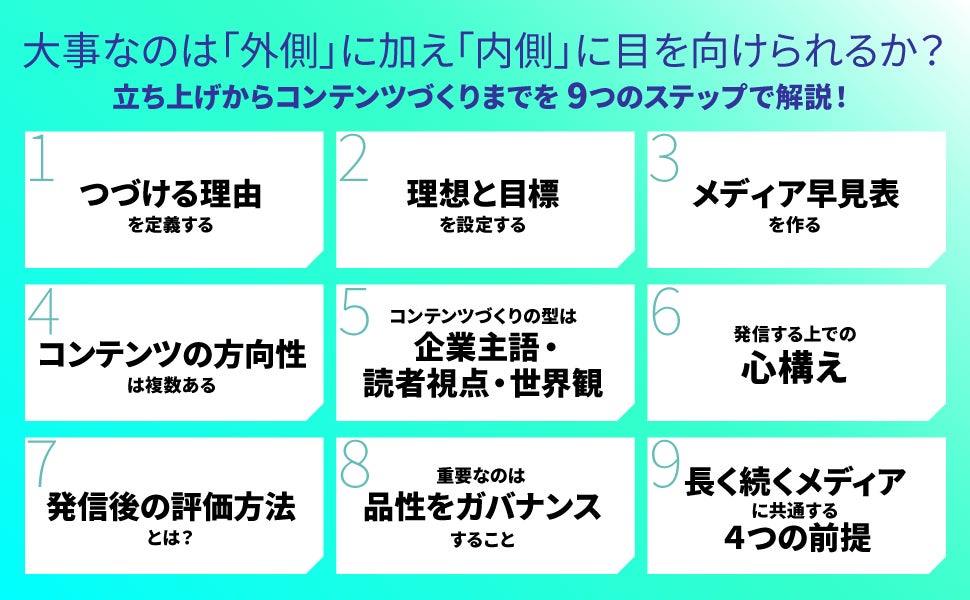

オウンドメディアの立ち上げ~つづけていくためのポイントを9つのステップで解説。

KIRIN公式noteで行っていることや企画ができるまでのステップから効果測定に至るまで、具体的な事例を交えながら紹介していきます。

- 本書の構成

はじめに

オウンドメディアの役割は“限定的”なものではない

CHAPTER1

いま、企業発信の現場で起きていること

○オウンドメディアには大きく分けて、新規顧客の獲得や既存顧客との深い絆づくりを目指すマーケティング的な活用、企業としての信頼醸成やイメージ獲得を目指すコーポレートコミュニケーション的な活用の2つがある。

○パーパス・ブランディングへの注目に合わせて、パーパスを発信する場としてのオウンドメディアの活用が増えている。

○オウンドメディアの歴史を語る上で欠かせない存在は「BMW Films」(2001年)、「コカ・コーラパーク」(2007年)、「サイボウズ式」(2012年)。

○「WELQ問題」を境にオウンドメディアの運営にも陰りが見えるように。

CHAPTER2

「オウンドメディア」を整理する

○オウンドメディア=「自社で保有するコントロール可能なメディア」

特定の「目的」に沿って、目的に合った「場所」を選び、その場所にいる読者に合わせてコンテンツ内容を都度「可変」することができる。

○オウンドメディアの目的は様々。自社の「目的」に応じてどんなコミュニケーションを発生させたいかを明確にする。

○「主語」×「場所」でオウンドメディアを整理する

CHAPTER3

キリンのオウンドメディアの方針転換

○企業SNSの立ち上げに必要な4つのポイント

・SNSは個人が楽しむための場

・SNSのプラットフォームごとの特性を知る

・SNSは企業の「窓口」

・SNSは広告ではない

○企業Webサイトリニューアル時のポイント

・企業の人格を知ることができる「一丁目一番地のメディア」へ

・コンテンツのストックの場としての公式サイト

CHAPTER4

つづくメディアづくり

○運用するオウンドメディアの「理想の状態」を明確化する

「〝社会〟と〝社内〟双方から求められ続けるメディア」

○各オウンドメディアについて共有する「メディア早見表」をつくる

早見表の8要素:「機能」「ビジョン」「読者」「戦略の核」「活用シーン」「コンテンツ企画」「評価(KPI)」「NG」

○企画時に必要なのは「①企業主語」「②読者視点」「③世界観」の3視点

この3つが重なる部分を企画では狙う

○コンテンツのポイント

○取材対象者にとっての「代名詞」となる記事・コンテンツに

○コンテンツへの共感者を発信側へ巻き込み「共感の輪」を広げる

○プロジェクトのプロセスをオープンにすることによる「共感の可視化」

○一緒にコンテンツをつくるクリエイターとの密なコミュニケーション

CHAPTER5

オウンドメディアの「もうひとつの役割」

○オウンドメディアが持つ6つの「副次的」な役割

・社員が自身の仕事を「振り返る」きっかけとなる役割

・企業のカルチャーを見直す役割

・コミュニティ的役割

・クリエイターを発信する役割

・社内のスター発掘

・強固な企業・ブランドとなるための「灯台」(拠り所)としての役割

CHAPTER6

オウンドメディアのこれから

○〝つづく〟メディアとなるための3要素「書き手を増やす」「置き場を増やす」「巻き込む人・企業を増やす」

・書き手を増やす:「共感する人々が集まる〝場〟」=「マルシェ化」

・置き場を増やす:「プラットフォーム」と「オフィシャル」双方にコンテンツを置く

・巻き込む人・企業を増やす:他部門、有志、他社を巻き込む

・常に「新しいことを起こしていく」意識が〝つづく〟オウンドメディアには重要。

そのために、「世界観」を明確にして共有し、手離れの良いコンテンツをつくる

おわりに

オウンドメディア担当者は内と外をつなぐハブのような存在

詳細・購入はこちらから(Amazon)

https://amzn.to/3WIEa4C

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像