【くふう総研】「直近1年で災害対策への意識が高まった」約6割、一方で対策不足も浮き彫りに

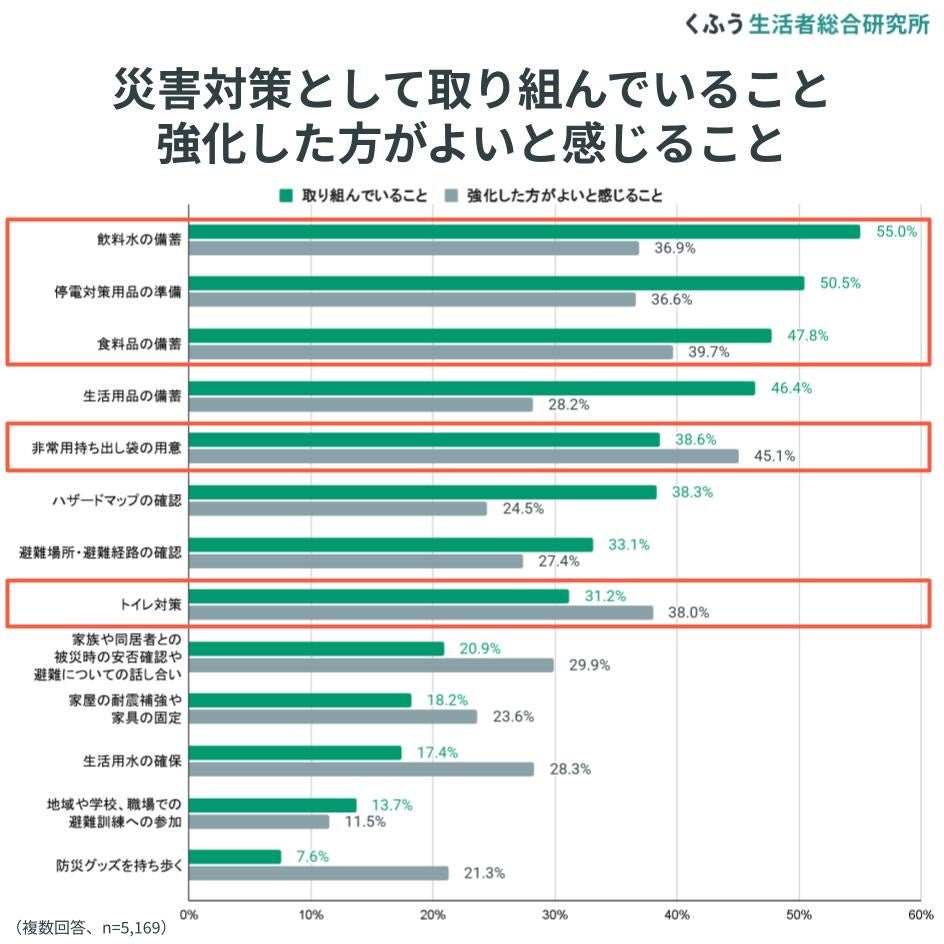

〜災害対策で強化したいことは1位「非常用持ち出し袋の用意」、2位「食料備蓄」、3位「トイレ対策」~

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所(以下、くふう総研)は、生活者5,169人に災害に対する備えについての調査を実施しました。

2011年の東日本大震災からまもなく14年が経ちます。この間にも各地で多くの地震が発生し、2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震をはじめ甚大な被害をもたらした地震もありました。各地の被災地では今も復興に向けた取り組みが続いています。2024年8月には南海トラフ地震臨時情報の発表もあり、地震に対する備えがますます求められている昨今、生活者の災害対策に対する意識の変化が見える調査結果となりました。

■「災害に関する調査」結果サマリ

・直近1年で約6割が「災害対策への意識が高まった」、理由は約8割が「ニュースを見て危機感をもったため」と回答

・6割以上が災害対策は「できていない」と感じている。強化したい災害対策は「非常用持ち出し袋の用意」が最多

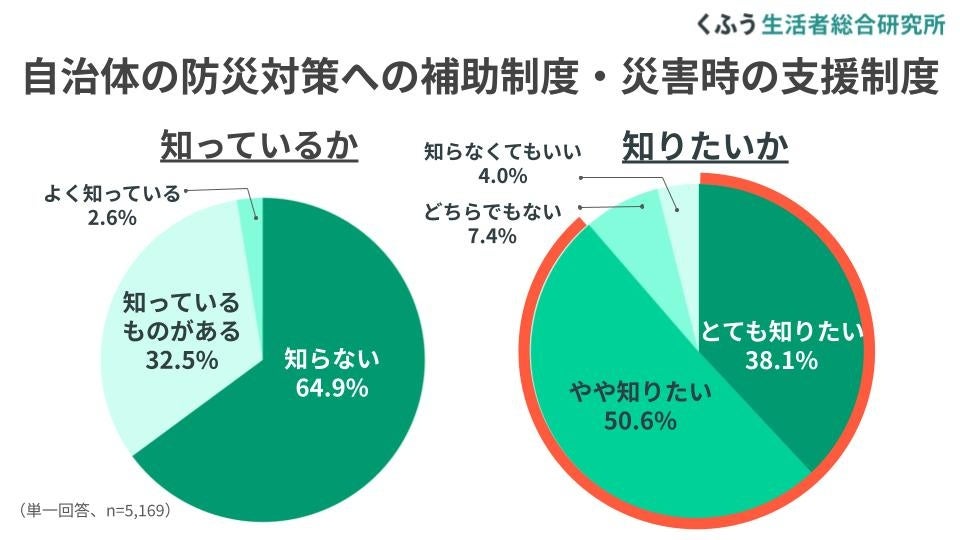

・自治体の防災対策への補助制度や災害時の支援について6割以上が「知らない」、約9割が「知りたい」と回答

■調査概要

調査テーマ:災害対策について

調査エリア:全国

調査対象者:チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」ユーザー 3,224名、家計簿サービス「Zaim」ユーザー1,945名

*年代内訳/10代0.4%、20代3.8%、30代9.9%、40代20.0%、50代32.8%、60代26.5%、70代以上6.5%

調査期間:2025年2月7日(金)〜2月9日(日)

調査方法:インターネットによる調査

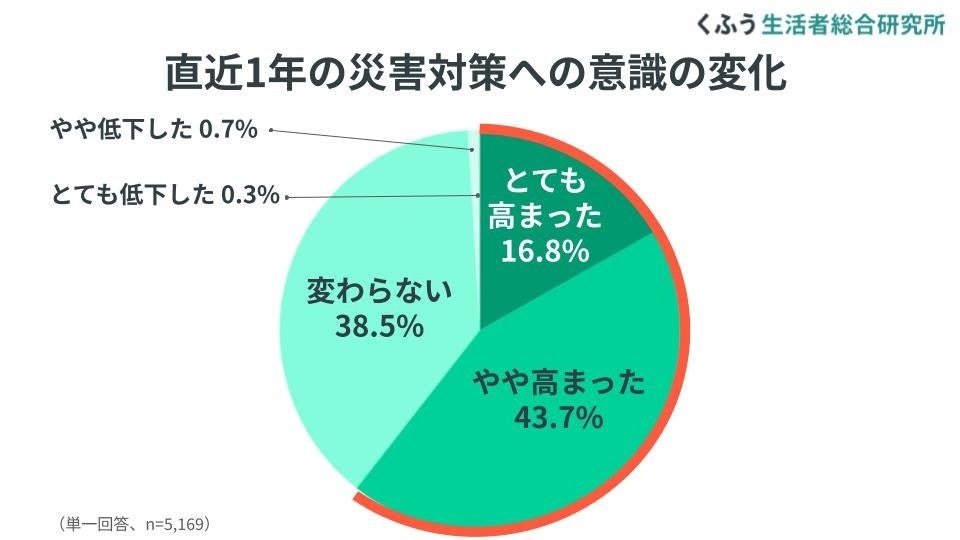

直近1年で約6割が「災害対策への意識が高まった」、理由は約8割が「ニュースを見て危機感をもったため」と回答

災害対策への意識について、直近1年で「やや高まった」(43.7%)と回答した人が最も多く、「とても高まった」(16.8%)と合わせた約6割が「災害対策への意識が高まった」と感じていることがわかりました。

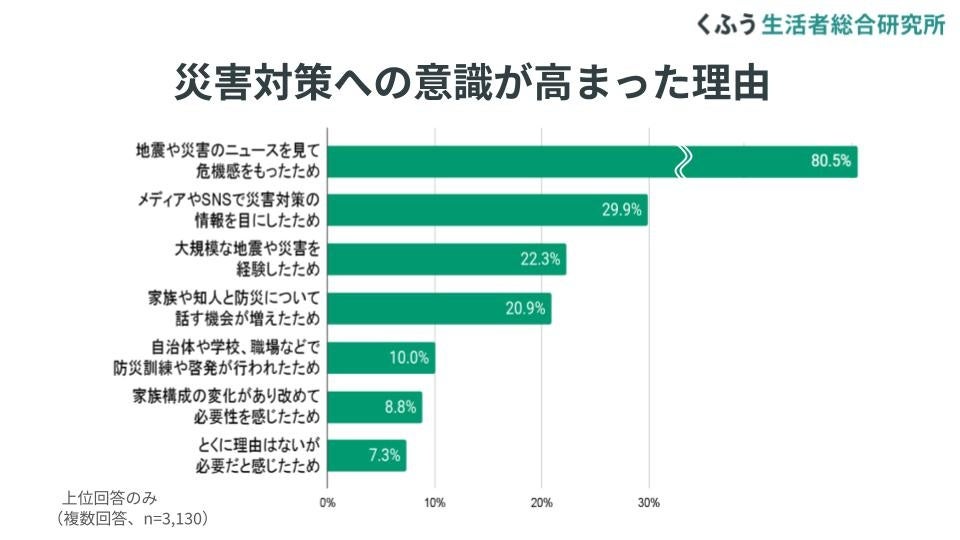

災害対策への意識が高まった理由は「地震や災害のニュースを見て危機感をもったため」(80.5%)という回答が圧倒的に多い結果となりました。「メディアやSNSで災害対策の情報を目にしたため」(29.9%)、「大規模な地震や災害を経験したため」(22.3%)と続き、被災経験や災害に関する情報による意識の高まりもあることがわかります。「家族や知人と防災について話す機会が増えたため」(20.9%)という回答もあり、災害への備えが生活者の身近な話題となっていることもうかがえます。

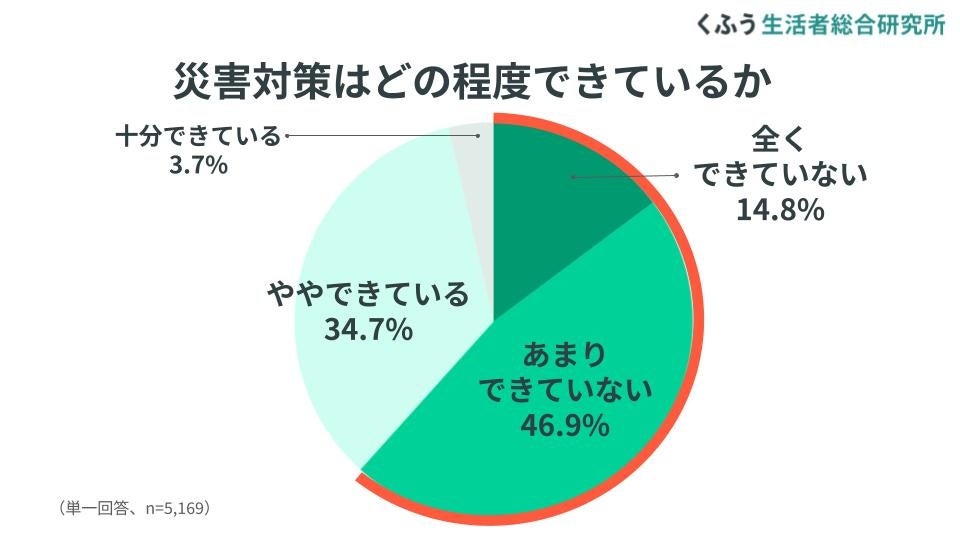

6割以上が災害対策は「できていない」と感じている。強化したい災害対策は「非常用持ち出し袋の用意」が最多

一方、防災用品の準備や食料品の備蓄などの災害対策については、「あまりできていない」(46.9%)、「全くできていない」(14.8%)を合わせた6割以上が「できていない」と回答しました。

災害対策の具体的な取り組みについてたずねたところ、とくに「飲料水の備蓄」(55.0%)、「停電対策用品の準備」(50.5%)について備えている人が多く、半数以上が取り組んでいると回答しました。

一方、強化したほうがよいと感じていることでは「非常用持ち出し袋の用意」(45.1%)が最多で、自宅で過ごせなくなった場合への危機感が高いことがうかがえます。さらに「食料品の備蓄」(39.7%)、「トイレ対策」(38.0%)、「飲料水の備蓄」(36.9%)、「停電対策用品の準備」(36.6%)が僅差で続きました。

回答者からのコメントでは、食料品や飲料水の備蓄が足りているかどうかを不安視する声や、備蓄品の用意に経済的な負担が大きいという声が挙がりました。

・何をどのくらいの量で準備しておけばよいか、いまいちよくわかっていない(40代女性)

・実際に災害にあったことがないので、イメージがわかない。何に困るか分からないため、準備が足りているか分からない(40代女性)

・備蓄を保管するためのスペースや費用で困っている(30代女性)

・防災用品、備蓄にお金がかかる。昨今の物価高で日々の生活が手一杯なので、そちらに回せない(50代女性)

同様に回答者から多く挙がったのが、備蓄の置き場所の確保が難しいという悩み。2025年1月には警視庁災害対策課が公式Xアカウントで「水は数か所に分けて備えておく」ことを勧める発信をおこなっており、置くスペースの確保とともに、被災時にスムーズに取り出せる置き方についても検討する必要がありそうです。

自治体の防災対策への補助制度や災害時の支援について6割以上が「知らない」、約9割が「知りたい」と回答

居住している自治体の防災対策への補助制度や、災害時の支援制度をどれくらい知っているかをたずねたところ、「よく知っている」(2.6%)、「知っているものがある」(32.5%)の回答を「知らない」(64.9%)が大きく上回りました。

そのような情報を知りたいかという問いには「とても知りたい」(38.1%)、「やや知りたい」(50.6%)と、約9割の人が「知りたい」と回答しました。

耐震補強、備蓄品購入などに対しての補助制度を用意している自治体もあります。災害対策には金銭的な負担も大きいので、居住する自治体にどのような補助があるのかを知ることで、工夫して備えることができそうです。

●「くふう生活者総合研究所」について

くふうカンパニーグループが提供する生活者向けサービスの運営を通じて蓄積される生活者の行動データやリアルな声を分析・理解することで、個人の生活満足度および社会全体の生活満足度の向上に資する情報発信を目指しています。

●家計簿サービス「Zaim」について https://zaim.net

1,100 万ダウンロードを超える家計簿サービス「Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。

●チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗数は72,000店以上*、30〜50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 (*=2024年1月時点)

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

|

会社名 |

株式会社 くふうカンパニー ※ 2025年1月1日付で「株式会社くふうAIスタジオ」と「株式会社ロコガイド」が合併し、「株式会社くふうカンパニー」に社名変更しました。「Zaim」「トクバイ」をはじめとするサービスの運営体制やWEBサイトURL等については変更ございません。 |

|---|---|

|

本社所在地 |

東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 23 階 |

|

事業内容 |

チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」、家計簿 アプリ「Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など |

|

設立 |

2012年9月 ※株式会社Zaimとして設立 |

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像