交通空白解消に向けた新たなサービスの定着を、心理的要因のシミュレーションで支援する技術を開発

予約型乗り合いタクシーサービスの検証で、利用意向が約20%向上する施策を立案

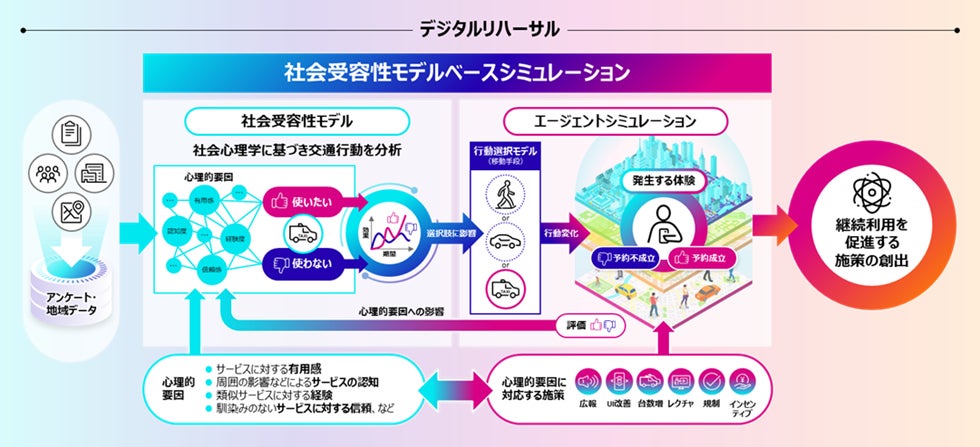

富士通株式会社(注1)(以下、富士通)と国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学(注2)(以下、名古屋大学)は、交通空白解消に向けた新たな交通サービスの定着を促すために、住民の利用意向に影響を及ぼす様々な心理的要因や、そこから生じる選択行動をシミュレーション可能にする、「社会受容性モデルベースシミュレーション」(略称SAMSIM)(以下、本技術)を開発しました。社会の理解を得て受け入れられることを意味する社会受容性をモデル化し、AIを用いたデジタルリハーサル技術の要素技術と組み合わせることで、サービス定着に向けた施策を、心理的要因を踏まえて事前評価することが可能になりました。

本技術を用いて、交通空白を解消する新たな交通手段として期待されている予約型乗り合いタクシーサービスの利用意向を向上させる施策をシミュレーションした結果、広報活動の実施時期や対象を改善することで、サービスの利用意向が従来比で約20%増加しうることを確認しました。本技術は、富士通と名古屋大学が2023年に設置した富士通スモールリサーチラボ(注3)「富士通-名古屋大学ソーシャルデジタルツイン研究部門」における共同研究の成果であり、本技術のデモを2025年8月1日より、「Fujitsu Research Portal(注4)」を通して公開します。

背景

高齢化やドライバー不足のため移動手段の確保が困難という社会課題に対し、ライドシェアや自動運転などの新たな交通サービスが登場している一方で、こうした新しいサービスの受け入れやすさは、安心・信頼・有用性など様々な心理的要因によって変化します。普及を促進するためには、人々の心理的要因から生じる利用意向の変化を的確に捉え、行動変容を促す施策を生み出す必要があります。

富士通ではこれまで、複雑な社会課題の解決を支援するソーシャルデジタルツイン(注5)の研究開発の一環で、AIにより人々の行動の変化を予測し、施策の効果や影響を事前に検証可能とするデジタルリハーサル技術の開発に取り組んできました(注6)。既存交通サービスに対する人々の行動選択のモデル化に成功する一方、新たな交通サービスに対しては、人々がどの程度受け入れ、利用しようとするかを予測することが難しいという課題がありました。

本技術の概要

本技術は、交通行動分析における社会心理学的知見に基づき名古屋大学が開発した、どのような心理的要因が交通サービスの選択に影響するかを推定する「社会受容性モデル」と、デジタルツイン上に人々の行動を高精度に再現して予測する富士通のエージェントシミュレーション技術を組み合わせたものです。この技術は、デジタルリハーサル技術の1つと位置付けています。これにより、例えば広報活動などの利用者数向上のための施策が、住民の「便利そう」「使ってみたい」といった心理にどのような影響を与え、利用者数を向上させるかをシミュレーションして事前に予測することが可能です。

本技術の効果

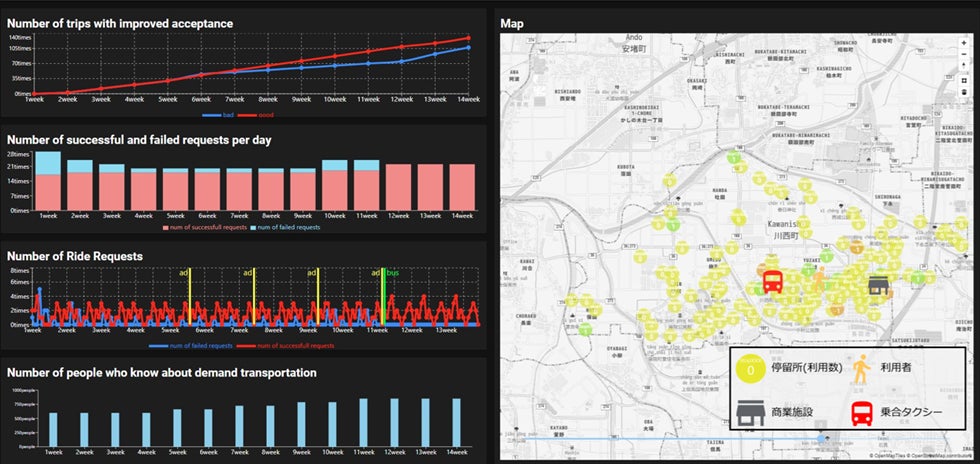

本技術の効果を検証するため、奈良県川西町と中央復建コンサルタンツ株式会社が2023年度に実施した、予約型乗り合いタクシーサービスの実証実験の利用実績データを提供いただき、活用しました。また、予約型乗り合いタクシーの利用意向に影響を与える心理的要因を明らかにする48項目からなる大規模アンケートを新たに実施し、住民の約15%(約1,200人)から回答を得ました。

アンケートデータに基づき、住民の予約型乗り合いタクシーサービスの選択行動を再現する、「社会受容性モデルベースシミュレーション」のモデルを構築しました。過去の実証実験のデータを用いることで、構築したモデルが川西町における住民の予約型乗り合いタクシーサービスの利用者数の推移を、約90%の精度で再現できることを確認しました。

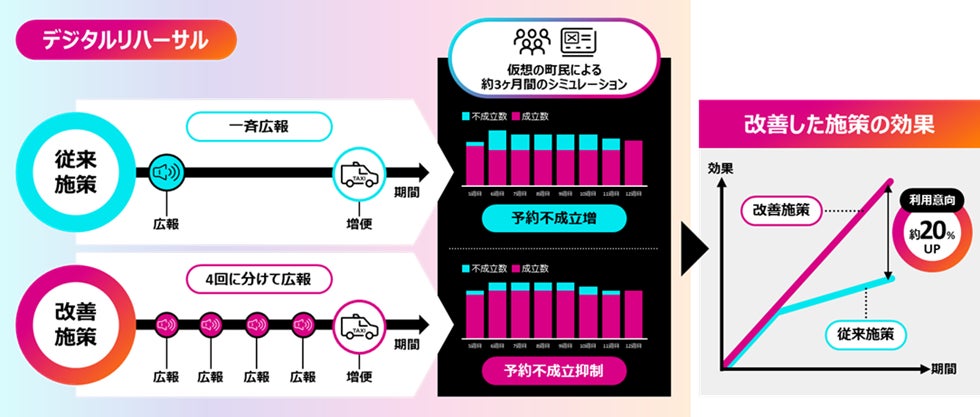

このシミュレーションを用いて、利用意向に強い影響を与えると推定される「サービスを認知すること」「有用性を感じること」の2つの心理的要因を考慮しながら、「広報活動」と「台数を増やすサービス拡充」の2つの施策を、広報予算と台数を制約条件として最適化しました。具体的には、サービスに関する広報活動の認知や、予約型乗り合いタクシーを利用した際の予約成立可否の経験が、住民の利用意向にどのような影響を及ぼし、利用者がどのように増えるかをシミュレーションした結果、広報活動の時期や回数・チラシ配布先、タクシーの台数や増やす時期・期間などを改善することで予約不成立を抑制し、利用意向を約20%向上させ、サービスの継続利用を促進させる施策の創出に成功しました。

今後について

両者は今後も実証実験を行い、2026年度を目途に、小規模な住民アンケートを行うだけで、新規交通サービスの定着を促す施策の導出が可能な技術の開発を目指します。また両者は今後モビリティ分野に加えて、健康・医療・まちづくり・環境対策など、幅広い分野における公共サービスの設計へ本技術を応用し、デジタル技術と人文・社会科学を組み合わせたコンバージングテクノロジーにより、人々のウェルビーイングの向上に貢献します。

奈良県川西町総合政策課 喜多勲課長のコメント

デジタルリハーサルに基づく交通政策の事前検討によって、複雑化する社会課題がある中で自治体による施策検討が容易になるため興味深く思います。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

-

注1 富士通株式会社:

本店:神奈川県川崎市、代表取締役社長:時田 隆仁

-

注2 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学:

所在地:名古屋市千種区不老町、総長:杉山 直

-

注3 富士通スモールリサーチラボ:

富士通の研究員が大学内に常駐または長期的に滞在し、共同研究の加速、新規テーマの発掘、人材育成および大学との中長期的な関係構築を目指す取り組み。

-

注4 Fujitsu Research Portal:

本ポータルサイトは、アカウント登録をすることで富士通の先端技術をトライアル利用できるものとして、2023年6月より社外に公開。本ポータルサイトを通じて富士通の先端技術を、法人に限らず個人の利用者にも公開する。

-

注5 ソーシャルデジタルツイン:

実世界のデータをもとに、人や物の状態だけでなく、経済・社会の活動をまるごとデジタルに再現することで、社会の実態や問題発生のメカニズムを把握すると共に、多様で複雑化する課題の解決に向けた施策立案などを支援する技術群。

-

注6 デジタルツイン上に人の行動を高精度に再現する技術を開発し、英国ワイト島にてシェアードeスクーターの運用改善に向けた実証実験を開始

関連リンク

-

複数の交通手段を組み合わせた移動を高精度に再現する複合型行動選択モデル技術を開発(2024年2月26日Updates from Fujitsu)

-

社会課題解決に向けて自治体施策の効果を最大化する「Policy Twin」技術を開発(2024年11月26日プレスリリース)

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像