母親の就労有無に関わらず親子で“知的なやりとり遊び”をよくするほうが5歳児の「学びに向かう力」は高い

~親子でことば遊び、ブロック・つみ木、読み聞かせなどをする家庭のほうが、 5歳児の好奇心・自己統制などの力が高い~

~同一の子どもについて、4年間にわたる変化をとらえる追跡調査結果・第2弾~

2013年1月に実施した第1回調査(2014年1月公表)に続き、今回は第2弾として、4歳児から5歳児の期間について調査をしました。

| <「学びに向かう力」について> 本調査では、小学校入学以降の学習や生活につながる幼児期の学びとして、3つの軸(「学びに向かう力」「文字・数・思考」「生活習慣」)を設定して調査を行いました。 *「学びに向かう力」= 好奇心・協調性・自己統制・自己主張・がんばる力などに関係する力 *「文字・数・思考」= 基礎的な読み書き・数・分類する力・言語力など、学習に関係する力 <「知的なやりとり遊び」について> 本分析では、教育的な内容を含む親子での遊びや読み聞かせ(「子どもとことば遊びをしている」「子どもと一緒に数を数えている」「子どもと知育玩具を使って何か学習するような遊びをしている」「子どもとブロックやつみ木などをしている」「子どもと一緒に絵をかいたり、粘土や折り紙で遊んだりしている」「子どもに本の読み聞かせをしている」の6項目)を、「知的なやりとり遊び」と総称しています。 |

主な調査結果は以下の通りです。

1. 母親が5歳の子どもとことば遊びをしたり、一緒に数を数えたりする割合は約9割。

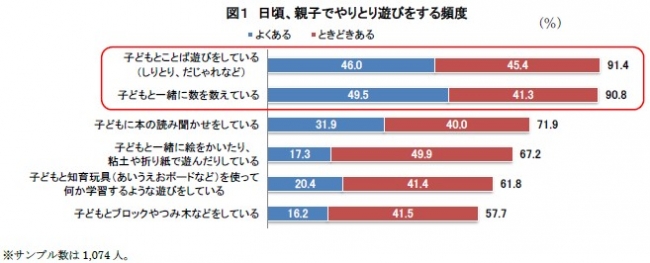

日頃、親子で一緒にやりとり遊びをする割合は、「ことば遊びをしている」91.4%、「数を数えている」90.8%、「子どもに本の読み聞かせをしている」71.9%、「絵をかいたり、粘土や折り紙で遊んだりしている」67.2%、「知育玩具を使って何か学習するような遊びをしている」61.8%、「ブロックやつみ木などをしている」57.7%であった。(図1)

2. 子どもと“知的なやりとり遊び”をよくする母親のほうが、子育て肯定感が高い。

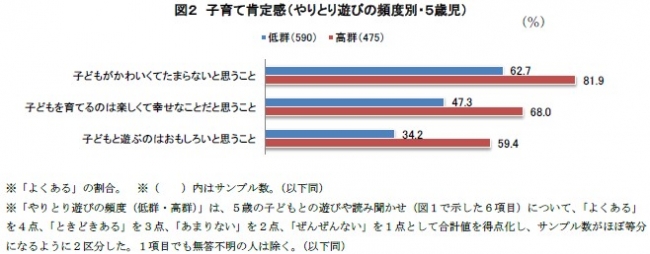

「子どもがかわいくてたまらないと思うこと」が「よくある」と答えた割合は、5歳の子どもとやりとり遊びをする頻度が低い(以下、低群)母親では62.7%、頻度が高い(以下、高群)母親では81.9%だった。(図2)

3. 子どもと“知的なやりとり遊び”をよくする母親のほうが、子どもを尊重したり、子どもの思考を促す割合が高い。

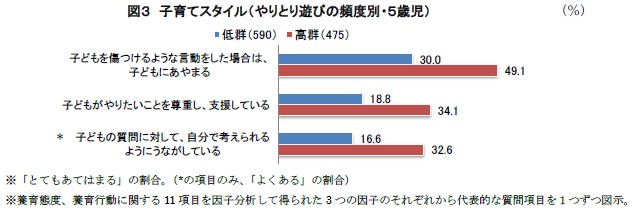

「子どもを傷つけるような言動をした場合は、子どもにあやまる」割合は、5歳の子どもとやりとり遊びをする頻度が低群の母親では30.0%、高群では49.1%だった。「子どもの質問に対して、自分で考えられるようにうながしている」割合は、低群の母親では16.6%、高群では32.6%だった。(図3)

4.親子で“知的なやりとり遊び”をよくする家庭のほうが、5歳児の「学びに向かう力」「文字・数・思考」の力が高い。

① 「新しいことに好奇心をもてる」割合は、やりとり遊びをする頻度が低群の5歳児では44.2%、高群では60.4%だった。「ルールを守りながら遊べる」割合は、低群の5歳児では30.5%、高群では47.4%だった。(図4)

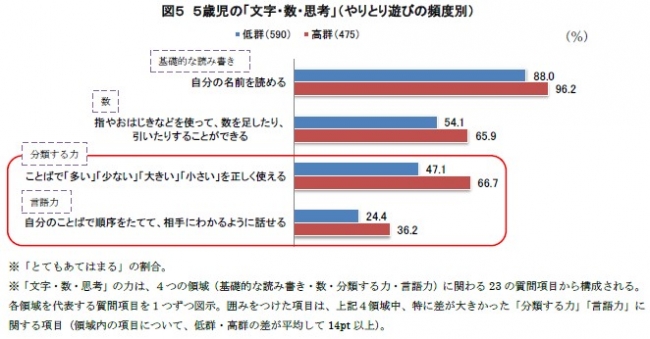

② 「ことばで『多い』『少ない』『大きい』『小さい』を正しく使える」割合は、低群の5歳児では47.1%、高群では66.7%だった。「自分のことばで順序をたてて、相手にわかるように話せる」割合は、低群の5歳児では24.4%、高群では36.2%だった。(図5)

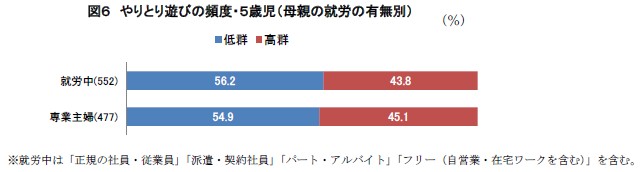

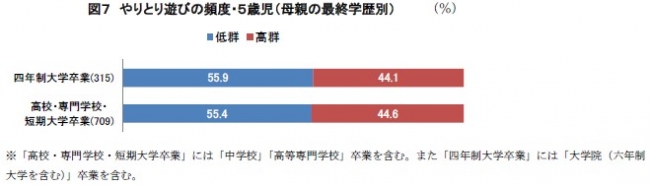

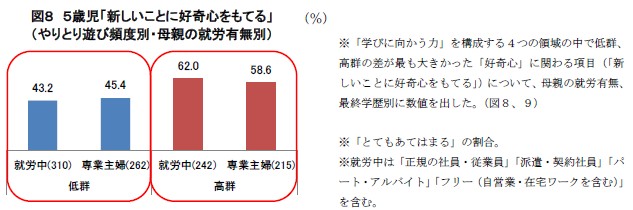

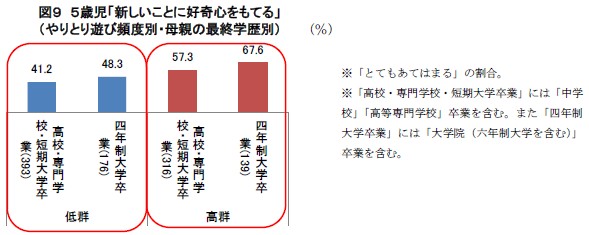

やりとり遊びの頻度は、母親の就労有無や最終学歴によってもほぼ変わらない。(図6、7)また就労有無や最終学歴に関わらず、高群のほうが低群よりも5歳の子どもの「学びに向かう力」は高い。(図8、9)

【調査結果からの考察】

小学校以降の生活や学習に適応するために大切な、幼児期後半の「学びに向かう力」「文字・数・思考」の力。これらの力が高い5歳児は、親子で日常的に、学びにつながるようなやりとりを伴う遊びをよくしていることがわかりました。またそうした遊びをよくする母親は、子どもに考えることを促したり、子どもを尊重する傾向が見られ、さらに、子どもや子育てに肯定的な感情を持っていることも明らかになりました。

このことから、言葉遊びや数を数えること、ブロック、つみ木やお絵かきなどの遊びを親子で楽しむ中で、子どもの思考を促したり、子どもを尊重したコミュニケーションをすることが、5歳児の「学びに向かう力」「文字・数・思考」を支えていると考えられます。

また、女性の社会進出に伴い、幼児の母親の就労率が増加していますが、やりとり遊びの頻度は母親の就労有無や最終学歴によってもほぼ差がありませんでした。母親が就労していて、親子で過ごす時間が相対的に短くても、やりとり遊びが高群の5歳児の「学びに向かう力」は低群よりも高いという結果でした。

幼児期の「学びに向かう力」は、国際的にもその重要性が明らかになっており、小学校入学以降の基盤となる力です。その力の土台が幼児期の親子の遊びにあることが示唆される結果となりました。親子で遊ぶ時間をいかに充実させるか、保護者とともに、子育てを支える幼稚園、保育園、認定こども園等、また行政や研究者、民間事業者などが一体となって取り組み、子どものよりよい育ちのために本調査を活用していただきたいと思います。

【調査概要】

| 調査テーマ | 幼児期から小学校 1 年生までの子どもの学びの様子と、保護者のかかわりや意識 |

| 調査方法 | 郵送法(自記式アンケートを郵送により配布・回収) |

| 調査時期 | 2014 年 1 月 |

| 調査対象 | 4歳児から5歳児をもつ母親1,074名 |

| 調査地域 | 全国 |

| 調査項目 | 子どもの生活時間/子どもの学習準備/母親の養育態度/母親のかかわりなど |

| 調査・分析 協力者 |

無藤隆(白梅学園大学教授)・秋田喜代美(東京大学大学院教授) ・荒牧美佐子(目白大学専任講師)・都村聞人(神戸学院大学専任講師) |

◆ベネッセ教育総合研究所のホームページから、本リリース資料と過去の調査結果をダウンロードできます。

http://berd.benesse.jp/

<添付資料>「幼児期から小学1年生の家庭教育調査・縦断調査(4~5歳児)」

1.母親が5歳の子どもとことば遊びをしたり、一緒に数を数えたりする割合は約9割。

2.子どもと“知的なやりとり遊び”をよくする母親のほうが、子育て肯定感が高い。

3.子どもと“知的なやりとり遊び”をよくする母親のほうが、子どもを尊重したり、子どもの思考を促す割合

4.親子で“知的なやりとり遊び”をよくする家庭のほうが、5歳児の「学びに向かう力」「文字・数・思考」の力が高い。

5.親子で“知的なやりとり遊び”をする頻度は、母親の就労有無や最終学歴によっても変わらない。

<補足資料①>

今回の調査結果からわかること(調査監修者より)

無藤 隆(白梅学園大学教授)

今回の調査で「学びに向かう力」として定義しているのは、好奇心やがんばる力、自己主張、協調性、自己統制に関わる力です。これらの、子どもが学ぼうとする意欲や粘り強く物事に取り組む力などが、小学校入学以降の学習する力の基礎となることが近年の研究でわかってきています。

本調査からは、幼児期に教育的な意味を含めて楽しく親子で遊ぶことが重要であり、それが結果的に「学びに向かう力」「文字・数・思考」の力の伸びと関連することが見えてきました。

しかもそれは、母親の就労や学歴に関わらないという結果でした。その意味で、家庭や園での子どもの遊びを充実させ、大人とのやりとりを増やすことは、今後、特に重要なものになると思われます。

秋田 喜代美(東京大学大学院教授)

今回の調査結果からは、母親の就労の有無や学歴に関わらず、日常的に親が子どもとどう向き合って遊んでいるかが、5歳児の発達に関連することが明らかになりました。

子どもを尊重し、子どもの質問に対して自分で考えられるように促すスタイルをとる保護者が、子どもと一緒によく遊ぶことで、5歳児の「学びに向かう力」として、特に言葉を使って伝える力や、新しいことに好奇心をもって、挑戦したりする力の育ちに関わっていることが示唆されました。

しかしその一方で、親子で深い対話によるやりとりができる「絵本や本の読み聞かせ」については、子どもが3歳から5歳にかけて、頻度が減少していく傾向も本調査から明らかになりました(※1)。絵本の読み聞かせには親子の絆を深めるとともに子どもの想像力を培うよさがあります。子どもが小学校低学年くらいまでは、親子で楽しくコミュニケーションするひとときとして、読み聞かせを楽しんでみるのはいかがでしょうか。

| ※1「絵本や本を読み聞かせる頻度」(「ほとんど毎日」「週に3~4日」) 3歳児54.9%、4歳児43.3%、5歳児33.5% (サンプル数は1,074人) |

<補足資料②>

子どもの小学校入学にあたり気になること

本調査では、「子どもの小学校入学にあたり気になること」を自由回答でたずねています。その結果をトピックとしてご紹介します。

●年長児の保護者が、子どもの小学校入学にあたり気になることは、上位から順に「友だち関係(友だちと仲良くできるか・友だちができるか)」「登下校(一人で登下校できるか・登下校時の安全)」「勉強についていけるか」。

表1 小学校入学にあたり気になること(自由回答の分類結果)

| コメント した人数 |

割合 | ||

| 1位 | 友だち関係(友だちと仲良くできるか・ 友だちができるか) |

133 | 24.7% |

| 2位 | 登下校(一人で登下校できるか・登下校時の安全) | 80 | 14.9% |

| 3位 | 勉強についていけるか | 43 | 8.0% |

| 4位 | 生活習慣 | 34 | 6.3% |

| 4位 | 給食を食べられるか | 34 | 6.3% |

※自由回答の内容に応じて分類した。自由回答をした538人のうちの割合。1人で複数の意見を記述していることが多いため、延べ件数で集計している。

<1位 友だち関係(友だちと仲良くできるか・友だちができるか)>

・人に慣れるまで時間のかかる子なので、新しい環境でお友達をつくることができるか心配。

・友達関係が心配です。仲の良い友達ができるかどうか不安です。

・娘は、園でも友達とのトラブルがあったり、集団行動も苦手なので小学校に入っても心配しています。

・現在通園している保育園から、同じ小学校に入学する子がまったくいないため、入学後スムーズに学校生活をスタートさせられるかどうか心配。

<2位 登下校(一人で登下校できるか・登下校時の安全)>

・歩いて学校に行くこと。公道を一人で歩くので、信号機や標識を理解できているのか、歩道を歩けるかなど練習しなければと思う。

・幼稚園は車で送迎しているので、長時間(片道30分程度)、事故などの危険な目に遭わず、無事に登下校できるのかが、とても心配。

・登下校時の不審者が心配です。

・今まで、子どもが一人で出かけたことがないので、学校まで一人で行くことができるのか心配です。

<3位 勉強についていけるか>

・文字の読み書きが入学前にできている子が多いので、書くことができない息子が授業だけで書けるようになるのか、少し心配です。

・先生の話をきちんと聞いていないときがあるので、忘れ物や、教えてもらったことが抜けているのではないかなど、気になります。

・勉強が中心の毎日についていけるか心配。

・授業だけで、理解し身につくかどうか。自宅での予習、復習はやはり必要なのかなと思います。

※1位~3位のカテゴリーについて、自由回答から代表的な内容を一部選んだ。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 学習塾・予備校・通信教育

- ダウンロード