日本の積雪の中に生息する未知のクマムシを発見~雪中で食物連鎖を形成する特殊な生態系~

千葉大学大学院理学研究院の竹内望 教授および大学院融合理工学府博士前期課程 2 年の小野誠仁 氏らの研究グループは、山形県にある月山の積雪中に生息する、新種である可能性が高いクマムシを発見しました。クマムシ(注1)は、極限環境(注2)に耐性があることで知られる微小動物(注3)ですが、積雪中で活発に活動するクマムシが日本で発見されたのは初めてのことで、日本の積雪中に多様な生物で構成される特殊な生態系が存在することが示されました。

本研究成果は、2021 年 3 月 16 日に、Scientific Report よりオンライン公開されました。

本研究成果は、2021 年 3 月 16 日に、Scientific Report よりオンライン公開されました。

- 研究の背景

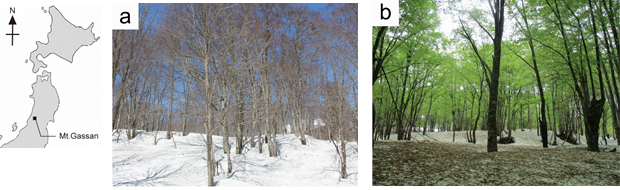

図1 積雪中のクマムシを発見した山形県月山のブナ樹林帯(a:4月、b:5月)。 調査時には、4月でおよそ160cm、5月でおよそ90cmの積雪が残っていた。

図1 積雪中のクマムシを発見した山形県月山のブナ樹林帯(a:4月、b:5月)。 調査時には、4月でおよそ160cm、5月でおよそ90cmの積雪が残っていた。

山形県の月山は毎年大量の積雪のある山岳地帯で、4月から6月の融雪期には積雪中に雪氷藻類が繁殖することが知られています。そこで研究グループは、この月山の積雪中には、藻類の他にも様々な微小動物が生息しているのではないかと考え、積雪中の微小動物の個体密度や生活史、他の生物種との関係を明らかにすること、さらに積雪中の生態系を解明することを目的に調査を行いました。

- 研究成果

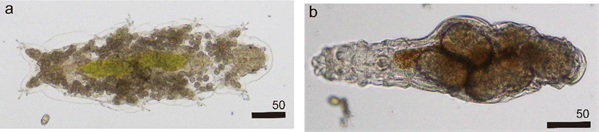

図2 月山の積雪中から発見された(a)クマムシ、(b)ワムシ。右下のスケールは50 µm(マイクロメートル)。 クマムシの体内には、緑色をした藻類の葉緑素が透けて見える。

図2 月山の積雪中から発見された(a)クマムシ、(b)ワムシ。右下のスケールは50 µm(マイクロメートル)。 クマムシの体内には、緑色をした藻類の葉緑素が透けて見える。

発見されたクマムシの動く姿

発見されたクマムシの動く姿

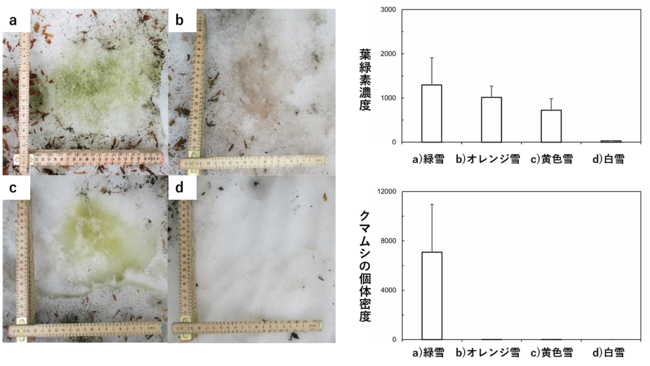

以上のことから、月山の積雪中には、藻類やクマムシを含む多様な生物が食物連鎖を形成し、藻類が大量繁殖する緑雪を中心とした特別な生態系が存在することが明らかになりました。

図3 左:月山の積雪上に見られた雪氷藻類によって着色した積雪。(a)緑藻クロロモナス属藻類が繁殖した緑雪(b)緑藻の休眠胞子で構成されるオレンジ雪(c)黄金藻が繁殖した黄色雪(d)藻類はほとんど含まれない白雪

図3 左:月山の積雪上に見られた雪氷藻類によって着色した積雪。(a)緑藻クロロモナス属藻類が繁殖した緑雪(b)緑藻の休眠胞子で構成されるオレンジ雪(c)黄金藻が繁殖した黄色雪(d)藻類はほとんど含まれない白雪

- 今後の展望

このような雪氷生物は、積雪を通して森林生態系や河川生態系との相互作用をもち、豪雪地帯特有の自然環境に対する役割を持っているはずであり、この未知の生態系が失われる前に、日本各地の雪氷生物の実態を解明することが急務です。

- 用語解説

(注2)極限環境:一般の生物が生きていけないような温度、圧力vpHの環境のこと。積雪中は温度が常に0℃付近であり、一般の生物(最適温度:+25~+35℃)には低温すぎて生息することはできない。

(注3)微小動物:肉眼では観察できない小さな微生物の中で、自ら動いて有機物を食べて栄養をとる多細胞生物。

(注4)ワムシ:輪形動物門に分類される微小な無脊椎動物。卵形の体形が特徴的で、自らの身体を伸縮させて移動する。

- 論文情報

著者:Masato Ono、Nozomu Takeuchi、Krzysztof Zawierucha

雑誌名:Scientific Reports

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85462-5

オンライン掲載場所:http://www.nature.com/articles/s41598-021-85462-5

- 研究資金について

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像