~卒業生約2万人が対象 大学での学びと成長に関するふりかえり調査 ~大学時代の成長 23~34 歳の約 8 割が実感成長実感の背景には 主体的な学び

近年の大学教育改革により 主体的に学ぶ機会は増加

株式会社ベネッセホールディングス(本社:岡山市、以下ベネッセ)の社内シンクタンク「ベネッセ教育総合 研究所」では、2015 年、3 月、5月、全国の短期大学、四年制大学、六年制大学卒業の学歴を持つ 19,833 名を対象に、大学時代の学びと成長に関する調査を実施しました。

1990 年代以降、大学ではさまざまな制度・組織の改革が行われてきました。これらの改革によって、大学 教育はどのように変化を遂げたのでしょうか。大学教育は、学生に学習成果をもたらし、卒業後の人生に貢献 できているのでしょうか。これらの点を明らかにし、これまでの大学教育改革をふりかえるとともに、今後の大学 教育の在り方を検討することを目的に調査を実施しました。

なお、調査では「大学教育」が、大学時代の「学びの充実」や「成長実感」、さらには卒業後の「自己効力感」 にどう関連するかを確認しました。また、調査対象を、大学教育を受けた時期が、改革が本格化する前の層 (40~55 歳)と後の層(23~34 歳)に分け、2 つの世代間で比較することで、改革による変化を明らかにしまし た。

主な調査結果は以下の通りです。

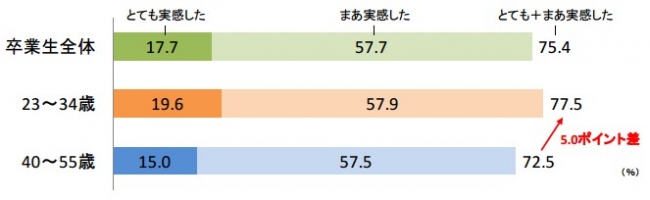

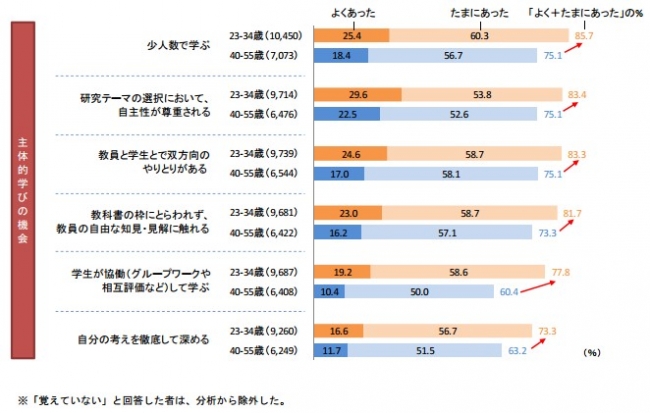

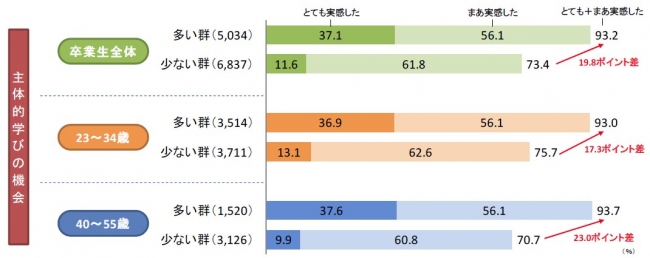

| 1.大学時代の成長を実感している卒業生は、23~34 歳で約 8 割、40~55 歳で約 7 割。 大学時代全体を通しての成長を「実感した(とても+まあ実感した)」と回答した比率は、 23~34 歳で 77.5%、40~55 歳で 72.5%である。世代間で比較すると 5.0 ポイントの差があり、 大学時代の成長実感は高まる傾向にある。 2.大学教育において、学生が主体的に学ぶ機会は増加している。 主体的な学びの機会を示す 6 項目について「あった(よく+たまにあった)」と回答した比率を 世代間で比較する。「少人数で学ぶ」や「学生のグループワーク」といった授業形式だけでなく、 「研究テーマにおける自主性の尊重」、「教員との双方向のやりとり」、「教科書にはない教員の 知見・見解にふれる」といった教員の教育力をあらわすものや、「自分の考えを徹底して深める」 といった学生が一人で取り組む機会にも差がある。項目によってばらつきはあるが、23~34 歳 は、40~55 歳より「あった」と回答した比率が約 8~17 ポイント高い。 3.大学時代の主体的な学びが多い群は、少ない群より、成長を実感した割合が 19.8 ポイント 高い。 大学時代の主体的な学びが多い群と少ない群で、大学時代全体を通しての成長を「実感した (とても+まあ実感した)」と回答した比率を比較する。卒業生全体では、主体的な学びが多い 群 93.2%に対し、少ない群が 73.4%で 19.8 ポイントの差がある。 |

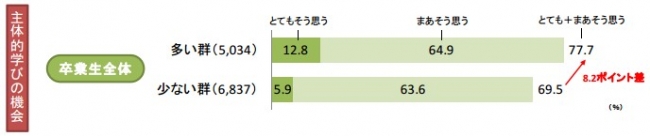

| 4.大学時代の主体的な学びが多い群は、少ない群より、現在の自己効力感が高い。 大学時代の主体的な学びが多い群と少ない群で、現在の自己効力感が「ある(とても+まあそう 思う)」と回答した比率を比較する。自己効力感は次の 3 項目で示す。 ・「ものごとが思ったように進まない場合でも、自分は適切に対処できる」 主体的な学びが多い群 77.7%に対し、少ない群が 69.5%で 8.2 ポイントの差がある。 ・「危機的な状況にあったとき、自分が立ち向かって解決していける」 主体的な学びが多い群 77.7%に対し、少ない群が 68.0%で 9.7 ポイントの差がある。 ・「今の調子でやっていけば、これから起きることにも対応できる」 主体的な学びが多い群 77.4%に対し、少ない群が 69.3%で 8.1 ポイントの差がある。 5.在学中に主体的学びの重要性に気付く学生は少なく、卒業後、時間が経つほど、その重 要性を痛感する。 大学教育に対して、現在の考えに近いほうを選んでもらった結果を、2012 年に大学生 4,911 名 を対象に行った調査の結果とあわせて世代間で比較する。主体的な学びは次の 2 項目で示す。 ・「単位をとるのが難しくても、自分の興味のある授業がよい」 在学生 45.2%、卒業生(23~34 歳)70.6%、卒業生(40~55 歳)79.3% ・「学生が自分で調べて発表する演習形式の授業が多いほうがよい」 在学生 16.7%、卒業生(23~34 歳)42.8%、卒業生(40~55 歳)54.2% |

今回の調査結果から見えてきたのは次の3点です。

【1】 卒業生全体(23~34 歳、40~55 歳)より見えた、大学教育の普遍的な価値

主体的学びの機会が、大学時代の成長実感、さらに卒業後の自己効力感にも影響する。

・大学時代の成長実感は、23~34 歳で約 8 割、40~55 歳で約 7 割が持っている。

・本調査を設計・分析するにあたって、計 32 名の社会人を対象に、大学時代の学びと成長に関する ヒアリング調査を行った。そのヒアリング結果と今回の調査結果で符合するのは、「興味、問題意識に したがって、何らかの目標を設定し、ゴールに向けて進むプロセスを組み立て実行する」という 主体的な学びの経験が、成長実感をもたらすという点である。ヒアリングでは、多くの場合、この 主体的学びのプロセスにおいて、思考力、他者の巻き込み、粘り強い姿勢、コミュニケーション力 などを身につけ、自らの適性を自覚するに至っていた。

・さらに、主体的な学びの経験は、卒業後 30 数年を経ても、現在の自己効力感に影響していることが 明らかとなった。先行き不透明といわれる時代を思えば、学生の卒業後の自己効力感に貢献すること は、大学教育のますます重要な使命となるだろう。

【2】 卒業生を改革前後の世代で比較することで見えた、大学教育改革の効果

学生が主体的に学ぶ機会は、1990 年代以降の大学教育改革によって増加している。

・内容・形式ともに多様な教育プログラムが増加し、学生が大学教育を通して学ぶ機会は豊富になっ ている。主体的に学ぶ機会も増加しており、授業形式だけでなく、教員の教育力や学生が思考を深め る機会にも変化が見られる。この変化は、大学教育関係者が学生の成長のために尽力してきた結果で あり、大学教育改革の成果といえる。

【3】 在学生と卒業生を世代で比較することで見えた、現在の大学教育の課題

学生が主体的学びの価値を理解し、積極的に学びに向かう姿勢を持てるよう支援が必要。

・卒業後、社会経験を積むほどに、主体的学びの価値を痛感していることが明らかとなった。一方で 学生はその価値に気付かずにいる。大学教育改革により充実する学びの機会を、余すことなく学生が 享受するには、学生自身の意識改革が必要である。このことこそ、もっとも重要な課題であると考える。

今回の調査結果から、大学教育における主体的な学びがもたらす成長実感、さらに現在の自己効力 感が明らかになりました。主体的な学びの場が、近年の大学教育改革により増加し、学生の成長実感 が高まる傾向がみられます。このことは、大学がより学生を成長させる学びの場に変化してきたこと の表れであり、近年の大学教育改革の成果といえます。

一方で、主体的な学びの価値について、社会に出た後に痛感する卒業生が多いのに対し、在学中の 学生が認識していないことも明らかとなりました。この結果は、学生のうちに大学での学びの価値を 知り、恵まれた学びの環境から最大限の成果を享受するよう意識を変革することが、必要であること を示しています。

大学教育を通して成長を実感し、その経験が後の人生を前向きに生き抜く糧となる、そのような 大学教育の在り方を、ベネッセ教育総合研究所は引き続き考えていきたいと思います。

●調査概要

| 名称 | 大学での学びと成長に関するふりかえり調査 |

| 調査テーマ | 大学での学びと成長についての意識や実態 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 調査時期 | ① 2015 年 3 月 12 日~13 日 ② 2015 年 5 月 1 日~8 日 |

| 調査対象 | 23~34 歳、40~55 歳の日本の短期大学、四年制大学、六年制大学を卒業した者 19,833 名(23~34 歳 11,613 名、40~55 歳 8,220 名) ※23~34 歳、40~55 歳という年齢設定は、改革が本格化する前と後の大学教育を経験した層で 比較可能にするための区分である。 |

| 調査項目 | <学生時代のふりかえり> 学部系統/高校での学習/大学入学理由/進学した大学の入試方式/ 大学入学時の満足 度/大学入学時の行動タイプ/大学入学時の状況/ 教職員とのつながり/大学での学習/ 大学の設備・制度の利用/ 大学時代の経験/大学教育に対する印象/大学教育を通しての 学びの機会/ 大学での学習成果/学びの充実度/成長実感 など <現在の考えや状況> 職業/就労経験/キャリア観/大学教育に対する考え/ 卒業大学への思い/キャリアの成熟 度/現在の自己効力感 など |

| 調査企画・ 分析メンバー | 池田 輝政 (追手門学院大学 学長補佐・アサ―ティブ研究センター長) 監修 杉谷 祐美子 (青山学院大学 教授) 飯吉 弘子 (大阪市立大学 教授) 望月 由起 (昭和女子大学 准教授) 山田 剛史 (京都大学 准教授) 木村 治生 (ベネッセ教育総合研究所 高等教育研究室 室長) 樋口 健 (ベネッセ教育総合研究所 主任研究員) 佐藤 昭宏 (ベネッセ教育総合研究所 研究員) 松本 留奈 (ベネッセ教育総合研究所 研究員) 満都拉 (ベネッセ教育総合研究所 特任研究員) |

ベネッセ教育総合研究所のホームページからも、本リリース資料をダウンロードできます。 また、今後さらに分析を進め、2015 年 11 月ごろに調査結果をまとめたレポートを掲載する予定です。

http://berd.benesse.jp/

主な調査結果

1.大学時代の成長を実感している卒業生は、23~34 歳で約 8 割、40~55 歳で約 7 割。

大学時代全体を通しての成長を「実感した(とても+まあ実感した)」と回答した比率は、23~34 歳で 77.5%、40~55 歳で 72.5%である。

世代間で比較すると 5.0 ポイントの差があり、大学 時代の成長実感は高まる傾向にある。

Q.大学の各学年における成長を振り返り、成長実感にあてはまるものをひとつお選びください。

●大学時代全体を通しての成長

2.大学教育において、学生が主体的に学ぶ機会は増加している。

主体的な学びの機会を示す 6 項目について「あった(よく+たまにあった)」と回答した比率を 世代間で比較する。「少人数で学ぶ」や「学生のグループワーク」といった授業形式だけでなく、 「研究テーマにおける自主性の尊重」、「教員との双方向のやりとり」、「教科書にはない教員の 知見・見解にふれる」といった教員の教育力をあらわすものや、「自分の考えを徹底して深める」 といった学生が一人で取り組む機会にも差がある。項目によってばらつきはあるが、23~34 歳は、 40~55 歳より「あった」と回答した比率が約 8~17 ポイント高い。

Q.大学教育(授業、ゼミ、研究室、先生からの指導など)を通して、次のような機会はどれ くらいありましたか。あてはまるものを、それぞれひとつお選びください。

●大学教育を通した学びの機会(頻度)

3.大学時代の主体的な学びが多い群は、少ない群より、成長を実感した割合が 19.8 ポイント 高い。

大学時代の主体的な学びが多い群と少ない群で、大学時代全体を通しての成長を「実感した (とても+まあ実感した)」と回答した比率を比較する。卒業生全体では、主体的な学びが多い群 93.2%に対し、少ない群が 73.4%で 19.8 ポイントの差がある。

Q.大学の各学年における成長を振り返り、成長実感にあてはまるものをひとつお選びください。

●主体的学びの機会別 大学時代全体を通しての成長

※『主体的学びの機会』とは、教育の機会をたずねる設問で主体的な学びを示す「少人数で学ぶ」「研究テーマの選択において、 自主性が尊重される」「教員と学生とで双方向のやりとりがある」「教科書の枠にとらわれず、教員の自由な知見・見解に触れる」 「学生が協働(グループワークや相互評価など)して学ぶ」「自分の考えを徹底して深める」の 6 項目の回答結果を点数に換算 (「よくあった」=3 点、「たまにあった」=2 点、「まったくなかった」=1 点)し合算した。合算結果が、卒業生全体の平均値 を上回ったものを「多い群」、下回ったものを「少ない群」として設定した。

※教育の機会をたずねる設問で主体的な学びを示す「少人数で学ぶ」「研究テーマの選択において、自主性が尊重される」「教員と学生とで双方向のやりとりがある」「教科書の枠にとらわれず、教員の自由な知見・見解に触れる」「学生が協働(グループワークや相互評価など)して学ぶ」「自分の考えを徹底して深める」に対し、ひとつでも「覚えていない」と回答した者は、分析から除外した。

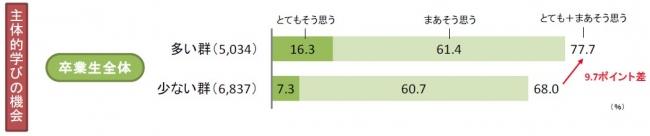

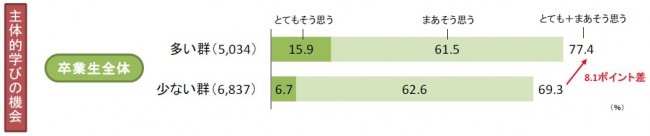

4.大学時代の主体的な学びが多い群は、少ない群より、現在の自己効力感が高い。

大学時代の主体的な学びが多い群と少ない群で、現在の自己効力感が「ある(とても+まあそう思う)」と回答した比率を比較する。自己効力感は次の3 項目で示す。

・「ものごとが思ったように進まない場合でも、自分は適切に対処できる」

主体的な学びが多い群77.7%に対し、少ない群が69.5%で8.2 ポイントの差がある。

・「危機的な状況にあったとき、自分が立ち向かって解決していける」

主体的な学びが多い群77.7%に対し、少ない群が68.0%で9.7 ポイントの差がある。

・「今の調子でやっていけば、これから起きることにも対応できる」

主体的な学びが多い群77.4%に対し、少ない群が69.3%で8.1 ポイントの差がある。

Q.現在のお考えや状況にあてはまるものを、それぞれひとつお選びください。

●ものごとが思ったように進まない場合でも、自分は適切に対処できる

●危機的な状況に出会ったとき、自分が立ち向かって解決していける

●今の調子でやっていけば、これから起きることにも対応できる

※『主体的学びの機会』とは、教育の機会をたずねる設問で主体的な学びを示す「少人数で学ぶ」「研究テーマの選択において、 自主性が尊重される」「教員と学生とで双方向のやりとりがある」「教科書の枠にとらわれず、教員の自由な知見・見解に触れる」 「学生が協働(グループワークや相互評価など)して学ぶ」「自分の考えを徹底して深める」の 6 項目の回答結果を点数に換算 (「よくあった」=3 点、「たまにあった」=2 点、「まったくなかった」=1 点)し合算した。合算結果が、卒業生全体の平均値 を上回ったものを「多い群」、下回ったものを「少ない群」として設定した。

※教育の機会をたずねる設問で主体的な学びを示す「少人数で学ぶ」「研究テーマの選択において、自主性が尊重される」「教員 と学生とで双方向のやりとりがある」「教科書の枠にとらわれず、教員の自由な知見・見解に触れる」「学生が協働(グループ ワークや相互評価など)して学ぶ」「自分の考えを徹底して深める」に対し、ひとつでも「覚えていない」と回答した者は、分析 から除外した。

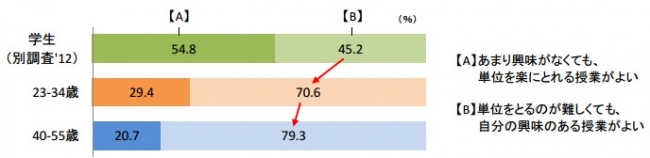

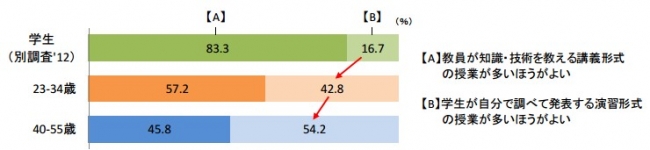

5.在学中に主体的学びの重要性に気付く学生は少なく、卒業後、時間が経つほど、その重 要性を痛感する。

大学教育に対して、現在の考えに近いほうを選んでもらった結果を、2012 年に大学生 4,911 名を 対象に行った調査の結果とあわせて世代間で比較する。主体的な学びは次の 2 項目で示す。

・「単位をとるのが難しくても、自分の興味のある授業がよい」 在学生 45.2%、卒業生(23~34 歳)70.6%、卒業生(40~55 歳)79.3%

・「学生が自分で調べて発表する演習形式の授業が多いほうがよい」 在学生 16.7%、卒業生(23~34 歳)42.8%、卒業生(40~55 歳)54.2%

Q.大学教育について、現在のお考えに近いのはどちらですか。

●大学教育に対する考え

※学生の回答結果は、「大学生の学習・生活実態調査」(2012 年 全国の大学1~4年生 4,911 名対象 ベネッセ教育総合研究所実 施)より引用。

●添付資料

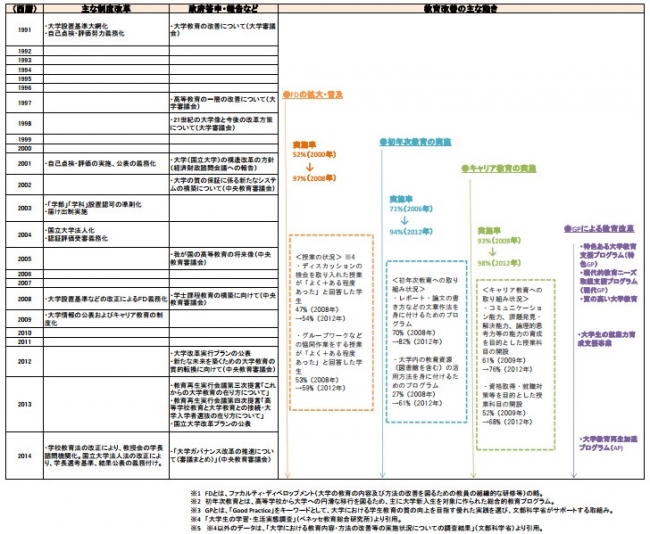

大学教育改革の流れ

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 学習塾・予備校・通信教育

- ダウンロード