「弁護士の遺贈に関する意識調査」

生活者と弁護士の「遺贈」に対する意識の差が浮き彫りに! 人生最後の社会貢献である「遺贈寄付」の選択肢の提示で、社会に「良い」循環を。

なお、本調査結果公開に当たり、一部、公益財団法人日本財団の調査※1を引用するとともに、立教大学社会デザイン研究所研究員の星野 哲氏よりコメントを寄せていただきました。

遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。遺贈をするには遺言書が必要です。

遺贈先として、親しい友人やお世話になった人だけでなく、NPO法人などの団体にも、遺産の一部または全部を寄付として継承させることができます。【遺言による新しい寄付の形】として注目されており、国境なき医師団への遺贈寄付も増加しています。遺贈寄付として託された遺志は、医療・人道援助活動を通して多くの命につながっています。

※1 「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」(日本財団, 2021)

| 60歳以上の男女の生活者と弁護士の「遺贈」に対する意識の差が浮き彫りに |

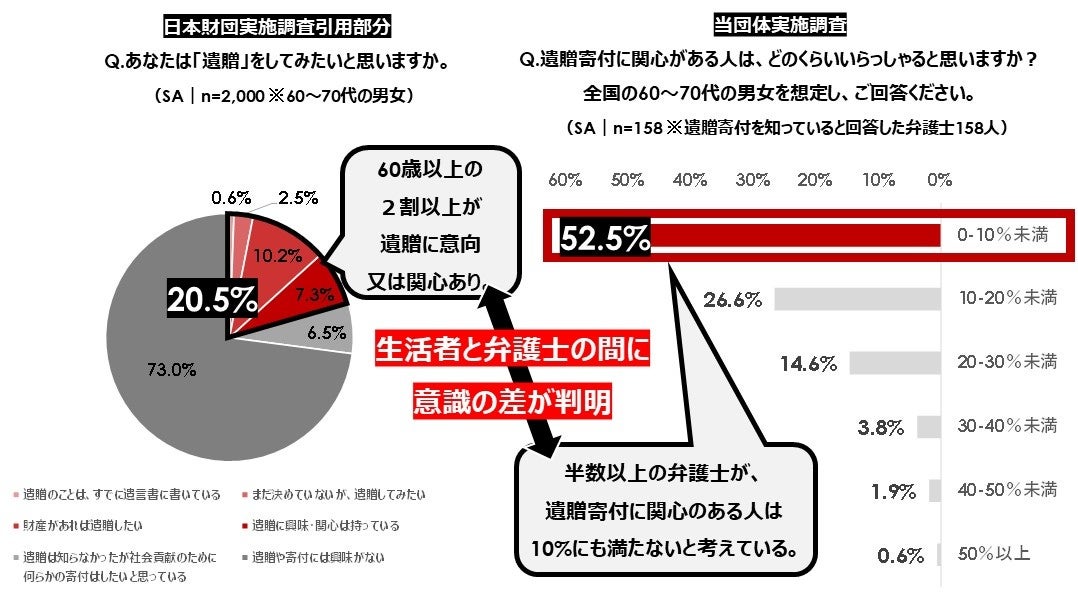

- 60歳以上の男女の5人に1人(20.5%)は「遺贈」に関心。

- 一方、弁護士の半数以上が「遺贈寄付」に関心を寄せる層は10%にも満たないと推測。

日本財団の調査によると※1、60歳以上の男女の5人に1人(20.5%)が「遺贈」に関心があると回答。一方、弁護士に全国の60歳以上の男女で「遺贈」に関心がある人の割合を推測してもらうと、その割合は10%にも満たないであろうと半数以上(52.5%)が回答。生活者と弁護士の間では、「遺贈」に対する意識の差が生まれていることが判明しました。

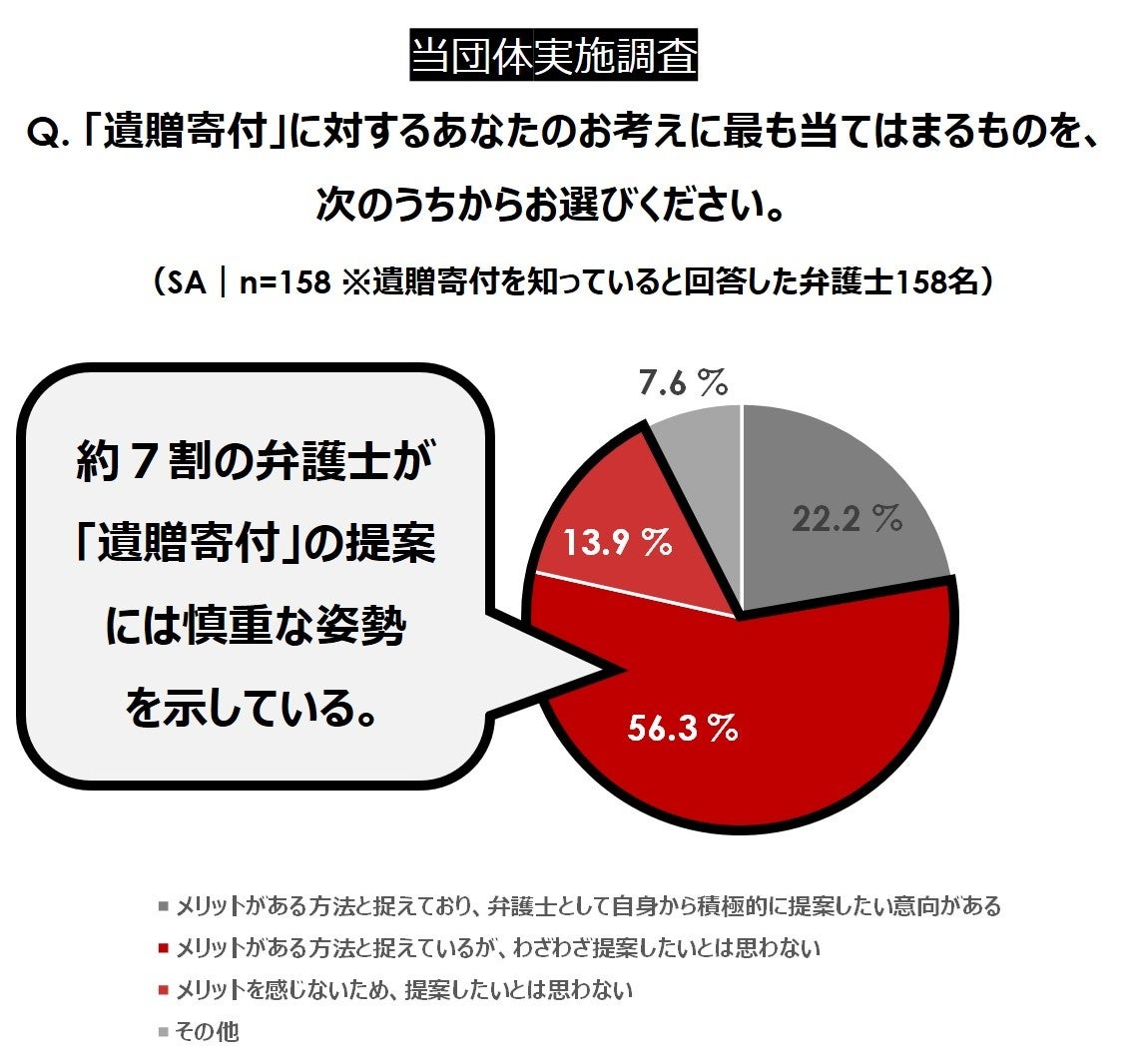

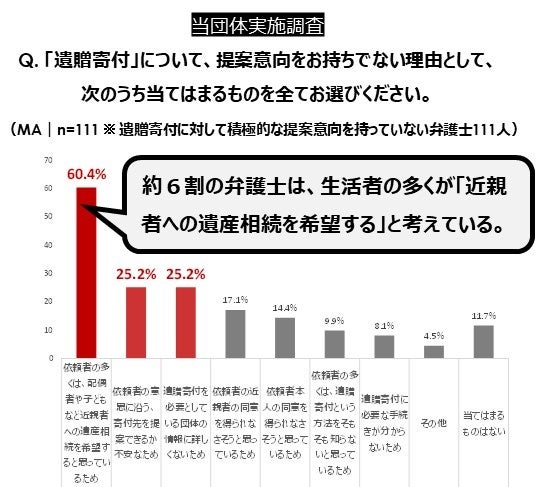

| 生活者の多くは「近親者への遺産相続を希望する」ものと弁護士は認識しているため、 約7割の弁護士は「遺贈寄付」の提案にまだ積極的ではない。 |

- 生活者と弁護士の遺贈寄付に対するスタンスの違いが明らかに。

これまで「遺贈寄付」の相談実績がある弁護士に対し、「遺贈寄付」に対する提案意向を伺うと、約7割(70.2%)の弁護士が積極的な提案意向はないと回答。弁護士は「遺贈寄付」の提案に対して慎重な姿勢であることが見受けられます。その理由を問うと、「依頼者の多くは、配偶者や子どもなど近親者への遺産相続を希望すると思っているため(60.4%)」が最も多くなりました。生活者が遺贈に抱く印象と、サポートする弁護士の意識にズレがあると考えられます。

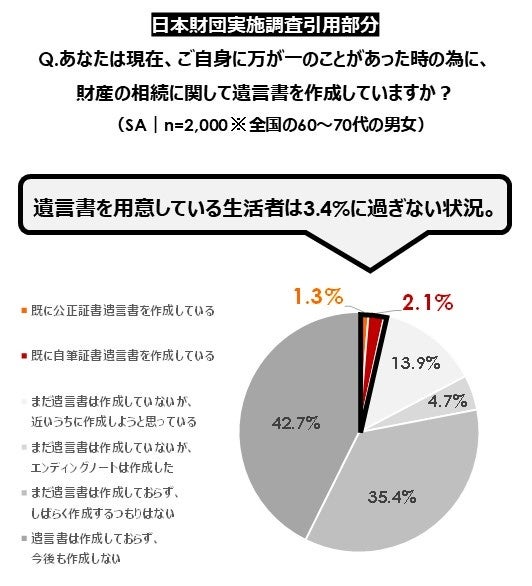

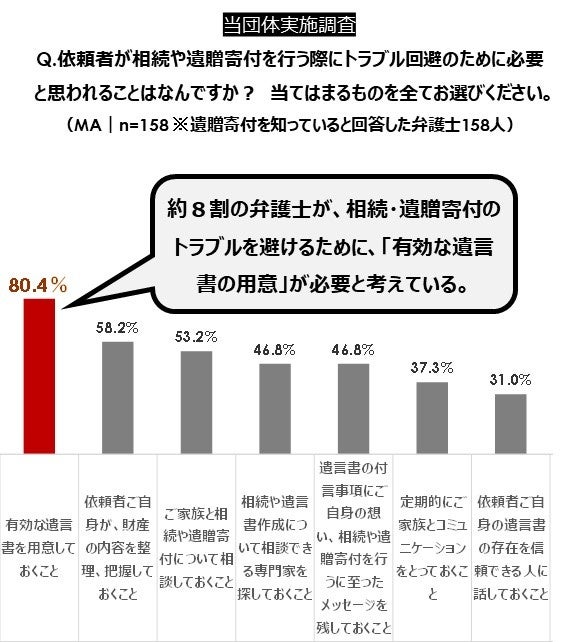

| 遺言書を用意している生活者はわずか3.4%。一方、弁護士の約8割は、相続・遺贈寄付の トラブル回避のために「有効な遺言書の用意」が必要と回答し、遺言書への意識に乖離あり。 |

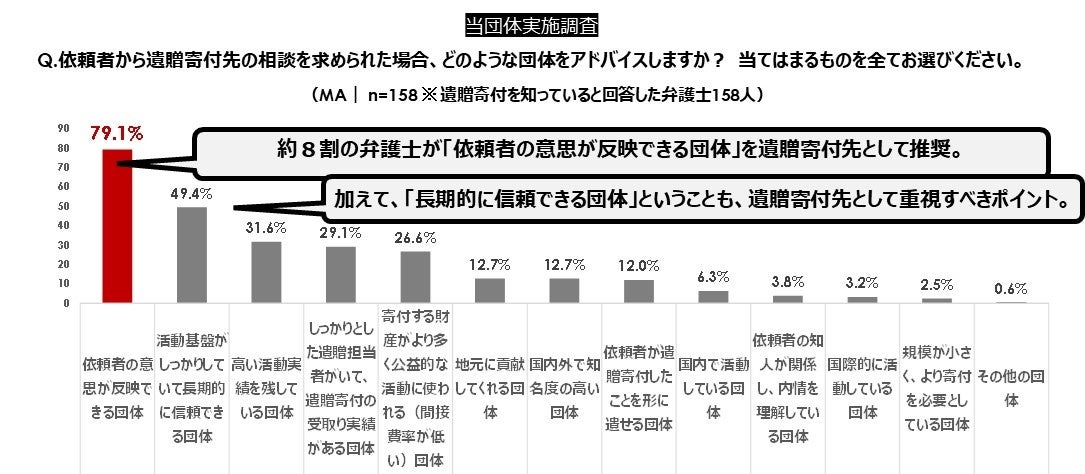

日本財団の調査※1によると、「遺言書」の準備を行っている人はわずか3.4%に留まる状況。一方、弁護士の約8割(80.4%)が、相続や遺贈寄付を実行する際のトラブルを避けるためには、 「有効な遺言書を用意しておくこと」と回答。生活者と弁護士の「遺言書」に対する意識には乖離がある状況がうかがえます。また、遺贈寄付先として推奨したい団体を弁護士に問うと、「依頼者の意思が反映できる団体(79.1%)」が最も多い結果となりました。

- 人生最後の社会貢献である「遺贈寄付」の選択肢の提示で、社会に「良い」循環を。

【「遺贈」に関する意識について】

| 生活者と弁護士の「遺贈」に対する意識の差が浮き彫りに |

- 60歳以上の男女の5人に1人(20.5%)は「遺贈」に関心。

- 一方、弁護士の半数以上が「遺贈寄付」に関心を寄せる層は10%にも満たないと推測。

【弁護士の「遺贈寄付」の提案意向について】

| 生活者の多くは「近親者への遺産相続を希望する」ものと弁護士は認識しているため、 約7割の弁護士は「遺贈寄付」の提案にまだ積極的ではない。 |

- 生活者と弁護士の遺贈寄付に対するスタンスにズレが発生している状況。

【「相続や遺贈寄付」を行うに当たっての生活者への助言について】

| 遺言書を用意している生活者はわずか3.4%。一方、弁護士の約8割は、相続・遺贈寄付の トラブル回避のために「有効な遺言書の用意」が必要と回答し、遺言書への意識に乖離あり。 |

- 弁護士の約8割が、「依頼者の意思が反映できる団体」を遺贈寄付先として推奨。

【「相続や遺贈寄付」を行うに当たっての生活者への助言について】

- 人生最後の社会貢献である「遺贈寄付」の選択肢の提示で、社会に「良い」循環を。

■監修者コメント

弁護士は相続業務の責任の重さを熟知するが故に、生活者と意識差があるのでしょう。依頼者の利益を守る立場だからこそ、遺贈先に指定した団体がつぶれるなどのリスクは避けたい。遺贈先として長期的に信頼できる点を重視するのはその表れ。だから慎重にみえる。でも、今後は「おひとり様」が増えて遺贈のニーズは高まります。ぜひ関心を持ってほしい。遺贈寄付は人生最後の社会貢献。寄付者にも受遺団体にも社会にも良いことが多くある。遺贈することが依頼者のためになる場合があるのです。遺贈寄付という選択があることを一言アドバイスするだけで寄付者が増えるという実験結果もあります。「良い」循環をつくる上で弁護士が果たす役割は大きいと思います。

■監修者プロフィール

星野 哲(ほしの さとし)

立教大学社会デザイン研究所研究員、ライター。元朝日新聞記者。 終活関連全般、ライフエンディングに関する分野の取材、研究を続けている。 立教大学大学院兼任講師、世田谷区生涯大学講師。サイト「集活ラボ」運営。主著に『人生を輝かせるお金の使い方 遺贈寄付という選択』(日本法令)、『遺贈寄付 最期のお金の活かし方』(幻冬舎)、『「定年後」はお寺が居場所』(集英社新書)、『終活難民 あなたは誰に送ってもらえますか』(平凡社新書)ほか。

- 「国境なき医師団日本」としての今後の方針について

国境なき医師団では、遺贈寄付についての認知と理解を広げるために、かねてより広報活動や講演活動などを行ってまいりました。近年、遺贈についてのお問い合わせが大幅に増加しており、関心の高まりを感じています。今後は、弁護士の方々をはじめとする専門家の皆さまと連携しながら、さらなる情報提供や気軽にご相談いただける体制づくりを進めてまいります。 (事務局長 村田慎二郎)

- 調査概要

調査対象 20~60代以上の弁護士179人(男女)

調査方法 インターネット調査

調査エリア 全国

調査期間 2021年11月11日~11月29日(19日間)

調査協力 株式会社インテージ(121サンプル)& Googleフォームを用いた個別集計(58サンプル)

- 報道関係者の皆さまへ

本プレスリリースの内容の転載に当たりましては、 「国境なき医師団日本 調べ」と付記のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

- 国境なき医師団とは

民間で非営利の医療・人道援助団体。紛争地や自然災害の被災地、貧困地域などで危機に瀕する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助活動を届けている。現在、世界約90の国と地域で、医師や看護師をはじめ4万5000人のスタッフが活動(2020年実績)。1971年にフランスで設立、1992年には日本事務局が発足した。日本国内では、援助活動に参加する人材の採用・派遣、人道危機や医療ニーズを伝える証言・広報活動、現地医療活動を支える資金調達などを行っている。

【国境なき医師団日本 概要】

名 称 特定非営利活動法人 国境なき医師団日本(認定 NPO 法人)

会 長 久留宮 隆 事 務 局 長 村田 慎二郎

設 立 年 1992年

所 在 地 162-0045 東京都新宿区馬場下町 1-1 FORECAST早稲田FIRST 3階

公式HP https://www.msf.or.jp/

掲載ページURL https://www.msf.or.jp/news/detail/pressrelease/fdr20220209.html

【本調査および遺贈寄付に関するお問い合わせ】

国境なき医師団日本 担当:宮原・荻野・今尾 E-Mail:legacy@tokyo.msf.org 電話:03-5286-6430(平日10:00-17:00)/FAX:03-5286-6124

※本調査結果のフルレポートをご希望の場合は、legacy@tokyo.msf.orgまでご連絡ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 葬儀財団法人・社団法人・宗教法人

- ダウンロード