コスト高騰で6.5%が「すでに限界」、うち2.5%は企業の「存続危機」 半数超は事業継続が可能も「厳しい」

コスト高騰による企業への影響アンケート

原材料費や光熱費、輸入コストなど、企業におけるさまざまなコストの高騰が続いているなか、帝国データバンクが実施した調査 によると、コストの上昇分を販売価格に全く転嫁できていない企業は2割近くに及ぶ。一方で、7割の企業で多少なりとも価格転嫁はできているが、総じてみると、コストが100円上昇した場合に企業は36.6円しか販売価格に反映できておらず、企業の利益確保が厳しい状況を映し出している。

そこで、帝国データバンクは、コストの高騰による企業への影響についてアンケート調査を実施した。

そこで、帝国データバンクは、コストの高騰による企業への影響についてアンケート調査を実施した。

<調査結果(要旨)>

コスト高騰で半数超の企業が厳しい状況、6.5%が「すでに限界」

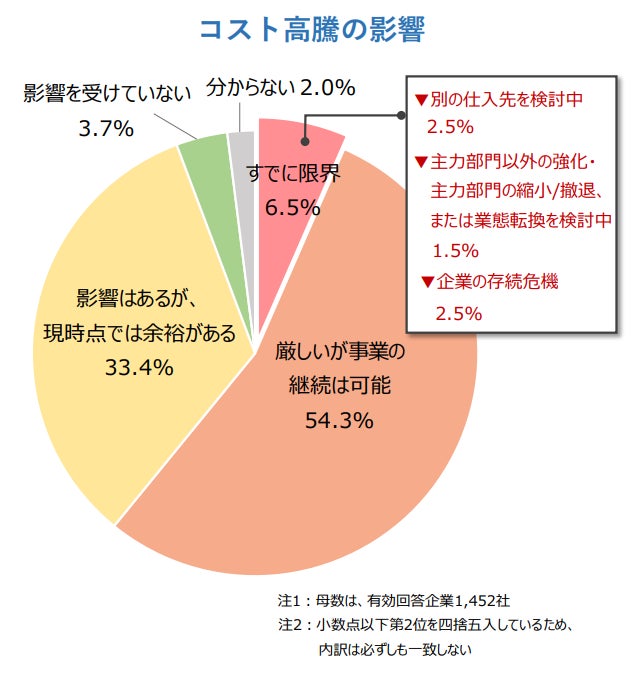

他方、「影響を受けていない」は3.7%、「分からない」は2.0%となった。

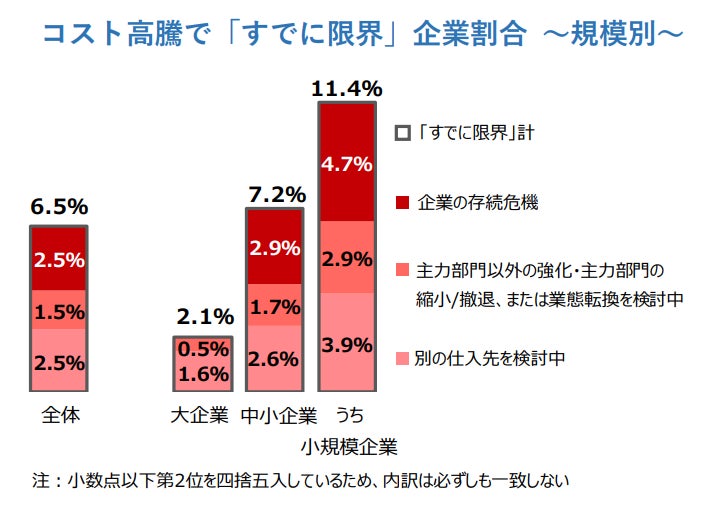

「小規模企業」の11.4%が「すでに限界」、うち5%近くが存続危機に陥っている

企業からは、「弱小企業においては価格転嫁も思うようにいかないなか、国からも賃金アップの要請があり、苦しい状況である」(塗料製造)といった声があがっていた。

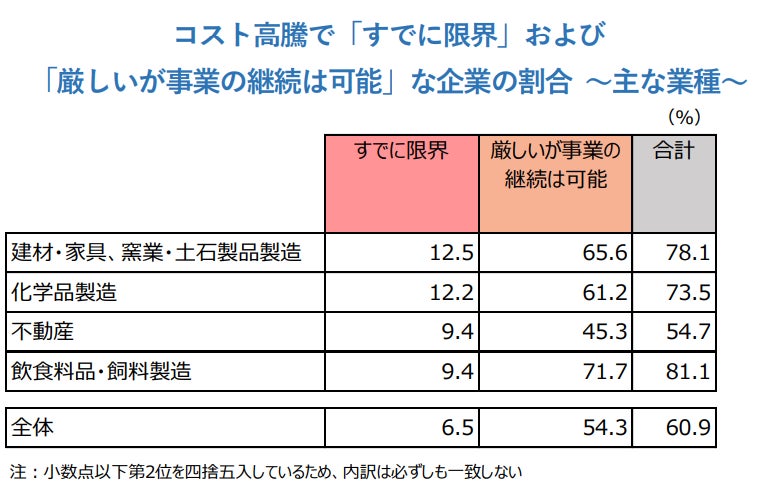

建材や家具、化学品メーカーで1割超が「すでに限界」

さらに、「すでに限界」と「厳しいが事業の継続は可能」を合計すると、「飲食料品・飼料製造」(81.1%)は8割超となり、多くの企業で厳しい状況にある様子がうかがえた。また、「建材・家具、窯業・土石製品製造」(78.1%)も8割近くにのぼった。企業からは「すでに限界に達しているが、価格転嫁できるよう努めている」(乳製品製造)といった声があがっていた。

本アンケートの結果によると、さまざまなコストの高騰の影響により半数超の企業が「厳しいが事業の継続は可能」と考えていた。また、企業の6.5%が「すでに限界」に達しており、なかでも2.5%は存続危機に陥っている。

一方で、約3割はコスト高騰の影響を受けているものの、経営状況については余裕が持てている。ただし、こうした企業においても価格転嫁による需要減や今後のコスト高騰の継続によるさらなる影響を懸念している声が多数聞かれ、引き続き注視する必要があろう。

このような状況下、岸田政権発足後2度目となる経済対策が10月28日に閣議決定された。具体的な内容として、家庭や企業への電気料金の補助や、公正取引委員会の執行体制の強化などといった適正な価格転嫁に向けた環境整備の推進があげられている。

こうした対策に加え、業態転換に関する支援策のほか、企業の生産性や商品の付加価値の向上につながる投資や研究開発への支援策など、多方面にわたる対策のさらなる強化が求められよう。

- さまざまなコストの高騰による主要な事業への影響について、「影響はあるが、現時点では余裕がある」とした企業は33.4%だった一方、半数超が「厳しいが事業の継続は可能」(54.3%)としていた。さらに、「すでに限界」とした企業は6.5%となり、うち2.5%が「企業の存続危機」に陥っていることが分かった

- 「すでに限界」とした企業の割合を規模別にみると、「大企業」では2.1%、「中小企業」では7.2%、うち「小規模企業」では11.4%と、企業規模が小さいほど高くなっている。内訳をみると、「小規模企業」で「すでに限界であり、企業の存続危機に陥っている」とした企業は約5%に及んだ

- 「すでに限界」と回答した企業を主な業種別にみると、「建材・家具、窯業・土石製品製造」が12.5%と全体を6.0ポイント上回った。また、「化学品製造」が12.2%、「不動産」および「飲食料品・飼料製造」がそれぞれ9.4%となった

コスト高騰で半数超の企業が厳しい状況、6.5%が「すでに限界」

コスト高騰の影響

コスト高騰の影響

他方、「影響を受けていない」は3.7%、「分からない」は2.0%となった。

「小規模企業」の11.4%が「すでに限界」、うち5%近くが存続危機に陥っている

コスト高騰で「すでに限界」企業割合 ~規模別~

コスト高騰で「すでに限界」企業割合 ~規模別~

企業からは、「弱小企業においては価格転嫁も思うようにいかないなか、国からも賃金アップの要請があり、苦しい状況である」(塗料製造)といった声があがっていた。

建材や家具、化学品メーカーで1割超が「すでに限界」

コスト高騰で「すでに限界」および 「厳しいが事業の継続は可能」な企業の割合 〜主な業種〜

コスト高騰で「すでに限界」および 「厳しいが事業の継続は可能」な企業の割合 〜主な業種〜

さらに、「すでに限界」と「厳しいが事業の継続は可能」を合計すると、「飲食料品・飼料製造」(81.1%)は8割超となり、多くの企業で厳しい状況にある様子がうかがえた。また、「建材・家具、窯業・土石製品製造」(78.1%)も8割近くにのぼった。企業からは「すでに限界に達しているが、価格転嫁できるよう努めている」(乳製品製造)といった声があがっていた。

本アンケートの結果によると、さまざまなコストの高騰の影響により半数超の企業が「厳しいが事業の継続は可能」と考えていた。また、企業の6.5%が「すでに限界」に達しており、なかでも2.5%は存続危機に陥っている。

一方で、約3割はコスト高騰の影響を受けているものの、経営状況については余裕が持てている。ただし、こうした企業においても価格転嫁による需要減や今後のコスト高騰の継続によるさらなる影響を懸念している声が多数聞かれ、引き続き注視する必要があろう。

このような状況下、岸田政権発足後2度目となる経済対策が10月28日に閣議決定された。具体的な内容として、家庭や企業への電気料金の補助や、公正取引委員会の執行体制の強化などといった適正な価格転嫁に向けた環境整備の推進があげられている。

こうした対策に加え、業態転換に関する支援策のほか、企業の生産性や商品の付加価値の向上につながる投資や研究開発への支援策など、多方面にわたる対策のさらなる強化が求められよう。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像