企業倒産、前年同月から102件増、増加基調は加速 2022年は3年ぶりに前年比増加確実 ― 全国企業倒産集計2022年11月報

倒産件数は570件、7カ月連続で前年同月比増加 負債総額は1286億2700万円、11月としては3年ぶりの1000億円超え

帝国データバンクは、2022年11月の企業倒産件数(負債1000万円以上の法的整理が対象)について集計し、分析を行った。

2022年11月倒産動向

2022年11月倒産動向

月別倒産件数 推移

月別倒産件数 推移

<概況>

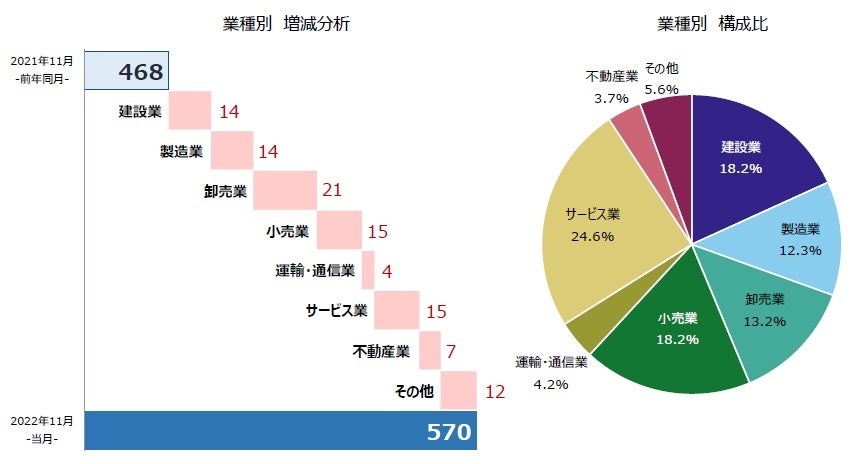

倒産件数は570件(前年同月468件、21.8%増)と、7カ月連続で前年同月比増加となった。11月として前年同月から100件以上の増加は、リーマン・ショック直後の2008年並み。2022年5月以降のコロナ禍での増加基調は加速している

負債総額は1286億2700万円(前年同月814億9700万円、57.8%増)。鶏卵大手のイセ食品グループの法的整理が複数発生した影響もあり、前年同月から大幅に増加した。11月としては、2019年以来3年ぶりに1000億円超えを記録した

月別倒産件数 推移

月別倒産件数 推移

<主要ポイント>

- 業種別にみると、全業種で前年同月比増加。製造業(前年同月56件→70件、25.0%増)、小売業(同89件→104件、16.9%増)ともに食料品関連の業種で倒産目立つ

- 主因別にみると、「経営者の病気、死亡」は通年で過去最高の2021年を上回る見込み

- 規模別にみると、負債「5000万円未満」の倒産は315件、中小零細規模で大幅増

- 地域別にみると、9地域中7地域で前年同月から増加し、2カ月連続で全都道府県において倒産発生。関東(前年同月151件→214件、41.7%増)は、東京が大幅増

■業種別

全業種で前年同月比増加、食料品関連の業種で倒産目立つ

業種別件数

業種別件数

また、建設業(前年同月90件→104件、15.6%増)では、とび工事など職別工事(同38件→54件)などで増加し、2カ月ぶりに増加へ転じた。

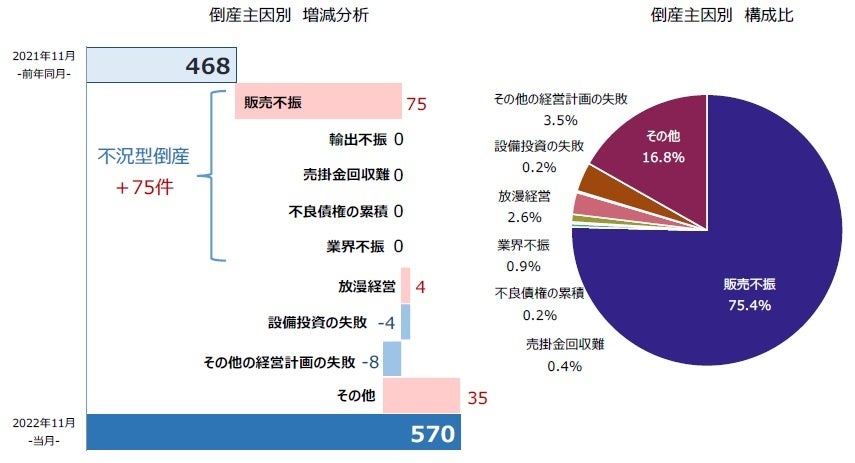

■倒産主因別

「不況型倒産」は438件、構成比は76.9%

倒産主因別件数推移

倒産主因別件数推移

このほか、「放漫経営」(前年同月11件→15件、36.4%増)は2年1カ月ぶりに4カ月連続で増加した。「経営者の病気、死亡」(同21件→21件、構成比3.7%)は、2022年1~11月累計で255件となり、通年で過去最高だった2021年(268件)を上回る見込み。

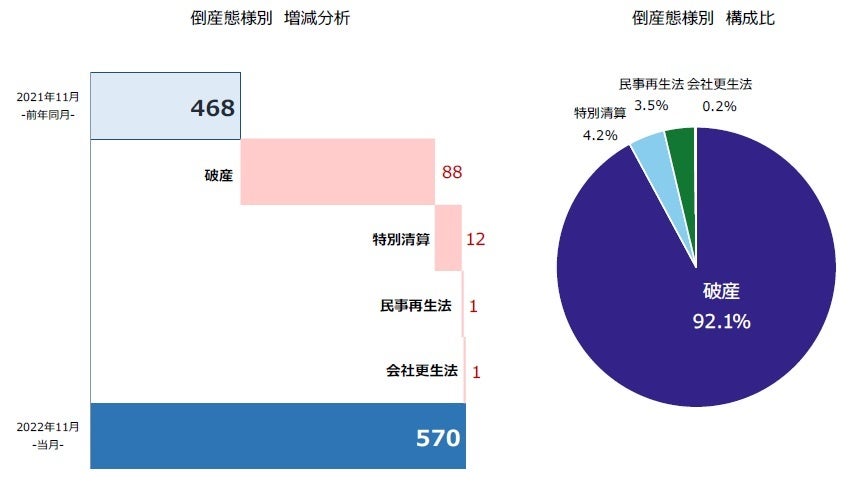

■倒産態様別

「清算型」倒産は580件発生、7カ月連続の前年同月比増加

倒産態様別

倒産態様別

破産は525件(前年同月437件、20.1%増)で、3カ月連続で前年同月から70件以上増加した。この増加期間は2009年7月以来13年4カ月ぶり。また、特別清算は24件(同12件、100.0%増)と倍増し、4カ月ぶりに前年同月比増加となった。

このほか、民事再生法は20件(前年同月19件、5.3%増)発生し、会社更生法は2022年5月以来6カ月ぶりに1件発生した。

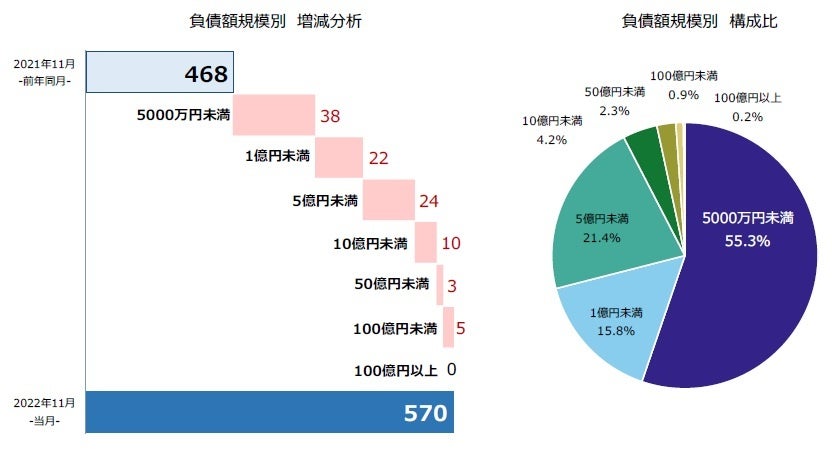

■規模別

負債「5000万円未満」の倒産は315件、中小零細規模で大幅増

規模別倒産件数

規模別倒産件数

資本金規模別では、「個人+1000万円未満」が391件(前年同月340件、15.0%増)発生。

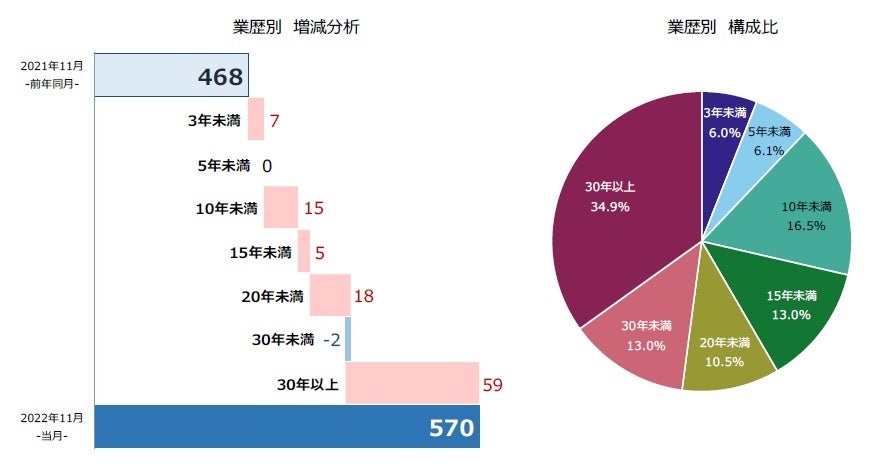

業歴「30年以上」は199件、業歴100年以上の「老舗企業」は7件発生

業歴別倒産件数

業歴別倒産件数

また、「3年未満」(前年同月27件→34件、25.9%増)や「10年未満」(同79件→94件、19.0%増)などの業歴10年未満の新興企業(同141件→163件、15.6%増)は、2009年4月以来13年7カ月ぶりに4カ月連続で前年同月比2ケタ増となった。

このほか、「15年未満」(前年同月69件→74件、7.2%増)は5カ月連続で前年同月から増加したほか、「20年未満」(同42件→60件、42.9%増)では3カ月ぶりの増加に転じた。

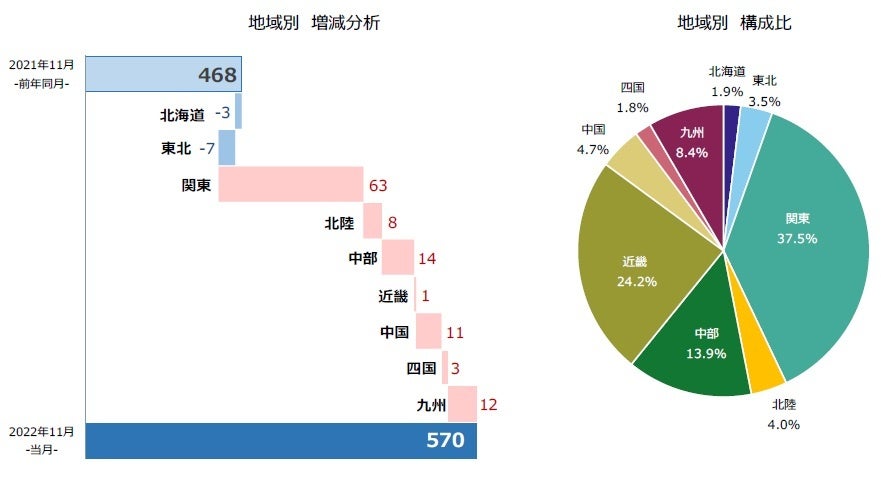

9地域中7地域で前年同月比増加、2カ月連続で全都道府県において倒産発生

地域別倒産件数

地域別倒産件数

一方、東北(前年同月27件→20件、25.9%減)では、宮城(同6件→1件)が過去20年で最少の件数を記録し、全体として11カ月ぶりに前年同月比減少となった。

■注目の倒産動向

コロナ融資後倒産:2022年11月は35件発生 「焦げ付き額」推計300億円突破

コロナ融資後倒産 件数推移

コロナ融資後倒産 件数推移

後継者難倒産:2022年11月は41件発生 年間件数は過去最多更新へ

後継者難倒産

後継者難倒産

■今後の見通し

倒産は7カ月連続増加、2022年倒産は3年ぶりに前年比増加へ

2022年11月の企業倒産は570件発生し、今年最多を記録した前月(594件)をわずかに下回ったものの、前年同月(468件)を102件上回って7カ月連続の前年同月比増加となった。前年同月から100件以上増加したのは、11月単月としてはリーマン・ショック発生直後の2008年以来14年ぶりとなる。コロナ禍による企業活動の停滞以外の理由、円安・物価高・人手不足の「三重苦」が最後の追い打ちとなった中小企業の倒産が相次いでいることが要因で、特に物価高(インフレ)倒産は前月を大幅に上回る46件が発生し、5カ月連続で過去最多を更新した。コロナ融資など各種金融支援による倒産抑制効果は、前年に比べて弱まりもみられる。

業種別にみると、川上のメーカーと川下の小売業者の板挟みで価格転嫁問題に直面する「卸売業」を中心に、全業種で前年同月比増加。粉飾決算など「放漫経営」による倒産(15件)も4カ月連続で2ケタを記録するなど増加している。近時の放漫経営は、景況感の回復期に過年度の不適切会計が発覚するなど増加傾向にあり、2023年以降も引き続き注視が必要だ。

こうした情勢のなか、2022年1-11月の倒産件数は5784件発生し、通年での件数は前年(6015件)を3年ぶりに上回ることが確実視される。最終的には6300件台での着地が予想されるものの、年間8000件台の発生が続いたコロナ禍前(2015〜2019年)と比べると、依然として歴史的な低水準であることに変わりない。

大型倒産は沈静傾向続くも、1社当たりの負債額は増加 10年ぶり高水準

負債総額は1286億2700万円と、前月(806億2600万円)、前年同月(814億9700万円)をそれぞれ上回った。ただ、富士たまご(静岡、負債109億円)をはじめ、月中の大型倒産は鶏卵大手・イセ食品グループによるもので、全体では大型倒産の沈静化が続く。

こうした傾向は、政府が2023年にも通常国会への提出を目指すとされる「私的整理の多数決制導入」が実現することでさらに強まる可能性がある。イセ食品のようなステークホルダー(利害関係者)を多く抱える大型の事業再生案件では、法的整理(倒産)を回避する動きがさらに進むことが予想され、2000年代前半やリーマン・ショック時に多発した負債総額1兆円クラスの「超大型倒産」や「上場企業倒産」はほとんど姿を見せなくなる可能性はある。

ただ、足元では倒産企業の負債額が増加傾向にある。11月における企業倒産の平均負債額(トリム平均値)は9000万円となり、11月としては東日本大震災直後の2012年以来10年ぶりの高水準となった。コロナ関連融資で中小企業の借金が膨らむなか、返済原資の確保にメドが立たない中小企業が増加している可能性がある。コロナ融資の返済が本格化する来年以降、企業倒産に及ぼす中小企業の「過剰債務」問題がより表面化するとみられる。

来年以降の倒産動向、春先「コロナ融資返済」と「値上げ」が2大キーワードに

こうした「コロナ融資の返済本格化」に加え、2023年の企業倒産動向は春先にかけて「値上げ」の動向も注視すべきポイントとなる。業種別では、特に「建設」「食品」「運輸」「サービス」といったセクターが要注意だ。これらの業種は原材料高や価格転嫁に苦しみ、人手不足の影響も大きい。年間最多ペースで推移している「後継者難倒産」、強まる来年後半の「日銀利上げ」観測も、2023年の企業倒産を一段と押し上げる形で緩やかな増加が続きそうだ。

生活を取り巻く様々なモノやサービスが値上がりし、10月の全国消費者物価指数(総務省)は第2次石油危機でインフレが続いた1982年以来、約40年ぶりの高水準となった。ただ、この傾向は来年以降も続く可能性が高い。例えば、食品分野の値上げでは来年2月を中心に4000品目超が既に予定され、「値上げラッシュ」の再来が確実となった。食品以外にも、ティッシュペーパーなど家庭紙をはじめとした日用品から、アルミ製品や鋼管製品といった産業資材など、値上げの波は広範囲に及ぶ。原材料高に加え、電気では大手電力会社が規制料金の上限を最大約46%引き上げる申請を行うなど、電気代の急騰も想定される。全国では6.5%の企業がコスト急騰で「すでに限界」と答えるなど、値上げによるコスト増対策は待ったなしの状況となっている。価格転嫁の動きは来年以降も進むとみられ、各セクターに影響を与えそうだ。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像